受注分析のやり方!営業データを活かして受注率を上げる具体的手法と成功パターンを紹介

営業において、獲得した受注の背景を分析することは、さらなる成果を生む大きな鍵となります。

しかし、情報が分散し、どのデータをどのように活かせばよいのか迷うことも多いでしょう。

的確な分析と改善施策を組み合わせることで、営業チーム全体の成長を加速し、売上に直結する結果を得ることができます。

本記事では、受注分析の具体的なやり方から成功パターンまでを網羅的に解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

>>失注分析のやり方!営業で負けを勝ちに変える改善手順を紹介

目次

受注分析とは?

受注分析は、営業活動を通じて得られたデータをもとに、どのように顧客が商品やサービスを購入したのか、そのプロセスを詳細に見極める手法です。

ここでは、受注分析の基本的な概念を押さえつつ、どのようなメリットがあるのかを理解していきましょう。

受注分析を行うことで、営業活動の強みと弱みを把握し、受注率を高める具体的なアクションを立てやすくなります。

見込み顧客が最終的に購入へ至るまでの道筋を可視化することで、売上アップにつながる意思決定を加速できるのです。

受注分析のやり方のメリットと得られる効果

受注分析のメリットを知ることで、自社の強み・弱みが明確になり、営業戦略が大きく変わります。

さらに、分析結果から導かれる改善策が組織全体の成長を支え、成果を生むカギとなるでしょう。

成約率の改善に直結する理由

受注分析を実施する最大のメリットは、成約率の向上です。

まず、分析によって自社の見込み顧客と成約顧客の特徴が浮き彫りになります。

これにより、「どのような顧客層が、どんなタイミングで意思決定を行うのか」を客観的に把握しやすくなるのです。

例えば、営業トークの訴求内容や提案の時期を、より顧客に響きやすい形に調整できるようになります。

さらに、過去の受注事例を振り返ることで、営業チームが最も得意とする業界や顧客規模を特定することも可能です。

これによりリソースを重点配分する先が明確になり、効率的に提案活動を行えるようになります。

その結果、最終的な成約数だけでなく、成約率の向上にも大きく貢献していくのです。

営業プロセスの課題が明確になる

受注分析を行うことで、営業プロセスの中で具体的にどこにボトルネックがあるのかを正確に把握できます。

例えば、「見込み客リストは潤沢にあるが、提案までの段階でリードが減ってしまう」といったケースや、「面談や商談まで進むが、最終的なクロージングまで至らない」というケースなどが考えられます。

こうした課題点を把握した上で、原因を深掘りすれば、営業資料の内容が不足しているのか、価格設定に問題があるのか、あるいは競合との比較資料を提示できていないのかが見えてきます。

適切な改善策を導入すると、商談効率や営業担当者のモチベーション向上にもつながり、組織全体で受注率を底上げする結果が得られるでしょう。

受注分析のやり方4ステップ

明確な手順を踏むことで、受注分析がよりスムーズかつ効果的になります。

特に最初の目的設定やデータ収集を丁寧に行うことで、後の改善施策に具体性が生まれやすいです。

①目的設定とKPIの明確化

受注分析を成功させるための第一歩は、目的の設定とKPI(重要業績評価指標)の明確化です。

何を目的に分析を行うのかを組織内で共有し、達成したい目標数値を定義することで、分析の方向性がぶれにくくなります。

例えば、「成約率を現状の20%から30%に上げる」「平均受注単価を10%向上させる」など、具体的な目標を設定します。

これによって、データ収集における優先度がはっきりとし、営業チーム内で共通認識を持った活動が可能になるのです。

②必要なデータの収集と整備

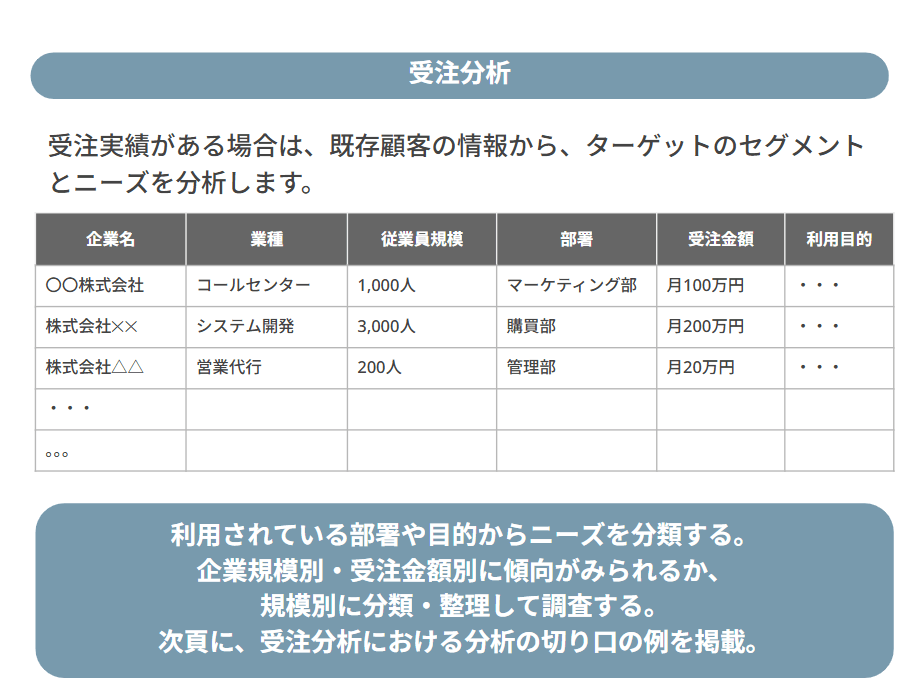

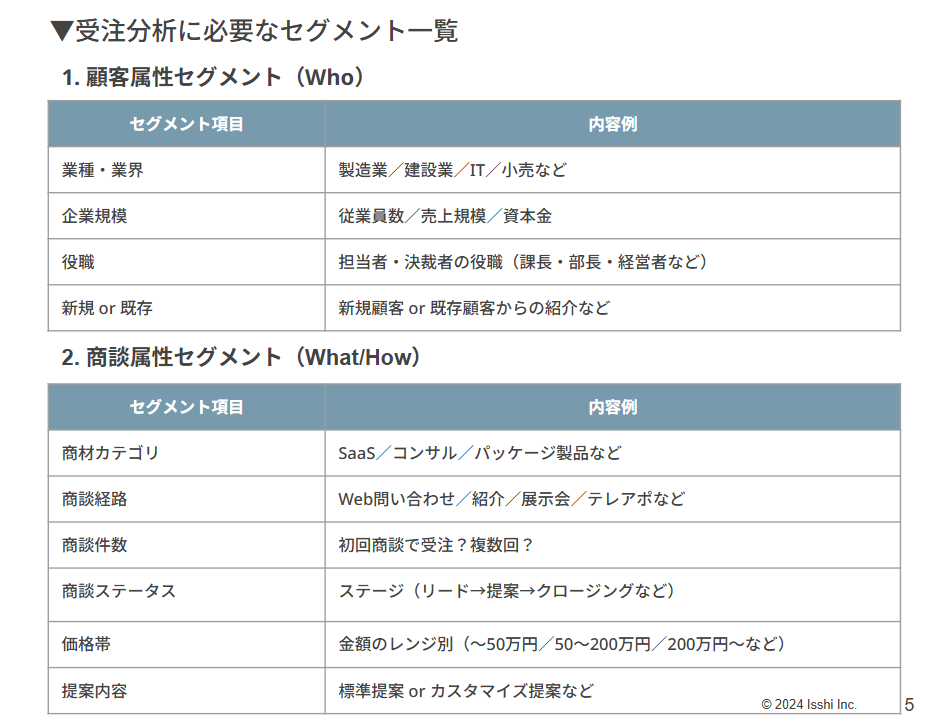

次に行うのは、分析に必要なデータの収集と整備です。

具体的には、顧客情報、商談履歴、購入履歴、提案内容のバリエーションなど、営業活動に関わるあらゆる情報を可能な限り集めます。

重要なのは、データの整合性を保つことです。

同じ顧客に対して重複した情報や誤った記録が残っていると、分析結果に歪みが生じます。

データクレンジングの段階で、表記揺れや重複情報の削除を行い、一貫性のあるデータとして整備することが不可欠です。

③データ可視化と指標設計

受注分析を円滑に進めるためには、集めたデータを可視化して理解しやすくする工夫が求められます。

グラフ、チャート、ダッシュボードなどを活用し、営業の進捗状況や成約の傾向を一目で把握できる形にまとめましょう。

また、データをもとに有効な指標を設計することが大切です。

例えば、リード獲得から受注までの「リードタイム」や1件あたりの「営業コスト」、「商談化率」など、自社の課題に応じて測定すべき指標を明確にすることで、具体的な対策を検討しやすくなります。

④仮説立案と改善アクション

最後に、可視化されたデータや指標をもとに仮説を立て、改善アクションを実行します。

例えば、失注率が高い場合には「価格面で他社より優位に立てていないのではないか」という仮説を立て、価格帯の再設定や提案資料の見直しを実行します。

重要なのは、改善策を実施した後の効果測定を必ず行い、結果が出ない場合は別の仮説を検討することです。

継続的なPDCAサイクルを回すことで、営業プロセス全体が段階的に最適化され、受注率が上がるという好循環が生まれます。

受注分析で活用される分析手法

具体的な分析手法を理解することで、データの持つ意味を深く捉えられるようになります。

複数の手法を組み合わせることで、より多角的な視点を得られるのも魅力です。

重回帰分析

重回帰分析は、複数の要因が結果にどのような影響を与えているのかを定量的に把握するのに適した手法です。

例えば、営業担当者の経験年数、提案内容のカスタマイズ度合い、提供価格など、様々な要因を変数として設定し、それぞれが成約率や平均受注単価にどの程度影響を与えているかを数値化します。

この分析から、「価格よりも提案内容の充実度合いが成約に強く影響する」というような傾向を見いだすことができれば、営業戦略のフォーカスを絞りやすくなるでしょう。

ABC分析(パレート分析)

ABC分析は売上や利益などに貢献度が大きい顧客や商品を特定するための手法です。

パレートの法則(全体の80%の成果は20%の要因から生まれる)をもとに、顧客や商品をAランク(最重要)、Bランク(中重要)、Cランク(低重要)に分類します。

この結果、効率的にリソースを割くべき顧客層が明確になるだけでなく、「A顧客にどのような提案を行い、どのようなニーズを満たしているか」の分析にもつながります。

必要に応じて、顧客セグメント別の施策を設計でき、既存顧客のアップセルやクロスセルのチャンスも広がります。

パイプライン分析

パイプライン分析とは、見込み客が成約に至るまでの各フェーズを可視化し、各ステージでどれくらいの案件数があるのか、そのうちどれだけが次のステージに進んだかなどを把握する手法です。

フェーズごとに離脱率を測定することで、どの段階でリードが大きく減少しているかを把握できます。

例えば、「商談初期段階での歩留まりが悪い」のであれば、アプローチ方法の見直しや製品メリットの訴求が不足しているかもしれません。

パイプライン分析を元に改善を繰り返すことで、効率的な営業活動を築くことが可能です。

アソシエーション分析

アソシエーション分析(協会分析)は、商品やサービスの組み合わせに関する顧客の購買行動を把握するのに役立ちます。

ある商品と一緒に購入されやすい商品、ある施策を行った際に成約に繋がりやすい施策など、多数の取引データから法則性を見つけ出すことが可能です。

営業においては、クロスセルやアップセルの提案機会を探る際に有効です。

特に製品ラインナップの多い企業では、新たなビジネスチャンスを発掘するための糸口として活躍します。

受注分析におすすめツール

ツールを適切に選ぶことで、分析作業の効率や正確性が飛躍的に向上します。

自社の規模や業種によって選択肢が異なるため、特徴を把握して最適な導入を検討しましょう。

Excelやスプレッドシートでの実践

まずは、ExcelやGoogleスプレッドシートなど、一般的に利用可能なツールを使う方法です。

データ量が比較的少ない場合や、コストを抑えたいときには有効な手段です。

関数やピボットテーブルを活用することで、基礎的な集計やグラフ作成は十分に行えます。

また、分析手法に合わせて複雑なマクロを組むことも可能です。

ただし、データ量が膨大になると作業効率が低下したり、ファイル破損のリスクが高まる可能性があります。

そのため、定期的にバックアップを取りつつ、組織の成長に合わせたツール移行も視野に入れるとよいでしょう。

BIツール(Tableau・Power BI)導入のコツ

データが増え、分析の粒度が細かくなると、BIツール(Business Intelligenceツール)の導入が有効です。

代表的なものにTableauやPower BIが挙げられます。

これらのツールは、データ連携や高度な可視化機能が充実しており、複数のデータソースを一元的に管理することが可能です。

導入のコツとしては、まずは小規模でパイロット運用を行い、分析担当者や営業現場からフィードバックを得ることです。

機能を使いこなすために研修やチュートリアルを活用し、担当者間でのノウハウ共有を進めるとスムーズに定着しやすくなります。

自社に合うSFA/CRMの選び方

営業活動の管理や顧客管理の効率化を重視するなら、SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)ツールの導入が欠かせません。

Salesforce、HubSpot、kintoneなど、多様なプラットフォームが存在し、これらを活用することで受注分析に必要なデータをリアルタイムで集約できます。

自社に合うツールを選ぶ際は、組織の規模、扱う商材の種類、既存システムとの連携性、コスト面を考慮することが重要です。

また、社内でツールを運用する際のサポート体制やカスタマイズ性も検討要素に含めると、後のトラブルを防ぎやすくなります。

営業現場で受注を増やすには

データ分析だけでなく、現場の運用や社内コミュニケーションの仕組み化が成果を左右します。

成果を最大化するために、データと現場が連携できる環境を整えることが大切です。

現場とのデータ連携の仕組み化

受注分析の結果を営業現場で生かすためには、データ連携の仕組みを構築することが重要です。

例えば、商談が発生したらすぐにSFAやCRMに入力し、リアルタイムで進捗を可視化するフローを作るとよいでしょう。

こうした仕組みは、担当者が分析結果を常に意識しながら営業活動を行う土台となります。

また、営業現場からのフィードバックもデータに反映させることで、机上の空論に終わらない実用的な分析が可能になります。

「実際に提案してみて、こういう点がネックだった」という現場の声は、データでは掴みきれない貴重なインサイトを含んでいるため、分析担当者と営業担当者が常にコミュニケーションを取り合うことが不可欠です。

共有ミーティングでの活用ポイント

受注分析の結果を社内で共有する際は、定期的なミーティングを通じて情報共有とディスカッションを行うのがおすすめです。

例えば、週次や月次でデータを確認し、「この期間で成約率が下がった理由」「新たに導入した施策はどの程度効果があったのか」などを話し合います。

ここで重要なのは、単なる数字の羅列を発表するだけで終わらせないことです。

数字をもとに具体的な行動指針を決定し、責任者や担当者、完了時期を明確に設定します。

ミーティングで決まった施策を次のデータ分析サイクルで検証し、結果を再度共有するという流れを組むことで、分析と実践の両面からPDCAを回せるようになります。

受注分析の事例紹介

他社の成功事例を参照することで、自社に取り入れやすい施策のヒントが得られます。

同業種だけでなく、異業種から学べるノウハウも多いため、積極的に横展開を検討しましょう。

製造業での活用例

ある製造業の企業では、顧客ごとに製品のカスタマイズ要望が大きく異なるため、営業担当者の負担が増大していました。

そこで受注分析を行い、「高付加価値なカスタマイズを求める顧客ほど、より手厚いフォローと綿密な提案が必要」という仮説を立てたのです。

実際にデータを見てみると、詳細なカスタマイズを求める顧客ほど、商談時間は長くなるものの、成約率と単価が飛躍的に上がることが判明しました。

そこで、重点顧客へのアプローチ方法やメンバー編成を見直した結果、営業利益が向上すると同時に、担当者のモチベーションやコミュニケーション品質も底上げされました。

IT業界での活用例

ITサービスを提供する企業では、提供プランが複数あり、価格帯や機能のオプションが多岐にわたるケースが一般的です。

ある企業では、SFAを導入し、契約前の問い合わせ内容や商談履歴を詳細に記録することで、どのプランがどの業種に最適なのかを分析しました。

その結果、「スタートアップ企業にはライトプランが成約率で優位」、「大手企業にはカスタマイズプランの導入が多い」などの明確な傾向を発見。

営業担当者はこの知見をもとに、見込み顧客が属する業種や会社規模を早期に把握し、最適なプランを提案することで、商談効率と受注率が向上しました。

受注分析のやり方に関してよくある質問

事前によくある疑問を解消することで、スムーズに受注分析を導入できます。

分析の精度を高めるためのコツや落とし穴を理解し、失敗を未然に防ぎましょう。

どんなデータを使えばいい?

受注分析では、顧客データ、商談データ、購買履歴、問い合わせ履歴、ウェブサイトでの行動履歴など、営業活動や顧客との接点に関する情報が対象になります。

これらを総合的に見て、顧客の意思決定プロセスや営業プロセスの課題を洗い出していきます。

特に重要なのは、営業担当者だけが把握している口頭ベースの情報をできる限りデータ化することです。

「商談時に相手が何を気にしていたか」など細かい情報をSFAやCRMに記録しておくと、分析精度が格段に上がります。

Excelだけでも受注分析できる?

Excel(あるいはGoogleスプレッドシート)だけでも、一定規模であれば十分に受注分析を行えます。

実際、多くの企業がまずはExcelを使ってデータを整理・集計し、グラフ作成で状況を可視化しています。

しかし、扱うデータ量が増えたり、複数の部門や拠点でリアルタイムに情報を共有したい場合、Excelだけでは手作業が増えてしまい効率や正確性が落ちるリスクがあります。

必要に応じてBIツールやSFA/CRMの導入を検討するのが望ましいでしょう。

BIツールは必須?費用対効果は?

BIツールは必須ではありませんが、大量のデータを扱う企業や、レポート作成に多くの時間がかかっている企業にとっては強力なサポートになります。

TableauやPower BIを導入すると、データの自動更新やダッシュボード機能によってリアルタイムな情報共有が可能になります。

ただし、導入・運用コストは決して安価ではありません。

経済産業省の公表資料によると、IT投資に成功している企業は、自社の目的を明確化し、導入前に十分な試算を行っている傾向が高いとされています。

費用対効果を測るためには、導入後にどの程度時間短縮や受注率向上が期待できるのかを見極める必要があるでしょう。

失注データはどう扱えばよい?

失注データも受注分析において非常に貴重な情報源です。

失注理由やタイミング、競合状況などを詳しく記録しておくことで、今後の戦略立案に生かすことができます。

どの価格帯やプランで失注が多いか、商談のどの段階で離脱したかなどを分析すれば、具体的な改善策が見えてくるでしょう。

「なぜ受注できなかったのか」を深堀りすることで、現場の営業マンが感じていた課題が明確になります。

それを改善すれば、同じようなパターンで再び失注するリスクを下げる効果が期待できるのです。

受注分析のやり方まとめ|営業成果を変える第一歩を踏み出そう

本記事では、受注分析の基本概念から具体的なステップ、さらには活用される分析手法やおすすめツール、実際の導入・活用事例までを包括的にご紹介しました。

目的設定とKPIの明確化、適切なデータ収集・整備、可視化と仮説立案、そして改善サイクルを回すことの重要性を理解していただけたかと思います。

データに基づく分析と、現場での運用を連携させることで、受注率や営業効率の大幅な向上が期待できます。

まずは小さな施策から始め、成功パターンを再現しながら組織全体の成長につなげていきましょう。

データ活用を営業活動の中核に据え、次なる飛躍を目指してみてください。