失注分析のやり方!営業で負けを勝ちに変える改善手順を紹介

自社の商品やサービスに自信があっても、なぜか競合に受注を奪われてしまう。

そんな状況が続くと、チーム全体のモチベーションが下がり、経営にも影響を与えかねません。

そこで重要なのが「失注分析」です。

失注の原因を正しく見つけて対策すれば、これまで取りこぼしていた商談を勝ちにつなげられます。

本記事では、失注分析の具体的なやり方を一から解説します。

営業活動を改善し、成果につなげるための指針をまとめました。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

失注分析とは?

失注分析を行うことで、営業活動の盲点や改善すべきポイントが浮き彫りになります。

ここでは失注分析の基本的な概念や、そもそもなぜ営業に必要とされるのかを確認していきましょう。

続く見出しを読むことで、失注分析がもたらすメリットと必要性をしっかり理解できます。

営業に必要な理由

失注分析は、自社の商品・サービスが市場や顧客ニーズに対してどの程度マッチしているのかを振り返るために必要です。

受注できなかった理由を放置したまま新規顧客を探しても、同じ失敗を繰り返すおそれがあります。

逆に、なぜ失注してしまったかを明確にし、その原因を取り除くことで、次回以降の商談成功確率を高められます。

さらに、営業チームや個人のトーク・提案手法など、プロセス上の課題や漏れを発見するきっかけにもなる点が重要です。

営業としては「毎日努力しているのに成果が上がらない」という状態を見直すためにも、失注分析は有効な手段となります。

失注分析をすることで得られる3つのメリット

失注分析をきちんと行うと、大きく分けて以下の3つのメリットがあります。

原因の特定と改善方針の明確化

- 原因の特定と改善方針の明確化

どこに問題があるのかを深掘りし、売り方や顧客との接し方など具体的な改善策が立てやすくなります。 - 営業プロセス全体の最適化

商談前のリード獲得段階から提案フェーズ、クロージングまでの一連のプロセスを総合的に見直せます。結果的にチーム全体のパフォーマンス向上につながります。 - 組織への信頼度向上

失注を放置せず分析し、次の施策を立てる姿勢は社内外に対する信頼を高めます。社内では建設的な改善が進み、外部からは“顧客の課題解決に真摯な営業組織”として認識されやすくなります。

失注分析に必要なデータと準備項目

失注分析を進めるには、正確なデータ収集と客観的に評価するための準備が欠かせません。

ここでは、主にどのようなデータを扱うのか、そしてCRMやSFAツールを活用したデータ取得方法について見ていきましょう。

続く見出しを読むことで、分析に必要な下準備がしっかりとわかるはずです。

必要なデータの種類

失注分析を行ううえでは、以下のデータをそろえておくことが望ましいです。

- 顧客情報

業種、規模、担当者の役職、導入背景など。顧客属性をしっかり把握することで、「どのようなタイプの企業や担当者と相性が悪いか」を見極めやすくなります。 - 商談履歴

初回アプローチ日、接触回数、商談フェーズの推移、提案内容、見積もり金額など。どのタイミングで顧客の反応が変化したのかを追うことが大切です。 - 競合情報

競合他社の製品・サービス概要や価格帯、特徴。どのポイントで競合と比較されるのか、またどのように差別化できるかのヒントになります。 - 失注理由と顧客のコメント

実際に顧客が提示した失注理由や、営業担当が把握している背景情報。主観的な情報と客観的事実を分けて整理すると分析がより正確になります。

また、経済産業省が公表している「企業活動基本調査」などの統計データを参考にすると、業界ごとの平均受注率や営業活動の傾向などがわかり、失注率の高さを客観的に判断する手がかりになるでしょう。

CRM/SFAツールを使ったデータ取得方法

失注分析に用いるデータを正確かつ効率的に集めるには、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を活用するのが一般的です。

- データの一元管理

顧客情報、商談内容、見積履歴などを一元化することで、属人的になりがちな営業情報を組織的に引き継げます。担当者の異動や退職時にも情報が抜け落ちにくいのがメリットです。 - 自動レポート化・ダッシュボード機能

システム上でレポートを自動生成できるため、失注理由や商談件数、勝率などの指標をリアルタイムで把握できます。データ分析に時間をかけることなく、改善策の検討にリソースを集中させることが可能です。 - コラボレーション機能

営業担当者だけでなく、マーケティング部門やカスタマーサクセスなど複数部署での情報共有が容易になります。お互いにフィードバックをし合うことで、より精度の高い失注分析が実施できます。

失注分析のやり方

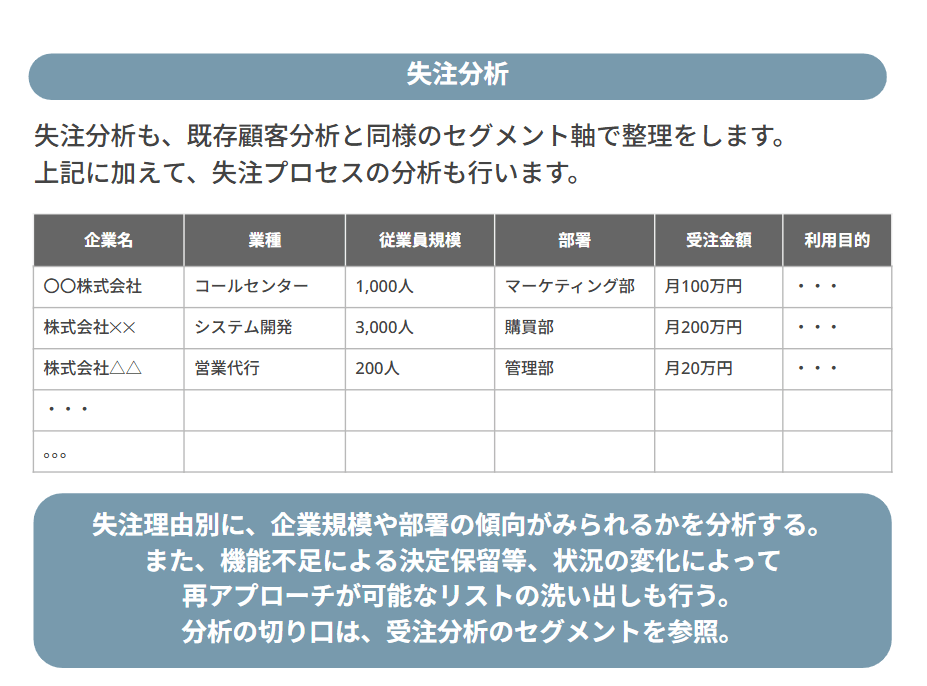

具体的に失注分析を進める際、まずは失注理由の分類がポイントとなります。

顧客都合なのか、競合に負けたのか、価格面の不一致なのかといった切り口をしっかりと整理し、それぞれに合わせた対策を検討することが大切です。

続く見出しを読むことで、想定される5つの失注要因ごとにどのように分析すべきかがわかります。

顧客都合による失注

顧客の予算や導入時期の延期など、自社ではコントロールしにくい要因による失注です。

例えば「直前に予算が下りなかった」「担当者が急に異動した」など、外的要因で案件が流れるケースが挙げられます。

しかし、そういった理由でも「予算取りの提案サポートが不十分だった」「担当者の社内説得に寄り添えていなかった」という視点で見ると改善の余地があることがあります。

顧客都合と思われるケースほど、実は自社がもう少し支援できたのではないかと振り返ってみることが重要です。

競合優位性による失注

競合企業が顧客のニーズをより的確に捉えていたり、より魅力的な価格やサービスを提示していた場合に起こる失注です。

比較検討の段階で勝ち目が薄い場合は、なぜ自社の強みが伝わらなかったのかを分析するとよいでしょう。

たとえば「自社では評価されなかった機能が、競合の提案では強く押し出されていた」など、競合優位性は事前の情報収集やヒアリングでカバーできる部分も多くあります。

顧客の課題解決に対して自社がどう役立つか、あらためて整理することで次の勝率を高められます。

価格・提案のミスマッチ

見積もり金額が高すぎる、あるいは提案内容が顧客の要望とずれていたことで失注してしまうケースです。

ここでは「なぜ顧客がその価格に納得できなかったのか」「提案のゴール設定が顧客に沿っていたか」などを掘り下げて考えます。

価格がネックの場合でも、顧客にとって費用対効果が見合うと感じられれば納得してもらえる可能性があります。

そのため、単に金額を下げるのではなく「価値を正しく伝えること」を意識しましょう。

また、提案ミスが原因の場合は「提案書やプレゼン資料が顧客ごとに最適化できていない」という問題を解消する必要があります。

営業対応の問題

営業担当者のコミュニケーションやヒアリング不足、フォローのタイミングが遅れるなどの原因で失注に至るケースです。

顧客ときちんと信頼関係が築けていないと、不明点や疑問をそのまま放置して契約断念につながってしまいます。

このような場合、対応のスピードや質問への回答の質、提案の説得力など、営業担当者自身が改善できるポイントを洗い出すことが重要です。

チームでロールプレイングを行ったり、上司や先輩の商談を同席して学習したりすることで、営業対応力を底上げしましょう。

製品・サービスの不備

商品そのものの機能不足や品質面の懸念、サポート体制の弱さなどが原因で顧客が導入を見送るケースです。

仮に営業力で一時的に受注を取れたとしても、導入後に不満が生じればクレームや解約につながりかねません。

失注分析において製品やサービス面の問題が浮上した場合は、開発やカスタマーサクセスなど関連部署と連携を取って速やかに改善策を検討することが必要です。

また、根本的にプロダクトが顧客ニーズと乖離している場合は、商品企画そのものを見直す決断が求められることもあります。

失注分析でよく使われる分析手法5選

失注理由を整理できたら、次はより具体的な方法でデータを分析して傾向や課題を可視化していきましょう。

ここでは代表的な5つの分析手法を取り上げます。

続く見出しを読むことで、実際に使えるテクニックやフレームワークを習得し、失注分析の精度を高めることができます。

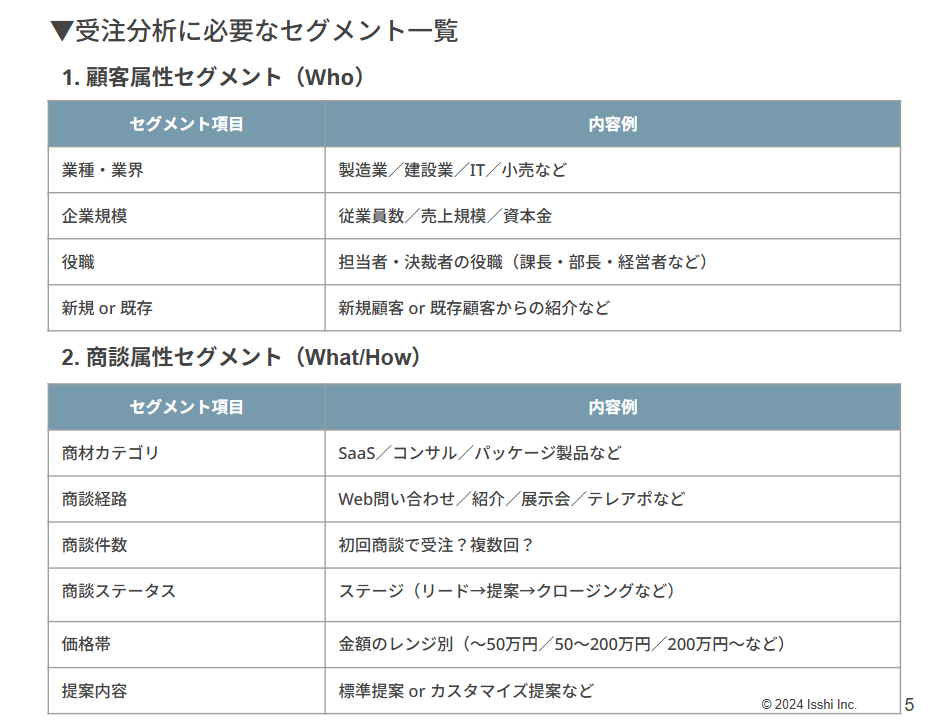

クロス集計で傾向を把握する

クロス集計とは、二つ以上の項目を掛け合わせてデータを分析する方法です。

たとえば「業種×失注理由」「商談フェーズ×商談結果」など、組み合わせを変えながら集計することで、失注の傾向を多角的に捉えられます。

たとえば「IT業界の顧客には価格面で失注が多いが、製造業の顧客はサポート体制への不満が多い」といったように、セグメントごとの特徴を具体的に抽出できます。

クロス集計はスプレッドシートやBIツールでも簡単に実行できるため、初心者でも導入しやすい手法です。

パレート分析で重点課題を見つける

パレート分析は「重要少数・些少多数」の考え方を活用して、原因の上位20%が全体の80%を占めるなどの構造を可視化する手法です。

失注理由の発生頻度や影響度をグラフ化することで、最もインパクトの大きい原因を特定しやすくなります。

たとえば「価格が原因の失注が全体の半数近くを占めている」という結果が出た場合は、まずその価格交渉や価値訴求の改善を重点的に取り組むべきだとわかります。

リソースを集中させて課題解決を図ることで、効率良く受注率を向上させられるでしょう。

ロストリーズンマップの作り方

ロストリーズンマップとは、失注理由を可視化して体系的に整理するためのフレームワークです。

複数の失注理由が絡み合って発生しているケースを、ツリー構造に分解しながら紐づけていきます。

作り方の例としては、まず「価格面の問題」という大分類を置き、さらに「予算が合わない」「コストパフォーマンスが伝わらなかった」という小分類に細分化します。

そこから「予算が合わない」の根本原因として「顧客の予算取り支援が不足」「他部署との調整が不十分」という具体的対策レベルに落とし込んでいくと、どのポイントを強化すべきかがクリアになります。

フェーズ別・担当者別で比較する

失注がどの商談フェーズで多く発生しているのか、また担当者ごとに結果が大きく変わっているのかを分析する方法です。

フェーズ別に見れば、初期アプローチでつまずいているのか、クロージング段階で競合に負けているのかがはっきりわかります。

担当者別の比較では、営業スキルや業界知識、アプローチ手法の違いが失注率に大きく影響していることがしばしばあります。

成績が良い担当者のノウハウを標準化することで、チーム全体の底上げを図れます。

ただし、個人を過度に責めない仕組みづくりが必要です。

定性データとアンケート結果の活用

数字として表れにくい「顧客の感想」や「担当者の所感」など定性情報の分析も重要です。

定量データだけでは見えにくい微妙なニュアンスや課題が、アンケートやインタビューから浮かび上がります。

具体的には、失注後に顧客に短いアンケートを依頼して「なぜ導入を見送ったのか」「他社と比較してどう感じたか」などを質問します。

回答が得られれば、それをテキストマイニングやキーワード出現頻度などで整理し、繰り返し挙がるキーワードを把握すると効果的です。

失注分析で可視化に役立つツールとテンプレート

失注分析の結果を数値やグラフに落とし込み、組織として共通認識を持つことが最終的なゴールのひとつです。

ここでは、エクセルやスプレッドシート、BIツールなどを使った可視化方法と社内共有のポイントを紹介します。

続く見出しを読むことで、日々の分析をより簡単かつ効果的に進めるテクニックが学べます。

エクセルやGoogleスプレッドシートの使い方

エクセルやGoogleスプレッドシートは、コストをかけずに始められる汎用的なツールとして優秀です。

特に以下の機能を活用すると、失注分析がはかどります。

| 機能名 | 概要 |

| ピボットテーブル | 大量の商談データを簡単にグルーピングし、クロス集計を瞬時に作成できる |

| 条件付き書式 | 特定の失注理由や競合社名などを色分けすることで、視覚的にパターンを捉えやすくなる |

| グラフ機能 | 棒グラフや円グラフ、折れ線グラフを作成して、失注理由や失注数の推移を見える化できる |

あらかじめ失注分析用のテンプレートを作成しておけば、営業担当者がデータを入力するだけで自動的に可視化できるため、分析作業が効率化します。

BIツール(Tableau/Looker)の導入事例

より大規模なデータをリアルタイムで扱う必要がある場合は、TableauやLookerなどのBIツールの導入がおすすめです。

| 機能名 | 概要 |

| リアルタイム更新 | CRMやSFAと連携すれば、最新の商談状況が常にダッシュボードに反映され、意思決定が迅速化する |

| ビジュアル化の多彩な手法 | クロス集計やパレート分析などを直感的に操作可能。チーム全体で視覚的に理解しやすくなる |

| フィルタリングとドリルダウン | 失注理由・担当者・商談フェーズ別に細かく絞り込めるため、深いインサイトを得やすい |

導入コストはかかるものの、多角的なデータ分析が必要な企業では投資以上のリターンを生む可能性があります。

ダッシュボードで社内共有する方法

分析結果が出たら、社内で共有してアクションにつなげることが重要です。

その際、ダッシュボードの作成は大きな効果を発揮します。

例えば、月次・週次の定例会においてダッシュボードをプロジェクターで映し出しながら、前月比・前週比での失注数や失注理由の変動を確認します。

ビジュアル化されたデータを見ながらチーム全員で意見を出し合うことで、課題が明確になり素早くアクションに移せます。

また、営業部門だけでなくマーケティングやカスタマーサクセスのメンバーと情報を共有し、リード獲得から製品サポートまで一貫した改善策を施せば、組織全体で大きな成果を生むことにつながるでしょう。

失注分析後にすべき解決策【原因別】

失注分析を行って原因がはっきりしたら、次はその原因に応じた具体的な解決策を実行する段階です。

ここでは大きく4つの対策を紹介します。

続く見出しを読むことで、失注の原因にあわせたアクションプランが明確になり、受注率アップにつなげられます。

商品・サービスの見直し

製品自体に不備があることがわかった場合は、まずは改善点を洗い出し、開発部門や製品チームと連携して仕様をアップデートする必要があります。

顧客が求める機能を追加したり、不必要とされた要素を削減したりすることで、競合との差別化を強化できます。

また、サポート体制やアフターサービスの充実も検討しましょう。

導入時のトラブル対応や運用支援を充実させることで「導入後が安心」と顧客に感じてもらいやすくなり、導入ハードルを下げられます。

営業資料とトークの改善

営業が使う資料やプレゼンテーションの内容を見直し、顧客目線でわかりやすい情報提供ができているかを再確認します。

特に「提案書が自社の言いたいことばかり並んでいる」「顧客の課題を明確に捉えていない」などの場合、提案段階でミスマッチが起こりやすいです。

さらに、営業担当者のトークスクリプトや質問力にも注目しましょう。

顧客の潜在的な課題を掘り起こし、「この製品がなぜ必要なのか」を具体的に示すことで、提案の説得力を高められます。

チーム内でのロールプレイングやOJTによって、営業のコミュニケーションスキルを強化する施策が有効です。

プロセス管理の仕組み化

失注分析をした結果、特定のフェーズで失注が多いとわかった場合は、そのフェーズの進め方を見直しましょう。

例えば、商談前のリードナーチャリングが不足している場合には、マーケティングと連携してホットリードを育成する仕組みを作り上げるなどの取り組みが必要です。

また、商談後のフォローアップが遅れることで失注している場合は、SFAやタスク管理ツールを活用してリマインダーを設定し、確実に連絡を入れるルールを整備しましょう。

プロセス管理が徹底されることで、属人的な営業からチーム全体で最適な営業プロセスを回せるようになります。

インサイドセールスとの連携強化

近年では、フィールドセールスとインサイドセールスを組み合わせる営業体制が注目されています。

失注分析で「初期接触の質が低い」「顧客の検討度合いを正確につかめていない」という課題が見つかった場合、インサイドセールスを強化することで解決に近づきます。

電話やメール、オンライン会議システムなどで顧客と効率的に接触し、興味や課題を深堀りする役割がインサイドセールスには求められます。

顧客情報を十分に把握してからフィールドセールスにバトンタッチすることで、商談の質を高められ、失注リスクを減らせます。

失注分析で受注率を上げるための運用ルール

失注分析は一度やって終わりではなく、継続的に取り組むことで大きな成果を生みます。

ここでは失注分析を定期的に実施し、改善を回し続けるための運用ルールについて解説します。

続く見出しを読むことで、失注分析を習慣化し、組織全体の営業力を高める具体的なヒントが得られます。

月次・週次での定期レビュー方法

失注分析を定期的に行う際、月次や週次といったタイミングでレビューを設定すると継続しやすくなります。

具体的には以下のステップを踏むと効率的です。

- 定期ミーティングの設定

営業チーム全体で週1回、もしくは月1回のタイミングでデータを見返し、失注傾向や新たに発生した原因を話し合う。 - 前回のアクションの振り返り

前回立てた改善策がどれだけ効果を出したかを評価し、調整ポイントを洗い出す。 - 課題の深掘りと対策立案

新たに浮上した課題に対してどのように対応していくかを具体的に決定。担当者や期限を決めるのが大切。

このようなルーティン化によって、失注を次の成功へつなげるサイクルが自然に回るようになります。

KPIモニタリングと目標設定

失注率を下げるために、KPI(重要業績評価指標)の設定とモニタリングは欠かせません。

たとえば「商談中の失注率を10%低減する」「クロージングフェーズでの失注を月5件以内に抑える」といった形で数値目標を明確にします。

KPIをモニタリングすることで、目標からの乖離を早期に把握し、対策を打てるのが最大の利点です。

具体的には、SFAやBIツール上でダッシュボードを用意し、担当者ごとやチーム全体の達成度合いをリアルタイムに追跡すると良いでしょう。

分析からアクションへのつなげ方

失注分析でわかったことを実際にアクションにつなげるには、以下のステップが有効です。

- 仮説を立てる

「価格面での不満が大きい」「サポート体制が不安視されている」など、データを基にした原因仮説を明確化。 - 具体的な施策を決める

「価格表の見直し」「製品デモ動画の強化」「FAQ資料の作成」など行動レベルにまで落とし込む。 - 施策の実行と検証

定期的にモニタリングし、効果を数値化する。上手くいかなければ次の仮説に切り替える。

このようにPDCAサイクルを回すことで、失注分析が形式的なレポートで終わらずに実際の業績向上へ結びつきます。

失注分析のやり方に関してよくある質問

失注分析を実践する中で、具体的な不安や疑問が出てくることがあります。

ここではよくある質問をピックアップし、解決の糸口を提示します。

続く見出しを読むことで、現場でありがちな悩みをクリアにできるでしょう。

失注理由はどこまで顧客に聞いていい?

顧客に失注理由を尋ねるのは気が引けるかもしれませんが、適切なヒアリングをすれば貴重なフィードバックが得られます。

ただし、しつこく深追いしすぎると相手に不快感を与えかねません。

基本的には「お役に立てなかった点を改善したいので、率直なご意見をいただければ嬉しいです」といったスタンスで、簡潔に聞くと良いでしょう。

余裕があれば、アンケートやメールで回答しやすい形を用意すると相手の負担を減らせます。

商談数が少なくても分析できる?

商談数が少なくても、失注分析は十分に有効です。

むしろ、限られた商談の中で失注が起きるということは、原因を放置していると将来の売上に大きなダメージを与える可能性があります。

数が少ない分、個々の商談に対して深く振り返り、顧客の状況や提案のプロセスを詳細に洗い出すことで、有効な改善策が見つかるケースも多いです。

営業メンバーの主観に偏らない方法は?

失注理由のヒアリングは営業担当者に依存することが多いため、主観が入るリスクがあります。

できるだけ客観性を担保するためには、以下の工夫が考えられます。

- 複数人での商談参加

重要な商談や判断が難しい案件には、上司や別部署のメンバーも同席して事実関係を共有。 - CRM・SFAへの客観的データ入力

顧客からのメール内容や契約書の有無など、可能な限り客観的な情報を記録。 - 顧客アンケートの実施

第三者が作成したアンケートなどで回答を得れば、営業担当者の主観だけに頼らずに済む。

受注分析との違いは?

受注分析は「なぜ受注できたのか」を深掘りして成功要因を明確化する手法です。

一方で失注分析は「なぜ受注できなかったのか」を明らかにして改善策を探る手法となります。

どちらも大切ですが、失注分析を行うことで「潜在的な課題」を早期に発見できる場合が多いです。

最終的には両方をバランス良く行い、成功モデルの拡大と失注要因の排除を同時に進めるのが理想的といえるでしょう。

まとめ|失注分析のやり方を取り入れて営業活動を改善しよう

失注分析は、ただ「失敗の原因を探る」ためだけではなく、根本原因を取り除き営業プロセスをレベルアップさせるための重要なステップです。

顧客ニーズを正確に理解し、適切な手法でデータを分析し、対策を実行していけば、受注率は確実に向上します。

競合に負け続ける状況を変えたいなら、ぜひ本記事で紹介した失注分析のやり方を取り入れ、次の商談を勝ちに結びつけてください。