バリュープロポジションとは?作り方や使い方を例を交えて紹介!

ビジネスの競争が激化し、顧客に選ばれる企業とそうでない企業の差が明確になってきました。

その背景には、顧客が「本当に欲しい価値」を見極める力を身につけてきたことが大きく影響しています。

そのような時代にこそ注目されるのがバリュープロポジションです。自社の強みと顧客のニーズを結びつける方法を知っているかどうかで、市場での存在感は大きく変わります。

この記事では、基礎から構築手順、具体的な事例まで幅広く解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

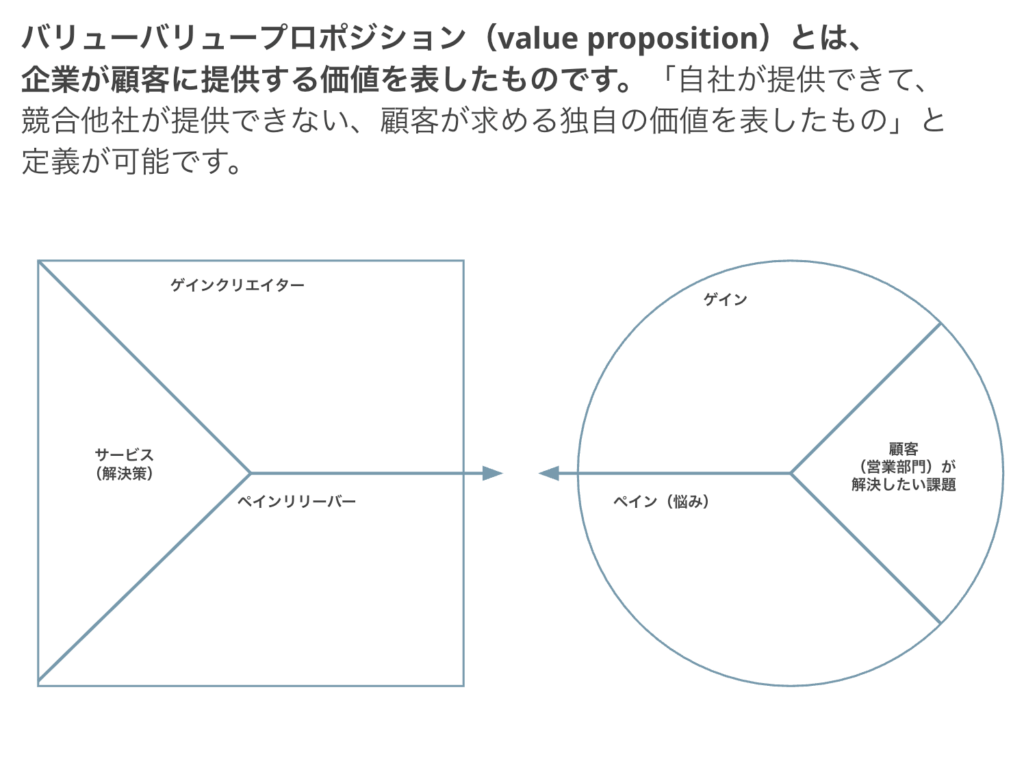

バリュープロポジションとは?

企業が顧客に提供する「価値」の中核となる考え方がバリュープロポジションです。

単に製品やサービスを売り込むだけでなく、なぜそれが顧客にとって有益なのかを明確に示すことで競合他社との差別化を図ります。

バリュープロポジションを確立することで、「どのような顧客に、どんな価値を提供するのか」という問いに対する答えが明確になり、ビジネス全体の方向性が揺るぎないものになります。

一般的に、価格面や性能面で他社を上回るだけでは、長期的な成功は難しくなってきています。

背景には、情報があふれる時代において顧客が商品やサービスの本質をより深く見極めるようになったことが挙げられます。

顧客はいまや「自分が求める価値とは何か」を明確に理解し、その視点で商品を選択するケースが増えているのです。

だからこそ、企業は「顧客に何をもたらせるか」を戦略的に整理する必要があります。

それを可能にするのがバリュープロポジションというフレームワークです。

バリュープロポジションをうまく活用している企業は、多くの場合、顧客との長期的な信頼関係を構築できている点が特徴です。

なぜなら、顧客が感じるメリットを一貫して提供し続ける土台ができるからです。

その結果、新規顧客の獲得だけでなくリピーターやファンが増え、競合他社に負けないブランド力の形成につながります。

逆に言えば、バリュープロポジションがあいまいなままでは、顧客に企業や商品の存在意義を十分に伝えられず、価格競争に巻き込まれやすくなります。

バリュープロポジションはなぜ注目されるのか?

ここでは、バリュープロポジションが注目される要因を解説するために、まずは基礎となる市場の変化を見ていきます。

市場競争の激化と差別化の必要性

企業がどの業界に属していても、かつてないほど多くのプレイヤーが同じ市場に参入しています。

商品やサービスの品質が一定レベルを超えた段階では、差異化が困難になるという問題が常に発生します。

このような厳しい市場状況では、バリュープロポジションを明確にすることが競争を勝ち抜くうえで重要です。

例えば、「安さ」だけを売りにしていた企業が、その後より低価格で提供する競合に出会うと、一気に魅力が薄れてしまうリスクがあります。

そこに「価格以外の価値」を提示できていれば、顧客は自社を選ぶ理由を保ち続けることができます。

こうした長期的な優位性をつくるためにも、企業は自らの価値を顧客視点でまとめあげる必要があります。

顧客が製品やサービスに求めるものの変化

情報技術の進歩により、顧客が得られる製品情報は飛躍的に増えました。

口コミサイトやSNSなどで評判をチェックしてから購入を検討する人が多く、企業の自己アピールだけでは信用を勝ち得ない時代といえます。

結果として、顧客は単にスペック表を比較するのではなく、「この商品を通じて自分がどんな体験やメリットを得られるのか」という点に注目するようになりました。

そのため、自社の強みを「顧客にとってのメリット」として再定義するプロセスが重要です。

例えば、ある製品の品質が高く長持ちするという特徴があるなら、「長期的に維持コストを抑えられる」や「信頼性が高くストレスを減らせる」といった形で、顧客が実感できる価値に言い換えることが求められます。

これにより、企業の魅力が単なる数値の比較に終わらず、心を動かすメッセージへと昇華されていきます。

企業の信頼度向上やブランド力との関係

顧客は商品を購入するとき、必ずしも機能や価格だけで判断するわけではありません。

「その企業を好きになれるか」「企業が社会的にどんな姿勢を持っているか」といった要素も、購買行動を左右します。

バリュープロポジションを通じて企業の信念やミッションをはっきり示すことは、ブランド力の向上にも直結します。

例えば、ある企業が「環境に配慮しながら高品質を保つ」ことをバリュープロポジションとして打ち出している場合、環境保護を重視する層から強い支持を得やすくなります。

これは単なる企業イメージではなく、選ばれる理由そのものになり得るのです。

企業姿勢や社会貢献が価値の一部として組み込まれることで、信頼度の向上やブランドの差別化をより確かなものとします。

バリュープロポジションの構築手順

ここでは具体的な方法論を示すために、バリュープロポジションを構築する際の大まかな流れを確認します。

①ターゲット顧客のニーズを把握する

バリュープロポジションを構築する第一歩は、誰に向けて価値を届けるのかを正確に把握することです。

漠然と「広い層に売りたい」という方針で進めても、結局どの層からも刺さりが弱いメッセージになりがちです。

そこでまずはターゲット顧客のニーズを深く理解する必要があります。

顧客インタビューやアンケートを実施し、購入プロセスや普段の課題を具体的にリサーチするのは効果的な手段です。

また、顧客層を明確化するためにペルソナを設定する企業も多いです。

ペルソナ設定によって、「その人物はどんな日常を過ごしているのか」「どんな悩みがあるのか」「どんなメディアに影響を受けやすいか」といった要素が把握しやすくなります。

調査データは表にまとめると見やすくなります。例えば、ターゲット顧客を30代の子育て世代に絞った場合、以下のように整理できます。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| ターゲット年代 | 30代前半~後半 |

| 家族構成 | 小学生以下の子どもがいる |

| 課題 | 時短をしたい、家計を抑えたい |

| 重視する価値 | 安全性、コスパ、利便性 |

| 情報収集チャネル | SNS、ネット記事、口コミサイト |

このように具体的なデータをもとにニーズを洗い出せば、顧客が真に求める価値を明確化しやすくなります。

②競合と差別化要素を見極める

ターゲット顧客のニーズを把握したら、次は競合を分析し、自社が差別化を図れるポイントを探ります。

どんなに優れた商品でも、競合他社が同様の価値を提供している場合、差別化が難しくなります。

だからこそ、「競合が提供していない価値は何か」を徹底的に探ることが欠かせません。

競合分析では、以下のような視点で情報を整理すると効果的です。

- 競合製品・サービスの特徴と弱み

- 価格帯とコスト構造

- 主要な販路やPR手段

- 競合企業のブランドイメージとユーザー層

こうした情報を比較検討し、自社独自の強みが浮き彫りになるポイントを抽出します。

例えば、業界大手が取りこぼしているニッチな層や、業界標準よりも圧倒的に優れたアフターサービスなどが見つかれば、それを軸に価値提案を考えることができます。

逆に、市場で当たり前になっている部分を「当然の価値」として含め、最低限の水準を確保するのも忘れてはいけません。

③価値提供のポイントを明確化する

ターゲット顧客のニーズと競合分析を踏まえて、自社がどんな価値を提供できるかを明らかにする段階です。

価値にはいくつかの側面がありますが、一般的には以下の3つの観点がよく使われます。

- 機能的価値:製品の性能やサービスの利便性など、数値化しやすい要素

- 感情的価値:利用者が感じる喜びや安心感、ブランドが持つイメージ

- 社会的価値:環境配慮や地域貢献など、社会的に意義があると思われる要素

この3つの視点をバランスよく捉えることで、単なるスペックの羅列にとどまらない魅力的な訴求が可能になります。

また、機能的価値が強みになる企業でも、実は感情的価値や社会的価値を絡めることで、顧客にさらに強い共感を呼び起こせるケースは少なくありません。

④メッセージングと効果測定

価値提供ポイントが固まったら、これをどのように顧客に伝えるかが大きな課題になります。

事実を並べるだけでなく、顧客が「まさに自分のための提案だ」と思えるようにメッセージを組み立てることが重要です。

例えば、「家事時間を短縮できます」ではなく、「お子さんと過ごす大切な時間を増やせます」といったように、顧客が具体的に得られるメリットを情景豊かに描くことが望ましいです。

さらに、バリュープロポジションを打ち出した後は、実際にどれほどの効果が得られているかを測定します。

効果測定には売上や利益率だけでなく、顧客満足度やリピート率、SNSの反応なども含めて評価することで、改善の余地を見つけることができます。

例えば、顧客へのアンケートで「どの要素に魅力を感じて購入したか」を尋ねると、バリュープロポジションの的中度合いを把握しやすくなります。

データを定期的に検証し、時代の変化や顧客のトレンドに合わせて内容をアップデートしていくことが、企業にとって重要な成長戦略となります。

バリュープロポジションの成功事例

バリュープロポジションの効果を理解するうえで、成功事例や失敗事例を確認してみましょう。

家電メーカー

ある家電メーカーは「製品の性能や耐久性が高いが価格がやや高い」という評価を受けていました。

そこで、単なる高品質アピールにとどまらず「長期的に見たときのコストパフォーマンスが高い」という切り口でメッセージを刷新しました。

その結果、初期コストにはやや割高感を覚える顧客に対しても「買い替え頻度を減らせる」「修理コストも低い」といった具体的なメリットを訴求でき、販売拡大に成功しています。

また、ある飲食店チェーンは「店舗数を増やすことに注力している」という印象が強く、差別化が難しくなっていました。

しかし、「地域でのコミュニティスペースを提供する」という新たな価値を打ち出し、地域行事の告知やイベント開催をサポート。

顧客は単に食事をする場を超えて、コミュニケーションの拠点として店舗を利用するようになり、大幅なファン獲得につながりました。

失敗事例から学ぶ改善ポイント

一方、失敗事例としては、価格面のみを強調しすぎた結果、企業イメージが「安かろう悪かろう」となってしまったケースが挙げられます。

さらに、実際には顧客満足度を高める仕組みが整っていたのに、メッセージ不足で伝わらず、価格競争で疲弊してしまった企業もあります。

このような状況に陥らないためには、強みを多角的に捉え、顧客視点での価値を重層的に示すことが重要です。

バリュープロポジションに関してよくある質問

最後に、バリュープロポジションを検討している方から寄せられる質問を取り上げます。

バリュープロポジションとUSPはどう違うのですか?

バリュープロポジションとUSP(Unique Selling Proposition)は似た概念として混同されやすいですが、微妙にアプローチが異なります。

USPは「競合にない自社だけの売り文句」を重視し、製品やサービスの独自性を明確に打ち出します。

一方、バリュープロポジションは「顧客がどのような価値を得られるか」をより総合的に示す点で、機能面・感情面・社会的意義といった複数の視点を含むことが多いです。

USPが「ここが唯一無二」と宣伝するのに対して、バリュープロポジションは「顧客にとって何が最も重要か」という文脈で多面的な価値を作り出し、訴求します。

バリュープロポジションを作るのに必要なスキルや部署は?

バリュープロポジションの作成には、マーケティング部門だけでなく、顧客の声を直に聞く営業部門や、製品・サービスを実際に提供する現場の意見も欠かせません。

さらに、企業の理念や長期的戦略を掌握している経営層も含め、全社的に議論できる体制が理想的です。

複数の部署が連携し、それぞれの専門知識を持ち寄ることで、より深い顧客洞察や正確な市場分析が可能になります。

加えて、公的機関がまとめた市場動向データや統計資料も参考になります。

例えば、経済産業省の「サービス産業動向調査」などでは、業界ごとの売上動向や消費者の行動特性が公開されており、市場全体の傾向を把握する上で非常に有用です。

こうした客観的な情報と社内データの両面から検討を進めることで、バリュープロポジションの説得力が高まります。

途中でバリュープロポジションを変更しても問題ない?

市場環境や顧客ニーズは常に変化しているため、バリュープロポジションの見直しは必要に応じて行うべきです。

最初に設定した価値提供の方向性が、時代の変化や競合の新規参入によって陳腐化することは十分にあり得ます。

その場合は、定期的に顧客や市場を再調査し、バリュープロポジションを軌道修正することが重要です。

ただし、一貫性が失われないように、変更のタイミングや内容を慎重に検討する必要があります。

バリュープロポジションのまとめ

バリュープロポジションは、企業が顧客に対して「何を、なぜ、どのように」提供できるかを明確にするための枠組みです。

これが確立されれば、競合他社との違いを打ち出すだけでなく、顧客に対して「ここにしかない価値がある」と感じさせることができます。

さらに、ブランド力の強化や企業の信頼度向上にも寄与するため、長期的な成長を目指すなら必須と言ってよいでしょう。

企業が勝ち残るためには、ターゲット顧客のニーズを徹底的に探り、競合と比較した際の差別化要因を見極め、顧客が実際に求める価値を多面的に整理し、それを分かりやすく伝える必要があります。

そのうえで、顧客の声や市場データを用いて効果を測定し、必要に応じて改善していくことが大切です。

こうしたプロセスを根気強く回していくことで、自社が市場の中で確固たる地位を築き、長きにわたって選ばれ続ける存在へと成長していくはずです。

バリュープロポジションは、企業が顧客に対して「何を、なぜ、どのように」提供できるかを明確にするための枠組みです。

バリュープロポジションは、ブランド力の強化や企業の信頼度向上にも寄与するため、長期的な成長を目指すなら必須と言ってよいでしょう。