営業フローとは?基本の流れや作成手順、メリットを解説

営業成績が特定の担当者に依存している、新人営業がなかなか育たない、といった課題はありませんか?

その悩みは「営業フロー」が標準化されていないことが原因かもしれません。

営業フローがないと、個々のスキルに頼るしかなくなり、組織としての成長が阻害されてしまいます。

本記事では、誰でも実践できる成果を出すための第一歩として、営業フローの基本から作成手順、改善方法までを網羅的に解説します。

この記事を読けば、あなたの会社の営業チームは、属人化から脱却し、組織全体で成果を最大化できるようになるでしょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>属人化の解消方法とは?原因と5つの方法やメリットをわかりやすく解説

目次

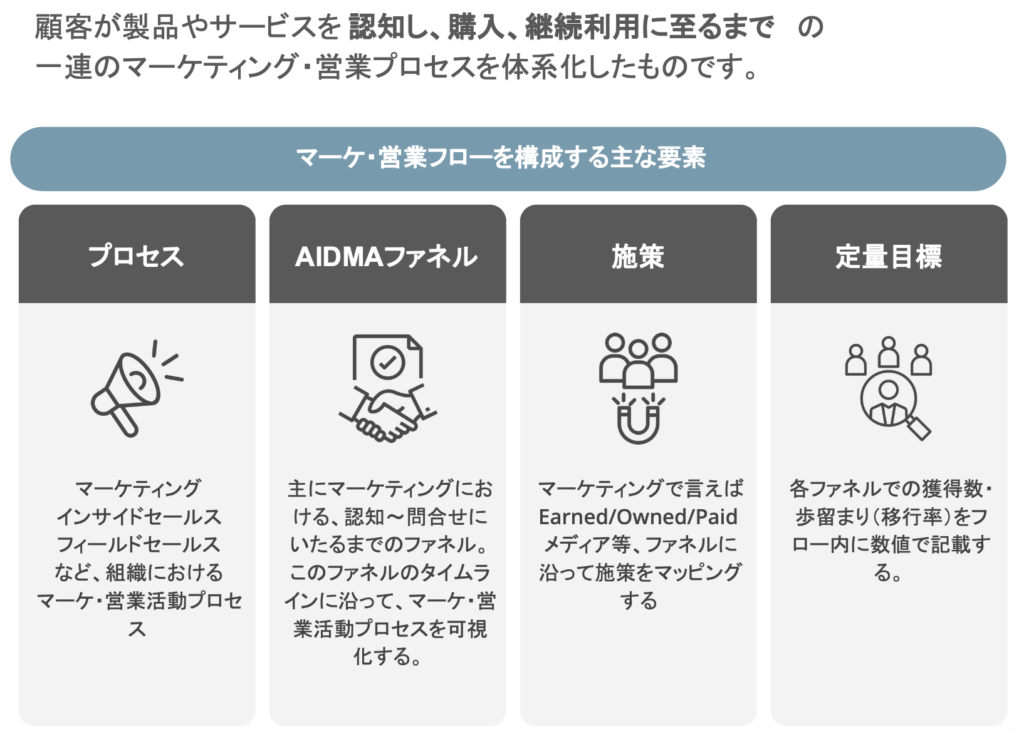

営業フローの全体像

営業フローの全体像を理解することで、営業活動の各段階で何をするべきかが明確になります。

ここでは、営業フローの基本的な考え方と、各ステージで達成すべき目標について解説します。

営業フローの定義

営業フローとは、見込み顧客との最初の接点から受注、そしてその後のフォローに至るまでの一連の流れを、段階的に手順立てて可視化したものです。

これは、営業担当者が次に行うべき行動を明確にするための「地図」や「手順書」のような役割を果たします。

営業フローを標準化することで、チーム全体の動きが統一され、経験の浅い担当者でもベテランと同じような質の高い営業活動を展開できるようになるでしょう。

結果として、営業活動の属人化を防ぎ、組織全体のパフォーマンス向上につながることが期待できます。

各ステージの役割とExit条件

営業フローは複数のステージ(段階)で構成され、各ステージには明確な役割と「Exit条件(次のステージへ進むための条件)」が設定されます。

例えば「リード獲得」ステージの役割は見込み顧客の情報を得ることです。

「初回アプローチ」ステージはアポイントを獲得することが役割です。

そして「アポイント獲得」が初回アプローチステージのExit条件となります。

このように各ステージの役割とゴールを定義することで、担当者は迷うことなく業務でき、マネージャーは進捗を正確に把握しやすくなるのです。

| ステージ名 | 主な役割 | Exit条件(例) |

|---|---|---|

| リード獲得 | 見込み顧客の情報を獲得する | 問い合わせフォームから情報が入力される |

| 初回アプローチ | 担当者と接触し、商談機会を得る | 商談の日時が確定する |

| ヒアリング | 顧客の課題やニーズを深く理解する | BANT情報(予算・権限・必要性・時期)を把握する |

| 提案・商談 | 課題解決策を提示し、合意形成を図る | 顧客から導入の意思を得る |

| クロージング | 契約条件を詰めて、正式に契約を締結する | 契約書が締結される |

| フォロー | 導入支援や関係構築を行う | 顧客満足度が一定基準を満たす |

営業フローと営業プロセスの違い

営業フローと似た言葉に「営業プロセス」がありますが、両者は異なる概念です。

これからの違いを理解することで、より効果的に営業活動を管理し、改善していくことが可能になります。

営業フローの定義と目的

営業フローは、営業活動の各ステップにおける具体的な「行動手順」を時系列で示したものです。

その主な目的は、営業担当者が「誰が」「いつ」「何をするべきか」を明確にし、行動の標準化を図ることにあります。

これにより、案件の抜け漏れを防ぎ、個人のスキルに依存しない安定した営業活動を実現することが可能になります。

いわば、現場レベルでの具体的な行動マニュアルと言えるでしょう。

営業プロセスとの違い(概念・運用単位・改善視点)

営業フローと営業プロセスは、しばしば混同されますが、その概念や運用単位には明確な違いがあります。

営業プロセスが営業活動全体の「段階」を示すマクロな視点の枠組みであるのに対し、営業フローはその各段階を達成するための具体的な「手順」を示すミクロな視点のものです。

例えば、「商談」という営業プロセスの中に、「ヒアリング」「製品デモ」「見積提示」といった複数の営業フローが存在します。

改善を行う際も、営業プロセスは全体の流れの見直し、営業フローは個々のアクションの改善というように、視点が異なります。

| 項目 | 営業プロセス | 営業フロー |

|---|---|---|

| 概念 | 営業活動全体の大きな「段階」 | 各段階における具体的な「手順」 |

| 運用単位 | 組織全体、事業部単位 | チーム、個人単位 |

| 改善視点 | 全体のボトルネック特定、戦略見直し | スクリプト改善、ツール導入など |

属人化防止と再現性向上の重要性

営業活動が特定の個人の経験や勘に頼っている状態、いわゆる「属人化」は、組織にとって大きなリスクとなり得ます。

エース営業が退職すると売上が激減したり、新人が育たなかったりする原因になります。

営業フローを導入することの重要性は、この属人化を防ぎ上での非常に有効です。

成功している営業担当者の行動をフローに落とし込むことで、そのノウハウが組織の資産となり、誰もが一定水準以上の成果を出せる「再現性」が高まります。

これにより、組織として安定的に成長していくための土台が築かれるのです。

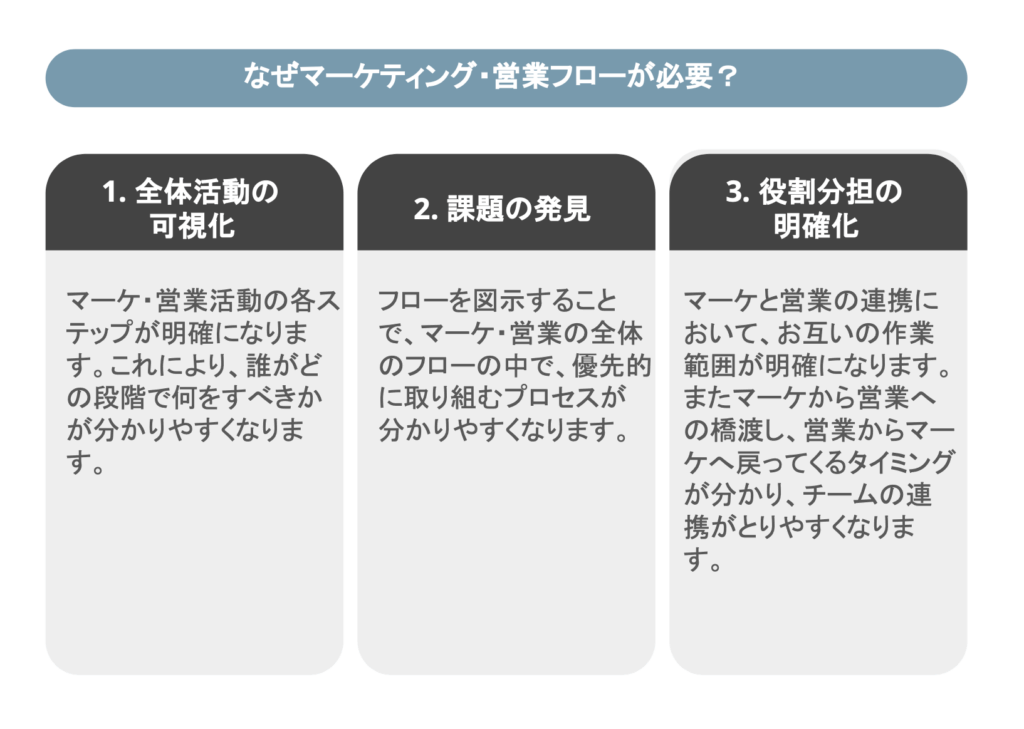

営業フローを作成するメリット

営業フローを明確に定義し、チームで共有することには多くのメリットがあります。

ここでは、組織の営業力を底上げする3つの主要なメリットについて解説します。

共有と再現性の向上(オンボーディング効率化)

営業フローを作成する最大のメリットの一つは、チーム全体で成功パターンを共有し、再現性を高められる点にあります。

トップセールスの行動やノウハウをフローとして明文化することで、他のメンバーもその手法を学ぶことができます。

これにより、チーム全体のスキルレベルが向上し、成果のばらつきが少なくなります。

特に新人教育(オンボーディング)においては絶大な効果を発揮し、指導内容が標準化されるため、育成にかかる時間とコストを大幅に削減できるでしょう。

可視化による課題発見と的確な改善

営業活動の全体像が可視化されることも大きなメリットです。

営業フローがあると、各担当者が今どの段階にいて、次に何をすべきかが一目瞭然になります。

これにより、「提案後のフォローが漏れていた」「決裁者にアプローチできていなかった」といった対応漏れや課題を防止することが可能です。

また、各ステージ間の移行率(歩留まり)をデータとして計測できるようになるため、どこに問題があるのかを客観的に分析し、具体的な改善策を立てやすくなります。

KPI設定と改善サイクルの高速化

営業フローは、的確なKPI(重要業績評価指標)を設定するための土台となります。

各ステージごとに「アポイント獲得率」「受注率」「リードタイム」といった具体的なKPIを設定することで、目標達成に向けた進捗管理が容易になります。

データに基づいた客観的な評価が可能になるため、個人の感覚に頼らず、チームとしてどこを改善すべきかが明確になります。

問題点を早期に発見し、改善策を実施し、その効果を測定するというPDCAサイクルを高速で回せるようになるでしょう。

>>KPI設計のやり方とは?目的達成につながる指標の選び方と運用方法を徹底解説!

営業フローの作り方(7ステップ解説)

ここでは、一般的なBtoB営業における基本的な営業フローを7つのステップに分けて具体的に解説します。

各ステップの目的とポイントを理解し、自社の営業活動に役立ててください。

①リード獲得(インバウンド・アウトバウンド)

最初のステップは、見込み顧客(リード)の情報を獲得することです。

Webサイトからの問い合わせや資料請求を得る「インバウンド」と、テレアポや手紙などで企業側からアプローチする「アウトバウンド」の二つの方法が主流です。

この段階では、自社のターゲットとなる顧客層を明確にし、その層に響くメッセージを発信することが重要になります。

獲得したリードの質と量が、その後の営業活動全体の成果を大きく左右します。

②初回アプローチ(アポイント・スクリプト・追客)

リードを獲得したら、次に担うのは初回アプローチです。

電話、メール、SNSなど、ターゲットに適したチャネルを選択して接触を図ります。

重要なのは「追客」で、特にインバウンドリードに対しては、問い合わせから5分以内に連絡すると商談化率が格段に上がるとも言われています。

事前にトークスクリプトやメールテンプレートを用意し、スムーズにアポイント獲得につなげられる体制を整えておくことが成功の鍵です。

③ヒアリング(BANT・課題特定・意思決定権者)

アポイントが取れたら、顧客の状況を深く理解するためのヒアリングを行います。

単に商品を紹介するのではなく、顧客が抱える課題やニーズを引き出すことが目的です。

この際、「BANT条件」と呼ばれるフレームワークが役立ちます。

Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)を確認することで、商談の確度を判断しやすくなります。

また、誰が最終的な意思決定を行うのか、その権限者を把握しておくことも重要です。

④提案(事例提示・競合比較・意思決定権者同席)

ヒアリングで得た情報をもとに、具体的な解決策を提案します。

ここでは、顧客の課題に対する仮説を立て、自社の製品やサービスがどのように貢献できるかを論理的に説明することが求められます。

顧客が他社製品と比較する際の比較を用意し、自社の優位性を明確に伝えるようにしましょう。

また、ヒアリングで把握した意思決定者に同席してもらい、その場で合意形成を図ることも有効な同席策です。

⑤商談(反論処理・価格交渉・意思統一)

提案後は、より詳細な商談フェーズに入ります。

顧客の課題に対する仮説を立て、自社の製品やサービスがどのように貢献できるかを論理的に説明ことが重要です。

価格交渉や他社との違いを明確に伝え、自社を選ぶ理由を改めて提示します。

複数の関係者が関わる場合は、全員の意見を聞き、導入に向けた意思統一を図ることも大事な役割です。

この段階での丁寧なコミュニケーションが、信頼関係の構築につながります。

⑥クロージング(契約プロセス・見極め・決断)

顧客の導入意思が高まったら、契約締結に向けたクロージングのステップに進みます。

最終的な見積書を提示し、価格交渉や契約条件の調整を行います。

顧客企業の契約プロセス(稟議の流れなど)を事前に確認し、スムーズに進むようサポートすることも必要です。

法務部門による契約書のレビューなど、社内外の関係者と連携しながら、確実に契約を締結することを目指します。

⑦フォロー(オンボーディング・アップセル・継続)

受注はゴールではなく、顧客との長期的な関係のスタートです。

契約後は、製品やサービスの導入を支援する「オンボーディング」を行い、顧客がスムーズに活用できるようサポートします。

定期的に連絡を取り、活用状況を確認することで、アップセル(上位プランへの変更)やクロスセル(別製品の追加購入)といった取引の拡張につなげます。

満足度が高い顧客からは、新たな顧客を紹介してもらえる可能性も生まれるでしょう。

営業フローの作成手順とテンプレ

成果の出る営業フローを構築するためには、計画的な手順を踏むことが重要です。

ここでは、現場で使える営業フローを作成するための具体的な手順と、役立つテンプレートツールについて解説します。

ToBe定義→AsIs分析→ギャップ特定

まず初めに、理想の営業活動の姿(ToBe)を定義します。

どのような顧客に、どのような価値を提供し、どのような成果を目指すのかを明確にしましょう。

次に、現状の営業活動(AsIs)を洗い出します。

担当者へのヒアリングや日報の分析を通じて、実際の行動や課題を棚卸しします。

最後に、理想(ToBe)と現状(AsIs)を比較し、その間にあるギャップを特定します。

このギャップこそが、営業フローで解決すべき課題となります。

標準フロー策定(購買プロセス・インターフェース)

特定したギャップを埋めるための標準的な営業フローを策定します。

前述の7ステップなどを参考に、自社に合ったステージを設定しましょう。

各ステージで「誰が(担当部署・担当者)」「何をするべきか」を具体的に定義します。

特に、マーケティング部署から営業部署へリードを引き渡す際など、部署間の連携(インターフェース)のルールを明確に定めておくことが、スムーズな運用のために不可欠です。

ドキュメント化のコツ(図解・共有・更新ルール)

策定したフローは、誰もが見て理解できるようにドキュメントにまとめておくことが重要です。

フローチャートなどの図を用いると、全体の流れが直感的に分かりやすくなります。

各ステージの名称や用語の定義も統一し、認識のズレが生じないようにしましょう。

「リード」「商談」「案件」などの言葉の定義を明確にすることが大切です。

また、市場や組織の変化に合わせてフローを改善していくため、定期的な見直しと更新のルールをあらかじめ決めておくことをお勧めします。

テンプレ素材と活用手順(Excel/図)

作成した営業フローは、テンプレートツールとしてチーム全体に展開し、活用を促します。

Excelやスプレッドシート、または専門の作図ツールで作成したテンプレートツールを用意すると良いでしょう。

▼Excelテンプレートの例

| ステップ | 担当部署 | 主なアクション | KPI | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ①リード獲得 | マーケティング | ・Web広告運用 ・セミナー開催 | MQL数 | |

| ②初回アプローチ | インサイドセールス | ・架電 ・メール送信 | アポイント獲得率 | リード獲得後24時間以内に実施 |

| ③ヒアリング | 営業担当 | ・BANT条件確認 | SQL転換率 | |

| … | … | … | … | … |

活用手順

- テンプレートを共有フォルダなどに保管し、いつでも閲覧できるようにする。

- 定例ミーティングなどで、フローに基づいた進捗確認や情報共有を行う。

- 新人研修の教材として活用し、早期の立ち上がりを支援する。

- 定期的にフローの有効性を評価し、改善点があれば更新する。

SFA・CRM導入で営業フローを可視化

作成した営業フローを形骸化させず、効果的に運用するためには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールの活用が有効です。

ここでは、ツール導入で営業フローを可視化する際のポイントを解説します。

入力項目と用語定義の統一

ツールを導入する際は、まずチーム内で入力する項目と用語の定義を統一することが不可欠です。

例えば、「商談」の定義が人によって異なると、正確なデータ分析ができません。

「初回訪問が完了した時点」「見積を提示した時点」など、具体的なExit条件を定義し、チーム全員が同じ基準でデータを入力するルールを徹底しましょう。

これにより、データの信頼性が高まり、客観的な分析が可能になります。

ステージ設定(重要歩留まり・自動化)

SFAやCRM上で、作成した営業フローに沿ったステージ(フェーズ)を設定します。

各ステージは明確に区別できるように設定し、重要歩留まりとなるような設定が重要です。

例えば、「提案中」と「見積提示済み」のように、似ているが意味の違うステージはきちんと区別し、明確な定義分けが必要です。

また、メール送信やタスク作成など、定型的な作業を自動化する機能を使い、営業担当者の負担を軽減し、本来注力すべき顧客との対話に時間を割けるようにしましょう。

ダッシュボードとレポートの基本

SFAやCRMの多くは、入力されたデータを自動で集計し、グラフなどで可視化するダッシュボード機能やレポート機能を備えています。

これらの機能を活用することで、営業活動の進捗状況や成果をリアルタイムで把握できます。

例えば、「ステージごとの案件数」「担当者別の受注額」「月次の売上予測」などをダッシュボードで常に確認できるようにしておくと、問題点の早期発見や迅速な意思決定につながります。

営業におけるKPI設定とパイプライン管理

営業フローを土台として、的確なKPIを設定し、パイプライン(進行中の案件一覧)を管理することが、目標達成の確度を高める鍵となります。

ここでは、データに基づいた営業マネジメントの手法について解説します。

主要KPIと歩留まり

営業活動全体を評価する主要なKPIとして、リードから受注に至るまでの各段階の転換率(歩留まり)が挙げられます。

特に、マーケティング部署が獲得したリードのうち、営業がフォローする価値があると判断したリードへの転換率や、SQLから受注に至る受注率は重要な指標です。

これらの数値を継続的に計測することで、営業プロセス全体のどこがボトルネックになっているのかを特定できます。

ステップ別KPIとリードタイム

全体像だけでなく、営業フローの各ステップごとにもKPIを設定することが重要です。

例えば、「アポイント獲得率」「提案率」「クロージング率」などが挙げられます。

さらに、各ステップにかかる時間(リードタイム)も計測しましょう。

「リード獲得から初回アプローチまでの時間」「初回訪問から受注までの期間」などを把握することで、プロセスの非効率な部分を発見し、改善につなげることができます。

逆算設計(受注目標→必要商談→必要リード)

目標達成のためには、最終的なゴールから逆算して行動計画を立てる「逆算設計」が有効です。

例えば、月間の受注目標が10件で、平均受注率が20%だとすると、50件の商談が必要になります。

さらに、アポイント獲得率が25%であれば、200件の初回アプローチが必要、というように計算できます。

このようにゴールから逆算して各ステップで必要なKPIを設定することで、日々の行動が具体的になり、目標達成の実現性が高まります。

営業フローの改善の仕方

営業フローは一度作成したら終わりではありません。

市場環境や顧客ニーズの変化に対応し、継続的な改善が必要です。

ここでは、データに基づいた改善サイクルを回すための手法を紹介します。

ファネル分析・コホート分析の使い分け

営業フローのどこに問題があるのかを特定するために、データ分析の手法が役立ちます。

「ファネル分析」は、リード獲得から受注までの各ステージで、どれくらいの顧客が離脱しているか(歩留まり)を可視化する手法です。

これにより、全体のボトルネックとなっているステージを特定できます。

一方、「コホート分析」は、特定の期間に獲得した顧客グループ(コホート)その後の行動を追跡する手法です。

例えば、「4月に入社した新人の受注率の推移」を見ることで、施策の効果測定や顧客の定着率などを分析するのに役立ちます。

代表的な改善施策(スクリプト・共有パターン)

分析によって課題が特定できたら、具体的な改善策を検討・実施します。

例えば「初回アプローチ」の歩留まりが低い場合、トークスクリプトやメールの文面を見直すといった施策が考えられます。

また、成果を上げている担当者の行動を分析し、その成功パターン(共有パターン)を特定して他のメンバーに共有することも有効です。

ヒアリングシートの項目を見直したり、提案資料をブラッシュアップしたりするなど、各フローに応じて最適な改善策を打ち出しましょう。

実証実験(AB・時期・最新ログ)

改善施策の効果を正確に測定するためには、計画的な実証実験が重要です。

例えば、2種類のメール文面(AとB)を用意し、どちらの開封率や返信率が高いかを比較する「ABテスト」は有効な手法です。

比較する条件以外は同じにして、十分なデータが溜まる期間を設定することが大切です。

また、どのような改善をいつ行ったのか、その結果どうだったのかを「更新ログ」として記録しておくことで、組織にノウハウが蓄積され、将来の改善活動に活かすことができます。

営業フローに関してよくある質問

ここでは、営業フローの作成や運用に関して、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。

歩留まりの考え方は?

歩留まりとは、あるステージから次のステージに進んだ割合を示す指標です。

計算式は「(次のステージに進んだ件数 ÷ 現在のステージの件数) × 100」となります。

例えば、100件のリードにアプローチして10件のアポイントが取れた場合、歩留まりは10%です。

この歩留まりを各ステージで計測することで、営業プロセス全体のどこが強く、改善すべき箇所はどこかを客観的に判断するための重要なデータとなります。

営業フローは何ステップが最適?

最適なステップ数は、扱う商材の価格帯や複雑さ、顧客の検討期間などによって異なります。

一般に「何ステップが良い」という正解はありません。

重要なのは、自社の営業活動の実態に合わせて、管理しやすく、かつ担当者が迷わない粒度で設定することです。

最初は5〜7ステップ程度のシンプルな構成から始め、運用しながら必要に応じて分解したり、統合したりと見直していくことをお勧めします。

フロー図やテンプレはどこで入手できるか

Web上には、無料でダウンロードできる営業フローのテンプレートが多数公開されています。

ExcelやPowerPoint形式のものから、専用の作図ツールで使えるものまで様々です。

まずはこれらのテンプレートを参考に、自社の業種内容に合わせてカスタマイズしていくのが効率的です。

検索エンジンで「営業フロー テンプレート 無料」などと検索すると、多くの選択肢が見つかるでしょう。

ステージ定義やExit条件はどう決めるか

ステージの定義や次のステージへ進むための条件(Exit条件)は、チーム全員が同じ認識を持てるよう、具体的かつ客観的な基準で決めることが重要です。

例えば、「ヒアリング完了」というステージのExit条件を「BANT情報をSFAに全て入力済みであること」のように、誰が判断しても同じ結果になる基準を設定します。

現場の営業担当者の意見も取り入れながら、実態に即した現実的なルールを決めることが、スムーズな運用の鍵となります。

営業フローを作成して再現性を高めよう!【まとめ】

本記事では、営業フローの基本的な考え方から、作成のメリット、具体的な7つのステップ、そして作成・運用・改善の手法までを網羅的に解説してきました。

営業フローとは、見込み顧客の発見から受注後のフォローまでの一連の流れを可視化し、営業活動の「地図」です。

これを整備することで、営業活動の属人化を防ぎ、チーム全体で成功パターンを共有できるようになります。

結果として、新人の早期戦力化や対応漏れの防止、そしてデータに基づいた改善サイクルの高速化が期待できます。

成果を出すためには、まず理想の姿(ToBe)と現状(AsIs)のギャップを分析し、自社に合った標準フローを策定することが第一歩です。

そして、SFA/CRMなどのツールを活用してフローを可視化し、KPIを設定して進捗を管理します。

一度作って終わりではなく、ファネル分析などを通じて定期的に効果を測定し、改善を続けていくことが、強い営業組織を築く鍵となるでしょう。

この記事を参考に、ぜひあなたの組織でも営業フローの構築に取り組み、誰でも安定して成果を出せる「再現性の高い営業」を実現していってください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能