事業戦略と経営戦略の違いを徹底解説!それぞれの役割や策定ポイントをわかりやすく紹介

企業の成長を左右する経営方針を考えるとき、多くの人が「事業戦略」と「経営戦略」の違いに戸惑いを感じます。

全体像を把握しないまま戦略を立てると、組織の方向性がぶれ、成果が思うように得られないリスクも。

そこで本記事では、事業戦略と経営戦略の特徴や違いを体系的に整理し、それぞれをうまく連動させるためのヒントを紹介します。

戦略を明確にすることで、企業全体の生産性や競争力を飛躍的に高めるきっかけをつかみましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

事業戦略とは?

ここでは事業戦略の概要や重要性を深掘りしていきます。

事業戦略の定義

事業戦略とは、企業が提供するプロダクトやサービス、あるいは特定事業の範囲内で、中長期的な競争優位性を確立し、売上や利益などの目標を達成するために策定される具体的な指針を指します。

例えば、あるメーカーであれば特定商品の開発戦略や販売チャネルの選定、市場シェア拡大の施策などが該当するでしょう。

事業戦略は、企業全体の方向性を示す経営戦略とは異なり、一つひとつの事業部門や商品群、サービス領域にフォーカスして策定されます。

そのため各事業の特性を的確に把握し、ターゲット市場や顧客ニーズに合ったアプローチを考えることが肝要です。

事業戦略が求められる背景

事業戦略が求められる背景には、グローバル化やデジタル化の進展により、市場がかつてないスピードで変化しているという現状があります。

顧客ニーズの多様化、技術革新による新たな競合の参入など、企業が直面する課題は日々増加しています。

そのような環境下では、各事業が独自に競争力を高めるための戦略が欠かせません。

市場や顧客の動向を細かく捉え、適切な価格設定やプロモーション、製品ラインナップを決定できるかが勝敗を分けることも多いのです。

企業全体のビジョンを大枠として踏まえつつ、それを各事業に落とし込んでいくプロセスが、事業戦略の大きな役割と言えます。

事業戦略策定のポイント

事業戦略を策定する際には、以下のポイントを意識すると効果的です。

- 市場分析とセグメンテーション:ターゲットとなる市場のボリュームや成長性、競合状況を把握する。顧客属性を細分化し、自社製品・サービスとの相性を検討する。

- 差別化要素の明確化:他社とは異なる強みやユニークな価値を見出す。価格、品質、ブランドイメージ、サービス体制など、自社が勝てる領域を明確に設定する。

- 具体的なアクションプラン:開発スケジュール、販路拡大のプロセス、人材配置や必要予算など、実行フェーズを具体化する。

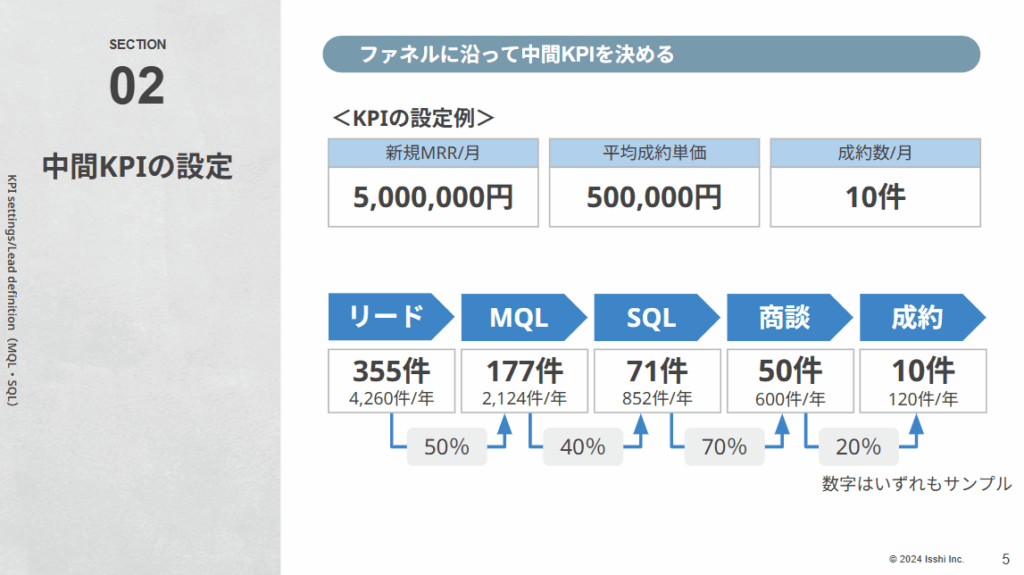

- 成果指標(KPI)の設定:売上高や利益率、リピート率、顧客満足度など、進捗を測定する指標を設定し、定期的にモニタリングする。

こうしたポイントを押さえることで、戦略が実務レベルに落とし込まれ、実行に移しやすくなります。

経営戦略とは?

ここでは経営戦略の全体像や企業全体における位置づけを説明します。

経営戦略の定義

経営戦略とは、企業全体のビジョンやミッションを達成するための長期的かつ包括的な戦略です。

トップマネジメントが主体となって策定し、どの事業に重点投資を行うか、企業のブランドイメージをどう形成していくか、さらにはM&Aや海外展開などの大きな方向性を示すことが多いです。

経営戦略では、企業の存在意義や社会貢献の方向性を明確化し、組織の文化や人材育成にも関わります。

単に短期的な利益を追求するだけでなく、長期的な視点でサステナビリティや社会的責任を見据えた決定を下すこともポイントです。

経営戦略が果たす役割

経営戦略は企業の「舵取り」を担うものであり、組織全体の方向性を定める羅針盤のような存在と言えます。

どの領域で事業を展開するのか、どの地域を優先するのか、どんな企業文化を築いていくのかといった大枠を示し、それぞれの事業部門が個別の戦略を策定する際の共通基盤となります。

さらに、経営戦略は社内外のステークホルダーに対しても重要なメッセージを発信します。投資家や取引先、従業員、求職者に対して、企業の将来像や可能性、価値観を示す役割を果たすのです。

これにより、企業のブランド価値向上や優秀な人材の確保にもつながります。

経営戦略策定における代表的なアプローチ

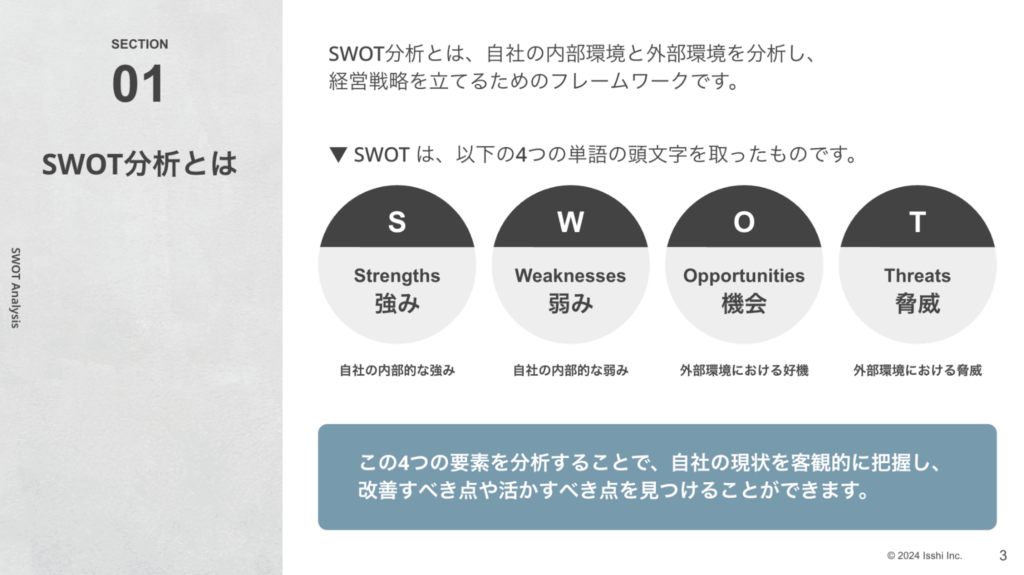

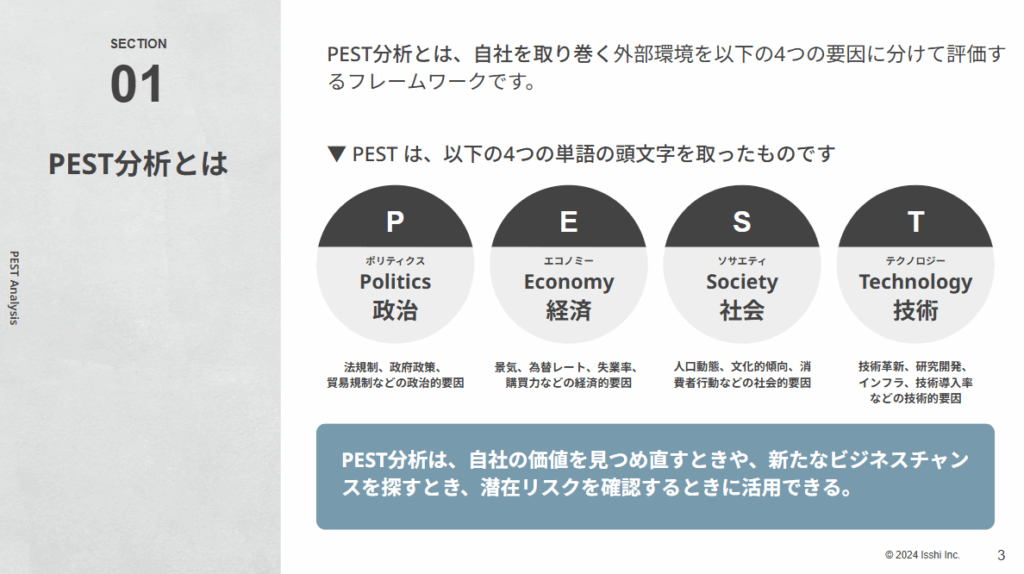

経営戦略を策定する際には、ボストンコンサルティンググループ(BCG)のプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)やSWOT分析、PEST分析などのフレームワークがしばしば用いられます。

以下にて、代表的なアプローチをご紹介します。

| アプローチ | 内容 |

|---|---|

| SWOT分析 | 自社の強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)・機会(Opportunities)・脅威(Threats)を整理して戦略立案の方向性を導き出す手法。 |

| PEST分析 | 政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)要因を考慮し、企業を取り巻く外部環境を把握する。 |

| BCGマトリックス | 企業の複数事業を、市場成長率と市場占有率(シェア)から4つのカテゴリに分類し、投資配分の戦略を考える。 |

これらの分析を通じて、企業がリソースをどこに集中させるか、どの分野を縮小または撤退させるかといった意思決定を行うことが経営戦略の大きな役割です。

事業戦略と経営戦略の違い

ここでは両者を比べることで、企業運営の各レイヤーにどんな役割があるのかを明確にします。

スコープの違い

事業戦略はあくまで「個別の事業」に焦点を当て、細分化された市場や製品・サービス単位での目標設定を行います。

一方、経営戦略は「企業全体」を視野に入れ、どの事業を伸ばすか、どのように多角化するか、企業としての社会的意義をどこに置くかなど、より広範な決定を下します。

スコープの違いによって、関わるメンバーや必要となるデータの種類も大きく変わります。

事業戦略では各事業部門が主導的役割を果たす一方、経営戦略では経営陣や取締役会などトップマネジメントが大きく関与します。

目標設定の違い

事業戦略で設定される目標は、売上高や市場シェア、利益率など、比較的具体的で測定しやすい指標が中心です。

また、達成期間も1〜3年程度の中期スパンになることが多く、短期的なKPIを細かく管理するケースもあるでしょう。

それに対し、経営戦略は5年、10年といった長期的な視点で、企業の存続や発展を念頭に置きます。

時には社会貢献や持続可能性など、数値化が難しい側面も含めてゴールを設定するため、より抽象度が高い部分も伴います。

経営陣と事業部門の役割分担

事業戦略においては、具体的な市場調査や商品開発、マーケティング施策の立案・実行を担う事業部門が中心となります。

ここでの意思決定はスピードが重要であり、現場が柔軟に動ける体制が求められます。

一方、経営戦略は経営陣がトップダウンで示すことで、企業全体のリソース配分やブランド戦略など、広い視野での選択を可能にします。

経営陣が示した方向性を受けて、各事業部門は自分たちのビジネスをどう展開するかを考える流れが一般的です。

両者のシナジーとバランスの重要性

事業戦略と経営戦略は対立する概念ではなく、むしろ両者の整合性が企業の成長を左右します。

経営戦略で掲げたビジョンを各事業戦略に落とし込み、同時に現場の声や市場の動きをフィードバックとして経営戦略に反映させることで、企業全体が一体となって競争力を高められます。

経営戦略が曖昧だと、各事業がバラバラに動き、企業の方向性がぶれてしまいます。

一方、経営戦略だけが先行してしまい、現場の実情を無視すれば、実行段階でうまく機能しない可能性も。

両者をうまく連動させるためのコミュニケーションや情報共有の仕組みが大切です。

経営戦略と事業戦略を策定・運用する流れ

ここでは、経営戦略と事業戦略をどのように連動させ、実務に活かすかを具体的に解説します。

経営戦略から事業戦略へのブレイクダウン

最初に企業全体の方向性を示す経営戦略を策定し、その後に各事業の戦略へとブレイクダウンしていきます。

企業が持つ資源(資本、人材、技術など)を最適に配分しながら、中長期で達成したいビジョンを具体化する流れです。

経営戦略をベースにして、各事業部門は自分たちに割り当てられたリソースや期間、期待される貢献度を踏まえ、どの市場をターゲットにどういったマーケティングを行うかなどを詳細に詰めていきます。

この段階で経営陣と事業部門が十分に意思疎通を図ることが重要です。

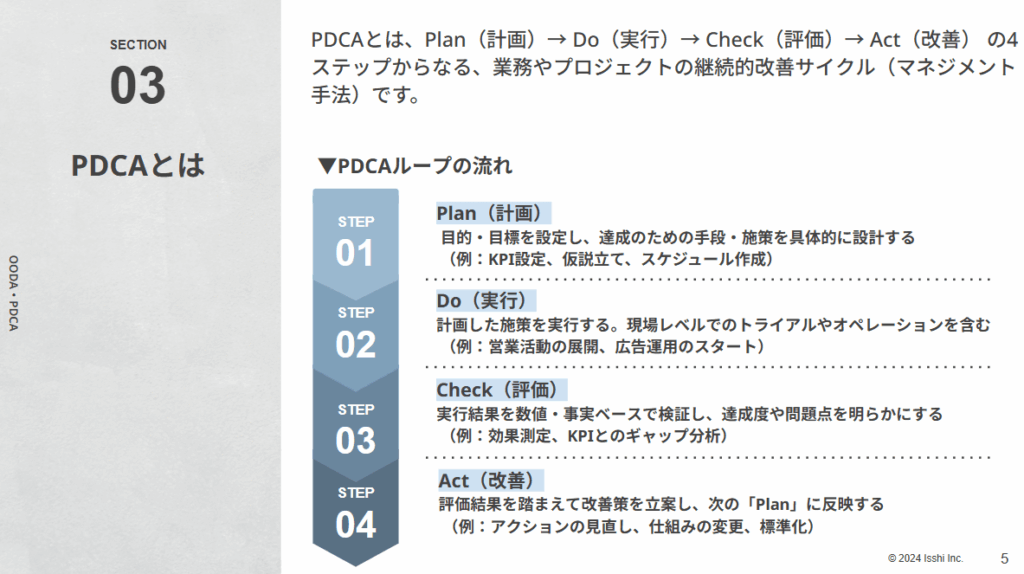

PDCAサイクルによる継続的な見直し

事業戦略と経営戦略は、一度決めたら終わりではありません。

市場環境や技術進歩、顧客ニーズは絶えず変化するため、定期的に検証し、見直しを行う必要があります。

PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を回しながら、達成度合いや課題を洗い出し、次のアクションに活かす仕組みを整えましょう。

とくに経営戦略レベルでは、数カ月や1年に一度だけではなく、必要に応じて短いスパンでのフォローや軌道修正が求められることも多々あります。

経営戦略の修正と事業戦略のフィードバック

事業戦略を実行する中で得られた成功や失敗、顧客の反応などは経営戦略にとって貴重なフィードバックになります。

新たな技術が普及し始めたり、競合他社が新市場に参入したりといった要因が発生した場合も、経営戦略の方向性に影響を与えるでしょう。

このように、現場からの情報を迅速に吸い上げ、必要に応じて経営戦略を修正し、それに合わせて事業戦略を再度策定し直すという循環が、企業の持続的な成長を支えます。

事業戦略と経営戦略の成功ポイント

ここでは、両者を円滑に機能させるための具体的なポイントを紹介します。

ビジョンの共有とコミュニケーション

経営陣が示す大きなビジョンと、現場が担う事業戦略を結びつけるためには、組織全体で共通言語をもつことが欠かせません。

例えば、重要な会議には事業責任者だけでなく経営陣が定期的に参加し、方向性と現場の課題を共有する文化をつくるなどが挙げられます。

明確なビジョンがない状態では、事業戦略は場当たり的になりがちです。逆にビジョンを掲げるだけで、現場の動きが伴わなければ成果は出ません。

どちらか一方に偏らず、お互いの情報を適宜やり取りするコミュニケーションの仕組みが成功の鍵です。

KPIの設定とモニタリング

事業戦略と経営戦略を連動させるためには、KPI(重要業績評価指標)の設定とモニタリングが有効です。

例えば、経営戦略で掲げる「海外売上比率の拡大」というゴールを達成するために、事業戦略では「海外パートナーシップ数の増加」や「輸出先国数の拡大」といった具体的な指標を設定する、という具合です。

これにより、企業全体の方向性と個別事業の取り組みを数値で関連付けられ、進捗状況が把握しやすくなります。

定期的にKPIをレビューすることで、目標未達の要因分析や次のアクションプランの立案がスムーズに進むでしょう。

リスク管理と柔軟な戦略転換

市場の変化が激しい現代では、戦略の柔軟な変更が求められるシーンも増えています。

経営戦略では大局的なリスクを想定し、必要に応じて予算や人材を再配分する判断が求められます。

事業戦略でも、顧客ニーズや競合状況の変化を敏感に察知し、新商品開発や販促方法などを機動的に変更する必要があるでしょう。

ただし、あまりに頻繁に方向転換をしてしまうと、組織の混乱を招く可能性もあります。

リスク管理には客観的なデータや市場分析が欠かせず、経営陣と現場が連携して状況を評価し、必要最小限の変更で最大の成果を狙うバランス感覚が大切です。

公的機関の情報活用

事業戦略や経営戦略を策定する際には、マーケットリサーチや統計データなど客観的な情報が欠かせません。

とくに公的機関の情報は信頼性が高く、市場規模や経済動向、人材動向などを把握するうえで役立ちます。

例えば、中小企業庁の公表している「中小企業白書」には、各業界の最新トレンドや中小企業の経営課題などに関する詳細な調査結果がまとめられています。

こうしたデータを参考にすることで、戦略策定の精度が高まり、リスク想定や成長市場の見極めもより的確に行えるでしょう。

事業戦略と経営戦略の違いに関してよくある質問

ここでは、実際に多くの企業担当者が抱く疑問に対して、分かりやすく解説します。

中小企業においても両者を分けて考える必要はありますか?

中小企業の場合、人材や予算などリソースに限りがあるため、経営戦略と事業戦略を明確に区別せずに進めるケースも少なくありません。

しかし、たとえ小規模であっても企業全体の方向性と具体的な事業施策を混同してしまうと、目標があいまいになりがちです。

「短期的にどのような売上目標を達成すべきか」といった事業レベルの数値目標と、「企業として社会のどんな課題を解決したいか」「将来的にどんな組織を目指すか」といった理念や長期ビジョンは別物です。

両者を分けて考えることで、日々の具体的な行動計画に一貫性を持たせやすくなります。

経営戦略と事業戦略の担当部署はどこが担うべきですか?

一般的には、経営戦略は代表取締役や役員、経営企画部など経営トップやそれをサポートする部門が主導します。

一方の事業戦略は、各事業部やプロダクトチームの責任者が中心となり、市場分析や顧客ニーズの把握を行いながら策定するケースが多いです。

ただし、明確な部署の呼称や分担は企業ごとに異なります。

小規模な企業やスタートアップでは、経営トップと事業責任者が同じ人物の場合もあるでしょう。

大切なのは、組織の規模や構造に合った形で役割分担を行い、経営戦略と事業戦略の整合性を保つ仕組みを設けることです。

戦略をうまく連動させるための社内コミュニケーション方法は?

まずは、経営戦略のビジョンや方針を分かりやすく可視化し、組織内で共有する仕組みづくりが重要です。

経営会議や全社会議だけでなく、社内ポータルサイトやSNSツールなどを活用して情報を発信することで、各事業部やスタッフがいつでも確認できる環境を整えましょう。

同時に、事業部門からの提案や現場での課題を吸い上げるルートを明確にすることも欠かせません。

定期的なミーティングやワークショップの開催、従業員との個別面談など、現場の声を吸い上げる仕組みがあれば、経営戦略に柔軟にフィードバックを反映させられます。

双方向のコミュニケーションを通じて、経営戦略と事業戦略の間にギャップが生じるのを防ぎましょう。

事業戦略と経営戦略の違いについてまとめ

事業戦略と経営戦略は、企業の方向性を示すうえで欠かせない重要な要素です。

経営戦略が企業全体のビジョンや資源配分を定める「大きな枠組み」だとすれば、事業戦略はその枠組みを受け、各事業がどのように収益を上げ競争力を高めるかを具体的に示す「実行プラン」にあたります。

両者の違いを正しく理解し、シナジーを生む形で連動させることで、組織全体の生産性や市場での存在感を大きく向上させることが可能です。

特に経営戦略を定期的に見直し、その結果を事業戦略に落とし込むプロセスを繰り返すことで、変化の激しいビジネス環境の中でも柔軟に対応できる体制が整えられます。

もし自社の方向性が不透明だったり、現場とトップマネジメントの意思疎通がうまくいっていないと感じたりするのであれば、まずは経営戦略と事業戦略を整理し直すことがおすすめです。

自社の強みと市場環境を客観的に見極め、それを全社レベルの戦略と連動させることで、企業価値の向上と持続的成長を実現する第一歩を踏み出しましょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

こちらの記事もおすすめ

事業戦略とは|本質的な考え方と具体例の紹介