事業戦略の全体像とは?策定方法やフレームワークを紹介!

事業の成長や安定を目指すうえで、どんな方向性をとるべきか迷う方は多いのではないでしょうか。

時代の変化が激しい今こそ、自社の強みを見極め、継続的に成果を出すための指針が必要です。

本記事では、事業戦略の全体像や策定方法、各種フレームワーク、さらに実行・運用時のポイントまで解説します。

自社の持続的な成長を狙う方は、ぜひ参考にしてみてください。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

事業戦略とは?

事業戦略とは、企業が市場で競争力を高め、持続的な成長を目指すための勝ち筋です。

事業戦略の全体像

事業戦略をより具体化するには、以下の要素を明確にしながら構築していくことが重要です。

①ミッション・ビジョン

まずは企業の存在意義や目指す将来像を示すミッションとビジョンが欠かせません。ミッションは「なぜこの事業を行うのか」という根底にある目的であり、ビジョンは「どのような理想像を実現したいのか」を描いたものです。

これらが社内外にしっかり伝わっていれば、共感やモチベーションにつながり、人材の確保やブランドイメージの向上に寄与します。

例えば、「世界中の人々に豊かな暮らしを届ける」というミッションがあれば、その実現のためにどのような事業を展開すべきかを常に考える指針になります。

②ターゲット市場の設定

ターゲット市場を誤ると、いくら素晴らしい製品やサービスを開発しても成果につながりにくくなります。

事業戦略の段階で「どの顧客層を狙うのか」「どの地域の市場を重点的に攻めるのか」を決めることは非常に重要です。これにより、マーケティング施策や製品開発の方向性を定めやすくなり、無駄なコストも削減できます。

特に競合が多い業界では、ターゲットを絞り込むことで差別化を図るきっかけにもなります。

③強み・差別化要因

競合企業と同じことをしていては、価格競争に巻き込まれたり、ブランド力を築くのが難しくなったりする場合があります。

自社独自の強みや差別化要因を明確にし、それを活かした価値提供を行うことが事業戦略では重要です。

例えば、技術力やアフターサービス、特定分野の専門知識、顧客との信頼関係などが挙げられます。これらを活かしてどう事業展開を行うかが戦略の鍵になります。

④収益モデル

どのように収益を得るのかを明確にすることは、事業の継続性を保つうえで必須です。サブスクリプションモデル、単発購入モデル、広告収入モデルなど、収益モデルが変われば必要な投資やマーケティング手法も変わります。

複数の収益源を組み合わせることでリスク分散を図る企業も増えていますが、何より自社のリソースや顧客ニーズに合った収益モデルを選択することが大切です。

⑤リソース(ヒト・モノ・カネ・情報)

どれだけ優れた戦略があっても、実行するリソースが不足していれば成果を出せません。

ヒトの面では専門人材やチーム構成、モノの面では機械設備やITインフラ、カネの面では予算規模や資金調達方法、情報の面では市場データや顧客インサイトの蓄積などが考えられます。

これらのリソースをどう確保・活用するかを考慮したうえで、実現可能な戦略を立案することが求められます。

どんな戦略も、現実のリソースと照らし合わせて最適化することで初めて実行力が生まれます。

もし自社の人材・資金・情報の整理や優先度付けに悩んでいるなら、知足の個別相談で専門家に壁打ちしながら整理してみると、実行可能な戦略へと落とし込めます。

事業戦略策定の5つのプロセス

ここからは、具体的にどのような手順を踏んで戦略を策定すればよいのかを見ていきましょう。

内部・外部環境の分析

事業戦略を立てる際は、まず自社が置かれた状況を正しく理解することから始めます。内部環境では社内資源や組織構造、経営者の考え方、財務状態、強みと弱みなどを洗い出します。

外部環境では市場規模や競合状況、顧客の動向、政治・経済などの影響を幅広く把握する必要があります。

この段階で具体的に何を調べるべきか明確にするために、後述するフレームワークを活用すると効率が高まります。

目標設定と戦略立案

環境分析の結果を踏まえ、企業としてどのような目標を設定するかが次のステップです。

例えば、「3年後に売上高を50%増加させる」という定量目標と同時に、「製品のブランド力を高める」「新規事業を軌道に乗せる」といった定性目標も考慮します。

目標が定まれば、その達成に向けた戦略としてターゲット顧客の選定、商品・サービスの改良、プロモーション施策などを具体化していきます。

ここで、企業が持つリソースや強みをどのように活かせるかがカギとなります。

アクションプランの策定

戦略を実行に移すためには、具体的な行動指針をまとめたアクションプランが必要です。

例えば、「新規顧客を獲得するためのキャンペーンを実施し、SNS広告を出稿する」「既存顧客へのアップセル施策として会員限定サービスを追加する」など、担当部署やスケジュール、期待される成果を明文化します。

アクションプランを共有することで、社内全体が具体的な行動に移りやすくなり、責任分担も明確化できます。

進捗管理とKPI設定

アクションプランを策定したら、それが適切に機能しているかを定量・定性両面で確認する体制づくりが不可欠です。

KPI(重要業績評価指標)を設定して、進捗や成果を定期的にモニタリングします。例えば「新規顧客数」「リピート率」「売上高」などが代表的なKPIとなります。

必要に応じてKPIの見直しや追加を行い、現場の声も吸い上げながら効果的な管理体制を整えましょう。

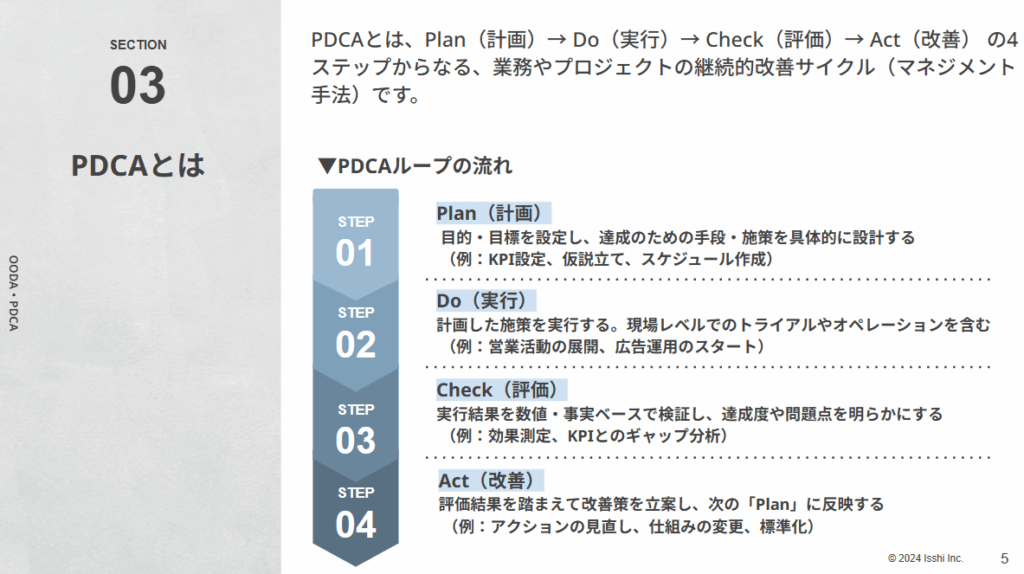

PDCAサイクルの運用

戦略策定は一度決めたら終わりではなく、常に市場や競合の動きに合わせて修正が必要です。

そのためにはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のPDCAサイクルを定期的に回す体制を整えることが重要です。

特にCheck段階での評価が不十分だと、誤った方向でActに進んでしまい、リソースを無駄にするリスクがあります。

小さなPDCAをこまめに回すことで、柔軟かつ継続的に戦略をブラッシュアップすることが可能です。

事業戦略策定でよく使われる5つのフレームワーク

戦略策定の際に、考えるべき視点を整理するためのフレームワークがあります。ここでは代表的なものを紹介します。

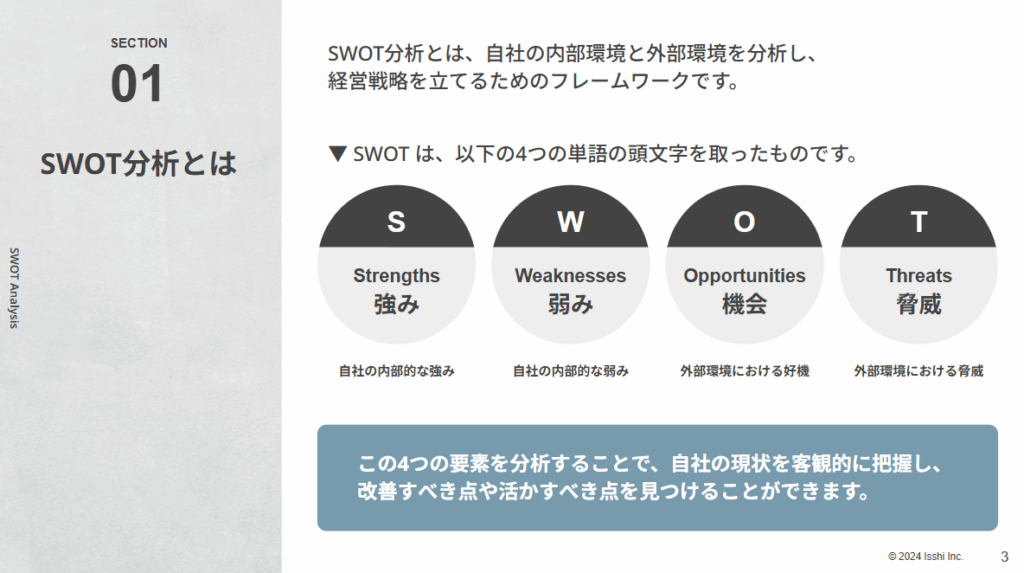

SWOT分析

内部環境の強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)、外部環境の機会(Opportunities)・脅威(Threats)を整理することで、自社が取るべき戦略を見極めやすくなります。

例えば、強みと機会を掛け合わせて新事業を創出したり、弱みを脅威と照らし合わせて改善策を講じたりと、具体的なアクションが明確になります。

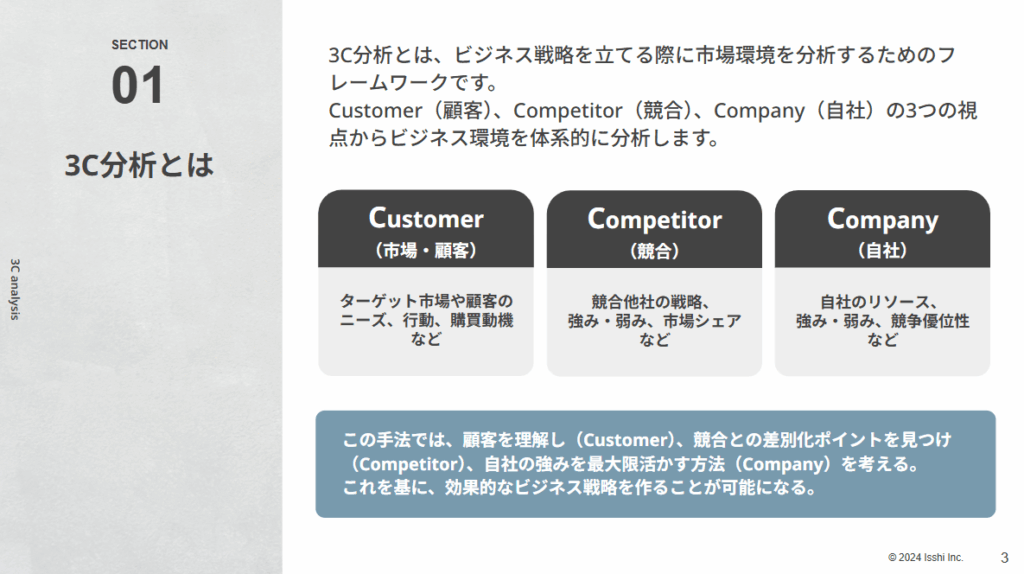

3C分析

Customer(市場・顧客)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つの視点で分析する手法です。

ターゲット顧客が求める価値は何か、自社の強みは何か、競合はどんな施策を行っているかを総合的に把握することで、自社がどこで勝負すべきかを導き出します。

特に市場規模や市場トレンド、競合他社のシェアなどを正確に捉えることがポイントです。

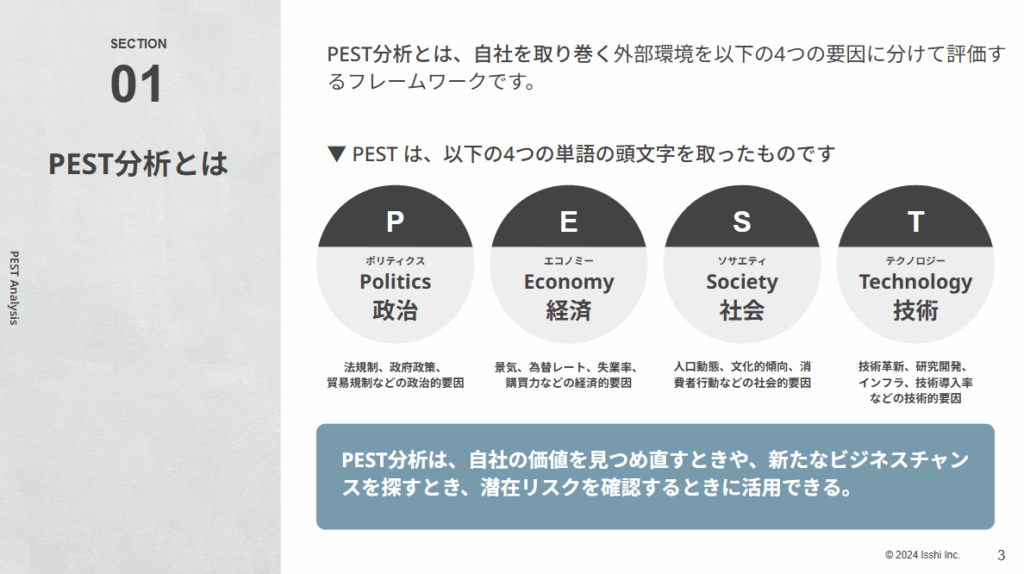

PEST分析

Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)というマクロ環境の観点から、自社に影響を与える要因を探る方法です。

政治情勢の変化や景気動向、社会的な価値観の変遷、新技術の登場など、企業がコントロールできない外部要因を把握することでリスクやチャンスを見極めやすくなります。

新規事業の拡大や海外進出を検討する際にも有効です。

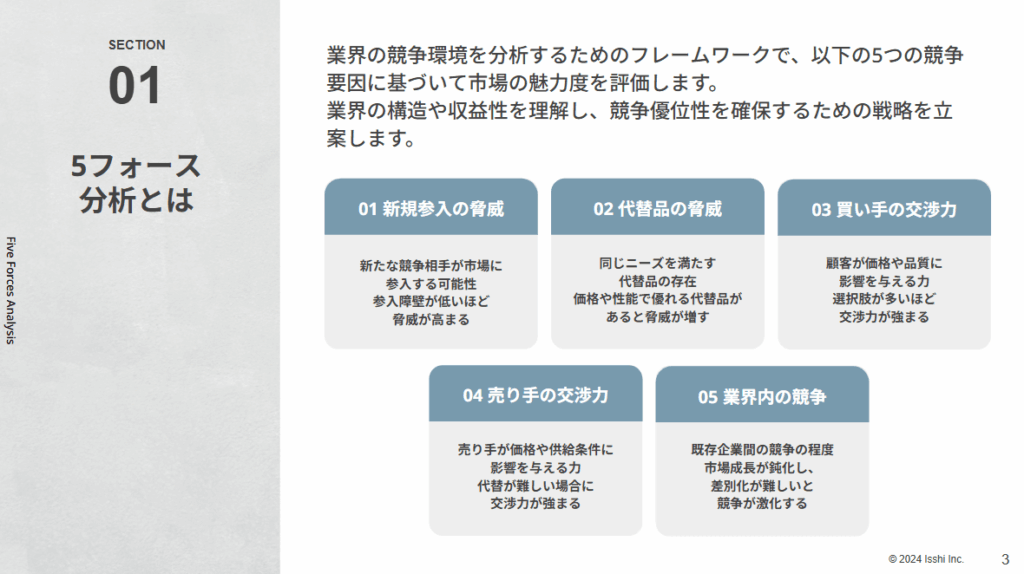

ファイブフォース分析

業界内での競争の激しさを5つの要因から評価するフレームワークです。

「既存競合の強度」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」を分析し、業界の収益性や自社が取れる立ち位置を確認します。

競争が激しい業界ではいかに価格競争に巻き込まれず独自価値を提供できるかが鍵になります。

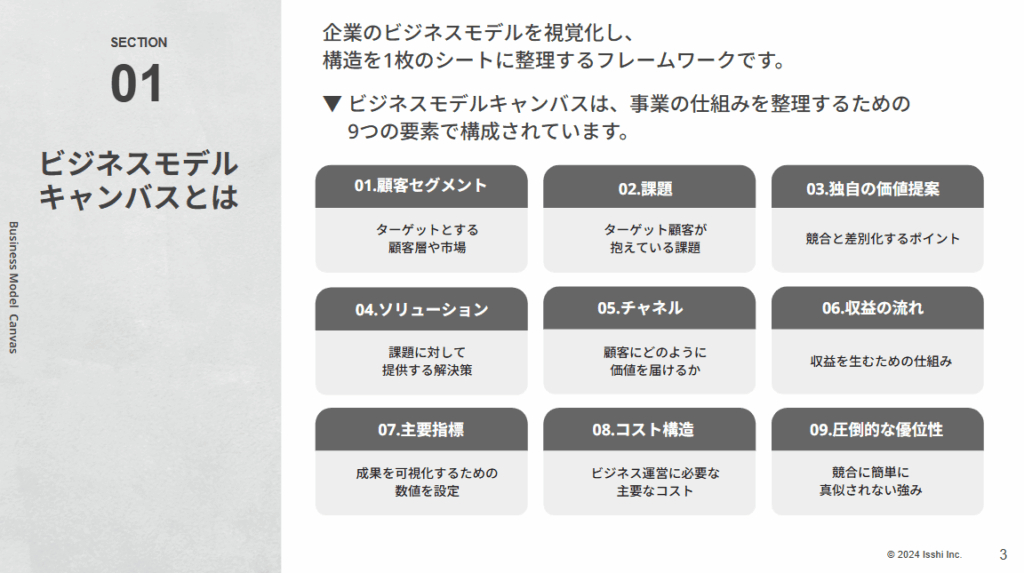

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルを9つの要素(顧客セグメント、価値提案、チャネル、顧客との関係、収益の流れ、主要リソース、主要活動、パートナー、コスト構造)に分解して可視化するフレームワークです。

全体像を一枚のキャンバスにまとめられるため、新たなアイデアや抜け漏れを発見しやすくなります。部門間のコミュニケーションやアイデアの共有にも活用されやすいのが特徴です。

事業戦略の全体像理解に役立つ成功事例

実際の企業がどのように事業戦略を立てて成果を出しているのかを知ると、具体的なイメージをつかみやすくなります。

大手企業のケーススタディ

大企業では多角的に事業を展開しているため、各事業ごとに異なる戦略を用いているケースが多々あります。

例えば、あるメーカーが、新規事業としてサブスクリプション型のサービスを開始し、付加価値の高い定期メンテナンスと連動させることで収益モデルを変革した例が挙げられます。

また海外拠点を設置し、現地パートナーとの協業によりリスクを分散させつつ、グローバルブランドとしての認知度を高める戦略をとった企業もあります。

大手企業は資金力や人材リソースが豊富な分、大胆な投資が可能であり、それを活かして市場をリードするケースが多いです。

中小企業・ベンチャー企業のケーススタディ

中小企業やベンチャー企業では、大企業ほど潤沢なリソースを持たない分、特定の市場ニーズに対して迅速に対応し、差別化を図ることが重要です。

例えば、地域密着型のサービスを展開し、大手にはないきめ細やかさで顧客満足度を高める戦略をとる企業があります。

また急成長を目指すベンチャー企業は、IT技術を活用したオンラインプラットフォームの構築や、新しいビジネスモデルを短期間で実証実験し、成功パターンをいち早く確立するなど、スピード感を武器にしています。

中小企業庁も公式サイトで事例を紹介しており、中小企業に特有の課題とそれに対する解決策を参考にできるので、ぜひチェックしてみてください。

成功事例から学ぶ共通点

大手・中小を問わず、成功している企業にはいくつかの共通点があります。

まず明確なミッション・ビジョンがあり、社内の意識が統一されている点。次に、顧客に本当に求められる価値を提供するために、ターゲット市場を正確に見極めている点。

そして、フレームワークを活用して定期的に戦略を見直し、環境変化に合わせた柔軟な対応をとっている点です。これらを意識して自社の戦略を設計・運用すれば、高い確率で成果を出しやすくなるでしょう。

事業戦略を実行・運用する際のポイント

戦略を立てるだけでなく、実際に社内外で機能させるにはどのような工夫が必要なのでしょうか。

組織体制の整備と人材育成

事業戦略を実行するには、担当部署やプロジェクトチームの体制が整っていることが欠かせません。

権限と責任を明確にし、必要なスキルを持つ人材を配置するだけでなく、継続的な教育・研修を行うことで社員の成長を促します。

特に新規事業など未知の領域に挑戦する場合は、リスクを許容できる風土づくりも大切です。人事評価制度と連携させることで、社員が主体的に動きやすい環境を作ることができます。

マーケティング戦略との連動

事業戦略とマーケティング戦略は切り離して考えられません。どのような製品・サービスを提供し、どのチャネルで顧客に届けるのかが明確になって初めて、具体的なマーケティング施策(広告・キャンペーン・SNS活用など)が効果を発揮します。

逆に、マーケティングの知見を事業戦略にフィードバックし、ターゲット顧客や競合状況を戦略レベルで再定義することも重要です。

両者が連動すればするほど、市場とのミスマッチを防ぎながら事業を拡大できます。

リーダーシップと社内浸透

リーダーが戦略の重要性を理解し、明確なビジョンをもって社内に発信することで、組織全体が同じ方向に進みやすくなります。

戦略の意図や目標を社員が共有し、自分の役割を認識できれば、日常業務のなかでも主体的に行動するきっかけが増えます。

定期的にミーティングや社内広報を通じて進捗を共有し、成功事例や失敗事例をオープンに共有することで、学習効果とモチベーション向上が期待できます。

リスクマネジメントと柔軟な修正

事業戦略がうまく機能していれば、売上拡大やブランド力の向上が見込めます。しかし、計画通りにいかないリスクも考慮しておく必要があります。

新規技術の台頭や規制緩和・強化、競合他社の急激な台頭など、さまざまな要因が戦略に影響を与えます。

あらかじめリスクシナリオと対策案を用意しておけば、いざというときに即座に対応できるでしょう。

常に環境変化をウォッチし、必要に応じて事業計画や施策を柔軟に修正する姿勢が、長期的な成功につながります。

事業戦略の全体像に関してよくある質問

ここでは、多くの企業が疑問に思うポイントについてまとめます。

経営戦略と事業戦略はどう違う?

経営戦略は企業全体の長期的な方向性やビジョンを示すものです。一方で、事業戦略は、経営戦略を実現するために特定の事業領域や製品ラインでどのように戦うかを具体化したものです。

どちらも重要ですが、まず経営戦略があり、それに沿った形で事業戦略を策定する流れが一般的です。

中長期の視点はどのくらい必要?

業種や企業規模により異なりますが、多くの場合3~5年程度の中期視点で考えることが多いです。

IT業界のように技術革新が激しい場合は、1年ごとに戦略を見直す企業も存在します。逆に製造業のように設備投資サイクルが長い場合は、10年スパンでの計画を考慮することもあります。

新規事業と既存事業で策定プロセスに違いは?

既存事業は市場や顧客がある程度把握できているため、過去の実績データを活用しやすいという特徴があります。

一方、新規事業は不確実性が高いため、市場調査や実証実験などリスクを段階的に小さくする工夫が必要です。

ただし両者に共通しているのは、環境分析→目標設定→実行→検証→改善という流れでPDCAを回すことです。

事業戦略を社内に浸透させるためのコツは?

ポイントは二つあります。第一に、全社員が「なぜこの戦略が必要なのか」を理解できるよう、リーダーが分かりやすく説明し、定期的に進捗を共有すること。

第二に、部門間の連携やコミュニケーションを促進する仕組みづくりです。事業戦略は全社的な取り組みであり、特定の部署だけも成果は出にくいものです。

組織横断で連携することが肝心です。

事業戦略の全体像まとめ

事業戦略は企業の方向性や全体像を定める重要な指針であり、マーケットの変化が激しい時代にこそ不可欠です。

適切なフレームワーク

を活用し、組織体制や人材育成、リーダーシップなどを総合的に考慮しながら継続的に改善していくことで、企業は強固が頑張ってな競争力を維持できます。

成功事例から学びつつ、自社ならではの強みやリソースを最大限に活用し、戦略を地道に実行していくことが、持続的な成長につながるカギとなるでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能