新規事業で使えるフレームワークまとめ!立ち上げ期や分析・成功事例まで徹底解説

「良いアイデアがあるのに形にできない」「資金は調達したが成長曲線が描けない」

そんな悩みを抱える起業家は多いのではないでしょうか。

本記事では、ビジネスの成長を導く“道しるべ”として、厳選したフレームワークを紹介します。

課題の発見からスケールに至るまでの流れを、ステップごとにわかりやすく解説していきます。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

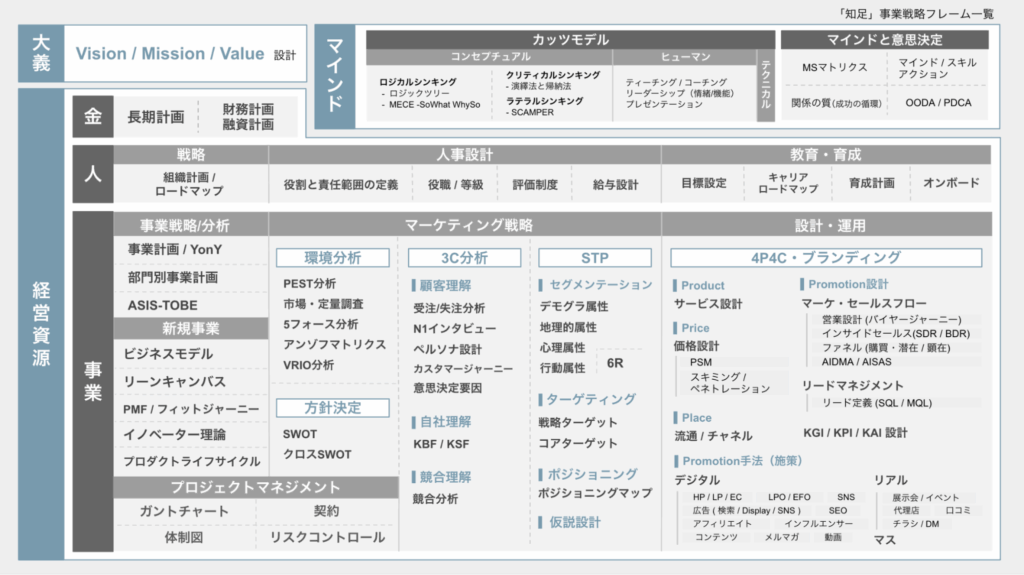

新規事業で使えるフレームワークとは?

新規事業を成功させるには、狙う市場や提供価値を正確に把握し、綿密な検証と最適化を繰り返すことが欠かせません。

ここでは、新規事業にフレームワークを導入するメリットを理解するために、まず「なぜ有効なのか」を見ていきます。

なぜ新規事業にフレームワークが有効なのか

フレームワークは、新しいアイデアをビジネスとして成立させるまでの道筋を整理し、的確に課題を抽出するためのガイドとなります。

特に、新規事業では前例が乏しいため、論点やステップを抜け漏れなく洗い出し、仮説と検証を繰り返すことが不可欠です。

フレームワークを活用すれば、作業の重複を防ぎながら早期に課題を発見できるため、無駄な投資を抑えつつ最大限の成果を目指せるようになります。

新規事業立ち上げ時に使える全体設計フレームワーク

新規事業を立ち上げるうえで全体設計を明確にすると、各工程に必要なリソースや期間、達成目標が見えやすくなります。

以下では、アイデアを実行に移しスケーリングまで進める流れと、それを8ステップに分解して把握する方法を紹介します。

アイデア着想からスケーリングまでの流れ

新規事業の大まかな流れは、アイデア発案→市場調査→試作品(MVP)→検証→改良→ローンチ→検証と改良の繰り返し→スケーリングという段階に分けられます。

これらのプロセスを俯瞰することで、どこでリスクが高まるか、どの段階で追加調査が必要かなどを整理でき、無駄のない成長戦略を描きやすくなります。

プロセスを8ステップで分解してみる

| ステップ | 目的 | 主要アウトプット |

|---|---|---|

| 1 課題発見 | 顧客の未充足ペイン特定 | ペインリスト |

| 2 仮説構築 | 提供価値仮説定義 | 問題解決シート |

| 3 市場検証 | 需要と規模の実測 | インタビュー記録 |

| 4 MVP開発 | 価値検証用最小機能 | プロトタイプ |

| 5 ユーザーテスト | 定性&定量で満足度計測 | NPSログ |

| 6 ピボット判断 | 撤退・継続・方向転換判断 | 次期ロードマップ |

| 7 スケール設計 | 組織・資金の拡大計画 | 事業計画書 |

| 8 拡大投資 | マーケ予算と採用加速 | シリーズ資金調達 |

これらを8ステップに分けることで、必要なタスクや検証事項が明確化します。

それぞれの段階で適切なフレームワークを適用すれば、狙いどころを逃さずに確実な成長を目指せます。

市場・競合分析のフレームワーク

新規事業を安定して伸ばすには、外部環境や競合の動向、さらに自社の強みを客観的に把握することが欠かせません。

ここでは、市場を多角的に分析するための主要なフレームワークを紹介します。

PEST分析で外部環境を把握

PESTはPolitics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字です。

政治・法律面の規制や税制、経済情勢や人口動態など、ビジネスの外部要因を大きな視点から洗い出します。

これにより、不況や法改正などのマクロなリスクを事前に察知し、事業計画に組み込むことができます。

5フォース分析で競争構造を理解

5フォース分析は、業界における競争の激しさや参入障壁を把握するための手法です。

新規参入の脅威、既存競合との敵対関係、代替品の存在、買い手と売り手の交渉力という5つの要因を整理します。

これによって、ビジネスが置かれる競争環境を客観的に評価し、優位を築く戦略を検討しやすくなります。

3C分析で自社の立ち位置を明確化

3C分析の3要素は、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)です。

市場と競合を正確に把握しつつ、自社が提供する価値や強みを照らし合わせることで、事業領域での差別化ポイントが見えてきます。

明確なポジショニングは、後のマーケティング戦略や開発方針に大きく影響します。

顧客理解のためのフレームワーク

実際に使ってもらえるサービスや製品を開発するには、顧客の声と行動を深く知ることが重要です。

ここでは、顧客理解を深めるためのフレームワークをご紹介します。

N1インタビューと定性調査

N1インタビューは、特定のターゲット顧客1名に対して徹底的に深掘りをする聞き取り調査です。

少数から始めることで、表面的な回答だけでなく「本当のニーズ」や「潜在的な課題」を引き出しやすくなります。

定量調査では把握できない細かなインサイトを得られるため、新規事業のコンセプト設計に役立つアプローチです。

ペルソナとカスタマージャーニー

顧客の特徴を具体的に描く「ペルソナ」は、開発チームが共通のイメージを持ちやすいのが利点です。

ペルソナを軸に「カスタマージャーニー」を作成すると、認知から購入、利用、ファン化といった顧客の行動プロセスを可視化できます。

どの時点で課題が生じるかを明確にすることで、開発やマーケティングの優先度を正しく判断できます。

アイデア創出に役立つフレームワーク

新しいアイデアを生み出すのは容易ではありませんが、創造性を刺激するフレームワークを活用すれば、新たな発想につながりやすくなります。

ここでは、多角的なアプローチを可能にする代表的な手法を紹介します。

SCAMPER法で発想を拡張する

| 視点(英語) | 視点(日本語) | 説明 |

|---|---|---|

| Substitute | 代替 | 他の素材・人・手段などに置き換える |

| Combine | 結合 | 複数のアイデアや機能、要素を組み合わせてみる |

| Adapt | 適応 | 他の分野や状況で使われているものを自分の製品に応用する |

| Modify | 変更 | 形や機能、色、大きさなどを変えてみる |

| Put to other use | 転用 | 本来の使い方とは異なる方法で使ってみる |

| Eliminate | 削除 | 不要な部分・機能・工程などを取り除いてシンプルにする |

| Reverse | 逆転 | 順番・役割・立場・流れなどを逆にしてみる |

SCAMPERはSubstitute(代替)、Combine(結合)、Adapt(適応)、Modify(変更)、Puttootheruses(転用)、Eliminate(排除)、Reverse/Rearrange(逆転/再配置)の7要素から構成されます。

既存のアイデアを別の視点で再解釈し、新しいアイデアに発展させるのに適したフレームワークです。

マンダラートとマインドマップの活用法

マンダラートは、中心にテーマを置き、周囲に関連するキーワードを配置してアイデアを拡張していく思考法です。

細分化と関連付けを同時に行えるため、幅広いアプローチが可能になります。

マインドマップは構造をツリー状に整理する点が特徴で、アイデア同士の関係性を把握しやすいのがメリットです。

ビジネスモデルを可視化するフレームワーク

新規事業を安定的に収益化するには、顧客価値と収益源を一体で設計する必要があります。

ここからは、ビジネスモデルをわかりやすく可視化できるフレームワークを確認していきましょう。

ビジネスモデルキャンバス(BMC)

ビジネスモデルキャンバスは、顧客セグメント、価値提案、チャネル、顧客との関係、収益の流れ、主要活動、主要リソース、主要パートナー、コスト構造の9つの要素を一枚のシートに整理するフレームワークです。

視覚的に把握できるため、チームの共通認識を高めながら事業全体を見通すことができます。

リーンキャンバスとの違いと選び方

リーンキャンバスはBMCをスタートアップ向けに簡略化し、より迅速な検証を重視した構成です。

問題やソリューション、独自の価値提案に重点を置くので、不確実性が高い段階で仮説検証を繰り返す新規事業に特に向いています。

一方でBMCは既存事業との相乗効果やパートナーシップを考える場合に分かりやすい形式です。

事業のフェーズや目的に合わせて使い分けると良いでしょう。

仮説検証とMVP開発のためのフレームワーク

仮説を立てるだけではなく、実際にプロトタイプを作り、検証を重ねることが新規事業成功のカギとなります。

ここでは、効率的な開発サイクルを実現するためのフレームワークをご紹介します。

デザイン思考とリーン開発の違い

デザイン思考は利用者体験を深く理解し、問題解決に適したアイデアを練り上げるプロセスを重視します。

一方、リーン開発はできるだけ無駄を省き、小さな実験を繰り返しながら市場の反応を計測するアプローチです。

両者を組み合わせることで、顧客視点を保ちつつ迅速に検証を行い、プロダクトを改善していくことが可能になります。

Build→Measure→Learnの循環

リーンスタートアップの中核を成すのが「Build→Measure→Learn」のサイクルです。

まずはMVPを開発し、ユーザーから得られる定量・定性データをもとに検証を行います。

その学習結果をプロダクトやマーケティング施策に反映し、再びプロトタイプを構築しては測定し、学習する。

この迅速な循環が、新規事業のリスクを最小化し、最大の成長機会を見出す鍵となります。

財務計画に使えるフレームワーク

アイデアや市場調査だけでなく、投資リスクや収益性を見極める財務計画も新規事業では重要です。

ここでは、投資評価や損益計画を立てるための基本的なフレームワークを紹介します。

NPVやDCFなど投資評価の基礎

NPV(正味現在価値)やDCF(割引キャッシュフロー)分析は、将来生み出されるキャッシュフローを割引率で調整し、現在の価値に換算して投資の妥当性を評価する手法です。

特に新規事業では初期投資や運転資金が大きくなることが多く、将来の収益見込みを適切に算定しておくことが不可欠となります。

新規事業における損益計画の考え方

新規事業は、立ち上げ初期に大きな赤字が出る可能性がある一方、見込み通りに成長すれば大きな利益を生み出すことが期待できます。

そのため、初期費用や運転資金をどの程度確保すべきかをシミュレーションし、損益分岐点を把握しておくことが重要です。

最初の数年は赤字でも後に黒字転換できるか、現実的な数値で検証しましょう。

組織戦略と内部リソース管理

新規事業を伸ばすためには、アイデアや市場調査だけでなく、社内のリソースや組織体制を整備することも欠かせません。

ここでは、内部リソースや役割分担を最適化するフレームワークを解説します。

VRIO分析による強みの見極め

VRIOはValue(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織的活用)の略称です。

自社にしかないリソースやノウハウをどう生かせるかを客観的に評価し、競合優位を築くための戦略を具体化します。

新規事業の成否を左右するコア・コンピタンスを明確にする上でも有用です。

RACIマトリクスで役割分担を明確化

RACIはResponsibility(実行責任)、Accountability(説明責任)、Consulted(相談先)、Informed(報告先)の頭文字です。

各タスクにこれらの役割を割り当てることで、業務の重複や責任の所在不明を防ぎ、プロジェクトをスムーズに進行できます。

小規模な新規事業ほどメンバーが兼任しがちなため、明確な分担が成長を加速させるポイントです。

リスクマネジメントのためのフレームワーク

新規事業では不確実性が高いため、事前にリスクを洗い出して対策を講じておくことが重要です。

ここでは、リスクを可視化し優先度を判断するためのフレームワークを取り上げます。

SWOT分析とクロスSWOT

SWOT分析は内部要因のStrength(強み)、Weakness(弱み)、外部要因のOpportunity(機会)、Threat(脅威)を整理する手法です。

クロスSWOTではこれらを組み合わせ、強みを活かして機会をどう活用するか、弱みと脅威への対策はどうするかなどを具体化します。

対策を検討する上でも、シンプルかつ強力なフレームワークです。

リスクマトリクスで不確実性を可視化

リスクマトリクスは、縦軸にリスクの影響度、横軸にリスクの発生確率を設定して分類する方法です。

インパクトが大きく発生確率も高いリスクから重点的に対処できるため、リソースの有限な新規事業で効率的に備えを整えることが可能になります。

KPIと効果測定フレームワーク

新規事業を軌道に乗せるには、目標を数値化し、定期的に効果測定を行う仕組みが不可欠です。

ここでは、KPI設定と成長指標を管理するための代表的なフレームワークを紹介します。

OKRを使って目標を設定する

OKRとは、Objectives and KeyResultsの略称で、「定性的な目標(Objective)」と「定量的な成果指標(KeyResults)」を明確に結びつける手法です。

大きな目標を掲げつつ、その達成度を測る具体的な指標を設定することで、チーム全体が同じ方向に進みやすくなります。

新規事業においてもアジリティを保ちつつ、目標達成度を正しく追跡するのに便利です。

PirateMetrics(AARRR)で成長分析

PirateMetricsは、Acquisition(獲得)、Activation(初回利用)、Retention(継続利用)、Revenue(収益)、Referral(紹介)の5段階を指します。

どのステージで顧客が離脱しているのかを数値から把握することで、成長を阻害している要因を特定し、最適な改善策を打てるようになります。

新規事業のフレームワークに関してよくある質問

新規事業の具体的な進め方やフレームワークの選び方で迷う方は多いでしょう。

ここでは、実務でよく生じる疑問に対してポイントを整理してお答えします。

新規事業の立ち上げには何から始めればいい?

まずは、自社が解決できる課題の抽出と市場調査が重要です。

自社の強みと社会的ニーズをすり合わせることで、可能性のある新規事業テーマを明確化します。

その後、MVPを用いたテストや顧客インタビューなどを並行して進めると、効率的に仮説を検証できます。

ビジネスモデルキャンバスとリーンキャンバスの違いは?

ビジネスモデルキャンバスは、より包括的に事業全体を俯瞰するためのフレームワークです。

一方、リーンキャンバスは新規事業向けに簡素化されており、問題やユニークバリューを重視した構成になっています。

検証を高速に回すフェーズではリーンキャンバス、既存事業と連携させるフェーズではビジネスモデルキャンバスが向いています。

どの段階でどのフレームワークを使うべきか?

事業構想初期であればアイデアの創出フレームワークや市場分析ツール、立ち上げ後半ではビジネスモデルキャンバスや財務計画ツールなど段階に合わせた選択が必要です。

例えばアイデア検証期にはSCAMPERやリーンキャンバス、拡大期にはOKRやPirateMetricsなどが適しています。

フレームワークは複数併用してもいいの?

必要に応じて複数併用することは有効です。

例えば、PEST分析と5フォース分析を組み合わせれば、市場のマクロ環境と競争環境の両面をカバーできます。

多角的な視点を得るために、ステージや目的に合わせた最適な組み合わせを検討しましょう。

まとめ|フレームワークを活用して新規事業を成功させよう!

新規事業を成功させるには、市場分析やアイデア創出から財務計画、組織運営に至るまであらゆる側面を体系的に整理することが重要です。

経済産業省の「スタートアップ企業支援施策」にもあるように、早期の段階で課題を洗い出し、適切な支援策を活用できるよう準備しておくことで成長の加速が期待できます。

ぜひ本記事で紹介した各種フレームワークを柔軟に組み合わせ、戦略的に新規事業を展開していきましょう。