顧客ニーズ分析の方法とは?顧客ニーズを把握する5ステップとフレームワーク活用術

自社の商品やサービスが本当に顧客の求めるものかどうかを見極めるのは容易ではありません。

もし顧客の要望を的確に把握できなければ、売上低迷やブランド力の損失など大きなダメージを被る可能性もあります。

そこで注目すべきなのが「顧客ニーズ分析」です。

本記事では顧客ニーズ分析の基礎知識から具体的なフレームワーク、成功事例や応用施策までを幅広く解説します。

読めば、顧客理解を深めるためのポイントと実践アイデアを獲得できるはずです。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

顧客ニーズ分析とは?

顧客ニーズ分析を正しく理解すれば、「商品を売る」のではなく「課題を解決し、価値を提供する」ためのアプローチがより明確になります。

ここでは、顧客ニーズ分析を学ぶメリットと、昨今多様化している顧客行動との関連性を整理していきましょう。

学ぶメリット

顧客ニーズ分析を習得するメリットは多岐にわたります。まず、顧客の実態を定量・定性の両面から把握することで、施策の精度が上がります。

例えば、新製品開発の際に、市場トレンドだけでなく具体的な顧客の声に基づいて商品設計を行えば、発売後の顧客満足度が高まりやすいでしょう。

また、顧客志向の企業文化が根付くと、組織全体が「顧客のためにどう価値を提供できるか」という視点で考え始めます。

結果的に部門間の連携が強化され、情報共有や迅速な意思決定が可能になります。

こうした社内変革は、売上向上やブランド価値の向上にも直結し、長期的な企業成長を支える大きな要因となります。

注目される背景(顧客行動の多様化)

近年、デジタルデバイスの普及やSNSの拡大に伴って、顧客の購買プロセスや情報収集手段は大きく様変わりしています。

店舗や広告だけでなく、オンラインの口コミ、YouTubeなどの動画、Instagramの写真投稿など、あらゆるチャネルで商品が検討される時代です。

このように接点が複雑化する中、従来の一方向的なコミュニケーション手法では顧客の本音を見落としやすく、ニーズとプロモーションがズレるリスクも高まります。

そのため、多様化する顧客行動を踏まえた綿密なニーズ分析が、改めて注目されるようになっています。

顧客ニーズ分析が重要な理由

顧客ニーズ分析を活用することで、企業は売上面だけでなく競合優位性やブランド力の向上など多面的なメリットを得られます。

ここでは、顧客ニーズ分析がもたらすビジネス効果と、差別化要因を生み出す仕組みを解説します。

得られるビジネス効果(売上・LTV向上)が大きい

顧客ニーズを理解する最も分かりやすいメリットは、売上向上です。

顧客が本当に望んでいる商品やサービスを提供できれば、購入確率が上がるためです。

さらに、すでに購入した顧客への継続的アプローチにも顧客ニーズ分析が役立ちます。

例えば、定期購買型サービスであれば、利用者がどの部分に価値を見出しているか、またはどこに不満を抱えているかを把握することで、解約率を下げられるでしょう。

これがひいてはLTV(顧客生涯価値)の向上につながります。

顧客をよく理解して適切なサポートや提案を行うことが、長期的な収益確保には不可欠です。

競合優位性を生むことに繋がる

製品の価格や基本性能だけでは、競合他社との差別化が難しくなっています。

顧客ニーズ分析を丁寧に行う企業は、顕在ニーズだけでなく潜在ニーズもくみ取って商品開発や施策設計ができるため、他社とは違う体験価値を提供できる可能性が高まります。

例えば、ユーザーの「面倒くさい」を徹底的に解決したUIデザインや、想定外の問題を解決する機能など、「その手があったか!」と感じさせるイノベーションは深い顧客理解から生まれることが多いです。

こうした独自性は価格競争から抜け出すための鍵となり、長期的なブランドロイヤルティを醸成する基礎となるでしょう。

顧客ニーズ分析の種類とは?

顧客ニーズには、はっきり意識されている「顕在ニーズ」と、顧客自身も明確に気づいていない「潜在ニーズ」があります。

両者をバランス良く分析することで、より的確な施策を打ち出しやすくなります。

顕在ニーズの抽出手法

顕在ニーズは、顧客が「こうしたい」「これが欲しい」と自覚している欲求や問題です。

アンケートやWebフォームからの問い合わせ内容、店舗での要望など、比較的情報が取りやすいのが特徴です。

顕在ニーズを抽出する際は、定量データを用いた分析が効果的です。

例えば、アンケートで「最も重要だと思う機能は何ですか?」と尋ねれば、回答から必要とされる具体的な機能やスペックが浮き彫りになります。

最初に顕在ニーズを正しく理解することで、目立った問題点や優先的に改善すべきポイントを素早く特定しやすいのが利点です。

潜在ニーズの深掘り手法

潜在ニーズは、顧客がまだ言語化できていなかったり、自覚していないものを指します。

これらを捉えるには、定量調査だけでなく、インタビューや観察など定性調査を組み合わせるのが有効です。

例えば、インタビューで「なぜその商品を手に取ったのか?」と深掘りを繰り返すうちに、実は別の要因(時間短縮や心理的満足)が重要であることが判明することがあります。

潜在ニーズを発見すると、新たな市場機会や商品の付加価値創造につながりやすいので、競合他社との差別化にも大いに役立つでしょう。

顧客ニーズ分析のフレームワーク5選

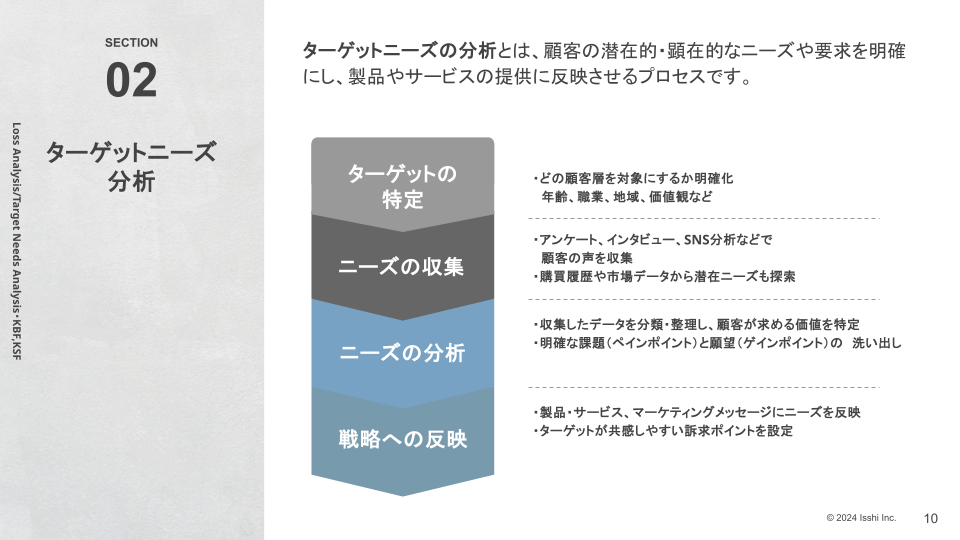

顧客ニーズ分析をシステマチックに進めるために、活用できる代表的なフレームワークを紹介します。

それぞれ特徴が異なるため、自社の状況や目的に合わせて組み合わせると効果的です。

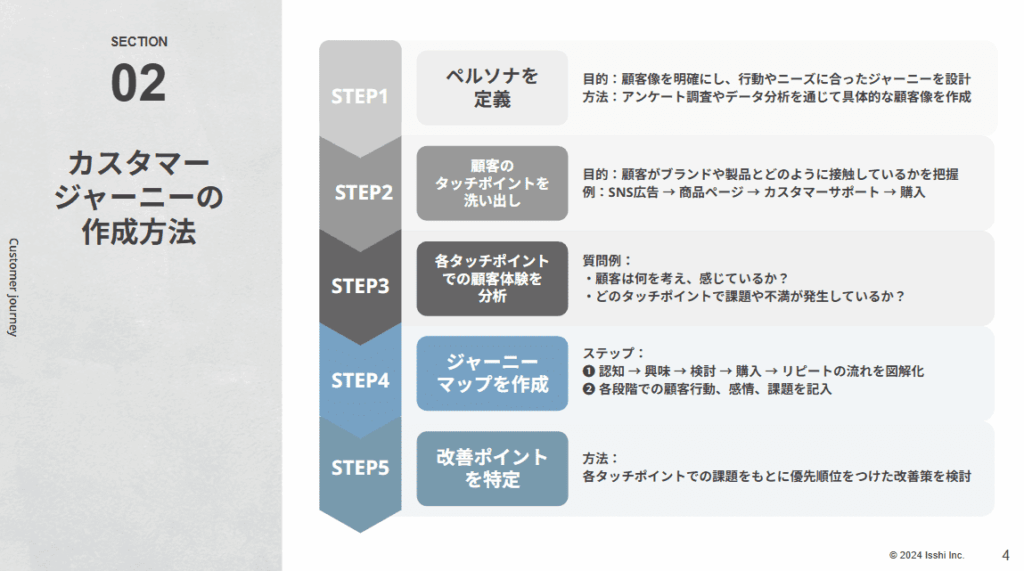

顧客ニーズ分析 × ペルソナ/カスタマージャーニー

ペルソナとは、商品・サービスを利用する典型的な顧客像を、年齢・性別・職業・趣味などの具体的な情報を交えて詳細に描いた架空の人物です。

ペルソナを設定することで、実在の誰かを意識しながら施策を設計しやすくなります。

さらにカスタマージャーニーを組み合わせることで、そのペルソナが商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入し、リピートするまでの「顧客体験の流れ」を視覚化できます。

各タッチポイントでの感情や疑問を洗い出し、その背景にあるニーズを探ることで、より綿密な顧客アプローチが可能になります。

顧客ニーズ分析 × 4C/5W1H

4C(Consumer Value, Cost, Convenience, Communication)は、マーケティングの4Pを顧客視点に置き換えたフレームワークです。

顧客にとっての価値(Value)は何か、購入や利用にかかるコスト(Cost)はどの程度か、購入や利用のしやすさ(Convenience)は十分か、顧客とのコミュニケーション(Communication)は適切か、こうした観点で整理すると、顧客ニーズをより具体的に理解できます。

また、5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)は問題や課題を多角的に分析する基本フレームです。

例えば、顧客が商品を使うシーン(When, Where)や理由(Why)を突き詰めて考えることで、潜在ニーズが見つかる場合もあります。

>>3C分析のやり方を徹底解説|基本から実践的な手順まで

シンプルなフレームワークなだけに、多様な場面で応用可能です。

顧客ニーズ分析 × ジョブ理論(JTBD)

ジョブ理論(Jobs To Be Done)では、「顧客が商品を買うのは特定の“ジョブ”を完遂させるため」という考え方を重視します。

例えば、「手軽に美味しい朝食を取りたい」というジョブをこなすために、インスタント食品やデリバリーサービスを「雇用」している、というイメージです。

この理論をベースに分析すると、機能面や価格以上に「なぜその商品を選んだのか」「どんな状況で使われているのか」という点が明確になりやすいです。

ジョブ理論は潜在ニーズを把握したり、新商品やサービスの差別化戦略を練る際に大きなヒントを与えてくれます。

顧客ニーズ分析のやり方5ステップ

顧客ニーズ分析を進める際には、まとまったプロセスを踏むことで漏れなく確実に作業を実施できます。

以下に示す5ステップは、多くの企業が導入している標準的な流れです。

ステップ1. 課題仮説の設定

最初に行うのは「何を明らかにしたいのか」という課題の定義と、仮説の設定です。

例えば、「若年層向け新商品の売上が期待値を下回る原因を探る」というように、具体的な仮説を立てましょう。

仮説がないままデータ収集を始めると、目的が曖昧になり時間とコストを無駄にする可能性があります。

この段階では仮説が間違っていても構いません。

重要なのは「分析の軸」となる仮説をもとに、どのデータを集めるかを整理し、後の段階で検証・修正できるようにすることです。

ステップ2. 情報収集(定量・定性調査)

仮説を立てたら、検証に必要な情報を収集します。

定量調査としてはアンケートや売上データ、Web 解析データなどを使い、具体的な数値や傾向を把握します。

一方、定性調査ではインタビューやユーザビリティテスト、SNSの投稿内容などから、顧客の生の声や行動を詳細に観察します。

情報収集のポイントは、複数の手法を組み合わせて視野を広げることです。

単一データだけでは「なぜそうなっているのか」という背景が見えにくい場合も多いため、可能な限り多角的に情報を集めましょう。

ステップ3. データ整理と可視化

集めたデータをそのままにせず、まずは整理・分類して見やすい形にまとめます。

アンケートの集計結果をグラフ化したり、売上データを月次やセグメント別に切り分けたりしてパターンを把握しやすくするのが重要です。

さらに可視化ツールを使えば、全体のトレンドや相関関係が直感的に捉えやすくなります。

例えば、BIツールのダッシュボードで重要指標をリアルタイムに表示し、変動があったタイミングで原因を掘り下げるといった運用が可能です。

データの見える化は、後の洞察抽出に大きく貢献します。

ステップ4. 洞察抽出と仮説検証

整理されたデータを基に「どんな顧客ニーズや課題が見えてきたか」を検討する段階です。

ここでは、ステップ1で立てた仮説と照らし合わせて、データが仮説を支持するのか、それとも反するのかを見極めます。

もし仮説とデータが一致しなければ、仮説の修正や新たな仮説の立案が必要です。

仮説が崩れたとしても、それは大きな気づきのチャンスといえます。

また、顕在ニーズの裏に隠れている潜在ニーズを探し当てることで、既存市場の改善点だけでなく、新市場開拓やイノベーティブな施策のヒントが得られるでしょう。

ステップ5. 施策立案と実行

最後に、抽出した洞察をベースに具体的な施策を立案し、実行へ移します。

施策は商品リニューアルや新規プロモーション、価格戦略の見直しなど多岐にわたります。

実行後の効果測定も含めて、PDCAを回す仕組みを整えましょう。

顧客ニーズは時間とともに変化するため、一度の分析で完結させるのではなく「継続的に見直すこと」が重要です。

市場や競合環境の変化にも対応できるよう、組織的に顧客ニーズ分析を運用し続ける体制を構築すると、より一貫性のある成長戦略が可能になります。

顧客ニーズ分析の主要調査手法

顧客ニーズ分析を進めるうえで欠かせないのが、実際に顧客の声や行動データを集める調査手法です。

ここでは代表的なアンケート・インタビューと、アクセスログ・ヒートマップ分析について紹介します。

アンケートとインタビュー

アンケートは大人数から短期間で定量的なデータを回収できる利点があります。

特にオンラインアンケートはコストを抑えつつ多様な属性の回答者を集めやすいのが特徴です。

一方、インタビューは少数の対象者から深いインサイトを得る手法で、潜在ニーズや動機を掘り下げたいときに最適です。

両手法を組み合わせることで、定量データによる傾向把握と定性データによる詳細な背景の理解が補完し合います。

例えば、アンケートで顕在化した問題点を、インタビューで深く掘り下げてみると、根底には全く別の不満が潜んでいた—といった気づきが得られることも珍しくありません。

アクセスログ/ヒートマップ

オンラインビジネスやWebサイトを運営する企業にとって、アクセスログやヒートマップは非常に有効な分析手段です。

アクセスログではページビューや滞在時間、離脱率、流入元などを把握できます。

これにより、顧客がどのページや機能に興味を示し、どこで離脱しているのかを客観的に判断できます。

ヒートマップ分析を併用すれば、マウスの動きやクリックの分布を可視化できるため、ユーザーの興味関心ポイントや不便に感じる箇所がより明確になります。

これらのデータを踏まえてUI/UXを改善すると、CVR(コンバージョン率)が大きく向上するケースもあり、顧客ニーズ分析の有効性が特に高い分野といえるでしょう。

顧客ニーズ分析に使えるツールとソフトウェア比較

顧客ニーズ分析を効率的かつ高度に行うには、専門のツールやソフトウェアを導入する選択肢もあります。

ここでは代表的なSaaS型ツールとBIツールを取り上げ、その特徴を比較します。

顧客ニーズ分析SaaS(テキストマイニング/VOC分析)

SNSや問い合わせフォーム、アンケートの自由回答など、テキストデータを扱う場合にはテキストマイニングツールが有効です。

頻出キーワードを自動抽出したり、ポジティブ・ネガティブの感情分析を行って顧客の声を俯瞰できます。

クラウド型のVOC(Voice of Customer)分析ツールを導入すれば、サーバー構築の手間が省け、常に最新のバージョンを使える利点もあります。

問い合わせ件数やSNS投稿が膨大な企業ほど、こうしたSaaSを導入することで分析負荷を大幅に軽減できるのがメリットです。

顧客ニーズ分析BIツール・ダッシュボード活用

BIツールは社内外のさまざまなデータを統合し、リアルタイムに可視化するためのプラットフォームです。

売上データやマーケティングキャンペーンの効果、アクセスログなどを一元管理し、ダッシュボード上で一目でモニタリングできます。

これにより、データの異常値や顧客の行動変化を早期に察知し、タイムリーに施策の打ち手を考えることが可能です。

BIツールを活用した顧客ニーズ分析は、意思決定のスピードと精度を高めるうえで欠かせない存在になりつつあります。

顧客ニーズ分析の結果の読み解き方

分析ツールやフレームワークを駆使してデータが揃っても、それを正しく読み解きアクションにつなげなければ意味がありません。

ここでは、見落としがちな指標とデータを施策に反映させるコツを紹介します。

見落としがちな指標と対策

売上やアクセス数など大きな指標だけに注目していると、細部に潜む重要なニーズを見逃すことがあります。

例えば、解約率や離脱率の推移、商品のレビューコメントの質的変化などが挙げられます。

解約率がじわじわと上昇しているが、売上全体は新規ユーザーの増加でカバーされている—というケースでは、気づかぬうちに既存顧客が離れている可能性があります。

こうした早期警戒指標に注目し、対策を講じることで、顧客ロイヤルティを高め長期的な収益を守ることができるでしょう。

データを意思決定へつなげるコツ

データを意思決定に活かすには、分析結果を適切に共有し、関係者間で共通の認識を持つ場を設けることが重要です。

定例会議で最新の顧客ニーズ分析結果を報告し、部署横断で課題抽出や施策立案を行うといった仕組みづくりが効果的でしょう。

また、PDCAサイクルを回す文化が組織に根付いていることも大切です。

施策実行後は必ず効果検証を行い、次の施策にフィードバックを反映します。

データに基づくアクションが当たり前になると、全社員が「常に顧客を意識する目」を持ち続けられるようになります。

顧客ニーズ分析を活用したマーケティング施策

顧客ニーズ分析は商品開発や販促だけでなく、さまざまなマーケティング施策に応用できます。

ここでは商品開発・リニューアルと、コンテンツマーケティング領域での活用例を取り上げます。

顧客ニーズ分析 × 商品開発・リニューアル

商品開発や既存商品のリニューアル時には、顧客のフィードバックが極めて重要です。

例えば、健康食品を扱う企業が「もっと低糖質にしてほしい」「自然素材にこだわってほしい」という声を頻繁に受け取ったとします。

それなら原材料を厳選し、糖質オフを前面に打ち出した新商品を企画するのも一手でしょう。

また、既存商品のパッケージ変更や容量調整など、小さな工夫も顧客ニーズ分析に基づいて行えば大きな効果を得られることがあります。

現場の声を吸い上げる窓口と、開発部署の連携がスムーズに進むように仕組み化しておくと、より迅速にニーズへ対応できます。

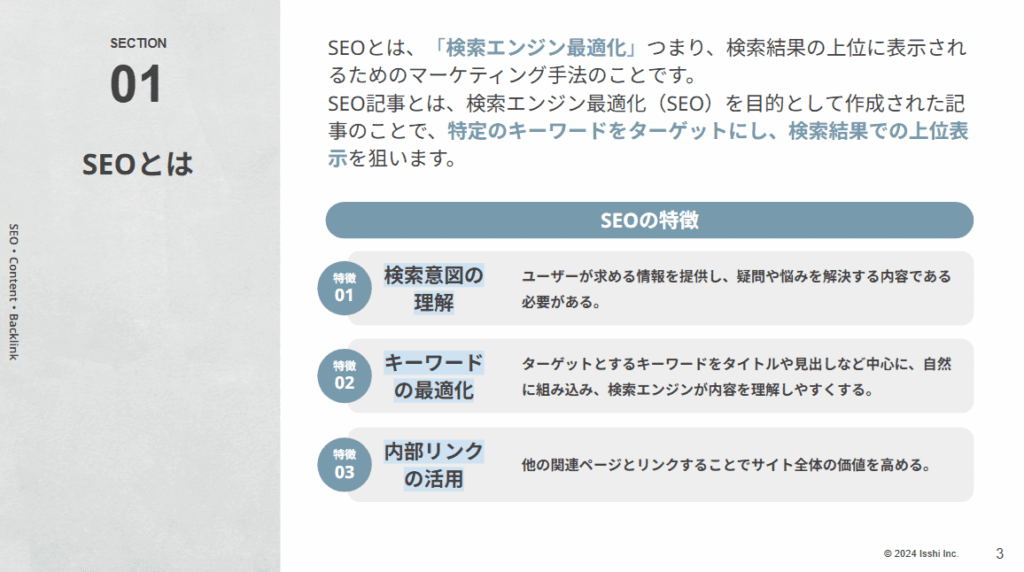

顧客ニーズ分析 × コンテンツマーケ/SEO

顧客ニーズを把握できれば、コンテンツマーケティングやSEOの精度も上がります。

例えば、「商品選びの際に悩むポイント」や「利用時につまずきやすい点」が判明した場合、それを解消する記事や動画を作成し情報発信すれば、顧客との接点を増やしつつ信頼関係を築くことが可能です。

検索エンジン最適化(SEO)においても、「よくある質問」や「具体的な課題解決方法」に対するコンテンツを充実させると、検索ユーザーを呼び込みやすくなります。

顧客ニーズに合ったコンテンツを継続的に発信することで、ブランドサイトやECサイト全体の評価向上にも寄与します。

顧客ニーズ分析でぶつかる壁

顧客ニーズ分析は、多くの企業が導入する一方で、うまく活用できずに失敗してしまうケースもあります。

ここでは代表的な落とし穴と、あらかじめ整えておきたい組織体制について解説します。

ありがちな落とし穴と回避策

顧客ニーズ分析でありがちな落とし穴の一つは、データを集めるだけ集めて、まとめや考察を十分に行わないままにしてしまうことです。

膨大なデータを処理するだけで疲弊し、結局施策に反映されないままプロジェクトが終了、という残念なパターンが起こりがちです。

回避策としては、定量・定性調査の計画段階から「どの施策の改善に役立てたいのか」を明確にし、分析結果のアウトプットやアクションプランをつくるところまで視野に入れることが大切です。

また、分析プロセスの段階ごとにチーム内で経過共有し、問題点や追加調査の要否を都度検討することで、無駄なく最後まで走り切れるようになります。

実践前に整えるべき組織体制

顧客ニーズ分析を効果的に実施するには、部門横断的なコミュニケーションが不可欠です。

マーケティング部門だけが知っている顧客情報が、商品開発部門には共有されず、顧客の声を盛り込まないまま商品化される—といったケースは珍しくありません。

そのため、分析結果を関係者全員に伝達する仕組みや、経営層を含めた定期レビュー会議などを設け、施策判断を迅速化する取り組みが求められます。

リソース配分やシステム導入などは経営判断が必要な場合が多いため、トップの理解と合意を取り付けておくことがスムーズな推進の鍵となります。

顧客ニーズ分析に関してよくある質問

最後に、顧客ニーズ分析に初めて取り組む方が持ちやすい疑問や、よくある質問に答えます。

基礎をおさえてスムーズに分析を進めましょう。

顧客ニーズ分析とは何ですか?

顧客ニーズ分析とは、顧客が抱える課題や欲求、問題意識を体系的に洗い出し、どのような価値を求めているかを明らかにする手法です。

アンケートやインタビューなどの定量・定性調査、ウェブサイトのアクセス解析、SNS投稿の分析など、多角的なアプローチで顧客の本音を掴みます。

お客様のニーズを知るには?

代表的な方法として、アンケート調査やインタビューなどの直接的なコミュニケーション手段があります。

さらにウェブ上の行動データ(アクセスログやヒートマップ)、SNS投稿の内容やレビューサイトのコメントなどを組み合わせることで、より立体的に顧客のニーズを把握できます。

顧客ニーズの具体例は?

例えば、化粧品の場合、「価格を抑えたい」「肌荒れしにくい成分が良い」「忙しい朝でも素早くメイクが完成するものが欲しい」といった要望が顕在ニーズに当たります。

一方、「疲れている時ほど気分が上がる香りが欲しい」「時間と心の余裕を感じられる工夫が嬉しい」などが潜在ニーズの例です。

顧客分析の目的は何ですか?

顧客分析の目的は、企業が提供する価値を顧客の真のニーズに最適化し、ビジネス成果を最大化することにあります。

具体的には売上やLTVを伸ばす、ブランド力を高める、新たな顧客層を開拓するなど、企業戦略を顧客志向で組み立てるための基盤を作るのが大きな目的です。

顧客ニーズ分析のまとめ

顧客ニーズ分析は、顕在・潜在の両ニーズを把握し、顧客の求める価値を正確につかむための重要なアプローチです。

ペルソナやカスタマージャーニー、ジョブ理論などのフレームワークを活用し、定量・定性の両面で情報を収集・整理することで、精度の高い洞察を得られます。

さらに、公的統計や学術研究を活用すれば、客観的な市場動向も踏まえた戦略立案が可能です。

継続的にPDCAを回しながら分析をアップデートし、顧客価値を高め続ける取り組みこそが、競合優位性と長期的な成長を実現するカギとなるでしょう。