MECEの具体例と使い方!わかりやすく解説するフレームワーク入門

「何から手をつければいいか分からない」「考えがまとまらず、うまく説明できない」

このような複雑な課題を前に、思考がフリーズしてしまった経験はありませんか。

問題の本質を見抜けず、見当違いの対策に時間を使ってしまうと、ビジネスチャンスを逃しかねません。

本記事で紹介する「MECE(ミーシー)」は、そんなあなたの悩みを解決する強力な思考ツールです。

MECEを身につければ、どんな複雑な問題もスッキリ整理でき、誰にでも分かりやすく伝えられるようになります。

本記事を参考に論理的思考を身につけましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

>>「as is」「to be」での分析とは?フレームワークや使い方を図解でわかりやすく説明!

目次

MECEとは?

MECEとは「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字を取った言葉で、「モレなく、ダブりなく」という意味を持つ思考のフレームワークです。

経済産業省の「デジタルスキル標準」では、論理的思考を支える重要なスキルの一つとして示されています。

これは、物事や概念を重複することなく、かつ全体として漏れがない部分の集合体として捉える考え方です 。

複雑な問題を整理する際に、全体像を構造的に把握し、問題解決や戦略立案の精度を飛躍的に高めるために不可欠とされます。

この思考法はビジネスシーンだけでなく、日常生活にも応用できる汎用性の高いものです。

MECEの具体例から学ぶメリット

本パートを理解することで、MECEを実践する具体的な利点を把握できます。

なぜ多くのビジネスパーソンがこの思考法を用いるのか、その理由を探っていきましょう。

複雑な課題を構造化できる

MECEを活用する最大のメリットは、複雑で混沌とした課題を構造化し、全体像を明確に把握できる点です。

私たちは問題に直面したとき、何が原因で、どこに問題があるのか分からなくなりがちです。

しかし、MECEの考え方を用いて課題を分解することで、漠然とした問題を小さな要素の集合体として捉え直すことができます。

例えば、「売上低下」という大きな課題も、「顧客層別」「商品別」「地域別」といった切り口でMECEに分解すれば、どの部分に問題が潜んでいるのかを特定しやすくなります。

このように、全体を部分に分け、それぞれの関係性を明らかにすることで、問題の所在がクリアになり、具体的な打ち手へと繋げることができるのです。

意思決定スピードが上がる

MECEを用いると、論理的な根拠に基づいた迅速な意思決定が可能になります。

課題の全体像が「モレなく、ダブりなく」整理されているため、検討すべき範囲が明確になり、議論の重複や脱線を防げるからです。

例えば、会議で新しいプロジェクトの企画を練る際に、検討項目をMECEに分解しておけば、参加者全員が同じ地図を見ながら話を進められます。

「他に検討すべきことはないか?」「その論点は先ほど議論した部分と重複していないか?」といった確認が容易になり、本質的な議論に集中できます。

選択肢が構造化されていることで、それぞれのメリット・デメリットの比較検討もスムーズに進み、迷いが減って的確な判断を素早く下せるようになるでしょう。

MECEを作る5ステップ

本パートを理解することで、MECEを実践するための具体的な手順を学べます。

この5つのステップを踏むことで、誰でも論理的な分解が可能になります。

テーマ設定と目的明確化

MECEな分析を始める最初のステップは、テーマの設定と目的の明確化です。

何について、そして何のためにMECEを用いるのかを最初に定義することが極めて重要になります。

目的が曖昧なまま分析を始めてしまうと、どのような切り口で分解すれば良いかが定まらず、意味のない分類に時間を費やしてしまう恐れがあるからです。

例えば、単に「顧客を分類する」のではなく、「若年層向けの新商品開発のために顧客を分類する」と目的を具体化します。

これにより、「年齢」や「ライフスタイル」といった有効な切り口が見つけやすくなり、分析そのものが有意義なものへと変わるのです。

切り口(分解軸)の決定

テーマと目的が明確になったら、次に対象をどのような基準で分けるかという「切り口(分解軸)」を決定します。

この切り口の選び方が、MECEの質を大きく左右します。切り口は一つに絞るのが原則で、複数の基準を混ぜてはいけません。

例えば、顧客を分類する際に「性別」と「居住地」を同時に使うと、重複や漏れが発生しやすくなります。

代表的な切り口には、ビジネスフレームワークの活用があります。

「3C分析(市場・競合・自社)」や「4P分析(製品・価格・流通・販促)」などは、それ自体がMECEな構造を持っており、分析の切り口として非常に有効です。

目的に合った最適な切り口を選ぶことが、精度の高い分析への近道となります。

要素の洗い出しとグルーピング

切り口が決まったら、それに沿って思いつく限りの「要素」を洗い出していきます。

この段階では、完璧さよりも網羅性を重視し、ブレインストーミングのように自由にアイデアを出すことが大切です。

例えば、「集客方法」というテーマで「Web広告、SNS、チラシ、イベント出展…」といったように、考えられる要素をすべてリストアップします。

ある程度要素が出揃ったら、同じような性質を持つものをまとめて「グルーピング」します。

例えば、Web広告とSNSを「オンライン施策」、チラシとイベント出展を「オフライン施策」としてまとめることで、構造がより分かりやすくなるでしょう。

漏れ&ダブりチェック

全体を100%としたときに、全ての要素を足し合わせると100%になるかを考えます。

「その他」という項目を設けることも一つの手ですが、その中身が大きくなりすぎないように注意が必要です。

次に、「ダブり」がないかを確認します。各要素の定義を明確にし、一つの事象が複数の要素に分類されないかをチェックします。

この地道な確認作業が、分析の精度を格段に高めるのです。

アウトプット共有と改善

最後に、完成したMECEな構造図やリストを関係者と共有し、フィードバックをもらって改善するステップです。

自分一人では完璧だと思っていても、他者の視点を取り入れることで、思わぬ漏れや、より適切な切り口に気づくことがあります。

例えば、作成した事業課題の分析結果をチームメンバーに見せ、「この分類で違和感はないか?」「他に考慮すべき視点はあるか?」と問いかけることで、分析の客観性と精度が向上します。

MECEは一度作って終わりではなく、目的達成のためのツールです。

そのため、周囲からの意見を元にブラッシュアップを重ね、より実用的なアウトプットへと進化させていく姿勢が大切になります。

MECEの具体例【ジャンル別】

本パートを理解することで、様々な場面でのMECEの具体的な活用イメージを掴めます。

ビジネスから日常生活まで、幅広く応用できることを確認していきましょう。

ビジネス戦略での具体例

企業の経営課題や事業戦略を考える際、MECEは不可欠なツールです。

複雑な経営環境を構造的に捉えるのに役立ちます。

例えば、経営資源を分析する際には以下のような切り口が考えられます。

| テーマ | 切り口 | 分解要素 |

|---|---|---|

| 経営資源 | 資源の種類 | ・ヒト(従業員、専門家) ・モノ(設備、不動産) ・カネ(自己資本、借入金) ・情報(顧客データ、特許) |

このように分解することで、自社の強みや弱みがどの資源にあるのかを網羅的に評価できます。

また、事業環境を分析するフレームワークである3C分析もMECEの考え方に基づいています。

- 顧客 (Customer)

- 競合 (Competitor)

- 自社 (Company)

この3つの視点で市場を分析することで、事業を取り巻く環境を「モレなく、ダブりなく」把握し、成功要因を見つけ出すことができます。

マーケティング施策での具体例

マーケティング戦略を立案する際にも、MECEは強力な武器となります。

ターゲット顧客や施策を整理し、効果的なアプローチを導き出します。

例えば、プロモーションチャネルを検討する際には、以下のようにMECEで分類しましょう。

- オンラインチャネル

- Web広告(リスティング、ディスプレイ)

- SNS(Twitter, Instagram, Facebook)

- コンテンツマーケティング(ブログ、動画)

- メールマーケティング

- オフラインチャネル

- マスメディア(テレビ、新聞、雑誌)

- イベント(展示会、セミナー)

- 交通広告・屋外広告

ダイレクトメール

このように分類することで、各チャネルの特性を比較検討し、ターゲット顧客に合わせた最適なメディアミックスを「モレなく」設計することができます。

就活エントリーシートでの具体例

就職活動のエントリーシート(ES)で「自己PR」や「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」を伝える際にも、MECEは有効です。

例えば、「アルバイトリーダーとして売上向上に貢献した経験」を伝える場合、自分の行動をMECEに分解して説明すると、論理的で分かりやすいアピールになります。

- 課題分析:売上が伸び悩んでいる原因を「新規顧客不足」「客単価の低さ」「リピート率の低さ」の3点にMECEに分解した。

- 施策立案:それぞれの課題に対し、「SNSでの情報発信(新規獲得)」「セットメニューの提案(単価向上)」「ポイントカードの導入(リピート促進)」という打ち手をMECEに考えた。

- 結果:これらの施策を実行した結果、売上が前月比で15%向上した。

このように自分の経験を構造化して伝えることで、単なる精神論ではなく、論理的思考力と問題解決能力を効果的にアピールできます。

日常生活での活用例

MECEはビジネスシーンだけでなく、私たちの日常生活を豊かにするためにも役立ちます。

例えば、「週末の過ごし方」を考える際に、以下のような切り口でMECEに選択肢を洗い出すことができます。

| 切り口 | 具体例 |

|---|---|

| 場所 | ・家で過ごす(インドア) ・外出する(アウトドア) |

| 目的 | ・リフレッシュする(温泉、マッサージ) ・自己投資する(読書、勉強) ・楽しむ(映画、買い物) |

| 相手 | ・一人で過ごす ・家族や友人と過ごす |

このように選択肢を「モレなく、ダブりなく」整理することで、漠然と休日を過ごしてしまうのを防ぎ、満足度の高い計画を立てることができます。

旅行の持ち物リスト作成や、家計の支出管理など、様々な場面で応用可能です。

MECEを使いこなす3つのコツ

MECEは強力なツールですが、ただ知っているだけでは宝の持ち腐れです。

ここでは、MECEをより効果的に使いこなし、思考の精度を高めるための3つのコツを紹介します。

これらのポイントを意識することで、あなたの分析力はさらに向上するでしょう。

単一基準で切り口をそろえる

MECEな分類を行う上で最も重要なコツは、切り口(分解軸)を単一の基準でそろえることです。

複数の基準を混ぜてしまうと、要素間に重複が生まれたり、分類の意図が曖昧になったりして、MECEが崩壊する原因となります。

例えば、日本人を「男性」「女性」「学生」「社会人」と分類するのは悪い例です。

これは「性別」という切り口と「職業・身分」という切り口が混在しています。

「男性で学生」の人や「女性で社会人」の人がいるため、要素が重複してしまいます。

正しくは、「性別」で分けるなら「男性」「女性」、あるいは「職業・身分」で分けるなら「学生」「社会人」のように、一つの基準に統一することが必要です。

要素数の最適化と階層化

MECEに分解する際の要素の数、つまり分解の粒度を最適化することも重要です。

要素が少なすぎると分析が粗くなり、多すぎるとかえって複雑で分かりにくくなってしまいます。

一般的に、1つの階層における要素数は3〜7個程度が、人間が一度に認識しやすい数とされています。

もし要素が多くなりすぎる場合は、無理に一つの階層に並べるのではなく、グルーピングして階層化することを考えましょう。

例えば、「マーケティング施策」を分解する際に、いきなり数十個の施策を羅列するのではなく、「オンライン施策」「オフライン施策」という大きな括りを作り、その下に具体的な施策を配置します。

このように階層を作ることで、全体の構造がすっきりと見やすくなります。

MECE病を防ぐ柔軟思考

MECEは強力なツールですが、それに固執しすぎる「MECE病」には注意が必要です。

MECE病とは、分類すること自体が目的化してしまい、本来の目的である「問題解決」や「意思決定」から離れてしまう状態を指します。

完璧なMECEを追求するあまり、些末な分類に時間をかけすぎたり、分類できないからといって重要な要素を無視したりするのは本末転倒です。

MECEはあくまで思考を整理するための手段です。

時には、厳密なMECEにはならないと分かっていても、あえて重要な要素を強調したり、慣習的な分類を用いたりする柔軟さも必要になります。

目的達成というゴールを見失わず、MECEを賢く活用する姿勢が大切です。

関連フレームワークとMECEの併用術

本パートを理解することで、MECEを他のフレームワークと組み合わせる方法がわかります。

単体で使うよりも、相乗効果で分析力を高めるテクニックを紹介します。

ロジックツリー

ロジックツリーは、MECEの考え方を用いて、あるテーマを樹木のように枝分かれさせながら分解していくフレームワークです。

まさに、MECEを視覚化したツールと言えるでしょう。

例えば、「売上が低い」という問題を起点に、「なぜ?」を繰り返して原因を深掘りする「Whyツリー」や、「どうすれば?」を繰り返して解決策を具体化する「Howツリー」があります。

各階層の分岐点がMECEになっていることで、原因や解決策の漏れやダブりを防ぎ、網羅的かつ論理的に思考を展開できます。

MECEの考え方を実践的な分析に落とし込む際に、ロジックツリーは最も親和性の高いパートナーとなるでしょう。

5W1H

5W1Hは、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」という6つの切り口で情報を整理するフレームワークです。

この6つの要素は、互いに重複することなく、事柄を構成する基本的な情報を網羅しているため、MECEな切り口として非常に優れています。

例えば、新しいプロジェクトの計画を立てる際に、5W1Hの各項目を埋めていくだけで、計画の全体像をモレなくダブりなく整理できます。

情報が錯綜している場面や、思考の切り口が見つからない場合に、5W1HはMECEな視点を提供してくれる便利なツールとなります。

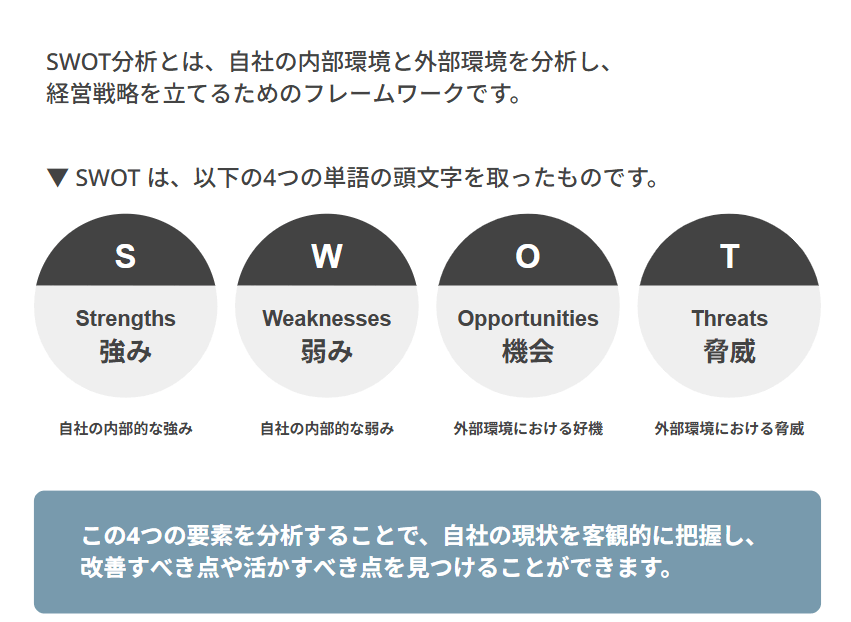

SWOT分析

SWOT分析は、企業の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を分析するフレームワークですが、これもMECEの考え方が活用されています。

- 内部環境: 強み (Strengths) / 弱み (Weaknesses)

- 外部環境: 機械 (Opportunities) / 脅威 (Threats)

この4つの象限は、分析対象を「内部/外部」と「プラス要因/マイナス要因」という2つの軸でMECEに切り分けています。

これにより、自社が置かれている状況を網羅的に把握し、戦略の方向性を定めることができます。

SWOT分析を行うことで、MECEな視点での環境分析が自然と実践できるのです。

KPT/PDCA

KPT(Keep, Problem, Try)やPDCA(Plan, Do, Check, Action)は、業務改善やプロジェクトの振り返りでよく使われるフレームワークです。

これらのフレームワークも、活動をMECEな要素に分解することで、網羅的な振り返りや次のアクションプランの策定を可能にしています。

KPT: 振り返りを「継続すべきこと(Keep)」「問題点(Problem)」「次に試すこと(Try)」の3つの視点でMECEに分類する。

PDCA: 活動のサイクルを「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Action)」の4つのフェーズにMECEに分割し、継続的な改善を促す。

このように、改善活動のプロセス自体をMECEに区切ることで、抜け漏れのない質の高いサイクルを回すことができます。

MECEの具体例に関してよくある質問

ここでは、MECEの具体例や使い方に関して、多くの人が抱きがちな疑問にQ&A形式でお答えします。

疑問点を解消し、MECEへの理解をさらに深めましょう。

MECEはどのような場面で使いますか?

MECEは非常に汎用性が高く、以下のような様々な場面で活用できます。

- 問題解決:問題の原因を特定し、打ち手を網羅的に洗い出す場面。

- 戦略立案:市場分析、競合分析、自社分析などを行い、事業戦略を構築する場面。

- プレゼンテーション:複雑な情報を整理し、聞き手に分かりやすく構成を伝える場面。

- タスク管理:自分のやるべきことを分解・整理し、計画的に進める場面。

- 日常生活:旅行の計画、家計の管理、買い物のリストアップなど。

要するに、「何かを整理・分解・分析したい」と感じるあらゆる場面で、MECEの考え方はあなたの助けとなります。

MECEの悪い例は?

MECEになっていない悪い例としては、主に「モレがある」「ダブりがある」「切り口が混在している」の3つのパターンが挙げられます。

例えば、日本の輸送手段を「電車、バス、飛行機」とだけ分類した場合、これは「自動車」や「船」が抜けているため「モレ」がある状態です。

また、「男性、女性、会社員」と人を分類した場合、「男性の会社員」や「女性の会社員」が存在するため「ダブり」が生じています。

これは「性別」と「職業」という異なる切り口が混在していることが原因です。

MECEとは問題解決?

MECE自体は問題解決そのものではなく、問題解決を行うための思考法、またはフレームワークです。

問題をMECEに分解することで、問題の構造を正確に把握し、真の原因を発見しやすくなります。

つまり、MECEは効果的な問題解決を行うための土台となる考え方です。

MECEとロジックツリーの違いは?

MECEは「漏れなく、ダブりなく」という状態や概念そのものを指します。

一方、ロジックツリーは、そのMECEの考え方を用いて、特定のテーマを樹形図のように分解・整理していくための思考ツール(手法)です。

ロジックツリーは、MECEを実践し、可視化するための具体的な方法の一つと理解すると良いでしょう。

MECEの具体例で論理的思考を習慣化しよう【まとめ】

本記事では、論理的思考の土台となるフレームワーク「MECE」について、その意味からメリット、作り方のステップ、具体的な活用例までを網羅的に解説しました。

MECEとは「モレなく、ダブりなく」物事を整理する思考法であり、活用することで「複雑な課題の構造化」や「意思決定の迅速化」といった大きなメリットが得られます。

「テーマ設定」から「漏れ&ダブりチェック」までの5つのステップを踏むことで、誰でもMECEな分析が可能です。

ビジネス戦略やマーケティングといった専門的な分野から、就職活動や日常生活の計画まで、MECEの応用範囲は無限大です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、意識して使い続けることで、思考のクセとして自然に身についていきます。

まずは身近なテーマでMECEの練習を始め、論理的思考をあなたの強力な武器にしてください。