マーケティング戦略とは?立て方やフレームワークなどを徹底解説

「良い商品を作っているのに、なぜか売れない」「広告を出しても、思うような成果に繋がらない」

市場が成熟し、顧客のニーズが多様化する現代において、もはや気合や勘だけに頼ったマーケティングは通用しません。

貴社の製品やサービスが持つ真の価値を、それを最も必要とする顧客へ届け、持続的な成長を遂げるためには、羅針盤となる「マーケティング戦略」が不可欠です。

本記事では、その基本から具体的な立て方、すぐに使えるフレームワークまで、事業成長の鍵を握るマーケティング戦略の全てを徹底解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

マーケティング戦略とは?

マーケティング戦略とは、「誰に、どのような価値を、どのように提供し、対価を得るか」という事業の根幹を定める設計図であり、経営目標を達成するためのシナリオです。

マーケティング戦略の定義

マーケティング戦略をより具体的に定義すると、「市場機会を発見し、自社の強みを活かせるターゲット顧客を選定し、競合にはない独自の価値(バリュープロポジション)を構築・提供することで、持続的な競争優位性を築き、事業目標(売上・利益の最大化など)を達成するための一貫した計画」となります。

重要なのは「一貫性」です。

場当たり的に「流行っているからSNSを始めよう」「競合が値下げしたから追随しよう」と動くのではなく、自社の目標達成から逆算し、全てのマーケティング活動が連動している状態を目指します。

経営・事業成長に不可欠な理由

現代のビジネス環境において、マーケティング戦略がなければ、企業は荒波を漂う羅針盤のない船と同じです。

その重要性は以下の3点に集約されます。

経営資源の最適配分

企業が持つリソース(ヒト、モノ、カネ、情報)は有限です。

マーケティング戦略は、最も成果が見込める市場や顧客層に資源を集中投下するための指針となります。

「誰にでも売ろう」とすることは、結果的に誰にも響かないメッセージとなり、貴重な資源を浪費することに繋がります。

戦略があることで、投資対効果(ROI)を最大化できます。

市場・顧客の変化への対応

顧客のニーズ、競合の動向、技術の進歩など、市場環境は常に変化しています。

優れたマーケティング戦略は、こうした外部環境の変化を常に監視し、変化の兆しをいち早く捉えて対応するためのフレームワークを提供します。

これにより、事業機会を逃さず、脅威を回避することが可能になります。

持続的な競争優位性の構築

短期的な売上を作るだけなら、値下げや大規模な広告で可能かもしれません。

しかし、それでは利益を圧迫し、ブランド価値を損なう危険性があります。

マーケティング戦略は、価格競争に陥らないための「独自の価値」を創造することを目指します。

顧客に「この会社(ブランド)でなければならない」と思わせる強い結びつきを構築し、長期にわたる安定した収益基盤を築くのです。

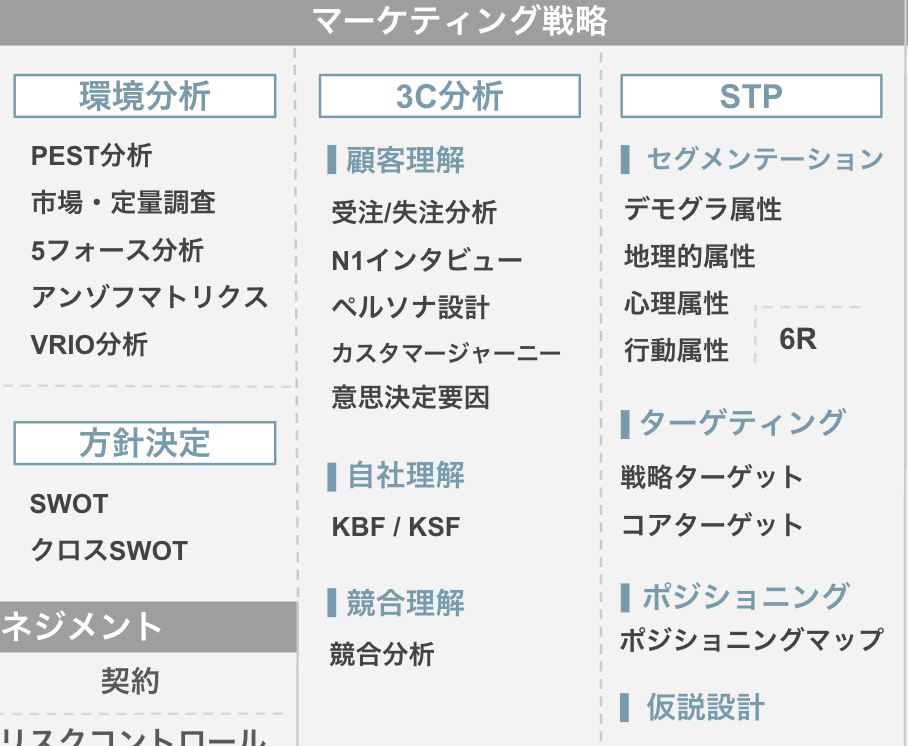

マーケティング戦略フレームワーク7選

優れたマーケティング戦略をゼロから考えるのは困難です。

そこで、思考を整理し、分析や意思決定を助けるためのツールが「フレームワーク」です。

ここでは、実務で頻繁に活用される代表的な7つのフレームワークをご紹介します。

STP分析

STP分析は、マーケティング戦略の根幹を成す最も重要なフレームワークの一つです。

「誰に(Targeting)、どのような立ち位置で(Positioning)」価値を提供するかを明確にします。

| 用語 | 意味 |

| セグメンテーション(Segmentation)市場細分化 | 市場全体を、年齢、性別、価値観、購買行動といった同質のニーズや性質を持つ小規模なグループ(セグメント)に分割します。例えば、「20代女性」という大雑把な括りではなく、「都心在住で、オーガニックコスメに関心が高い20代後半の働く女性」のように具体化します。 |

| ターゲティング(Targeting)標的市場の選定 | 細分化したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせ、かつ収益性が見込めるセグメントを標的(ターゲット)として選びます。全てのセグメントを狙うのではなく、最も魅力的な市場に資源を集中させます。 |

| ポジショニング(Positioning)自社の立ち位置の明確化 | ターゲット顧客の頭の中に、競合製品と比べて自社製品がどのような独自の価値を持つのかを明確に位置づける活動です。「高級感」「コストパフォーマンス」「手厚いサポート」など、顧客にどう認識されたいかを定義し、その認識を形成するための活動を展開します。 |

4P分析

4P分析は、ポジショニングを実現するための具体的な実行戦術(施策)を検討するフレームワークです。

上記のSTP分析で定めた戦略を、具体的なアクションに落とし込みます。

| 用語 | 意味 |

| Product(製品・サービス) | 顧客に提供する製品そのもの。品質、デザイン、機能、ブランド名、パッケージ、保証などが含まれます。 |

| Price(価格) | 製品の価格設定。定価、割引、支払い条件などを、製品の価値や競合価格、顧客の支払意欲を考慮して決定します。 |

| Place(流通・チャネル) | 製品を顧客に届けるための経路。店舗、ECサイト、代理店、営業担当者など、顧客接点をどう設計するかを考えます。 |

| Promotion(販売促進・プロモーション) | 製品の認知度を高め、購買を促すためのコミュニケーション活動。広告、PR、SNS、イベント、セールスプロモーションなどが該当します。 |

これら4つの「P」は、互いに密接に関連しており、一貫性のある組み合わせ(ミックス)を設計することが重要です。

3C分析

3C分析は、事業を取り巻く主要なプレイヤーを分析し、成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。

| 用語 | 意味 |

| Customer(市場・顧客) | 市場規模や成長性、顧客のニーズ、購買決定プロセスなどを分析します。 |

| Competitor(競合) | 競合企業の強み・弱み、戦略、市場シェア、リソースなどを分析します。 |

| Company(自社) | 自社の強み・弱み、リソース、企業理念、既存事業とのシナジーなどを客観的に評価します。 |

これら3つのCを分析することで、「市場(顧客)に求められ、競合が提供できず、自社が提供できる」という独自の価値提供の領域を発見できます。

SWOT分析とクロスSWOT

SWOT分析は、内部環境(自社の強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理するためのフレームワークです。

| 用語 | 意味 |

| Strength(強み) | 内部環境のプラス要因(例:高い技術力、強いブランド) |

| Weakness(弱み) | 内部環境のマイナス要因(例:低い知名度、限られた販売網) |

| Opportunity(機会) | 外部環境のプラス要因(例:市場の成長、規制緩和) |

| Threat(脅威) | 外部環境のマイナス要因(例:競合の台頭、景気後退) |

さらに、これらを掛け合わせて具体的な戦略を導き出すのが「クロスSWOT分析」です。

- 強み × 機会: 強みを活かして機会を最大化する(積極攻勢戦略)

- 強み × 脅威: 強みを活かして脅威を切り抜ける(差別化戦略)

- 弱み × 機会: 弱みを克服して機会を掴む(弱点克服戦略)

- 弱み × 脅威: 弱みと脅威による最悪の事態を避ける(防衛・撤退戦略)

5C分析

3C分析(自社、競合、顧客)に、Co-operators(協力者)とContext(外部環境)を加えたものです。

協力者(仕入先、提携企業など)や、PESTで分析するようなマクロ環境まで視野を広げます。

5Forces(ファイブフォース)分析

業界の収益性を決定する5つの競争要因(①新規参入の脅威、②代替品の脅威、③売り手の交渉力、④買い手の交渉力、⑤既存競合者間の敵対関係)を分析し、業界の魅力度を測ります。

PEST分析

自社ではコントロールできないマクロ環境(世の中の大きな流れ)を分析するフレームワークです。

- Politics(政治): 法律、税制、規制緩和・強化など

- Economy(経済): 景気動向、金利、為替レート、個人消費など

- Society(社会): 人口動態、ライフスタイルの変化、価値観、流行など

- Technology(技術): 新技術の動向、特許、ITインフラの進化など

マーケティング戦略の立案6ステップ

フレームワークはあくまで思考のツールです。

ここでは、それらを活用しながら、実際にマーケティング戦略を策定するための6つのステップを解説します。

STEP1. 現状把握:内部・外部環境をデータで可視化

全ての戦略は、現状を正しく認識することから始まります。

ここでは、客観的なデータに基づいて自社と市場を可視化します。

内部環境分析

自社の売上・利益の推移、製品別の貢献度、顧客単価(LTV)、ブランド認知度、販売チャネルの状況などを分析します。

ここではSWOT分析の「強み」「弱み」を洗い出します。

外部環境分析

3C分析、PEST分析、5フォース分析などを用いて、市場規模、成長率、顧客ニーズの変化、競合の動向、技術トレンドなどを把握します。

SWOT分析の「機会」「脅威」を特定します。

この段階で重要なのは、思い込みを排除し、事実(データ)に基づいて議論することです。

STEP2. 市場細分化&ターゲット選定

STEP1で得られた市場全体の情報をもとに、STP分析の「S(セグメンテーション)」と「T(ターゲティング)」を行います。

セグメンテーション

人口動態変数(年齢・性別)、地理的変数(地域)、心理的変数(ライフスタイル・価値観)、行動変数(購買履歴・使用頻度)などの切り口で市場を細分化します。

ターゲティング

各セグメントの「市場規模」「成長性」「競合の状況」「自社の強みとの適合性」などを評価し、最も魅力的で勝てる可能性の高い市場をターゲットとして選定します。

ペルソナ(理想の顧客像)を具体的に設定すると、後のステップが考えやすくなります。

STEP3. バリュープロポジションとポジショニング策定

ターゲット顧客に対して、どのような独自の価値を提供し、競合とどう差別化するかを定義します。

STP分析の「P(ポジショニング)」の核心部分です。

バリュープロポジションの定義

「顧客が本当に求めていること(ニーズ)」と「自社が提供できる独自の価値(強み)」が重なり、「競合が提供できない領域」を見つけ出します。

これが、顧客があなたを選ぶ理由となる「バリュープロポジション(独自の価値提案)」です。

ポジショニングの明確化

バリュープロポジションに基づき、ターゲット顧客の心の中で、どのような存在として認識されたいかを決定します。

例えば、「高品質だが手頃」「初心者でも安心のサポート」「最も革新的なテクノロジー」など、明確なキーワードで表現できるのが理想です。

STEP4. マーケティングミックス設計

策定したポジショニングを実現するための具体的な戦術を、4P(Product, Price, Place, Promotion)の観点から設計します。

- Product

ポジショニングに合致した機能、デザイン、品質か? - Price

ターゲット顧客が納得し、かつ利益を確保できる価格設定か? - Place

ターゲット顧客が最も利用しやすいチャネルで購入できるか? - Promotion

バリュープロポジションが的確に伝わるメッセージと媒体は何か?

これら4つの要素に一貫性を持たせることが極めて重要です。

「高品質」を謳いながら極端な安売りをしたり、ITリテラシーの低い高齢者層をターゲットにしながらSNS広告しか出稿しない、といった矛盾が生じないように設計します。

STEP5. KGI・KPI設定と実行プランの具体化

戦略は実行されなければ意味がありません。

目標を定量的に設定し、具体的なアクションプランに落とし込みます。

KGI(重要目標達成指標)の設定

- KGI(重要目標達成指標)の設定

戦略全体の最終目標を数値で定義します。

例)「年間売上高10億円」「市場シェア20%獲得」。 - KPI(重要業績評価指標)の設定

KGI達成のための中間指標を、各施策レベルで設定します。

例)「月間Webサイト訪問者数10万人」「新規リード獲得数500件」「顧客単価1万円」。 - 実行プランの具体化

「誰が」「いつまでに」「何を」「どのように」行うのかを明確にしたアクションプランとスケジュール(ガントチャートなど)を作成します。

予算配分もこの段階で決定します。

STEP6. 効果測定とPDCAによる最適化

マーケティング戦略は一度立てたら終わりではありません。

市場は常に変化するため、継続的な改善が不可欠です。

効果測定は、設定したKPIを定期的にモニタリングし、計画と実績の差異を把握します。

- PDCAサイクル

Plan(計画): STEP1〜5で立てた戦略・計画

Do(実行): 計画に基づき施策を実行

Check(評価): KPIの進捗を測定・評価し、計画との差異やその原因を分析

Action(改善): 分析結果に基づき、戦略や施策の改善案を考え、次のPlanに繋げる このサイクルを高速で回すことで、戦略の精度を高め、環境変化に柔軟に対応していくことができます。

マーケティング戦略の主な種類と施策例

事業の目的やフェーズによって、重点を置くべき戦略は異なります。

ここでは代表的な戦略の種類と、それに紐づく施策例を挙げます。

デジタルマーケティング戦略

WebサイトやSNS、メール、アプリといったデジタルチャネルを駆使して顧客との接点を構築・強化する戦略です。

【施策例】

- SEO(検索エンジン最適化)

- コンテンツマーケティング(ブログ記事、動画)

- SNSマーケティング(Instagram, X)

- Web広告(リスティング広告、ディスプレイ広告)

- メールマーケティング

ブランド戦略

自社の製品やサービスに対して、顧客に共通のポジティブなイメージ(信頼、安心、憧れなど)を抱かせることで、価格競争に陥らない独自の価値を築く戦略です。

【施策例】

- ブランドロゴやタグラインの策定

- 一貫したデザインの適用

- ブランドストーリーの発信

- PR活動を通じたメディア露出

顧客体験(CX)戦略

顧客が製品やサービスを認知し、購入し、利用するまでの一連の体験全てを設計・向上させることで、顧客満足度とロイヤルティを高める戦略です。

【施策例】

- WebサイトのUI/UX改善

- 店舗での接客品質向上

- パーソナライズされた情報提供

- 購入後の手厚いカスタマーサポート

グロース戦略(LTV最大化 等)

特に新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との関係性を維持・深化させることで、顧客一人ひとりが生涯にわたって企業にもたらす利益を最大化することを目指す戦略です。

【施策例】

- アップセル・クロスセルの促進

- リピート購入を促すポイントプログラム

- 顧客ロイヤルティプログラム、解約防止(チャーンレート改善)のための施策

KGI・KPIと指標設計方法

優れた戦略も、成果を測る「ものさし」がなければ改善できません。

ここでは重要な指標とその考え方を解説します。

ROI/ROAS/CAC 等の算出式

マーケティング投資の効果を測る代表的な指標です。

- ROI(Return on Investment:投資収益率)

計算式:ROI (%) = (利益 – 投資額) ÷ 投資額 × 100

意味: 投資したコストに対して、どれくらいの利益が生まれたかを示します。

利益ベースで評価するため、事業全体の貢献度を測るのに適しています。 - ROAS(Return on Advertising Spend:広告費用対効果)

計算式:広告による売上 ÷ 広告費 × 100

意味: 投下した広告費に対して、どれくらいの売上が得られたかを示します。

広告キャンペーン単位の効果測定に用いられます。 - CAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得単価)

計算式:顧客獲得にかかった総費用 ÷ 新規顧客獲得数

意味: 1人の新規顧客を獲得するために、どれくらいのコストがかかったかを示します。LTV(顧客生涯価値)と比較し、LTV/CAC の状態が事業継続の目安となります。

ダッシュボード運用とデータドリブン改善

これらのKPIをExcelなどで手動管理するのは非効率です。

Google Analyticsや各種MA/SFA/CRMツールと連携し、主要な指標を一覧できる「ダッシュボード」を構築・運用することが推奨されます。

ダッシュボードをチームで定点観測することで、

- 目標に対する進捗がリアルタイムでわかる

- 問題の早期発見に繋がる

- 勘や経験ではなく、データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン)が可能になる といったメリットが生まれます。

マーケティング戦略に関してよくある質問(FAQ)

マーケティング戦略とマーケティング施策の違いは?

マーケティング戦略が「どの山に登るか(目標)、どのルートで登るか(方針)」を決める上位の計画であるのに対し、マーケティング施策は「そのルートを登るための具体的な行動(手段)」です。

例えば「どの靴を履くか」「どの装備を持つか」といった個々のアクションを指します。

戦略なき施策は、場当たり的で成果に繋がりにくくなります。

中小企業でも必要?低コストで始める方法は?

むしろリソースが限られている中小企業こそ、資源を集中させるためのマーケティング戦略が不可欠です。

高額な調査をせずとも、まずは無料のツール(Googleトレンド、キーワードプランナー)での市場調査や、既存顧客へのアンケート・ヒアリングから始めることができます。

SNSやブログといった低コストで始められる施策も、明確な戦略があれば効果を最大化できます。

マーケティング戦略の例を教えて?

例えば、「健康志向の30代女性」をターゲットに、「国産オーガニック野菜を使った無添加スムージー」という製品で、「手軽に美味しくインナービューティーを実現できる」という価値を訴求する戦略が考えられます。

この場合、施策としてはInstagramでのレシピ紹介、ライフスタイル系メディアへの掲載、初回限定のお試しセット販売などが具体例として挙げられます。

4Pと4Cはどちらを使うべき?

マーケティングでは、まず顧客視点の4Cで「顧客にとっての価値」は何かを考え、それを実現するための具体的な手段として企業視点の4Pに落とし込む、というように両方を補完的に使うのが理想的です。

改めて整理すると、4P(Product, Price, Place, Promotion)が企業視点のフレームワークであるのに対し、4Cは顧客視点で捉え直したものです。

- Product → Customer Value(顧客価値)

- Price → Cost(顧客の負担)

- Place → Convenience(顧客の利便性)

- Promotion → Communication(顧客との対話)

マーケティング戦略のまとめ

本記事では、マーケティング戦略の基本概念から、立案に役立つフレームワーク、具体的な策定ステップなどを網羅的に解説しました。

マーケティング戦略とは、不確実な市場を航海するための羅針盤です。

明確な戦略があれば、日々の施策に一貫性が生まれ、限られた経営資源を最も効果的な場所に投下し、持続的な事業成長を実現できます。

まずは自社の現状を客観的に分析し、「誰に、どのような独自の価値を届けるのか」を定義することから始めてみてください。

この記事が、その第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能