KGI設計のやり方は?成果につながる目標設定のポイントを紹介

企業や組織の目標を明確にし、効果的に成果を生み出すためには「KGI(Key Goal Indicator)」の設計が欠かせません。

ゴールを定めずにビジネスを進めてしまうと、日々の業務で何を最優先にすべきか判断しづらくなり、結果としてパフォーマンスが低下してしまうリスクがあります。

本記事では、KGIとは何かという基本から、設計時の具体的なポイント、そして実際に陥りやすい落とし穴までを徹底的に解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

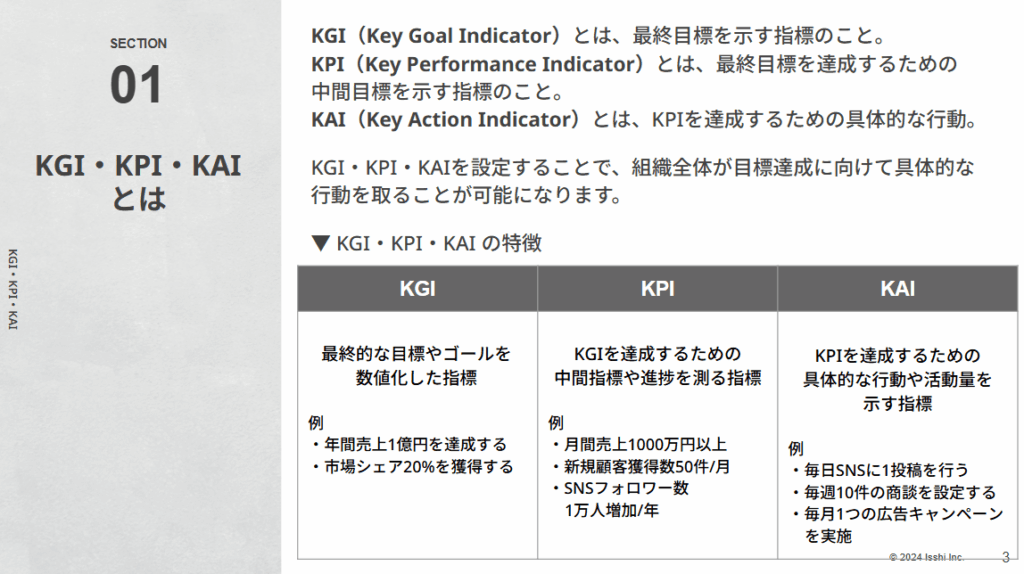

KGIとは?

ここでは、KGIの概念やKPIとの違い、そしてKGI設計が重要視される理由について詳しく説明していきます。

KGIの定義

KGI(Key Goal Indicator)は、組織やチームが最終的に達成すべきゴールを数値指標で示したものを指します。

最終的な事業目標のことを「ゴール」と呼ぶ場合もありますが、KGIを設定することで、そのゴールを “ 客観的に測れる形 ” にしている点が特徴です。

KGIを導入する最大のメリットは「目標達成の判断基準が明確になる」ことです。

なぜなら、定性的な「売上を伸ばす」「サービスを多くの人に届ける」といったフワッとしたゴールでは、具体的にどの程度伸ばせば成功といえるのか判断が難しいからです。

たとえば、ある企業が新規事業で「初年度の売上1億円を達成する」というKGIを設定した場合、達成ラインが明確になるため、経営層から現場レベルまでが同じ目標に向かって動きやすくなります。

これがKGI設計の大きな強みといえるでしょう。

KPIとの違い

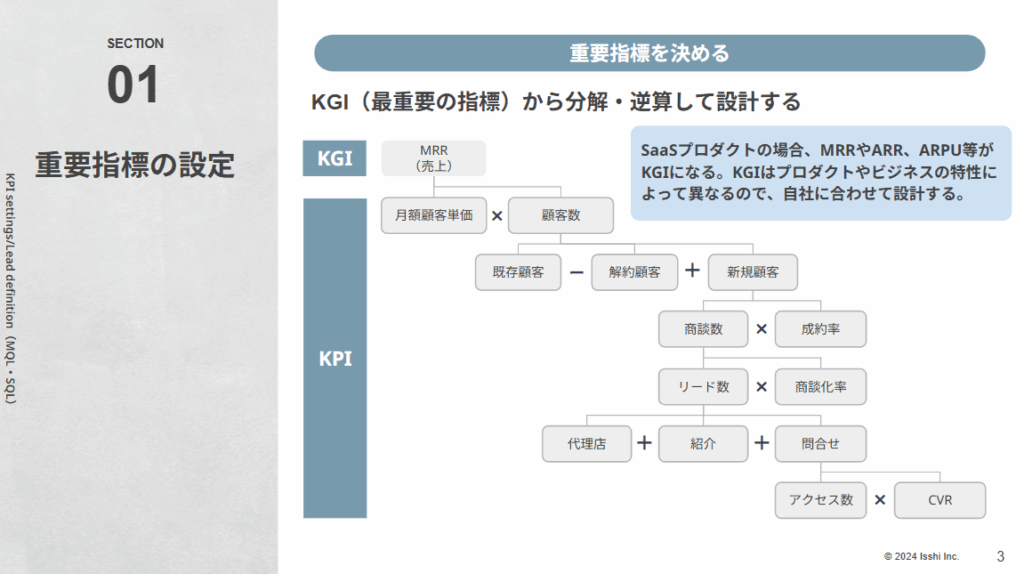

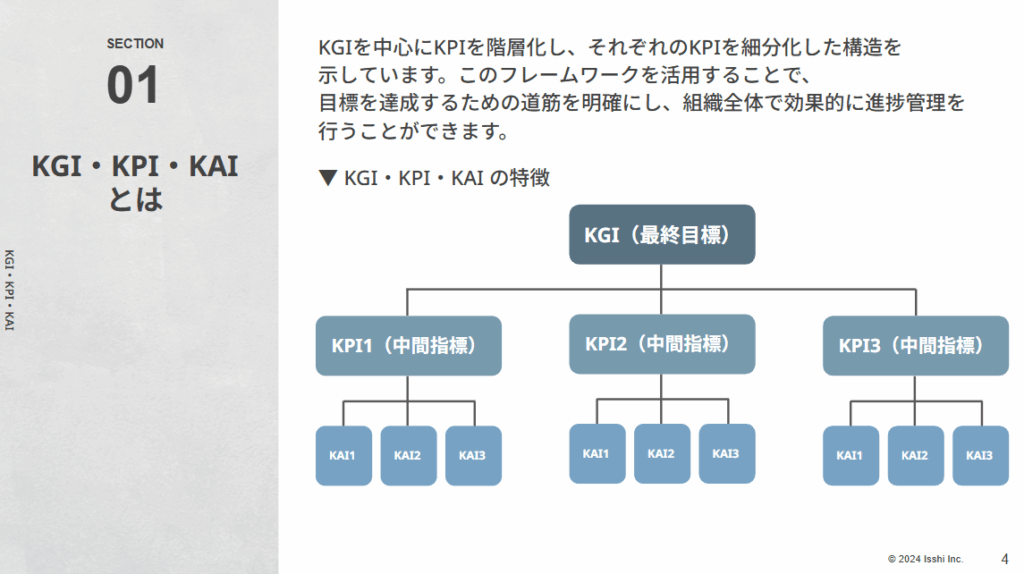

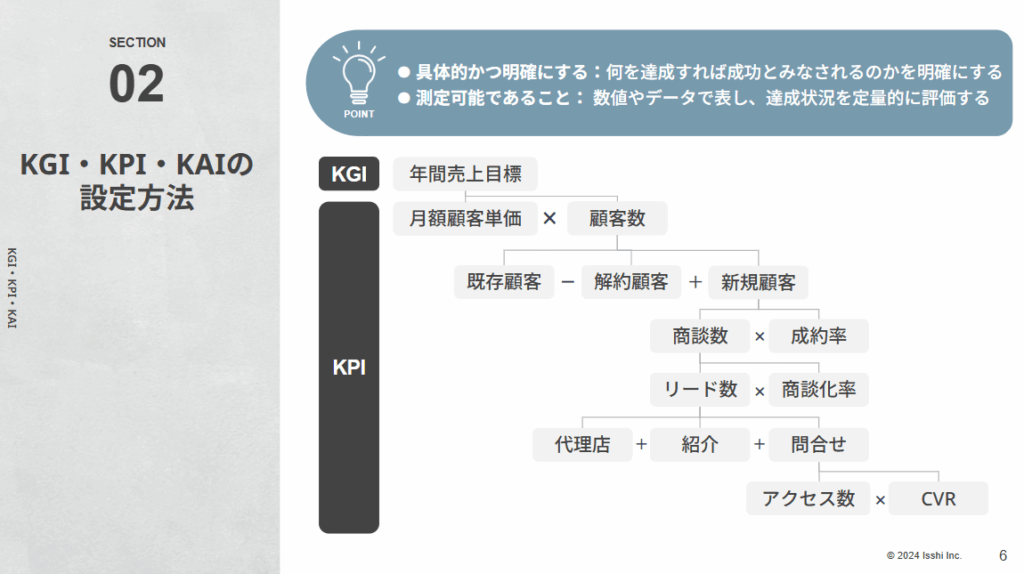

KGIは「最終的にたどり着く場所」を示し、KPIは「そこへ行くための道筋を示すメトリクス」です。

例えば、KGIが「売上1億円」という最終ゴールであれば、KPIは「月間顧客獲得数」「リピート率」「平均購入単価」などになります。

理由としては、最終ゴールに到達するためにどれだけの顧客を獲得し、どのくらいリピート購入を生み出し、単価を維持するかが重要だからです。

実際の例として、ECサイトを運営する企業であれば、KPIに「月間サイト訪問者数」や「コンバージョン率」が含まれることが多いでしょう。

最終的な売上に寄与する要素を分解したものがKPIとなるわけです。

KPIについて解説した記事はこちら

KGI設計が重要な理由

KGI設計は、組織の成長に欠かせない “ 方向性とモチベーション ” を支える指標となります。

結論として、KGIがないと従業員が具体的にどの水準を目指せばいいのかが曖昧になり、組織内で認識のズレが起きやすくなってしまうのです。

KGIを設定せずに事業を進めると、経営層や各部門ごとに「売上を伸ばそう」「顧客満足度を高めよう」といった漠然とした方針しか共有できないからです。

例えば、売上を伸ばすといっても、1,000万円増なのか1億円増なのかで戦略は大きく変わります。

具体的な数字が設定されていなければ、どの施策が効果的なのか判断も困難となります。

最終的には、KGIを基軸として組織の意思疎通がスムーズになり、ゴールに至るまでのプロセス管理もしやすくなるというメリットが得られるのです。

KGI設計前に押さえるべきポイント

ここからは、KGIを効果的に活用するために見落とせない要点を紹介し、各ポイントを深く理解できるよう解説します。

成果につながる目標設定プロセスの確認

KGIを設定するにあたって最初に大切なのは、どのようなプロセスで目標を決めるかという点です。

KGIを決める前に必ず “ 自社の現状やリソース、課題 ” を整理しなければなりません。

理由は、外部環境や内部資源をしっかり把握せずに高すぎる目標を立てても、達成が遠のいてしまうからです。

例えば、成長市場に参入する場合と、成熟市場でシェアを奪っていく場合とでは必要な施策は大きく変わります。

前者は市場の伸びとともに自然に売上が増える可能性がありますが、後者では競合他社からシェアを奪うために差別化施策やマーケティングコストが必要です。

そうした背景を踏まえた上でKGIを設定することで、無理なく達成できるラインと、チャレンジ性のあるラインのバランスを取ることができます。

ビジネス全体との整合性の確保

たとえ個々のプロダクトやサービスにおいてKGIを達成できそうでも、会社全体の方向性とずれていては長期的な成長が期待できません。

理由として、組織のミッションやビジョンに反するような目標は、社内の協力を得にくいだけでなく、短期的な利益のみを追求しがちになり、結局は継続的な成果につながらないからです。

例えば、長期的にはブランド価値を高めたいと思っている企業が、短期目標だけにフォーカスして低価格路線に走ってしまうと、結果的にブランドイメージが下がるリスクもあります。

したがって、KGIを設定するときは「組織全体で大切にしている価値観」や「事業計画の方向性」と合致しているかを常に確認すると良いでしょう。

短期・中期・長期視点での設計

KGIを設定する上で見落とされがちなのが、「スパン」の問題です。

KGIは長期的な最終目標ですが、これを補完するために短期、中期の視点も合わせて考えると効果的です。

理由は、ビジネス環境は常に変化しており、一度設定したKGIだけを追い続けると、途中で変化した市場ニーズや競合状況に対応できなくなる場合があるからです。

例えば、1年後に目指すKGIと3年後、5年後に目指すKGIを把握しておけば、長期的な展望と短期的な戦術を柔軟に組み合わせられます。

- 短期(半年~1年):新規顧客獲得数、リピート率向上、製品認知度アップ

- 中期(1~3年):市場シェア拡大、新製品ラインナップの拡充、特定地域でのブランド定着

- 長期(3~5年):海外市場参入、大型投資による事業領域拡大、業界トップクラスの売上達成

このようにスパンごとのKGIやKPIを設定しておくと、変化に応じて適切に目標を修正しながら進むことができます。

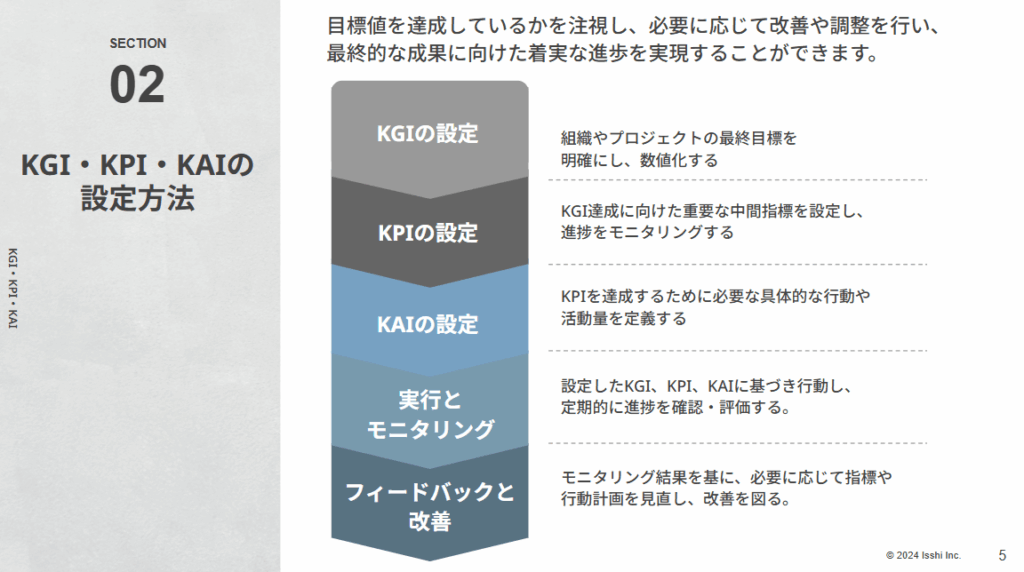

KGI設計のやり方

ここからは、実際にKGIを設計する際の流れを具体的に確認しながら、そのステップを深堀りしていきます。

現状分析と課題の洗い出し

KGI設計の第一歩は、現状のビジネス環境や自社の強み・弱みを分析し、課題を明確にすることです。

結論として、現状分析によって「どこに注力すべきか」が見えてくるため、KGI設定がブレにくくなります。

闇雲に目標設定を行っても、自社の強みを活かす戦略や競合他社との差別化が不明確なままでは達成が困難だからです。

例えば、競合他社が価格競争力を前面に押し出しているならば、自社はサービス面や品質面で差別化を図る方法を検討する必要があります。

具体例として、経済産業省が公表している「サービス産業動向調査」などから、自社の属する業界の市場規模や成長率を把握するといった方法があります。

こうした公的機関の情報を活用することで、マーケット全体の動向を客観的に捉えることができるでしょう。

ビジネスゴールの明確化

現状分析を経て、次に行うのがビジネスゴールの明確化です。このゴール設定が曖昧だとKGIも的外れになりかねません。

ビジネスゴールに即したKGIでないと、実際に達成しても会社全体の成長につながりにくいからです。

例えば、経営陣が海外進出を最重要課題と考えているのに、国内シェア拡大のみをゴールに設定してしまったら、方向性が食い違ってしまいます。

具体的には「◯年後に国内シェア◯%を獲得し、海外売上を全体の◯%にする」など、事業全体の成果を表す数字を示すと、ブレなく目標を描けるようになります。

KGIを数値化するポイント

ビジネスゴールを明確にしたら、KGIを数値化する作業に移ります。

KGIは誰が見ても同じ解釈ができるよう、できるだけシンプルで定量的なものに設定すべきです。

理由は、数値化が曖昧だと社内で解釈が分かれたり、達成ラインをめぐって混乱が生じたりするからです。

例えば、「顧客満足度を高める」という目標は重要ですが、測定指標がハッキリしないと成果がわかりにくくなります。

ここで「顧客アンケートで満足度80%以上を獲得する」というように明確な基準をつければ、進捗の把握がしやすくなります。

| KGIの内容 | 数値化の例 |

| 売上 | 〇年末までに△億円を達成 |

| 利益 | 〇年末までに営業利益率△%を確保 |

| 顧客満足度 | 定期調査で満足度△%を記録 |

| 新規事業の市場シェア | 〇年中に市場シェア△%を確立 |

このように、具体的な数字を付与することで、目標到達状況を客観的に把握しやすくなります。

組織内での役割分担とモニタリング

KGIを設計した後に欠かせないのが、組織内での役割分担と進捗モニタリングの仕組みづくりです。

誰がどのような役割を担い、定期的にどのような指標をチェックするのかを明確にしないと、KGIの達成度合いを正しく管理できません。

理由として、KGIをトップダウンで設定するだけでは、現場の担当者に具体的な行動指針が浸透しにくいからです。

また、進捗をモニタリングする頻度や方法が曖昧だと、問題が発生しても気づくのが遅れてしまいます。

例えば、週に1度は関連データをまとめ、担当者同士で共有するルーティンを作るといった方法があります。

さらに月次で役員会議や部門会議に報告するなど、上層部と現場が連携しながらKGIを追いかける仕組みを設けるとよいでしょう。

KGI設計で注意すべき落とし穴

ここでは、KGI設計で陥りやすい問題点や、その回避策について解説します。

目標が大きすぎることによるモチベーション低下

KGIは高い目標を設定することで成長を促す効果がありますが、あまりにも現実とかけ離れていると逆効果になりえます。

達成不可能に見えるKGIはかえってチームのやる気を削ぎ、努力する前から諦めムードを生んでしまいます。

理由は、KGIが大きすぎると日々の業務で成果を感じにくく、全体目標が「絵に描いた餅」と思われやすくなるからです。

例えば、これまで年間売上1億円の企業が、翌年に10億円のKGIを設定したとしましょう。

組織全体が相当な覚悟を持ってリソースを投入しない限り、実現性が乏しく見えてしまいます。

対策としては、現状分析で洗い出した自社のリソースや市場の状況を踏まえ、「ストレッチ目標」と「現実的な目標」の中間点を探ると良いでしょう。

段階的な数値目標を設定することで、モチベーションを保ちながら着実に成果を上げられます。

KGIとKPIの混同

もう一つの落とし穴は、KGIとKPIを混同してしまうことです。

結論として、KGIは「最終的な成功指標」であるのに対し、KPIは「KGI達成に向けた進捗指標」であるため、明確に区別する必要があります。

理由として、KPIをKGIと同列に扱うと、本来フォローアップすべき中間指標にゴールとしての重みが付与されてしまうからです。

例えば、月間サイト訪問者数をKGIとして設定してしまうと、訪問者数だけが増えても売上に結びつかない可能性がある場合などに、正しい評価ができなくなります。

対策としては、KGIを設定した後に、それを補完するKPIを複数設定し、KPIごとの責任者を明確にする方法が考えられます。

KGIとKPIの定義や役割分担を組織内でしっかりと共有することが重要です。

進捗管理とレビューサイクル不足

KGIを設定しただけで終わってしまうケースも、落とし穴の一つです。

KGIを定期的にレビューし、必要に応じて修正するサイクルがなければ、目標が形骸化してしまいます。

理由は、ビジネス環境の変化や新たなチャンスの発生に対して、KGIをアップデートしていかないと現場の行動指針と合わなくなってくるからです。

例えば、急激な技術革新や競合の台頭によって、当初想定していた計画が大幅に変わることは珍しくありません。

対策としては、四半期ごとや半年ごとなど定期的にKGIの達成度合いを振り返り、実態と大きくズレがあるようであれば数値目標や方針を再設定することが大切です。

現場担当者と経営陣のコミュニケーションを継続的に行い、小さなズレを早期に修正する文化を根付かせることが成功への近道になります。

KGI設計のやり方に関してよくある質問

ここでは、KGI設計に関して多くの人が抱きやすい疑問と、その回答を簡潔にまとめます。

KGIとOKRの違いは何ですか?

KGIは数値で測る最終ゴールを重視する指標であるのに対し、OKRは「目的(Objective)」と「成果指標(KeyResults)」を組み合わせるフレームワークです。

OKRでは定性的なビジョンも重視する点が特徴で、チーム全体の意欲を引き出しやすい仕組みと言われています。

KGIを設定するときに参考にできる事例やテンプレートはありますか?

自社と業態や規模が近い企業の事例を参考にすると良いでしょう。

例えば、ベンチマーク企業が公開しているIR情報や、業界の統計データをもとに、どれぐらいの売上やシェアを達成しているのかを調べる方法があります。

さらに、ビジネススクールやコンサルティング会社が提供するテンプレートを活用するのも有効です。

KGIの数値目標を下方修正するべきタイミングは?

市場環境の変化や大きな経営戦略の転換などがあった場合です。

KGIはあくまで最終ゴールを示す指標ですが、大きな外部要因によって最初の前提条件が崩れたときは柔軟に修正を検討しましょう。

ただし、安易に下げすぎると組織の成長意欲を損ねる可能性があるため、現状分析を十分行い、経営陣を含めた慎重な判断が求められます。

KPIとの紐づけ方がわからないときはどうすればいい?

まずは、KGIを細分化して、ゴールまでのプロセスを段階的に洗い出す作業を行うと良いでしょう。

売上達成がKGIであれば、顧客獲得、客単価、リピート率など一連のビジネスフローに分解し、その指標をKPIとして設定します。

各KPIの積み重ねが最終的にKGIの達成につながる形を確認できれば、適切に紐づけができているといえます。

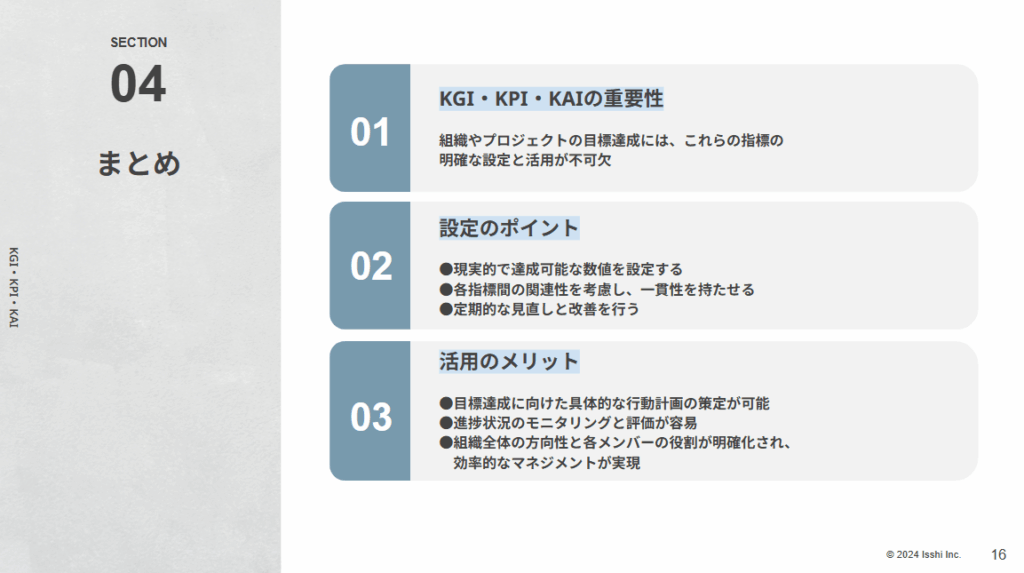

KGI設計のやり方まとめ

最後に、ここまでの内容をもう一度振り返り、KGI設計の重要性とポイントを整理しましょう。

KGIを正しく設定することで、組織全体の目標が明確になり、従業員のモチベーションが高まると同時に、具体的な施策を検討する指針を得ることができます。

特に、成果につながるKGIを設計するためには、以下のポイントが欠かせません。

- 現状分析を行い、自社の強み・弱みや市場環境を把握する

- ビジネスゴールを明確化して、組織全体の方向性と整合性をもたせる

- KGIを数値化し、誰が見ても同じ評価ができるようにする

- 役割分担とモニタリング体制を整え、定期的にレビューと修正を行う

KGI設計に取り組むことで、組織は短期的な成果に一喜一憂するのではなく、長期的なビジョンに向かって筋道を立てて前進できるようになります。

もちろん、最初から完璧なKGIを設計するのは難しいかもしれません。

しかし、市場や経営環境の変化に応じて柔軟に修正していく姿勢を保つことで、組織全体が高いパフォーマンスを発揮し続ける土台が築かれるでしょう。

ぜひ、本記事を参考に、自社やチームのKGI設計の精度を高めてみてください。