KFS(重要成功要因)特定のやり方とは?KPIやKGIとの関係や利用例を分かりやすく解説!

企業が成果を出すためには、何が成功を左右する要因なのかを明確にすることが大切です。

とはいえ、どの部分に注目するべきか分からず漫然と取り組んでいては、せっかくの努力も成果につながりにくくなります。

そこで鍵となるのがKFS特定です。

会社やプロジェクトの方向性を正しく見極め、効率的に進めるためのポイントを本記事で解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

KFS(重要成功要因)特定とは?

ここでは、KFS特定とは具体的にどのような概念で、どのような場面で活用されるのかを見ていきます。

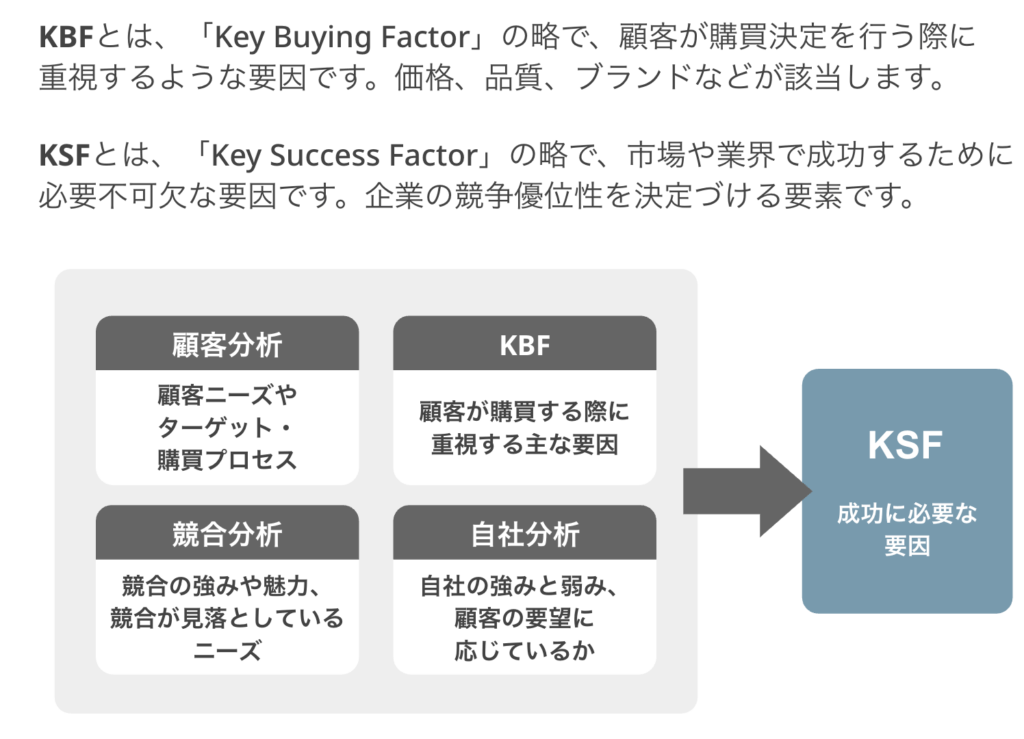

>>KBF(重要購買決定要因)分析とは?マーケティング施策に活かす方法とKSFとの違いも解説

KFS(Key Factors for Success)の定義

KFSとは”Key Factors for Success” の略称で、事業やプロジェクトを成功へ導く重要な要素を指します。

例えば、飲食店であれば「味の品質」「接客サービス」「立地」「価格設定」などがKFSとして考えられます。

つまり、KFSを特定することで「これさえ押さえれば成功に近づく」という要因が明らかになり、経営や運営の方向性を定めやすくなるのです。

企業や組織では多くのリソースがかかるため、全方位的に手を打とうとするとコストや時間が足りないことがよくあります。そこでKFSを抽出し、優先度をつけることが大切です。

KFSを押さえておけば、他の要素が少々弱くても大きく崩れず、プロジェクト全体を安定して推進できます。

どのような分野で活用されるのか

KFS特定は企業経営に限らず、個人事業主やフリーランスが行うサービス提供など、あらゆるビジネス領域で活用されます。

例えば、新商品の開発であれば「顧客ニーズの徹底的な分析」や「価格競争力」がKFSになることもありますし、ITサービスでは「UI/UXの使いやすさ」や「サーバーの安定性」がKFSになる場合もあります。

また、KFSは状況に応じて変化する点にも注意が必要です。

同じ業種であっても、マーケットが成熟して競争が激化しているフェーズと、新規市場を開拓しているフェーズでは、求められる要因が異なります。

常に自社の置かれている立場を客観的に見つめ直し、その時点で最も重要な成功要因を見極める柔軟性が不可欠です。

なぜKFS特定が重要なのか?

ここでは、なぜKFS特定が企業や事業において欠かせないのか、その背景と効果を考えます。

経営資源の最適配分と意思決定の指針になる

ビジネスを成功させるためにはヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を効果的に配分しなければなりません。

しかし、リソースは限られているため、全方位的に取り組んでも集中力が散漫になり成果が出づらいのが現実です。そこで、KFSを特定する意義が出てきます。

まず、KFSを特定することで「最優先で取り組むべき要素」が明らかになります。

例えば、ネット通販を行う場合、デザインの美しさよりも「ユーザーが購入しやすい導線づくり」や「在庫管理の徹底」などがKFSにあたるのであれば、まずはそこに資源を集中的に投下すると効果が高いわけです。

その結果、経営資源を最適に使えるだけでなく、組織全体が同じ方向を向いて効率よく動けるようになります。

事業の成功確率を高め、リスクを最小化する

KFS特定を行うと成功確率が高まるだけでなく、リスクの低減にもつながります。

どのような市場でも、主要な成功要因を外してしまうと、他の施策がいくら優れていても大きな成果が得られません。

特に競合が激しい領域では、KFSを外した瞬間に顧客を奪われる可能性が高まります。

一方で、KFSを押さえていれば、部分的に劣った面があっても顧客から一定の支持を得られるため、競争に埋もれにくいという利点があります。

極端な話をすれば、飲食店であれば「とにかく味が抜群」ということだけでも強みになります。

他の部分にやや改善の余地があっても、味へのこだわりが確立されていれば多くの顧客から評価されやすいのです。

KFSを把握することで、限られたリソースを適切に配分してリスクを下げられるという効果が期待できます。

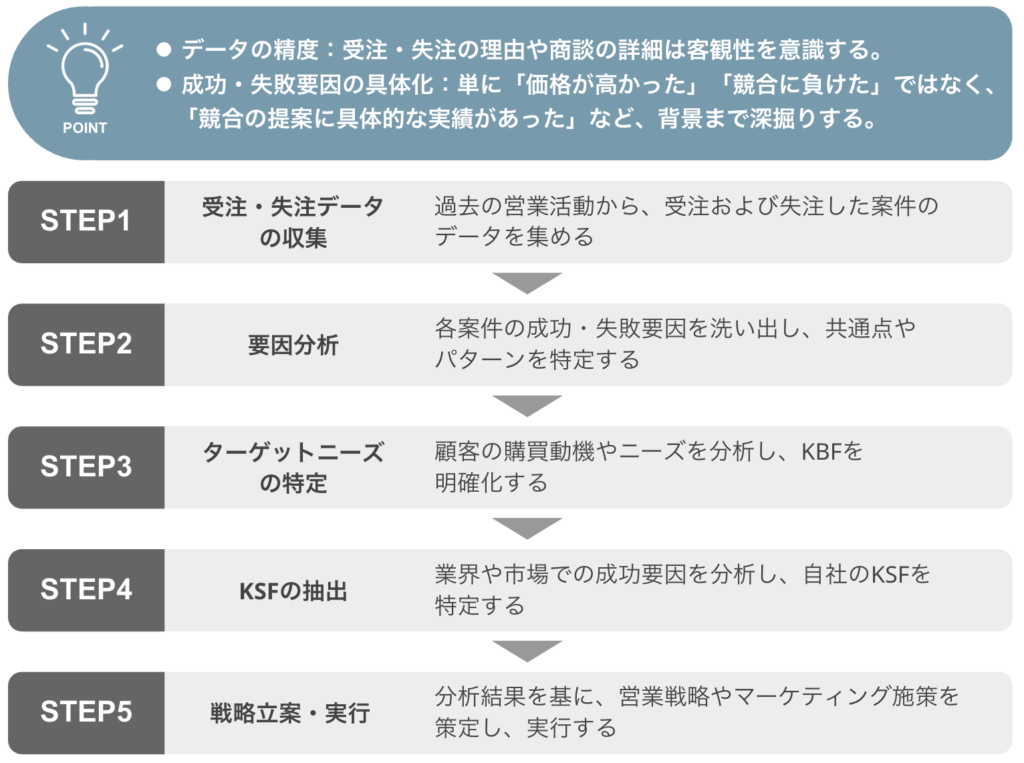

KFS特定のやり方3ステップ

ここでは、KFS特定を進める上で具体的にどんなステップを踏めば良いかを見ていきます。

①情報収集と分析

まずは業界の基本構造や競合他社の動向、顧客のニーズなどを徹底的に洗い出します。

情報収集の際に重要なのは、データだけでなく現場の声や顧客の生の意見を聞くことです。

アンケートやインタビューなどを実施することで、表面上の数値では見えてこない実態を把握できるからです。

また、経済産業省が公表している「中小企業白書」などの公的データも活用すると、自社ではカバーしきれない業界全体の実情や、最新トレンドを俯瞰的に確認できます。

公的機関の情報は信頼性が高く、客観的な視点からKFSを洗い出す上でも非常に有益です。

さらに、以下のような視点で分析を進めると、成功要因を見つけやすくなります。

- 競合他社との比較(サービス品質、価格設定など)

- 顧客の不満・期待(市場のニーズや痛みを把握)

- 業界における差別化ポイント(どのようにして他社と区別されるか)

②KFSの絞り込みと優先度付け

情報収集と分析を行ったら、次にKFSを洗い出していきます。しかし、あれもこれもと欲張ってしまうと結局は焦点がぼやけてしまいがちです。

そこで最も重視したいのが優先度の明確化です。

まずは「成功に直結する要素」と「マイナスを最小化する要素」を区別して考えます。

例えば、製造業であれば、品質管理や生産コストの抑制が重要なのは言うまでもありませんが、それが自社における優先順位のトップかどうかは業態や戦略によって変わってきます。

顧客が何を最重要視しているかという視点を常に忘れず、本当に必要な要因に集中しましょう。

優先度を決める際は、関係者全員で議論するプロセスが大切です。経営者、管理職、現場スタッフ、場合によっては顧客の声も取り入れることで、トップダウンだけでは見えない盲点をカバーできます。

③具体的な実行計画への落とし込み方

KFSを特定しただけでは実際の成果にはつながりません。

大切なのは、それをどのように実行計画へと落とし込むかです。

計画策定の際には、以下のような観点を取り入れるとスムーズです。

- 各KFSを具体化する指標の設定(KPIなど)

- 指標達成のために必要なタスクの洗い出し

- タスクごとの担当者と締切の明確化

- 計画の定期的な見直しタイミング

一例として、Webマーケティング分野におけるKFS特定と実行計画を表にまとめると、下記のようになります。

| KFS(成功要因) | 具体的な指標例 | 実行施策例 |

| 顧客を呼び込む集客力 | サイト訪問数月間1万PV | SEO対策、SNS広告出稿、販促キャンペーン実施 |

| 購入に直結させる導線づくり | コンバージョン率3% | ランディングページのデザイン改善、ユーザビリティテスト |

| リピーターの獲得 | リピート購入率20% | 顧客管理システム導入、定期便モデルの提案 |

このように、KFS特定で浮き彫りになった要素を具体的な指標とタスクに落とし込むことで、誰が何をするかが明確になります。

結果として組織全体が同じゴールに向かって動きやすくなるのです。

KFS特定の事例紹介

ここでは、実際のビジネスにおけるKFS特定の事例をいくつか取り上げ、その成功要因を学びます。

業種や規模別のKFS特定例

- 飲食店(個人経営)や接客がKFSになりやすいです。

特に個人店では大手チェーンに対抗するには「この店でしか味わえない特別感」や「店主とのコミュニケーション」がカギとなります。

そこで仕入れ先を厳選し、味の差別化を徹底することで固定客の獲得に成功しているケースもあります。

- ITベンチャー企業革新的なアイデアや技術力がKFSになりやすく、それに加えて成長スピードの早い市場を選ぶことも重要です。

例えば、AIを活用したサービスであれば、いち早く実用化して認知度を高める戦略にフォーカスし、リソースを集中的に投入することで短期間で市場ポジションを確立できます。

- 地方の製造業地場の特産品や独自技術を差別化ポイントとして押し出し、そのストーリー性をブランディングすることがKFSとなります。

単なる「製品」として売るだけではなく、「地域の文化や伝統に根ざした技術」として情報発信することで、他社との差別化を図れるのです。

事例から学ぶ成功パターンと失敗パターン

成功パターンでは「顧客が本当に求める価値は何か」を深掘りし、そこにリソースを集中投下しています。

逆に失敗パターンでは、ありとあらゆる施策に手を広げてしまい、どれも中途半端に終わってしまうというケースが多いです。

また、KFSを一度決めても状況が変化すれば見直しが必要です。

急激に市場が変化する現代では、常に最新情報をキャッチアップし、KFSをアップデートする意識が求められます。

KFS特定で失敗しないための注意点

ここでは、KFS特定を進める際に陥りがちな落とし穴や、気をつけるべきポイントを解説します。

思い込みや主観だけに偏らないための工夫はしない

KFS特定はリサーチと分析が重要ですが、個人的な経験や思い込みだけで判断してしまうと本来の成功要因を見落としがちです。

そこで、客観的なデータや顧客の声、第三者の視点を取り入れる必要があります。

定量データと定性データをバランスよく組み合わせながら判断することで、より正確にKFSを浮き彫りにできます。

さらに、組織内でも上層部の意見ばかりが強くなると、現場の実態とかけ離れた施策になりがちです。

現場スタッフや顧客、取引先など複数のステークホルダーからのフィードバックを参考にすることで、主観的になりすぎないようにしましょう。

市場やトレンド変化への柔軟な対応

KFSは時代や市場の変化に応じて常に変わります。

例えば、オンライン化が急速に進んだ昨今では、デジタル領域における施策がKFSになりやすい傾向があります。

しかし、それも数年後には別の技術やトレンドが台頭するかもしれません。

そのため、一度KFSを特定しても定期的な見直しが欠かせません。変化への対応が遅れると、いくら従来の戦略で成果を上げていた企業でも一気に後れを取る可能性があります。

現状維持に安住せず、常にアンテナを張って新しい情報をキャッチする柔軟さが求められます。

KFS特定に関してよくある質問

ここでは、KFS特定についてよく寄せられる疑問を解説します。

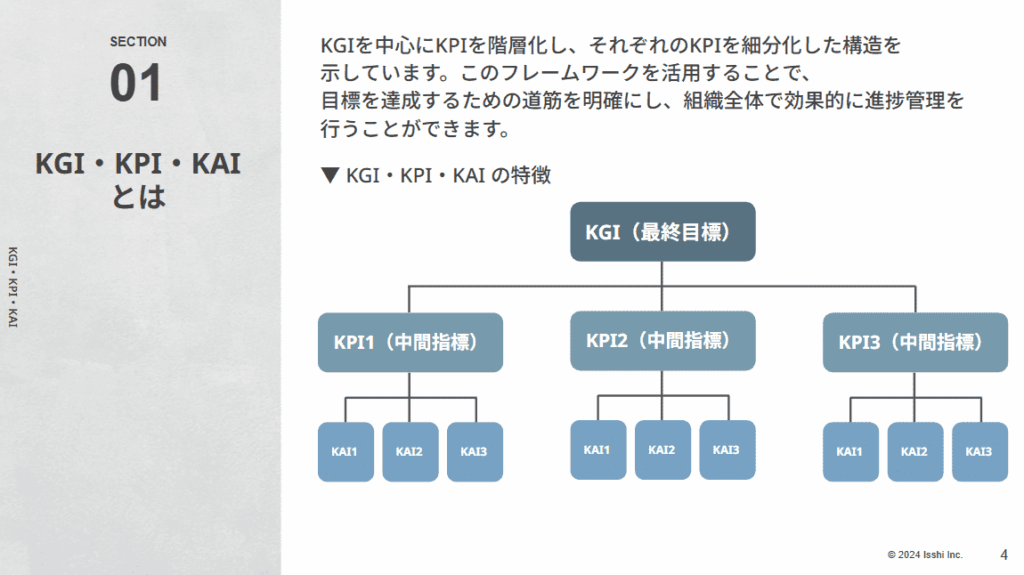

KFSとKPI、OKRなどの違いは?

KPIやOKRは具体的な数値目標や行動目標を定める指標であるのに対し、KFSはあくまで「成功を導くために欠かせない要因」を示します。

KFSをもとに「売上◯%UP」などの数値目標をKPIとして設定するのが一般的な流れです。

OKRはKPIよりも大きな目標(Objective)と、それを達成するための目標指標(KeyResults)を組み合わせるフレームワークで、KFSとの相性も良いといえます。

中小企業や個人事業主でもKFS特定は必要?

企業規模に関係なく、KFS特定は有用です。

むしろリソースに限りがある中小企業や個人事業主こそ、何に集中すべきかを明確化することが重要です。

KFSを押さえていれば大手との競合においても差別化ポイントを打ち出しやすく、限られた時間とコストで最大限の成果を狙えます。

専門家に依頼すべきか、自社内で対応すべきか?

KFS特定は基本的に社内で完結できますが、業界研究や客観的な分析が難しい場合や、社内にノウハウが不足している場合はコンサルタントや外部の専門家に一部を依頼するのも手段の一つです。

ただし、最終的には自社のメンバーが中心となって取り組むことが望ましいでしょう。

外部の専門家はあくまで客観的なデータ分析やフレームワークの活用をサポートしてくれる存在であり、実行に移すのは社内のメンバーだからです。

KFS特定のまとめ

KFS特定はビジネスの成功率を高め、最適なリソース配分と効率的な経営判断を可能にする強力な手法です。

成功要因を押さえておけば、たとえ他の部分で多少の弱点があったとしても、顧客からの支持を得て安定した成長を実現しやすくなります。

本記事で紹介したように、まずは情報収集と分析を行い、そこから導き出されるKFSに優先度をつけましょう。

その後、具体的な指標や担当者、期限などを決めて実行計画に落とし込みます。

さらに、定期的に振り返りを行い、市場の変化や組織の成長に合わせてKFSを見直すことで、常に競合他社との差別化を図れるようになります。

自社のKFSが明確になると、迷いなく戦略的な施策を打ち出せるようになり、全社が同じ方向性で動き出す原動力となるでしょう。

規模の大小を問わず、KFS特定はビジネスを成功に導くための軸です。今こそKFS特定を行い、ビジネスの未来を切り開きましょう。