イノベーター理論とは?マーケティングでどう活用するのかわかりやすく解説!

新しい商品やサービスを考えるとき、どの段階のお客様から支持されやすいのか、またその後どう普及していくのかをつかむのは非常に重要です。

しかし実際には、素晴らしいアイデアを作っても一部の人には届き、その先へなかなか広がらないことも少なくありません。

そこで活用したいのが「イノベーター理論」。本記事では、この理論の基本からマーケティングでの応用方法、成功事例までをわかりやすく解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>バリュープロポジションとは?作り方や使い方を例を交えて紹介!

目次

イノベーター理論とは?

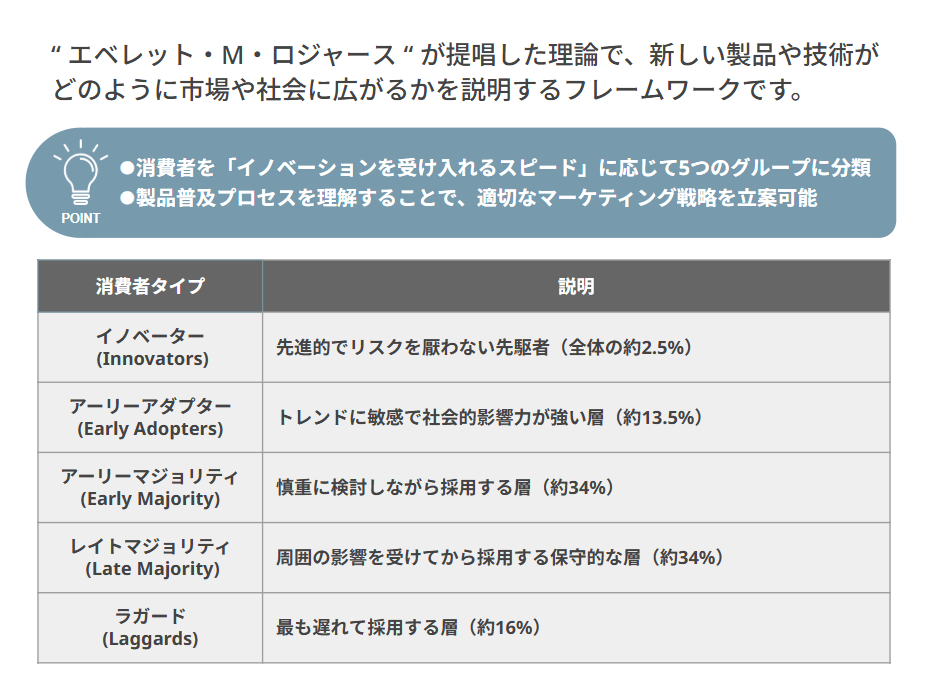

イノベーター理論は、アメリカの社会学者エヴェリット・ロジャーズ(Everett Rogers)によって提唱された、新しい製品やアイデアが社会にどのように受け入れられ、普及していくかを5つの消費者タイプに分けて捉える理論です。

製品が市場に投入されたとき、どの層が初期に購入しやすく、どの層が慎重になるのかがひと目でわかるため、企業やマーケターにとっては非常に有用なフレームワークと言えます。

例えば、革新的なスマートフォンや家電製品が登場した際、「まずはとにかく試したい」と真っ先に飛びつく層がいる一方、周囲の評判や口コミをじっくり確かめてから買う層も存在します。

こうした心理や行動特性を理解できると、商品やサービスの普及シナリオを設計しやすくなるため、マーケティング戦略の土台として幅広く活用されています。

イノベーター理論の5つのタイプ

本章では、イノベーター理論が示す5種類の消費者タイプを詳しく理解するメリットをご紹介します。

タイプごとの特徴を押さえられれば、より的確なターゲティングやアプローチが可能となります。

イノベーター(Innovators)

イノベーター理論で最初に登場するのが「イノベーター」です。

全体の市場のうち約2.5%ほどと言われており、新しいモノや技術を試すことに大きな喜びを感じる好奇心旺盛な層です。

彼らは製品に多少の不具合があっても、それを面白がって改善に協力してくれるような姿勢を持っています。

この層をしっかりとつかむことが、新製品や革新的なサービスを世に広める上での最初の鍵となります。

なぜなら、イノベーターが高い評価を下した製品は、後続の層にもポジティブな影響を与えるからです。

また、イノベーターはSNSやブログなどを活用して積極的に情報発信する人も多く、初期の口コミ効果を生む存在として非常に貴重です。

アーリーアダプター(Early Adopters)

続いて市場の約13.5%を占めるのが「アーリーアダプター」です。

イノベーターほどの冒険心はないものの、トレンドに敏感で周囲から「情報通」として一目置かれることが多い層です。

製品を使いこなし、メリットとデメリットをわかりやすくまとめて発信するため、イノベーター理論では特に重要とされています。

なぜなら、彼らアーリーアダプターの評価が高まることで、市場全体の信用度が一気にアップし、後続の大多数の層が安心して導入を検討し始めるからです。

製品にある程度の完成度と説得力が求められる段階でもあるため、企業側はこの層のニーズに合わせた最適化や、魅力的なプロモーションを仕掛ける必要があります。

アーリーマジョリティ(Early Majority)

アーリーマジョリティは市場の約34%を占め、アーリーアダプターの評判を重視して「そろそろ試してみようかな」と考える層です。

新しいものに興味はあるものの、積極的に飛びつくことは少なく、ある程度の信頼性や実績を確認してから導入を決めます。

彼らに製品が浸透し始めると、市場での認知度が一気に高まり、売上も大きく伸びるタイミングとなります。

そのため、ここでの施策やコミュニケーション戦略を誤ると大きな機会損失につながりかねません。

逆に言えば、この層を確実に取り込み、満足度を高めれば、大きな普及フェーズに乗るための確固たる足場を築くことができます。

レイトマジョリティ(Late Majority)

レイトマジョリティもアーリーマジョリティと同じく全体の約34%を占めますが、アーリーマジョリティよりも慎重な傾向があります。

周囲の導入例を見てからようやく腰を上げることが多く、価格の安定や性能評価が定まっていることを重視します。

この層に浸透する段階になると、市場での製品の存在感は高まり、すでに一定の信頼感が形成されています。

しかし同時に、価格競争や差別化が難しくなる局面でもあります。

企業側はコスト面やサポート体制の充実など、「今からでも導入するメリット」を強く打ち出してアピールすることが重要です。

ラガード(Laggards)

最後に「ラガード」です。

全体の約16%を占め、最も導入が遅れる層と言われています。

新しいモノに対する抵抗感が強く、過去からの慣習や既存の製品・サービスを使い続けることに安心を覚える人たちです。

彼らにアプローチするには、すでに市場が成熟しきっていることが前提となります。

実質的には、全ての製品が当たり前になった時点で「仕方なく取り入れる」という場合が多いでしょう。

イノベーター理論とキャズム理論の関係

この章では、キャズム理論とのつながりを理解するメリットをお伝えします。

イノベーター理論だけでは補いきれない「普及が途切れる大きな溝」への対処法が見えてきます。

キャズム理論は、アーリーアダプターからアーリーマジョリティへと製品が普及する間に存在する「大きな溝」を示す概念です。

イノベーター理論は5つの消費者タイプの特徴を示していますが、その中でもアーリーアダプターからアーリーマジョリティへ移行するときに需要の急拡大が期待されます。

その一方で、価値訴求や価格設計を誤ると一気に広がらなくなるリスクがあるとされています。

この大きな溝が「キャズム」です。

キャズムを越えるためには、アーリーアダプター向けの製品・サービス訴求をそのまま一般層に適用するのではなく、よりシンプルで分かりやすい価値提案が求められます。

企業はイノベーター理論を活用して「どの層がどんな心理状態にあるのか」を把握し、それぞれに適したメッセージやサポート体制を整える必要があるでしょう。

イノベーター理論をマーケティングに活用する方法

以下では、実際にマーケティング施策に落とし込む際のポイントを学ぶメリットをご紹介します。

新製品ローンチから広告運用、価格設定に至るまで、具体的な戦略のヒントが得られます。

新製品ローンチのコミュニケーション設計

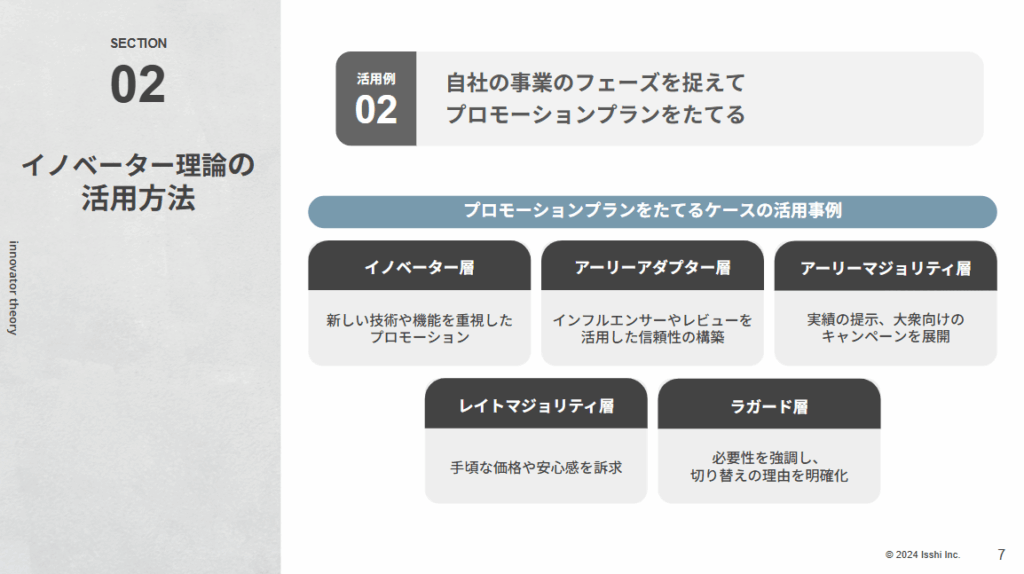

新製品をローンチする際は、まずイノベーターやアーリーアダプターへのアプローチを重視します。

最初の段階で重要なのは、製品の先進性やユニークさを際立たせつつ、不確定要素を「改善可能な要素」としてポジティブに捉えてもらうコミュニケーションです。

初期の小規模キャンペーンや限定販売を実施し、好奇心旺盛な層に響くブランドイメージを築くと良いでしょう。

また、テストユーザーのフィードバックを積極的に取り入れる姿勢を示すことで、イノベーターの信頼を獲得しやすくなります。

彼らは試作品に興味を持ち、問題点をフィードバックしてくれる傾向が強いので、ローンチ初期の改善サイクルを回す上で欠かせない存在となるでしょう。

広告・PRチャネル選定のコツ

イノベーター理論を踏まえると、アーリーアダプターへの情報発信ではSNSやブログ、専門メディアなどニッチで濃いコミュニティを狙うのが効果的です。

一方で、アーリーマジョリティに向けたアピールでは、テレビCMや大手ポータルサイトなど、幅広い層にリーチできるチャネルを検討する必要があります。

さらに、レイトマジョリティやラガードをターゲットにする場合は、安心感やコストパフォーマンスを強調したPRが重要です。

口コミサイトや家電量販店の店頭販促など、身近で実物を確認できる手段が有効となります。

こうしたチャネルの使い分けが、イノベーター理論をマーケティングで活かす大きなコツと言えるでしょう。

価格設定とプロモーションのタイミング

新製品やサービスを展開する際の価格設定は、各消費者タイプの心理に合わせて段階的に戦略を組むと効果が上がりやすくなります。

イノベーターやアーリーアダプターに向けては、多少高めの価格でも「新しい価値に投資する」という意識を醸成できれば問題ない場合が多いです。

その後、市場が広がり始めるアーリーマジョリティに合わせて、少し値下げやキャンペーンを打ち出すことで一気に裾野を広げることができます。

また、キャズムを越えるかどうかの瀬戸際では、価格だけでなくプロモーションの打ち方も重要です。

魅力的な限定特典や割引期間を設定して「今が買い時」と感じさせる仕掛けを作りましょう。

これらのタイミングを誤ると、市場が価格にシビアになった時点で普及が滞ってしまうので注意が必要です。

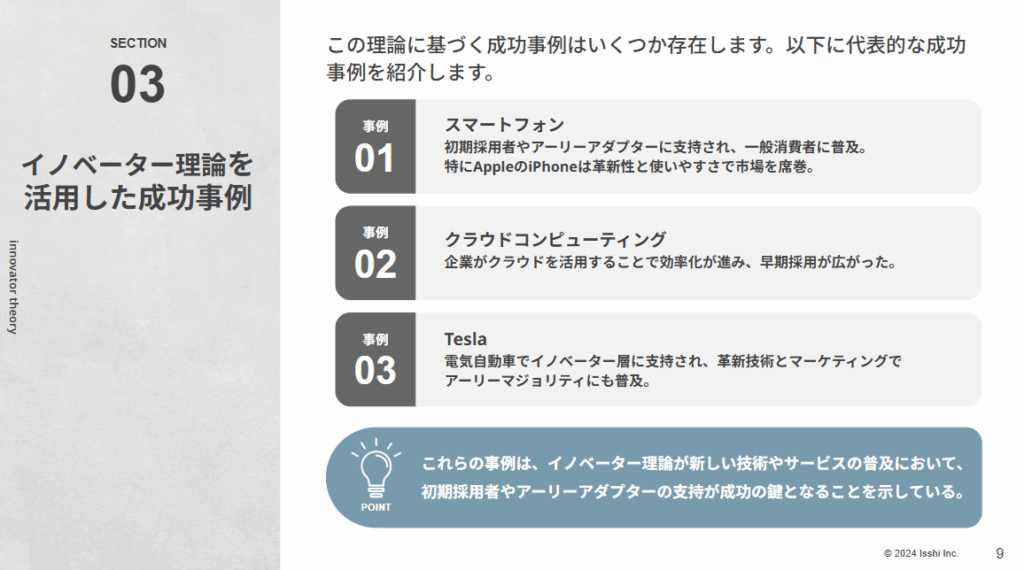

イノベーター理論の成功事例7選【国内/国外】

ここでは、実際にイノベーター理論を上手く活用して成功した事例を見るメリットをご紹介します。

各企業の事例から学べば、自社のマーケティング戦略にも取り入れやすくなるはずです。

Apple|アーリーアダプターを魅了したiPhone戦略

AppleはiPhoneを通じて、まさにイノベーター理論の先駆けとなった企業の一つです。

当初はタッチパネルやApp Storeなど革新的な要素を前面に押し出し、「最先端の体験をしたい」というイノベーターやアーリーアダプターの心を掴みました。

販売価格は決して安くなかったものの、技術の新規性やブランド力で「これを持つこと自体がステータス」というイメージを作り上げたのが成功の要因です。

その後、操作性の高さやアプリの充実といったメリットが口コミで広がり、アーリーマジョリティやレイトマジョリティまで浸透。

価格設定やラインナップ展開で段階的に裾野を広げたことで、スマートフォン市場を大きく変革しました。

Tesla|電気自動車市場でのキャズム超え

Teslaは電気自動車(EV)の分野で、イノベーター理論とキャズム理論を体現した企業として知られています。

初期モデルは高級路線で、資金力のあるイノベーターやアーリーアダプター向けに「環境と未来を体感できる最高峰のEV」というブランディングを行いました。

やがて普及モデルの「Model 3」や充電インフラの整備を進めることで、アーリーマジョリティへとリーチ。

多くの消費者が「EVでも日常利用に問題ない」と感じ始めたところで市場全体が一気に加速し、今や世界的に電気自動車の波が広がっています。

Dyson|革新的デザインで家庭用家電に革命

Dysonは独自のサイクロン技術や特徴的なデザインを武器に、掃除機をはじめとした家庭用家電市場で注目を集めました。

最初はイノベーターやアーリーアダプターが性能面とスタイリッシュな外観に惹かれ、「掃除機にしては高いけれど、試す価値がある」と判断して購入。

その後、「紙パックが不要」「吸引力が持続する」というメリットが口コミで広がり、価格面でのハードルを超えて一般層にも認知が広がりました。

革新的なデザインと機能性で市場を切り拓いた好例です。

Netflix|ストリーミング市場の普及と変革

NetflixはDVDの郵送レンタルから始まりましたが、その後ストリーミングサービスにシフトチェンジし、大きく成長しました。

当初、ストリーミングという概念自体が馴染みのない人も多かったものの、イノベーターやアーリーアダプターが「好きなときに、好きな場所で視聴できる」という利便性に魅力を感じて利用を開始。

さらにオリジナル作品の充実や視聴データを活かしたレコメンド機能が評価され、アーリーマジョリティが一気に参入する素地を作りました。

現在では、レイトマジョリティやラガード層にまで浸透し、テレビの見方を根本的に変える存在となっています。

メルカリ|日本国内でのCtoC市場開拓

日本国内でのCtoC取引を一般層にまで広げた代表的な成功例としてメルカリが挙げられます。

初期はフリマアプリ自体が新しく、イノベーターやアーリーアダプター層が「不要品を手軽に売買できる」という点に注目して利用を開始しました。

その後、操作性のシンプルさや匿名配送・アフターサポート体制の拡充を図ったことで、安全に売買できるアプリとして評判が高まり、アーリーマジョリティからレイトマジョリティにまで普及。

CtoCビジネスを一気にメジャー化させました。

Zoom|パンデミック下で一気に浸透したWeb会議ツール

Zoomはもともと、オンライン会議ツールとして特定のビジネスユーザーに利用されていました。

イノベーターやアーリーアダプターにあたるIT企業やリモートワークを積極的に導入していた組織がその利便性を評価。

しかし、新型コロナウイルスのパンデミックにより、急速に一般企業や教育機関へと導入が進み、一気にアーリーマジョリティとレイトマジョリティへ普及しました。

ここでは社会情勢が大きく後押しをしたとはいえ、もともとの操作性や通信の安定性が高く評価されていたことが成功要因と言えます。

ChatGPT|AIチャットが一般層へと広がる転換点

ChatGPTはAIを活用した対話型サービスであり、リリース当初はテック系のイノベーター層が先んじて使い方を試し、多様なフィードバックを提供してくれました。

これが品質向上につながり、同時にSNSなどで話題が拡散されることでアーリーアダプターが続々と参加。

多言語対応の利便性やクリエイティブな活用事例が広まるにつれ、ビジネスや教育現場からも注目を集め、アーリーマジョリティへと波及していきました。

現在では情報収集やコンテンツ制作など幅広い用途で使われ始めており、AIチャットが一般層に広がる大きな転換点を築いています。

イノベーター理論を活かす実践ステップ

ここでは、理論を実際のビジネスに取り込む際に押さえておきたいポイントを理解するメリットをご案内します。

理論を学んだだけで終わらず、次のアクションに結びつけましょう。

イノベーター理論を実務に落とし込むには、まず自社の商品・サービスを「誰が最初に使うのか」を明確にすることから始めましょう。

社内外の顧客データを分析し、好奇心旺盛な層やトレンド好きな層をピックアップすると、ターゲットの輪郭が見えてきます。

その後、アーリーアダプターにも響く魅力的な価値を抽出し、SNSやオンラインコミュニティを通じて露出を図ります。

反応を見ながら製品や訴求内容をブラッシュアップしていけば、アーリーマジョリティへスムーズに移行する土台を作りやすくなります。

ここでキャズム理論も併せて考慮し、どの段階で大衆向けの訴求や価格設定が求められるかを検討することが肝要です。

さらに、経済産業省が公表している成長戦略フォローアップでも、新技術やサービスの社会実装を促進するための取り組みが要点として示されています。

そうした公的機関の方針や市場全体の動向を注視しつつ、自社のマーケティング戦略を練っていくと、より効果的な成果が期待できるでしょう。

イノベーター理論に関してよくある質問

この章では、理論を実践する際に企業から寄せられがちな疑問点を把握するメリットを示します。

疑問を解消すれば、よりスムーズにマーケティング戦略に取り入れられるでしょう。

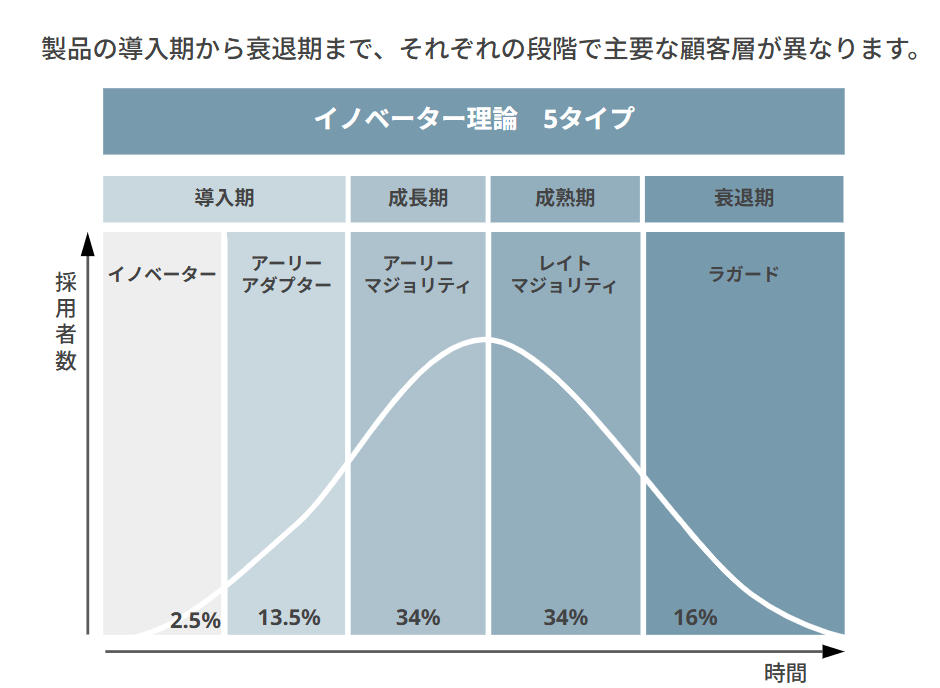

イノベーター理論とプロダクトライフサイクルの違いは?

イノベーター理論は市場を取り込む際の消費者層の違いに注目しており、どの層がどのような心理で製品に触れるのかを示しています。

一方、プロダクトライフサイクルは「導入期→成長期→成熟期→衰退期」という商品の寿命に焦点を当てています。

つまり、イノベーター理論が「人」にフォーカスしているのに対し、プロダクトライフサイクルは「製品の成長ステージ」に重きを置く点が大きな違いです。

双方を組み合わせて考えると、いつ・どのようにターゲット層が変化していくかを立体的に捉えることができます。

5つのタイプの見分け方とは?

5つのタイプを厳密に数字で区切るのは難しいですが、製品やサービスに対する態度である程度推測可能です。

例えば、「真っ先に試す」「SNSで積極的に情報を発信する」傾向が強い人はイノベーターやアーリーアダプターに近いと考えられます。

一方、「周囲の評判を重視し、みんなが使っているから導入する」というスタンスの人は、アーリーマジョリティやレイトマジョリティ寄りでしょう。

ラガードは明確に新しいものへの抵抗感が強く、最後まで切り替えをしない場合が多いのが特徴です。

キャズムはなぜ越えるのが難しい?

キャズムを越えるのが難しいのは、アーリーアダプターとアーリーマジョリティとでは製品に求める価値が大きく異なるからです。

アーリーアダプターは新しさや革新性、ブランドイメージに惹かれますが、アーリーマジョリティは安定した品質や価格、分かりやすいメリットを重視します。

この差を埋めるためには、製品の完成度を高めるだけでなく、メッセージの伝え方や販売チャネル、価格戦略などを適切に調整する必要があります。

BtoBでの具体的活用方法は?

BtoBでもイノベーター理論の考え方は応用可能です。

例えば、新しいSaaSツールを企業向けに販売する場合、まずはITリテラシーが高くリスク許容度の高い企業(イノベーターやアーリーアダプターに相当)を狙うのが定石です。

そこで実績と事例を積み上げ、ケーススタディを公開することで、より慎重な企業(アーリーマジョリティやレイトマジョリティ)へ安心感を提供します。

BtoBの場合は導入プロセスが長期化しやすいので、説得材料や導入後のサポート体制をしっかりと整えることが成功への近道です。

まとめ|イノベーター理論で顧客の心を掴むポイント

イノベーター理論は、革新的な製品やサービスを市場に浸透させる上で大きな指針となる理論です。

イノベーターやアーリーアダプターをうまく巻き込み、キャズムを意識してアーリーマジョリティへと普及していく流れを設計することで、大きくビジネスを伸ばせます。

成功事例や公的機関の情報も参考にしながら、ぜひ自社の戦略に取り入れてみてください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能