仮説検証とは? 正しいやり方やフレームワーク、成功のポイントまで徹底解説

新規事業やマーケティング施策が思うように進まない、何度も手戻りが発生して時間とコストばかりがかかってしまう。

そんな悩みを抱えていませんか。

その原因は、勘や経験だけに頼った意思決定にあるのかもしれません。

感覚で進めたプロジェクトが失敗に終わる苦い経験は、多くのビジネスパーソンが通る道です。

この記事では、そのような状況を打破する強力な武器「仮説検証」について、その基本から実践的なフレームワーク、成功のポイントまでを網羅的に解説します。

データに基づいた意思決定で、あなたのビジネスを成功へと導く具体的な方法がここにあります。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>事業戦略のフレームワーク10選!活用順番やメリットを事例を交えて紹介

目次

仮説検証とは?

仮説検証とは、ある課題に対して「こうではないか」という仮の答え(仮説)を立て、それが正しいかどうかを客観的な事実やデータに基づいて検証する一連のプロセスです。

ビジネスにおける意思決定の精度を高めるための科学的なアプローチと言えます。

勘や経験則に頼るのではなく、論理的な根拠に基づいて行動を選択するため、無駄な失敗を減らし、成功への最短ルートを見つける手助けとなります。

具体的には、市場調査やデータ分析から仮説を立て、アンケートやテストマーケティングなどの手法で検証し、その結果を次のアクションに繋げていくのです。

仮説検証が重要な理由

仮説検証は、ビジネスの成功確率を飛躍的に高めるために不可欠なプロセスです。

最大の理由は、意思決定の質が向上し、大きな失敗を未然に防げる点にあります。

勘や思い込みでプロジェクトを進めると、市場のニーズとずれていた場合に、多大な時間とコストを失いかねません。

事前に仮説を立てて小さなテストを繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながら、顧客が本当に求める価値を見極めることができます。

また、チーム内で「なぜこの施策を行うのか」という共通認識を醸成できるのも大きなメリットです。

データという客観的な根拠があるため、関係者の納得感を得やすく、プロジェクトをスムーズに推進できます。

仮説検証の適切なプロセス

仮説検証を効果的に進めるためには、決まったプロセスに沿って進めることが重要です。

本パートを理解することで、再現性のある検証が可能になり、思いつきの行動を減らせます。各ステージの役割を把握し、着実にステップを進めましょう。

現状分析ステージ

仮説検証の第一歩は、現状を正しく理解することから始まります。

主観や思い込みを排し、客観的なデータに基づいて自社や市場、顧客の状況を深く分析するステージです。

この分析が曖昧だと、その後に続く仮説の質も低くなってしまいます。

具体的には、市場のトレンドや競合の動向、自社の強み・弱み、顧客の購買データやWebサイトのアクセスログなど、多角的な情報を収集・分析します。

ここで重要なのは、データの中から変化や課題の兆候を見つけ出し、後の仮説設定につながる「気づき」を得ることです。

データと向き合い、事実を正確に捉えることが、精度の高い仮説検証の土台を築きます。

仮説設定ステージ

現状分析で得られた気づきをもとに、課題を解決するための具体的な「仮の答え」を設定するのが仮説設定ステージです。

ここで立てる仮説の質が、検証プロセス全体の成否を大きく左右します。

良い仮説は、「もし(施策)を実行するならば、(このような結果)になるだろう」というように、具体的で検証可能な形になっていることが特徴です。

例えば、「サイトのボタンの色を赤から緑に変えれば、クリック率が5%向上するだろう」といった形式です。

この段階では、できるだけ多くの仮説を出し、その中から最もインパクトが大きく、検証しやすいものを優先的に選び出す視点も重要になります。

検証ステージ

仮説設定ステージで立てた仮説が本当に正しいのかを、実際に試して確かめるのが検証ステージです。

ここでは、仮説を証明するための具体的な実験計画を立て、実行に移します。

計画を立てる際は、「何を」「いつまでに」「どのように」検証するのか、そして「どのような状態になれば成功とするか」という評価指標(KPI)を明確に定めておくことが不可欠です。

具体的な手法としては、Webサイトの改善であればA/Bテスト、新商品の需要を探るならプロトタイプを用いたユーザーテストなどが挙げられます。

できるだけ少ないコストと時間で、客観的なデータを収集することを目指し、思い込みを排除した公平な実験環境を設計することが成功の鍵となります。

振り返りと学びの活用

検証によって得られた結果を分析し、仮説が正しかったのか、あるいは間違っていたのかを判断するのが最後のステージです。

単に結果の良し悪しで一喜一憂するのではなく、なぜそのような結果になったのかを深く考察することが重要になります。

仮説が正しければ、その要因を分析して本格的な展開を検討します。たとえ仮説が間違っていたとしても、それは失敗ではありません。

「この方法はうまくいかない」という貴重な学びを得られたと捉え、その原因を分析し、次の新たな仮説設定に活かすのです。

このサイクルを繰り返すことで、継続的に改善が進み、事業や施策は着実に成功へと近づいていきます。

仮設検証の精度の上げ方

仮説検証は回数を重ねるごとに精度が向上しますが、そのプロセスを効率よく改善するコツがあります。

以下に、仮説検証の精度を上げるために押さえておきたいポイントをまとめます。

- 仮説立案を恐れない

仮説が間違っていても問題ありません。むしろ「仮説は間違っていて当たり前」という前提に立ち、間違いを恐れず素早く仮説を立てる姿勢が大切です。仮説検証の目的自体、「それが正しいか確かめること」にあるのですから、最初から身構えすぎる必要はありません。 - 思考と行動のバランスを取る

闇雲に動くのは問題ですが、考えることに時間をかけすぎても非効率です。重要なのは論理的に考えつつ行動も停滞させないバランスです。ある程度筋の通った仮説を立てたらすぐに実行し、その結果をまた検証・分析して次に活かす。このサイクルをいかにスピーディーに回すかが精度向上のカギになります。 - 小さく素早いサイクルを繰り返す

綿密に情報を集めすぎても時間を浪費しますし、確実性を求めすぎて検証を先延ばしにしても成果は出ません。大事なのはざっくり仮説を立ててざっくり検証し、このサイクルを数多く回すことです。実はこれこそが仮説検証の精度を高める近道であり、数多くの試行錯誤から有益な知見が蓄積されます。 - 信頼性の高い情報を収集する

仮説検証には質の高い情報収集が不可欠です。世の中には真偽の不確かなデータも多いため、可能な限り客観的な事実データを集めましょう。例えば自らユーザーにヒアリングして得た生の声や、公的機関・企業公式発表の統計など信憑性の高い情報は、仮説検証の精度を上げる土台になります。 - 仮説を明確に表現する

仮説の表現を磨くことも精度向上のポイントです。「なんとなく~かもしれない」という曖昧な表現ではなく、「○○という理由で△△だと考える」のように因果関係を明確に示しましょう。表現が明確になると、チーム内で認識が統一され検証プロセスへスムーズに移行できます。逆に表現がぼんやりしていると、人によって解釈が異なり無用な齟齬を生む恐れがあります。

以上の点を意識すれば、仮説検証のサイクルを回すたびに学習効果が高まり、仮説の精度が段階的に上がっていくでしょう。

言い換えれば、「素早く回し、確かな情報で検証し、明確な形で学習する」という姿勢が精度向上の秘訣です。

仮説検証で活用できるフレームワーク/手法

仮説検証を効率的かつ体系的に進めるために、様々なフレームワークや手法が開発されています。

ここでは代表的なものを5つ紹介します。

それぞれの特徴を理解し、目的に合った手法を選べるようになりましょう。

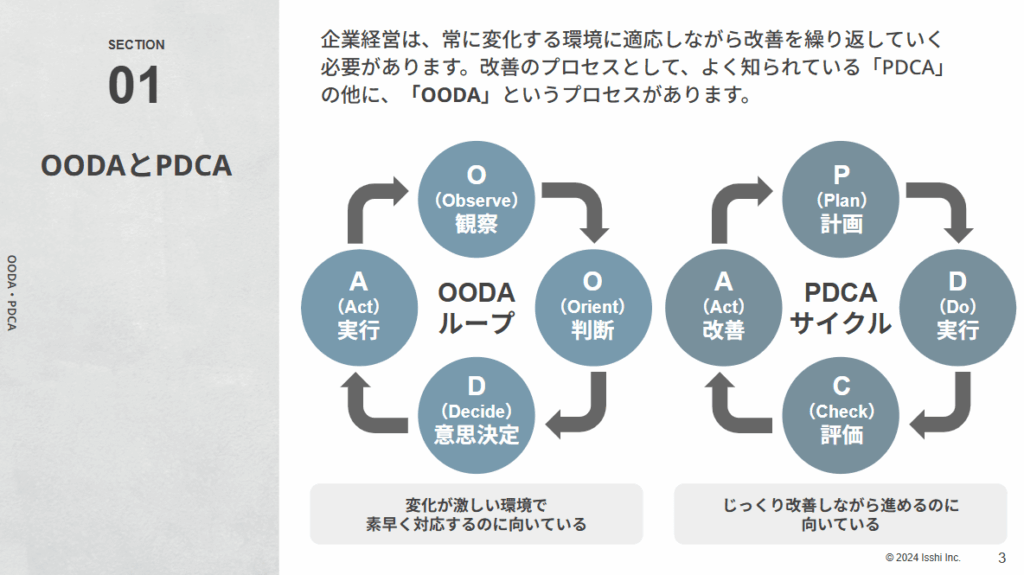

PDCA/OODAサイクル

PDCAサイクルは、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」を繰り返す、業務改善の基本的なフレームワークです。

計画を重視し、着実に改善を進めるのに適しており、既存業務の改善など、比較的見通しの立てやすい状況で力を発揮します。

一方、OODA(ウーダ)ループは、「Observe(観察)→Orient(状況判断)→Decide(意思決定)→Act(行動)」のサイクルです。

市場や顧客の状況を素早く観察し、迅速な意思決定と行動を重視するため、変化の速い不確実な状況下での仮説検証に向いています。

リーンキャンバス

リーンキャンバスは、新規事業のビジネスモデルを1枚の紙に可視化するためのフレームワークです。

特に、スタートアップや新しいプロジェクトの初期段階で非常に役立ちます。

キャンバスは「顧客セグメント」「課題」「独自の価値提案」「ソリューション」など9つのブロックで構成されており、事業の全体像を整理できます。

各ブロックに書き出した要素は、それぞれが検証すべき「仮説」の塊です。

例えば、「この顧客は本当にこの課題を抱えているのか?」といった最もリスクの高い仮説から順番に検証していくことで、事業の成功確率を効率的に高めることができます。

デザイン思考とストーリーボード

デザイン思考は、ユーザー(顧客)の視点に立って、彼らが本当に抱えている課題を発見し、その解決策を創造するための思考法です。

ユーザーへの深い共感から始めることで、これまでにない革新的なアイデアや、質の高い仮説を生み出すことができます。

ストーリーボードは、そのアイデアやソリューションをユーザーがどのように体験するのかを、イラストやテキストで時系列に沿って物語のように表現する手法です。

これにより、チーム内でのイメージ共有が容易になるだけでなく、ユーザー自身に見せてフィードバックをもらうことで、アイデア段階での仮説検証が可能になります。

ユーザーインタビューとアンケート

ユーザーインタビューは、数人のユーザーに対して1対1で深く話を聞き、その背景にあるニーズやインサイト(本音)を探る定性調査の手法です。

アンケートでは分からない「なぜそう思うのか?」という理由を掘り下げることができ、課題仮説の精度を高める上で非常に有効です。

一方、アンケートは、多くの人に対して同じ質問を投げかけ、量的なデータを収集する手法です。

ある仮説がどの程度の割合の人に当てはまるのかを検証したい場合に適しています。

この二つを組み合わせることで、仮説の発見から検証までを効果的に行うことができます。

MVP/プロトタイピング

MVPとは「Minimum Viable Product」の略で、顧客に価値を提供できる最小限の機能を備えた製品やサービスを指します。

いきなり完璧な製品を作るのではなく、まずはMVPを素早く開発して市場に投入し、実際のユーザーからのフィードバックを得て仮説を検証します。

プロトタイピングは、製品のアイデアを動く模型や画面遷移図などの「試作品」で具体化する手法です。

本格的な開発に入る前にプロトタイプをユーザーに試してもらうことで、ユーザビリティに関する課題を発見したり、需要の有無を検証したりすることができ、開発の手戻りを大幅に削減できます。

仮説検証の活用事例

仮説検証は、机上の空論ではなく、日々のビジネスの様々な場面で実践されています。

具体的な事例を通じて、自社での応用イメージを膨らませてみましょう。

マーケティング施策

マーケティングは仮説検証が最も活発に行われている領域の一つです。

例えば、Webサイトのコンバージョン率を改善したい場合、「ボタンの文言を『資料請求』から『無料で試す』に変えれば、クリック率が上がるのではないか」という仮説を立てます。

そして、A/Bテストツールを使って2つのパターンのボタンをユーザーにランダムで表示し、どちらのクリック率が高いかを実際に検証します。

他にも、広告のキャッチコピーや画像、メールマガジンの件名など、あらゆる要素で仮説検証を繰り返すことで、施策の効果を最大化していくことが可能です。

新規事業/スタートアップ

新規事業やスタートアップの成功は、いかに早く顧客の課題を見つけ、受け入れられる解決策を提示できるかにかかっています。

ここでは、「〇〇という課題を抱えている顧客は、我々の提供するこのソリューションにお金を払ってくれるだろうか」という事業の根幹に関わる仮説を検証することが最優先事項です。

そのために、前述のMVP(最小限の機能を持つ製品)を開発し、アーリーアダプターと呼ばれる新しいもの好きの顧客層に提供します。

そして、実際に使ってもらい、お金を払ってくれるか、継続して使ってくれるかという事実をもって、事業が成立するかどうかを検証していくのです。

データ分析

データ分析の現場でも、仮説検証は中心的な役割を果たします。

例えば、ECサイトのアクセスログを分析していて、「特定の商品の購入率が低い」という事実を発見したとします。

ここで、「商品ページの画像の質が悪いため、魅力が伝わっていないのではないか」という仮説を立てることができるでしょう。

この仮説を検証するために、プロのカメラマンが撮影した高品質な画像に差し替えて、その後の購入率の変化を計測します。

このように、データから課題を発見し、仮説を立て、施策を実行して再度データで評価するというサイクルを回すことで、データに基づいた継続的な改善が実現します。

仮説検証を成功させるポイント

仮説検証を成功させるためには、「失敗を恐れずにサイクルを速く回すこと」が最も重要です。

最初の仮説が完璧であることは稀であり、検証と修正を繰り返す中で、より良い答えにたどり着きます。

間違いを恐れて行動が遅れることが、最大の機会損失につながります。

小さな失敗から学び、素早く次のアクションに移る文化をチームで作ることが不可欠です。

また、検証結果を客観的に評価し、たとえ自分の立てた仮説が否定される結果であっても、それを受け入れる謙虚な姿勢が求められます。

成功は、数多くの検証の積み重ねの上にあることを常に意識しましょう。

仮説検証に関してよくある質問

ここでは、仮説検証に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。

おすすめのフレームワークと選び方は?

目的やフェーズによって最適なフレームワークは異なります。

まず、既存業務の継続的な改善を目指すなら、シンプルで導入しやすい「PDCAサイクル」がおすすめです。

一方で、市場の変化が激しい場合や迅速な判断が求められる状況では、観察から入る「OODAループ」が有効です。

全く新しい事業やサービスを立ち上げる初期段階では、ビジネスモデル全体を可視化し、検証すべき仮説を洗い出せる「リーンキャンバス」が最適でしょう。

このように、自分が置かれている状況や、明らかにしたい仮説の種類に応じて使い分けることが重要です。

新規事業の仮説検証は何から始める?

まずは顧客の課題を深く理解することから始めます。

多くの新規事業が失敗する原因は、誰も求めていないものを作ってしまうことです。

そのため、最初に検証すべき最も重要な仮説は「自分たちが解決しようとしている課題は、顧客にとって本当にお金を払ってでも解決したいほど深刻なものなのか?」という「課題仮説」です。

この仮説を検証するためには、机上で考えるだけでなく、実際にターゲットとなる顧客候補にユーザーインタビューを行い、彼らの生の声を聞くことが不可欠です。

ソリューションを考えるのは、課題の実在が確認できてからでも遅くありません。

仮説思考との違いは?

仮説思考は「課題に対して仮の答えを出す思考法」そのものを指し、仮説検証は「その仮説をテストする具体的なプロセス」を指します。

仮説思考は仮説検証の初期段階である「仮説設定ステージ」で特に重要となるスキルであり、両者は密接に関連しています。

失敗しないための注意点やよくある落とし穴は?

よくある失敗は、検証が目的化してしまうことです。

仮説検証はあくまで意思決定の質を高めるための手段です。

データを集めて分析しただけで満足してしまい、次のアクションに繋がらないケースが見られます。

また、自分の立てた仮説に固執し、反証するデータを無視してしまうのも典型的な落とし穴です。

常に客観的な視点を持ち、仮説が間違っていた場合は素直に認め、軌道修正する柔軟性が求められます。

仮説検証のまとめ

仮説検証は、課題に対して仮の答え(仮説)を立て、データに基づいてその正しさを検証する一連のプロセスです。

この手法を用いることで、ビジネスにおける意思決定の精度を劇的に高め、リスクを最小限に抑えながら成功確率を高めることができます。

現状分析から仮説設定、検証、振り返りというサイクルを回し、PDCAやMVPといったフレームワークを活用することが有効です。

重要なのは、客観的な視点を持ち、スピードを意識し、失敗から学ぶ姿勢です。

本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ仮説検証を実践してみてください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能