STP分析のやり方とは?効果やマーケティング活用事例を交えて分かりやすく解説!

マーケティング戦略を考える際、ターゲットとなる顧客を正しく把握できなければ、どれほど優れた商品やサービスを提供しても成果に結びつきにくくなってしまいます。

多くの企業が抱える「自社の商品が必要な人に届いていない」「競合に埋もれて目立たない」といった悩みを解決するために、効果的な方法として注目されるのがSTP分析です。

本記事では、STP分析の具体的なやり方やメリット、活用事例を詳しく解説し、これまで成果が出なかったマーケティング施策を変えるヒントを提供します。

最後まで読むことで、競合他社と差をつけるための実践的なアクションが見えてくるでしょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

STP分析とは?

ここでは、STP分析の基本概念を理解し、全体像を把握しておきましょう。

STP分析の概要

STP分析とは、マーケティング戦略を立案する上で用いられるフレームワークの1つで、以下の3つのステップの頭文字を組み合わせたものを指します。

・Segmentation(セグメンテーション)

・Targeting(ターゲティング)

・Positioning(ポジショニング)

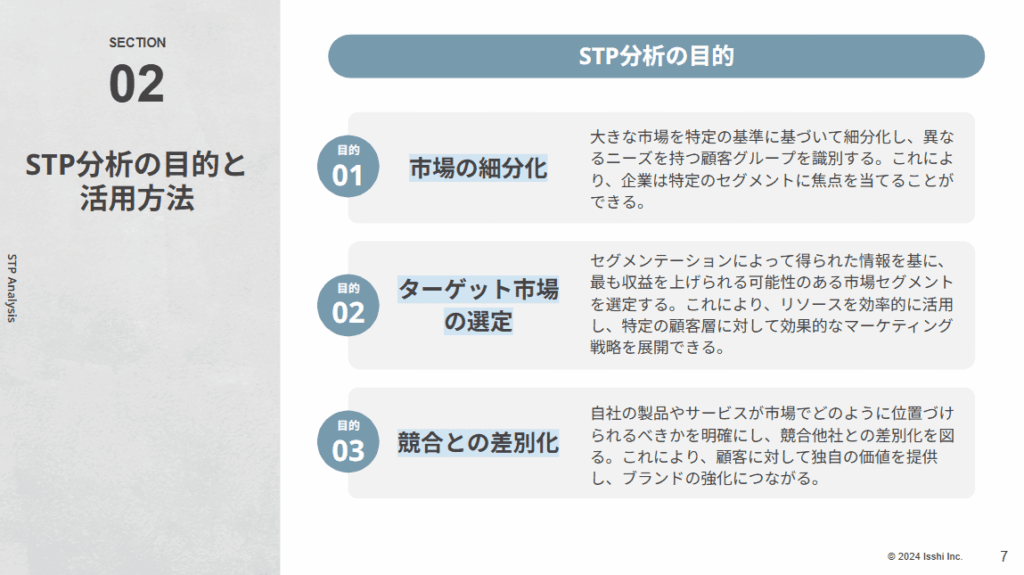

まず、STP分析の目的を明確にすると、マーケティング活動をより効果的に行うため、顧客を多様な切り口で分類し、その中から自社が優位を築ける顧客層を選定し、競合との差別化を図ることにあります。

すべての人を対象にしてしまうと訴求メッセージが散漫になり、結局は誰にも響かない結果に陥りやすくなります。

STP分析を丁寧に行うことで、顧客に響くメッセージを見極め、市場での競争力を高めることが期待できます。

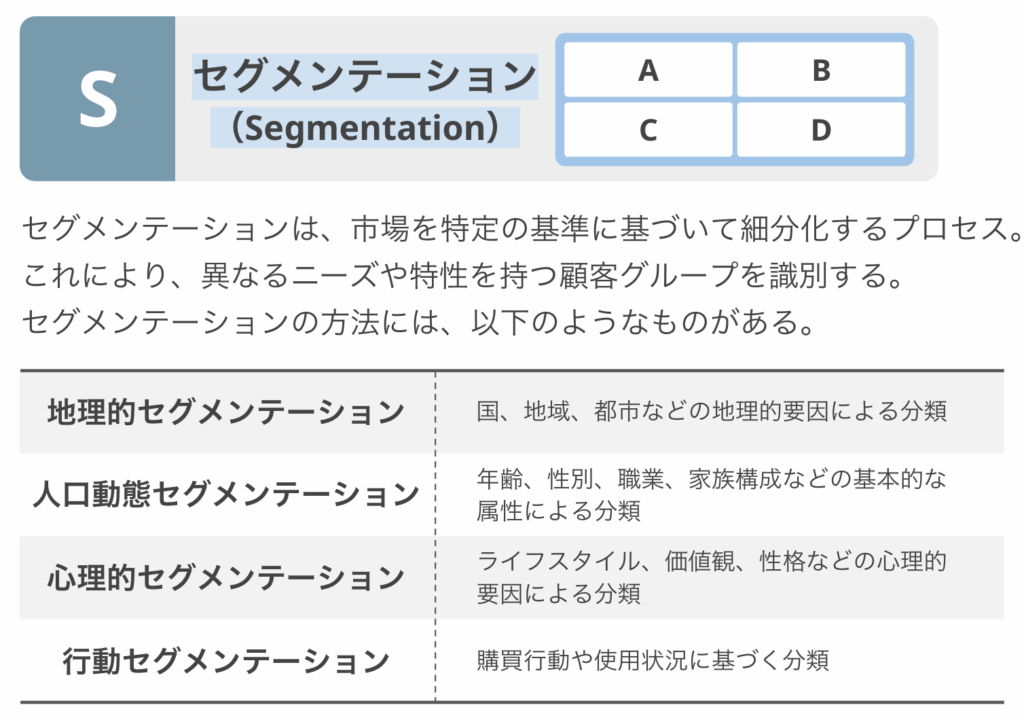

セグメンテーション

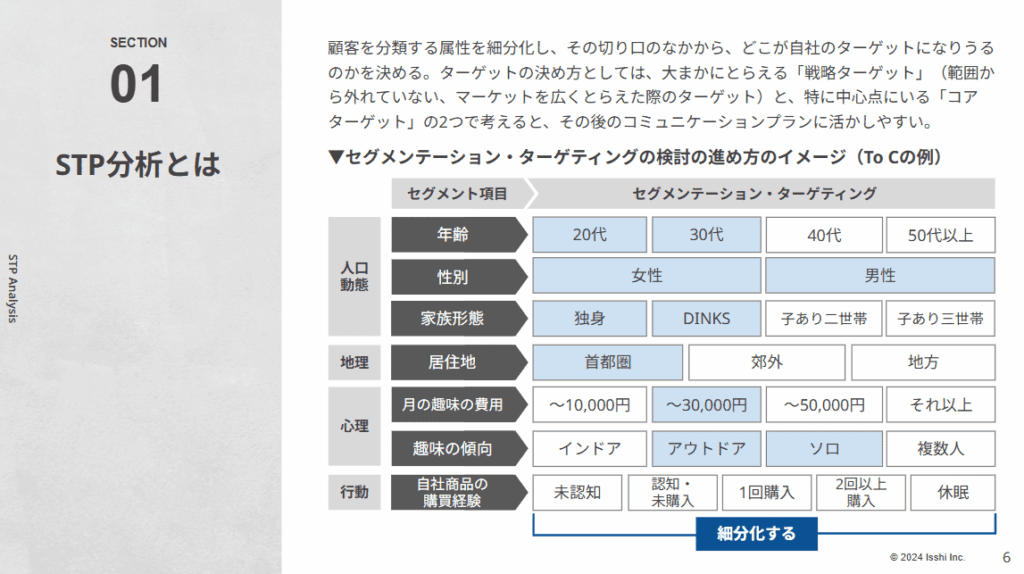

市場を細分化する工程であり、例えば、以下のような切り口で分割します。

- 属性(年齢、性別、地域など)

- 心理(価値観、ライフスタイル、興味関心など)

- 行動(購入頻度、購買チャネルなど)

セグメンテーションで重要なのは、漠然と分割するのではなく、自社の商品・サービスと親和性の高い切り口を選ぶことです。

もし細分化が雑だと、ターゲティングの段階で悩む原因になります。逆に細分化しすぎても、十分な市場規模を確保できない可能性があるため、バランスが重要です。

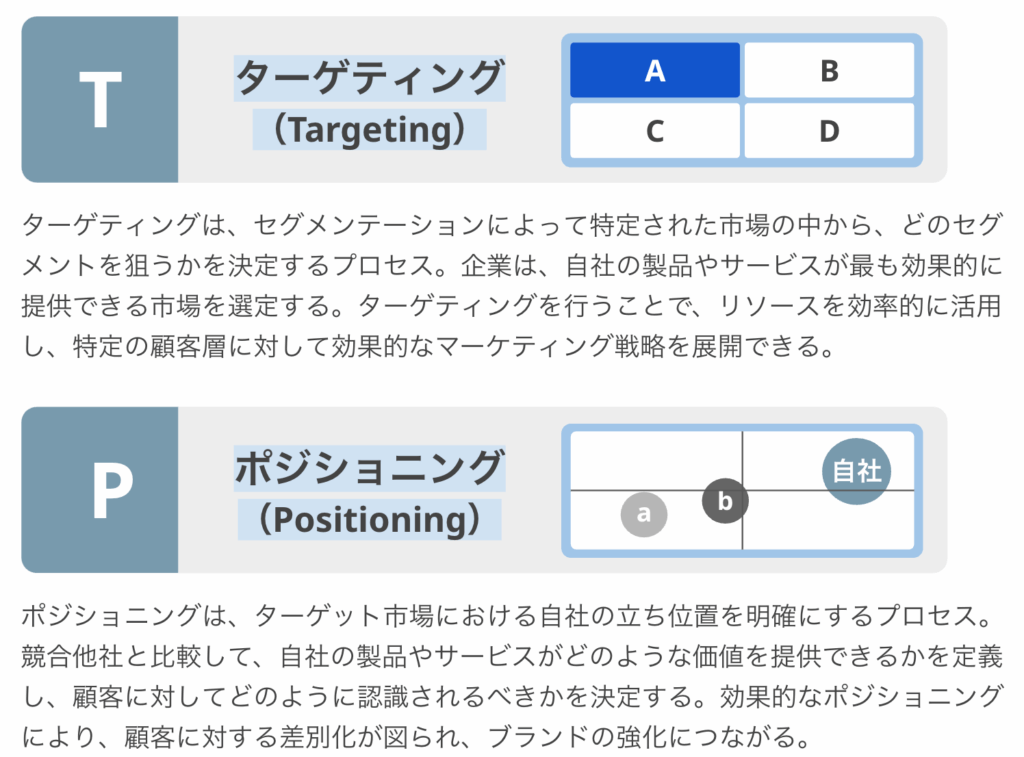

ターゲティング

セグメンテーションで分類した複数のグループのうち、ビジネス成果が見込めるグループを選び出す工程です。

有望度を判断する際には、市場規模や成長性、競合数や参入障壁の高さなどがポイントになります。

ターゲットを絞り込みすぎると得られる顧客数が少なくなりますが、逆に広げすぎるとメッセージの焦点がぼやけてしまいがちです。

自社リソースや商品の特性を踏まえ、最適なグループを見つけることが重要です。

ポジショニング

選んだターゲット層の中で、自社の製品・サービスをどのような価値や特徴によって際立たせるかを決定する工程です。

他社製品との差別化ポイントを明確にし、ターゲットが魅力的に感じるポジションを取ることを目指します。

例えば、「高品質だが価格がやや高い」という層を狙うのか、あるいは「価格を徹底的に抑えてコスパを重視する」層を狙うのかなど、企業の強みとターゲットのニーズが交差する地点を探すことが肝心です。

STP分析を行うメリット3選

ここではSTP分析を行うことで得られる具体的なメリットを見ていきましょう。

市場機会の明確化

STP分析を導入する最大のメリットは、市場の中で自社が狙うべき機会が明確になることです。

市場には多様な顧客層が存在し、全員に受け入れられる戦略を取ろうとすると、結局どの層にもしっかりと刺さらなくなる可能性が高いです。

顧客のニーズは細分化されており、そのニーズを満たす商品・サービスが求められています。

例えば、内閣府が公表している「消費者白書」においても、多様化する消費者意識と嗜好性が指摘されています。

このように嗜好や価値観が細分化している現代では、より具体的なニーズに応えることが市場での競争力につながるのです。

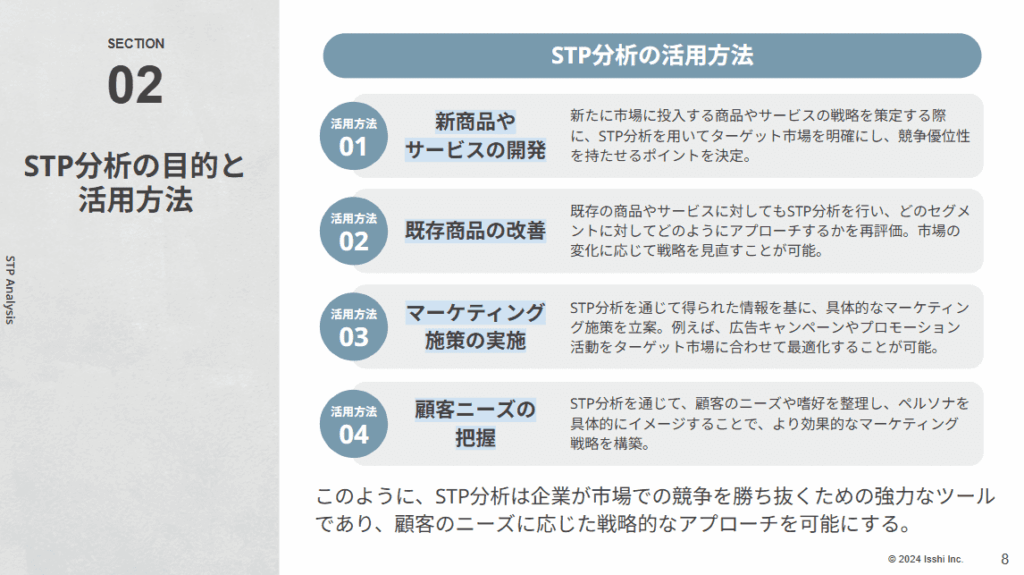

STP分析で有望な層を見極めることで、当てずっぽうの戦略ではなく、実効性の高いマーケティング施策を実施できるようになります。

ターゲットに合った施策立案

STP分析でセグメンテーションとターゲティングがうまくできていれば、施策は自然とターゲットに合ったものになります。

例えば、若い女性をターゲットにしたアパレルブランドであれば、SNSを活用したキャンペーンが効果的かもしれません。

一方で、高齢者向けの健康食品を扱うならば、テレビや新聞を活用したり、店舗での試食販売を活用したりといった方法が有効になる可能性があります。

ターゲットを明確にすることで、・広告出稿先の選択・メッセージのトーンや内容・クリエイティブ(デザインやコピー)などが自ずと絞り込まれ、成果に直結する戦略をスピーディーに立案できます。

これによって効率的な予算配分が可能になるのも大きなメリットです。

競合との差別化につながる

市場には常に競合他社が存在します。STP分析で自社の強みを活かせるターゲットとポジションを把握しておけば、競合他社との差別化が容易になります。

例えば、品質がとびきり高いのか、デザインが秀逸なのか、他社にはないアフターサービスを提供するのか…競合優位性を自社のポジションとして確立することは、価格競争に巻き込まれないための有効な手段です。

差別化が明確であればあるほど、顧客の印象にも残りやすく、リピーターとしての定着にも貢献します。

結果的に企業のブランド力が向上し、長期的な視点でマーケットシェアを高めることができるのです。

STP分析のやり方3ステップ

ここではSTP分析を進める上での具体的なフローを確認しましょう。

①セグメンテーション

STP分析の第一歩であるセグメンテーションは、市場を分類する作業です。

まずは、自社の商品・サービスが提供する価値を整理し、その価値を求めるであろう消費者像を描き出すところから始めるとスムーズです。

例えば、以下のような軸で市場を分割できます。

| セグメント切り口 | 具体例 |

|---|---|

| 属性 | 年齢、性別、職業、所得、居住地域など |

| 心理 | 価値観、ライフスタイル、趣味・嗜好など |

| 行動 | 購買頻度、購買チャネル、ブランドロイヤリティなど |

どのセグメントを切り口にするかによって、分割の精度と有効性が変わります。

例えば、商品の特性上「20〜30代女性に特にウケる」という仮説があるなら、「年齢×性別×購買チャネル」で分割してみるなど具体的な切り口を考えてみましょう。

必要に応じて、複数の切り口を組み合わせることも大切ですが、細かすぎるセグメント設定は現実的にターゲットとして成立しない場合もあるため、バランスを見極めることがポイントです。

②ターゲティング

セグメンテーションで分類したグループのうち、最も成果を生むと期待できるグループを選定します。

ターゲットを決める際には以下のような視点で絞り込みます。

- 市場規模:ある程度の数が見込めるか?

- 成長性:今後拡大が期待できる市場か?

- 競合状況:競合他社の強さや参入ハードルはどうか?

- 自社リソースとの相性:広告費や人員配置などが許容範囲か?

すべての条件を理想通りに満たすターゲットを見つけるのは難しいものの、なるべく優先順位を明確にして取捨選択することで、より確度の高いターゲット選定が可能になります。

ターゲットが決まれば、彼らが本当に必要としている価値は何かを再度見直し、次のポジショニングへとつなげます。

③ポジショニング

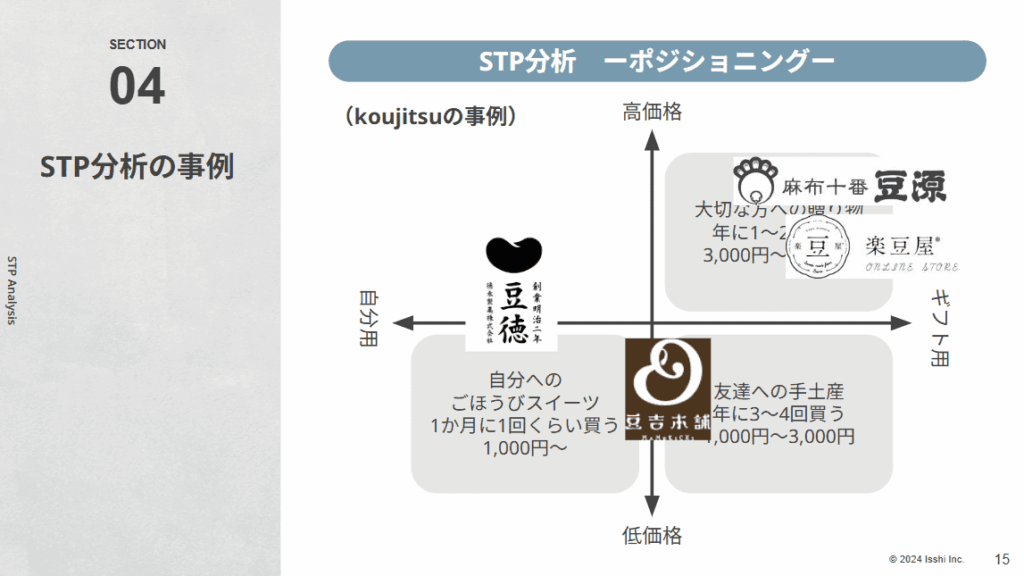

ターゲットとなる顧客セグメントに対して、どのような独自のポジションを取るかを決めるのがポジショニングです。

ここでは「顧客視点」で自社の商品・サービスを見直してみると効果的です。

例えば、同じグループの顧客でも、価格重視で選ぶ人もいればブランドイメージを重視する人もいます。どんな価値が最も刺さるのかを深く考え、具体的なイメージを描きます。

ポジショニングを決めるときの具体的な手順は以下の通りです。

・競合商品の特徴や価格帯、ユーザー層を調査

・自社の商品・サービスの強み(品質、デザイン、価格など)を一覧化

・顧客が求める価値と自社の強みが交わるポイントを探す

・競合がカバーしていないポジションを発見する

・そのポジションを明確なコンセプトとして打ち出す

例えば、「機能面では圧倒的に優れているが価格が高い」ポジションとするのか、「リーズナブルだがデザインが洗練されている」ポジションなのかによって、訴求メッセージは大きく変わります。

こうした立ち位置が明確になることで、その後の広告展開や商品開発方針をブレずに進められるようになります。

STP分析の活用事例

ここでは、STP分析を具体的に活用した事例をイメージすることで、現場での実践につなげましょう。

新商品開発における活用事例

例えば、新しいドリンクを開発する飲料メーカーの場合、まず大きな視点で「健康志向の若年層」「筋トレ・スポーツを日常的に行う20〜40代男性」「カフェインを控えたい中高年層」などにセグメント分けするとします。

次に、売上・需要の伸びそうなグループをターゲティングし、その層に合ったドリンクのフレーバーや栄養成分の強化を検討します。

そして、ポジショニングでは「運動後のタンパク補給に最適」「やさしい甘さで夜でも飲める」といった訴求ポイントを決め、競合商品との差別化を図ります。

このように、セグメンテーション→ターゲティング→ポジショニングの流れを明確に踏むことで、誰に向けたドリンクなのか、どんな価値を提供するのかがクリアになります。

広告制作やパッケージデザインなどのクリエイティブ面でも一貫性を維持しやすくなり、結果として売上アップにつなげられる可能性が高いです。

サービス改善やリニューアル時の活用事例

既存のサービスをリニューアルする場合にもSTP分析は有効です。

例えば、サブスクリプション型のオンライン学習サービスを運営している場合、既存ユーザーの使用状況や解約理由を分析し、顧客群をセグメントごとに整理します。

そこから「どのグループが最も長く利用しているか」あるいは「どのグループが途中解約率が高いのか」などを見極め、有望度や改善点を特定します。

例えば、20代後半〜30代前半の働く女性層は美容や健康への意識が高い一方、学習のための時間が取りづらい、といったセグメントが浮かび上がるかもしれません。そこで短時間で学べるカリキュラムを強化し、「忙しい人でも無理なく学べる」というポジショニングを狙います。

結果的に学習継続率が向上し、リニューアル後のサービス満足度も高まるというわけです。

STP分析のやり方に関してよくある質問

ここでは、STP分析の具体的な実践について、多くの人が疑問に思うポイントを挙げます。

他のフレームワーク(SWOT分析など)との違いは?

SWOT分析や3C分析など、マーケティングにはさまざまなフレームワークがあります。

STP分析は「どの顧客層に価値を提供するか」を明確にする点が特徴で、ターゲットの絞り込みと自社のポジショニングに重点を置きます。

一方で、SWOT分析は自社の強みや弱み、環境機会などを網羅的に把握するための手法です。

これらは競合する考え方というより、それぞれ補完関係にあり、一連のマーケティングプロセスで組み合わせて使うとより効果的です。

新規ビジネスやスタートアップの場合でも使えますか?

STP分析は企業の規模に関係なく活用できます。むしろ市場にまったく新しいサービスを投入する際、誰に向けた価値提供なのかを明確にしないと、開発コストや広告費ばかりが先行し失敗リスクが高まります。

スタートアップほどリソースが限られている場合、STP分析で的確にターゲットを絞り、最小限のコストで最大の効果を狙うことが重要です。

分析結果が曖昧になりがちな場合はどうすればいい?

STP分析の結果を曖昧にしてしまう原因として、セグメンテーションでの切り口が広すぎる、あるいは定量的なデータが不足している、などが挙げられます。曖昧さを解消するためには以下の対策が有効です。

・顧客調査(アンケートやインタビュー)を実施する

・既存顧客の購買データを分析し、行動特性を具体的に把握する

・仮説検証を小規模のテストマーケティングで行う

これらの方法を組み合わせることで、定量的な裏付けを得ながらセグメンテーションを行い、ターゲティング精度を高められます。

小規模事業でも本当に有効なのでしょうか?

有効です。むしろ大手よりも限られたリソースで勝負せざるを得ない小規模事業こそSTP分析を入念に行い、的確な市場を狙うべきです。

市場を大まかに捉えていたのでは、大手との競争で埋もれてしまいます。

限られた資金や人員でも「この層には負けない」という強いポジションを打ち立てるために、STP分析の導入は非常に効果的です。

STP分析のやり方まとめ

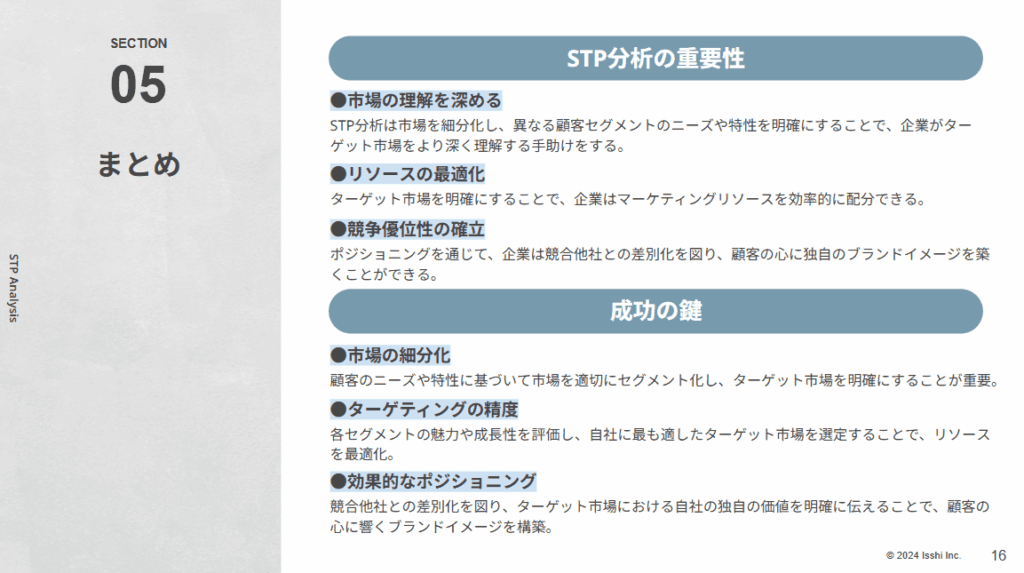

最後に、STP分析の重要性と活用のポイントを整理しましょう。

STP分析は、顧客をセグメントごとに細分化し、その中から最も魅力的なターゲットを選び出し、自社ならではの強みでポジショニングを図ることで、マーケットでの競争力を高める手法です。

多様化した現代の消費者はニーズも複雑になり、一律のアプローチでは成果を上げるのが難しくなっています。そこでSTP分析を導入し、自社の商品・サービスが「どのような顧客の、どのような課題を解決できるのか」を明確にすることが重要です。

自社の状況やリソースを考慮しつつ、まずはSTP分析で明確にターゲットを定めるところから始めてみてはいかがでしょうか。顧客の姿がはっきり見えてくれば、自ずとメッセージやチャネル選定など戦略全般がクリアになり、マーケティング効果の最大化が望めるでしょう。