ファネル分析とは?やり方を活用事例を基にわかりやすく紹介!

ファネル分析を行うと、ユーザーがどの段階で離脱し、どこでコンバージョンにつながるかを可視化できるため、集客や売上の向上につながる重要な手法です。

しかし、「分析のやり方がわからない」「どの指標を見ればいいのか知りたい」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ファネル分析の基礎から実践ステップ、具体的なメリットや活用例、よくある質問まで丁寧に解説していきます。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

>>KBF(重要購買決定要因)分析とは?マーケティング施策に活かす方法とKSFとの違いも解説

ファネル分析とは?

ファネル分析の全体像を理解するために、まずはその定義やマーケティング領域での役割を俯瞰することが大切です。

ファネル分析の概要

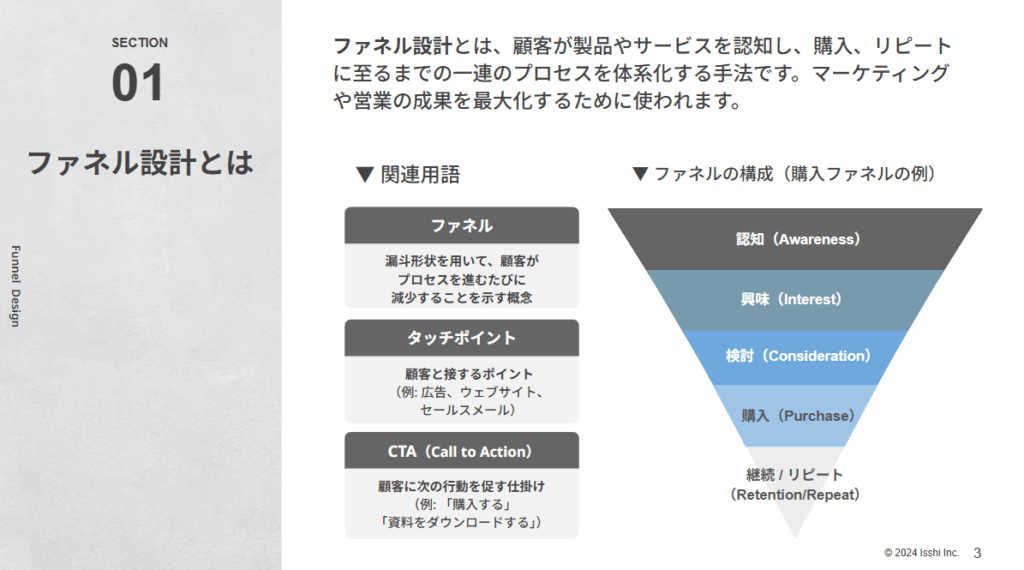

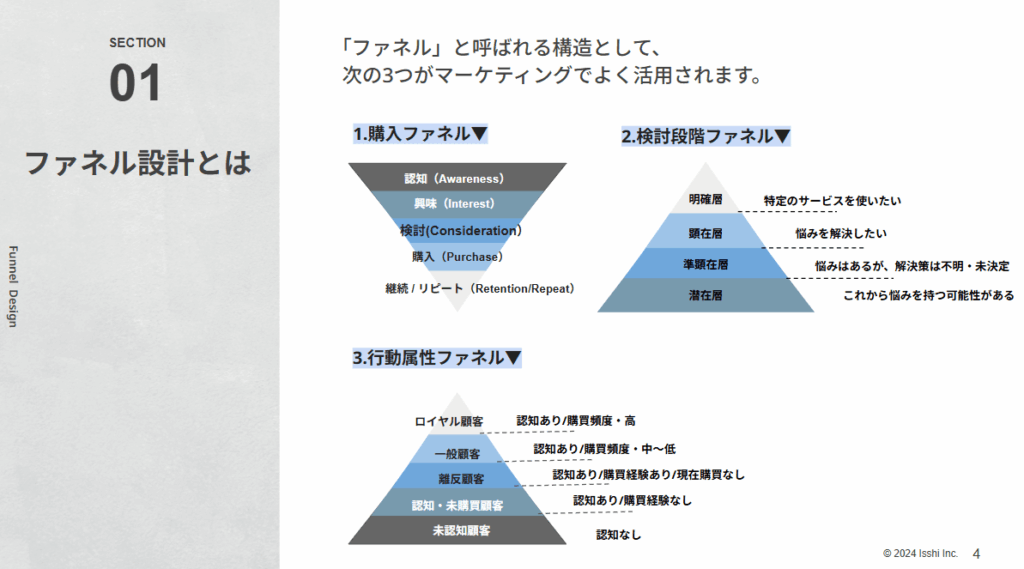

ファネル分析とは、ユーザーが購買や問い合わせなどの最終的なアクションに至るまでの行動を段階的に捉え、どこで離脱しているのか、どこでコンバージョン(目標達成)しているのかを可視化する手法です。

例えば、ECサイトであれば、サイト訪問→商品ページ閲覧→カートへの追加→決済完了、といったプロセスの中でどの段階が弱いのかを把握できます。

ファネルは一般的に「漏斗(じょうご)」を意味し、上から下に向かってユーザー数が減少するイメージから名付けられています。

ファネル分析を行うことで、漠然と「売上が伸びない」「問い合わせが少ない」といった問題を、特定のステップの課題として詳細に認識できます。

これにより、原因となっているページや導線の改善施策を優先的に取り組めるようになり、最終的にはコンバージョン率(CVR)の向上や売上増加につなげられます。

マーケティングにおけるファネルの重要性

近年のマーケティングでは、デジタル施策が当たり前となり、ユーザーの行動履歴をツールなどで詳細に計測しやすくなっています。

ファネルを設定することで、単なるアクセス数や売上数だけでなく、ユーザーが商品ページに滞在する時間やフォーム入力の途中離脱率など、きめ細かいデータを得ることが可能です。

ファネル分析はこれらのデータを基に各段階のパフォーマンスを測定し、具体的な改善策を立案できるため、マーケティング戦略の中核を担う存在と言えます。

さらに、ユーザーが抱える課題やニーズを推測する際にも、ファネル分析は有効です。

例えば、商品ページまで到達しているのに購入ボタンを押さないユーザーが多いのであれば、商品の魅力訴求が不十分かもしれません。

ファネル分析によって段階ごとの障壁を可視化することで、適切なコミュニケーション手段を選びやすくなります。

ファネル分析を行うメリット3選

ファネル分析を導入することでどのような恩恵が得られるのか、具体的に理解しておくと、取り組みへのモチベーションが高まります。

具体的なユーザー行動の把握

ファネル分析を行うと、ユーザーがどのページでどれだけ滞在し、次にどのページへ移動したのか、あるいは離脱したのかを時系列やステップごとに見られます。

これにより、サイト全体で「訪問数が多い」「売上が少ない」といった抽象的な問題ではなく、「購入ページへの遷移率が低い」「問い合わせフォームに入力中に離脱する割合が高い」など、具体的な行動を明確に把握できます。

数字として把握することで、感覚的な施策ではなく、根拠ある分析と改善が可能になります。

コンバージョン率や離脱率の可視化

サイトやサービスの成功は、多くの場合コンバージョン率(CVR)の向上にあります。

ファネル分析では、各段階でのコンバージョン率や離脱率をパーセンテージで示すため、改善が必要なポイントをひと目で把握できるのが大きな特徴です。

さらに、段階ごとにスモールゴール(例:会員登録や無料相談申し込みなど)を設けることで、本来の最終ゴールに対してユーザーがどの程度近づいているのかもわかりやすくなります。

離脱率を数値化して監視すれば、PDCAサイクルを回す際にも精度の高い目標設定を行えるでしょう。

改善施策の優先度付けがしやすくなる理由

ファネル分析によって、どのステップの問題が最も大きなインパクトをもたらしているかを判別できます。

例えば、カート投入率が極端に低い場合はカートに進む導線や商品の情報に問題があると考えられるため、そこを優先的に改善すべきです。

限られた予算と時間で最大限の成果を出すには、分析で得られたデータを基に優先度を決定することが重要です。

このように、ボトルネックを定量的に示してくれるファネル分析は、効率的なリソース配分に役立つ強力なツールとなります。

ファネル分析のやり方5ステップ

ここでは、ファネル分析を実際に進める際の基本的な流れを解説します。

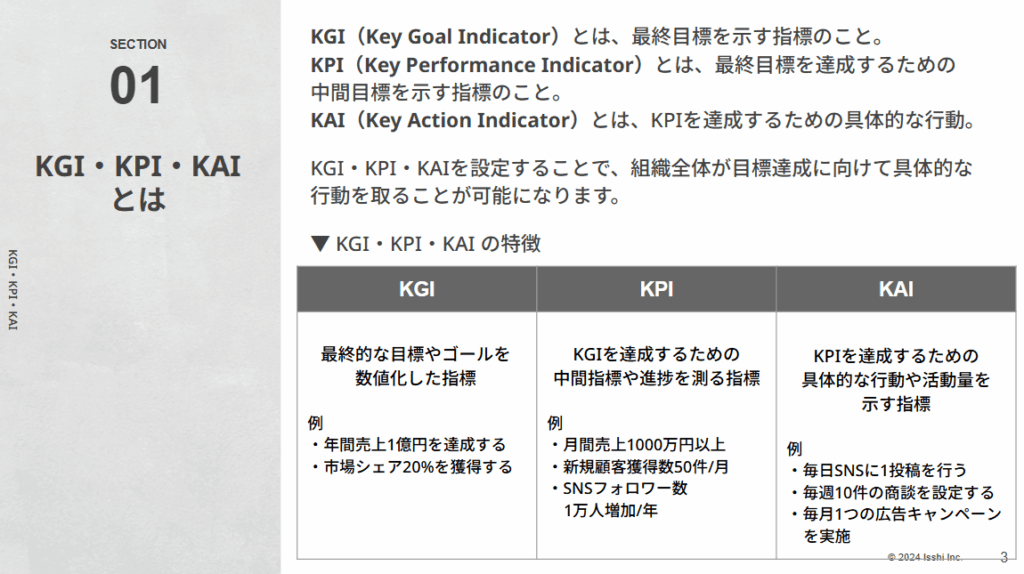

①目標設定:KPIやKGIの明確化

まず最初に明確な目標を設定することが大切です。ゴールを設定せずに分析しても、何を達成すべきかわからず、指標が散漫になってしまいます。

典型的な指標としては、売上(KGI)や購入数、問い合わせ数などが挙げられますが、その手前にあるセッション数や商品ページ遷移数などのKPIも設定すると効果的です。

以下はKGIとKPIの例です。

| 指標の種類 | 例 |

|---|---|

| KGI(最終ゴール) | 売上金額、成約件数など |

| KPI(途中経過) | セッション数、商品ページ閲覧数、資料請求数など |

こうした指標をあらかじめ決めておくことで、ファネル分析を実施する上で、何をもって成功とするのかが明確になります。

②データ収集:アクセス解析ツールやMAToolの活用

目標設定ができたら、次に必要となるのがデータの収集です。

具体的には、GoogleAnalyticsをはじめとするアクセス解析ツールやマーケティングオートメーション(MA)ツールを活用して、ユーザーの行動データを取得します。

どのページから来たのか、どのページに長く滞在したのか、どこで離脱したのかなどの情報は、ファネル分析には不可欠です。

また、フォーム入力やコンバージョンのトリガーがどの段階で押されたかといった詳細データも得られれば、より精緻なファネルの作成が可能になります。

なお、経済産業省の報告によれば、デジタルマーケティング分野への投資は年々増加傾向にあり、多くの企業がアクセス解析やMAツールを導入して効果測定を行っていることが指摘されています。

これはファネル分析の活用も広まっている証拠と言えるでしょう。

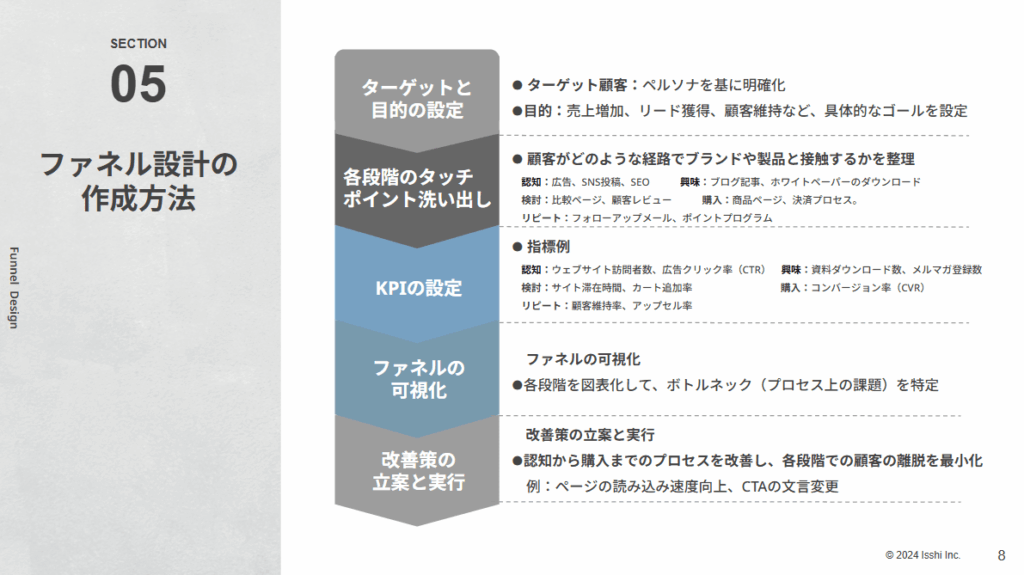

③ファネル設計:どのステップをファネルに含めるか

データ収集を終えたら、具体的にファネルの形を設計していきます。

例えば、ECサイトの場合は「トップページ→商品一覧ページ→商品詳細ページ→カート→購入完了」といった流れでステップを設定します。

一方、BtoBのリード獲得を目的としたサイトでは、「資料請求ページの閲覧→フォーム入力開始→フォーム送信完了」といった形でファネルを組むことが多いでしょう。

どの段階をファネルとして捉えるかはビジネスモデルやサービスの特性によって異なります。

重要なのは、最終的なコンバージョンまでをできるだけ分解し、それぞれの段階で計測できる指標を設定することです。

④分析と可視化:離脱率・CVRなどの指標を測定

ファネルを設計したら、実際にデータを使って分析を行います。

具体的には、各ステップごとに遷移率や離脱率、CVRなどを計測し、どのステップがボトルネックになっているのかを明確にします。

例えば、以下のような形で、ステップと指標を一覧化しておくとわかりやすいです。

- ステップ1:トップページ閲覧数→商品詳細ページ遷移率→XX%

- ステップ2:商品詳細ページ閲覧数→カート投入率→XX%

- ステップ3:カート投入数→決済完了率→XX%

表やグラフを用いれば、一目でどのステップが低い数値になっているのかがわかります。

ここで離脱率の高いステップが見つかれば、そのステップを優先的に改善していきます。

⑤課題抽出と改善策立案:各ステップでの離脱要因と対処法

分析を行う中で、特定のステップにおける離脱が顕著だとわかった場合、その原因を探る必要があります。

例えば、商品詳細ページの離脱率が高いのであれば、ページの読み込み速度や商品情報の訴求力、ユーザーレビューの有無などが影響しているかもしれません。

また、フォーム入力の途中離脱率が高いのであれば、入力項目が多すぎたり、スマートフォンから操作しにくいデザインになっていないかを検証する必要があります。

改善策としては、ページデザインの変更や導線の再構築、キャッチコピーやCTAボタンの文言調整などが考えられます。

これらの施策を実行し、再度ファネル分析を行ってどの程度離脱率が改善されたかを確認し、PDCAサイクルを回すことで継続的な最適化を図ります。

限られたリソースの中で最も効果を発揮する施策を選ぶためにも、数値データを用いた客観的な判断が不可欠です。

ファネル分析の活用事例

どのような現場でファネル分析が活用されるかを知っておくと、自社での活用イメージも湧きやすくなります。

ECサイトでの導線最適化

ECサイトにおいてファネル分析は非常に有効です。

例えば、トップページを経由して商品一覧や商品詳細ページに移動する途中で離脱率が高い場合、サイトのカテゴリ構成や検索機能、商品一覧ページの見やすさに問題がある可能性があります。

購入ページまで行っているのに購入完了につながらない場合は、価格や送料、決済方法などの要因が疑われるでしょう。

ファネル分析によって段階ごとのデータを取得し、そのデータをもとにページレイアウトの改善や配送方法の見直しなどを行えば、結果的に売上アップに直結します。

BtoBサイトでの問い合わせ増加施策

BtoBのリード獲得においては、問い合わせや資料請求のフォーム送信が大きなコンバージョン目標となることが多いです。

この場合、ファネル分析は「トップページ→サービス紹介ページ→問い合わせフォーム表示→フォーム入力→送信完了」といった形で設定し、どのステップでユーザーが離脱するかを詳細に把握します。

もしサービス紹介ページを閲覧してからフォームへ進むユーザーが少ないのなら、サービスの魅力が十分に伝わっていない可能性があります。

フォームを表示してから送信完了に至るユーザーが少ないなら、問い合わせフォーム自体の項目数やUI/UXが課題かもしれません。

こうした問題点を明確にし、コンテンツの改善を行うことで問い合わせ数を増加させることが期待できます。

メディアサイトでの会員登録誘導の強化

会員登録を促すメディアサイトでも、ファネル分析は有効です。

具体的な流れとしては「記事閲覧→会員登録ページ→入力フォーム→登録完了」などが想定できます。

例えば、ある記事の閲覧後に会員登録ページを訪れるユーザーがほとんどいない場合、記事内での誘導文や会員登録のメリットをアピールする場所が不足しているかもしれません。

一方、登録ページまでは行くのに実際には登録を完了しないユーザーが多い場合は、必須入力項目が多い、プライバシーポリシーの説明が不十分などの原因が考えられます。

ファネル分析を活用して根拠のある施策を打ち出すことで、メディアとしての収益化にもつながります。

ファネル分析のやり方に関してよくある質問

ここではファネル分析を実践する際に、特によく寄せられる疑問を取り上げます。

ファネル分析を始めるのに必要なツールは?

ファネル分析を行うには、アクセス解析ツールと基本的なデータを蓄積する環境が必要になります。

代表的なツールとしてはGoogle AnalyticsやAdobe Analyticsなどがあります。

これらのツールを使うと、ページビューやセッション、コンバージョン率といった指標を細かく測定できます。

さらに、より高度な分析を求める場合は、ヒートマップツールやMAツールを導入してユーザー単位での行動を可視化するのもおすすめです。

ツールの選択は予算や目的によって異なるため、自社でどの程度深いデータが必要かを検討した上で選ぶと良いでしょう。

小規模ビジネスでもファネル分析は有効?

結論から言えば有効です。むしろ限られたリソースの中で効果的に売上や問い合わせを増やすには、データを根拠とした改善が欠かせません。

小規模ビジネスでは大企業と比べて広告予算や人員が少ない分、一つひとつの施策のインパクトが大きくなります。

ファネル分析を使ってボトルネックを正確に特定し、そこに集中的に投資を行うことで、効率的に成果を上げることが期待できます。

具体的には、店舗型ビジネスの予約導線をウェブ上に最適化したり、メールマガジンの登録率を高める施策を打つなどのケースが考えられます。

自社に最適なファネルの設計方法は?

自社に最適なファネルを設計するためには、まずビジネスモデルとユーザー行動を丁寧に洗い出すことが重要です。

ECならば「商品ページ閲覧→カート→購入」の流れが基本となりますが、BtoBであれば「セミナー参加→資料請求→商談申し込み→契約」など、最終的なゴールに至るまでのステップが変わります。

また、ユーザーによって行動が大きく異なる場合は、複数のファネルを設定することも検討してみてください。

例えば、初回訪問時のファネルとリピーター向けのファネルは、分析する指標や期待する行動が異なるため、別々に見るほうが正確なインサイトを得られることが多いです。

ファネル分析のやり方まとめ

ファネル分析は、ユーザーが最終的なコンバージョンに至るまでの過程を段階的に把握し、どこにボトルネックがあるかを明らかにする強力な手法です。

明確な目標設定と適切なファネル設計、そして実際のデータ計測に基づく分析と改善を繰り返すことで、コンバージョン率や売上を効果的に向上させることができます。

特にデジタルマーケティングが主流となった今、アクセス解析ツールやMAツールを活用して現状を定量的に把握し、改善施策を優先度高く進めることは、競合との差別化や継続的な成長に直結します。

ファネル分析を始める際は、まず自社のビジネスモデルに合ったステップを設定し、KPIとKGIを明確にしましょう。

もしまだファネル分析を導入していないのであれば、この機会にぜひ検討してみてください。

きっと課題解決の新たな糸口が見えてくるはずです。