PEST分析のやり方と手順をわかりやすく解説!目的や注意点も紹介

ビジネス環境の変化が激しい中、外部要因を的確に把握して戦略に活かすことが欠かせない状況になっています。

新商品開発からマーケティング戦略の立案まで、競合が増加するほど環境分析が重要になります。

そんなとき活躍するのが「PEST分析」です。

政治的・経済的・社会的・技術的視点を総合的に捉えることで、外部要因からビジネスのチャンスやリスクを見極めやすくなります。

本記事ではPEST分析のやり方や手順、活用のポイントを詳しく解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

PEST分析のやり方とは?

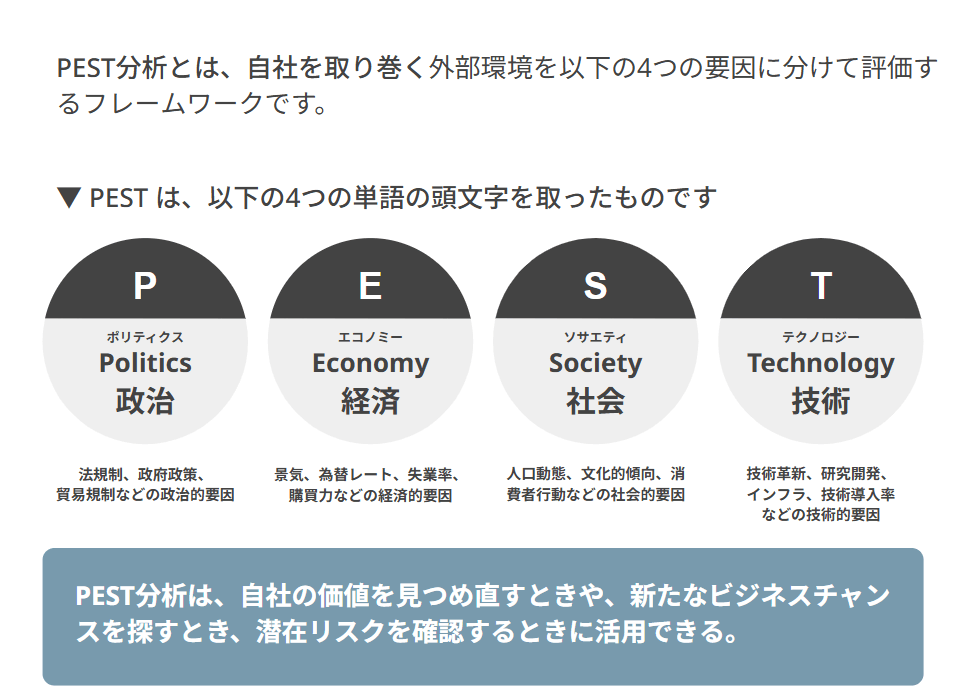

PEST分析とは、Political(政治)、Economic(経済)、Social(社会)、Technological(技術)という4つの視点から外部環境を分析する方法です。

政治の動向や法律の改正、景気や為替、消費者の意識や行動の変化、そして技術革新の影響などを客観的に整理して、自社や事業の将来に役立てます。

特定の商品だけではなく、企業全体の戦略を考える際にも幅広く取り入れられます。

外部要因を分析するとき「自社でコントロールしにくいポイントをどこまで把握するか」がカギです。

環境変化を読み誤ると、せっかくの新規事業が時代から取り残されたり、ライバル企業が急拡大するチャンスを見過ごしたりするリスクがあります。

変化を正しく捉えるために、PEST分析は定期的な見直しや他のフレームワークと組み合わせるのが基本です。

政治や経済などのキーワードから大きな流れを俯瞰し、自社が取り組むべきアクションへとつなげられれば、経営資源の無駄を減らしやすくなります。

PEST分析のやり方の手順(4STEP)

PEST分析は段階的に進めることで、情報を混乱なく整理する助けになります。

ここから紹介する各STEPを押さえれば、外部環境の把握と具体的な戦略の策定がよりスムーズに進むはずです。

STEP1:目的と対象を明確にする

まずは分析の方向性を定めることが重要です。

PEST分析を行う際、全般的な外部環境を網羅する形で情報収集するのはもちろんだが、事業領域や課題の種類によって必要な情報は変わります。

政治的リスクを重視するのか、消費者動向を詳しく知りたいのか、あるいは技術トレンドを深く追うのか。

そうした優先度を決めるために「どのような目的でPEST分析をするのか」を最初に整理しておきます。

新製品の開発を計画しているなら、新技術の動向やユーザーの価値観の変化がどの程度影響しそうかを確認します。

逆に海外進出の検討がメインであれば、現地の政治・法律に関する情報を重点的に集めるのです。

明確な目的がないまま分析を始めると、関連性が薄いデータに振り回されて本質的な課題がぼやけてしまいます。

対象となる事業やプロジェクトをはっきりさせて、必要な情報に集中できるようにすると効率が格段に上がります。

STEP2:外部環境(4要素)を調査・分類する

目的と対象が決まったら、Political・Economic・Social・Technologicalの4要素に沿って情報を収集します。

国や地域の政治情勢、法規制の変更、税制の動きなどを押さえると同時に、金利やインフレ率、為替相場など経済面での指標をチェックします。

消費者ニーズの変化やライフスタイル、人口構成の推移など社会的要素も重要です。

技術面では、AIやIoTといった先端技術の進化だけでなく、それらを支えるインフラや通信環境の整備状況も見逃せません。

情報収集の際は新聞や政府機関のデータベース、業界団体のレポートなど信頼性の高いソースを活用します。

経済産業省が公開している各種レポートは、国内外の産業トレンドを知るのに便利です。

調査した情報を4つのカテゴリに分類し、箇条書きやマインドマップ形式でまとめると見やすくなります。

ある程度幅広く情報を集めた上で、自社の事業と関連性の高いトピックに注目する形で絞り込むと効果的です。

STEP3:分析結果を整理して戦略へ落とし込む

STEP2で収集した情報をただ並べるだけでは、本当に必要な意思決定ができません。

政治や経済の変化が自社の強み・弱みにどのような影響を与えるか、技術革新によって既存サービスがどれほど陳腐化するリスクがあるかなど、事業との接点を具体的に洗い出します。

例えば、消費者の購買意欲が高まる季節的な要因があるなら、販促予算をどの時期に集中させるかが明確になります。

法改正のタイミングに合わせて新サービスを打ち出せば、競合他社に先手を打てるかもしれません。

分析結果を整理した後は、それらをもとに具体的なアクションプランを立案して経営戦略やマーケティング戦略へつなげます。

ビジョンが曖昧なままだと、PEST分析の情報が経営判断に活かされないまま放置される危険性があります。

収集・整理した情報を「どの戦略に反映するか」まで考えるのがSTEP3のゴールです。

STEP4:SWOT分析など他の手法と組み合わせる

PEST分析で得られるのはあくまで外部環境の情報です。

内部リソースの評価や競合との比較など、別の観点を組み合わせると分析の精度が高まります。

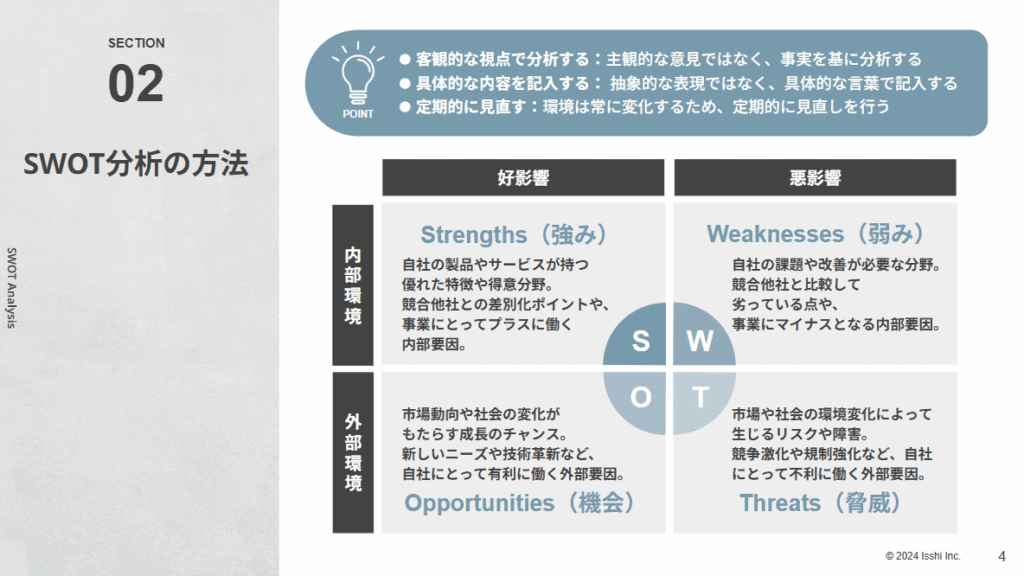

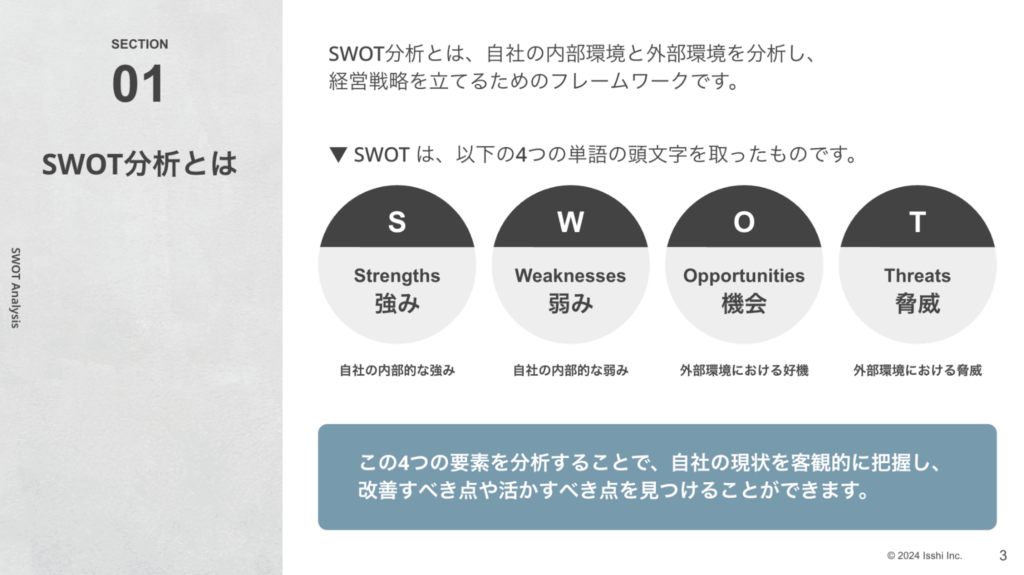

SWOT分析を活用すれば、自社の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を外部要因(Opportunities/Threats)と結びつける形で考えやすくなります。

社内リソースにフォーカスする3C分析や、商品・価格・流通・プロモーションの4P分析を併用するケースも多いです。

PEST分析の段階で見出した政治や社会の動向を踏まえ、自社に合った戦略プランを構築するために別のフレームワークを活用することで、より立体的な議論が可能になります。

連携を意識することで、外部と内部を統合的に捉えた戦略の策定が実現しやすいでしょう。

PEST分析を失敗しないコツ

PEST分析は外部要因を把握するための優れた手法ですが、進め方を誤ると情報が偏ってしまうリスクがあります。

ここでは、分析を有効に活かすために注意しておきたいポイントを紹介します。

情報の鮮度と信頼性に注意する

最新の法改正や経済動向をウォッチする際、古いデータを使っていると誤った判断を下しかねません。

政治や技術の情報は時とともに動くため、信頼性の高い情報をタイムリーに収集する姿勢が大切です。

新聞や研究機関のレポート、政府統計などを参照する場合、いつの情報なのかを必ずチェックします。

実際に1年違うだけでデータの傾向が大きく変わっていることもあります。

経済指数などの客観的な指標と、業界内の専門家から得られる見解の両方を組み合わせると、数字の裏にある真意を理解しやすいです。

情報を集める段階で「このデータソースの目的は何か」「その情報をどこへ反映させたいのか」を考えると、結果として分析の方向性がぶれにくいのです。

主観を避け、客観的に分析する

外部環境を調べていると、自社の都合に合わせてポジティブな情報だけを重視したり、逆に悲観的な側面だけにとらわれたりすることがあります。

主観的なバイアスが入ると、本来は見つけるべきリスクやチャンスを見落とす恐れがあります。

実務担当者が強い先入観を持っている場合は、なるべく複数の人間が関わってデータをチェックするとよいです。

政治や社会の変化は往々にして一面だけを見て判断すると危険です。

経済が好景気に向かうように見えても、特定の業種にはマイナス要因が潜んでいることもあります。

表面的な数字や報道に惑わされず、多角的に情報を読み解く冷静さが鍵を握ります。

社内共有のタイミングを工夫する

PEST分析で得た知見を社内で共有するタイミングを誤ると、せっかくの分析結果が活用されないまま放置されることがあります。

例えば、事業計画の策定や予算配分を決める前段階で情報を共有すれば、意思決定に直結しやすいです。

分析結果を共有する場が営業戦略の見直し後になってしまうと、せっかくの外部環境の変化が意思決定に反映されない可能性があります。

社内会議やマネジメント層へのレポートを作成するときは、結論だけでなく「どういう根拠のもとにその結論に至ったか」も簡潔に示すと理解されやすいでしょう。

環境分析の情報は部署によって役立て方が変わるので、自社の組織構造を踏まえた共有方法を選択しておきたいです。

継続的な見直しを行う

外部環境は時間とともに変化し続けます。

PEST分析を一度だけ行って放置すると、古い情報をベースに戦略を立案することになりかねません。

半年ごと、四半期ごとなど定期的にレビューし、必要に応じてアップデートするのが理想的です。

定期的な見直しのタイミングを決めておけば「いつの間にか情報が古くなっていた」という事態を防ぎやすいです。

ただし、あまりにも頻繁に分析を繰り返すと工数ばかりかかってしまうおそれもあります。

市場や環境が大きく揺れ動く兆候を見逃さないようニュースをチェックしつつ、定期的なサイクルを設定して柔軟に運用すると負荷を抑えながら適切なタイミングで改善を図れるでしょう。

PEST分析に役立つフレームワーク5選

PEST分析で外部環境を把握した後、他のフレームワークを活用すれば多面的な視点から戦略を検討できます。

ここではPEST分析と組み合わせることが多い代表的な5つを簡単に紹介します。

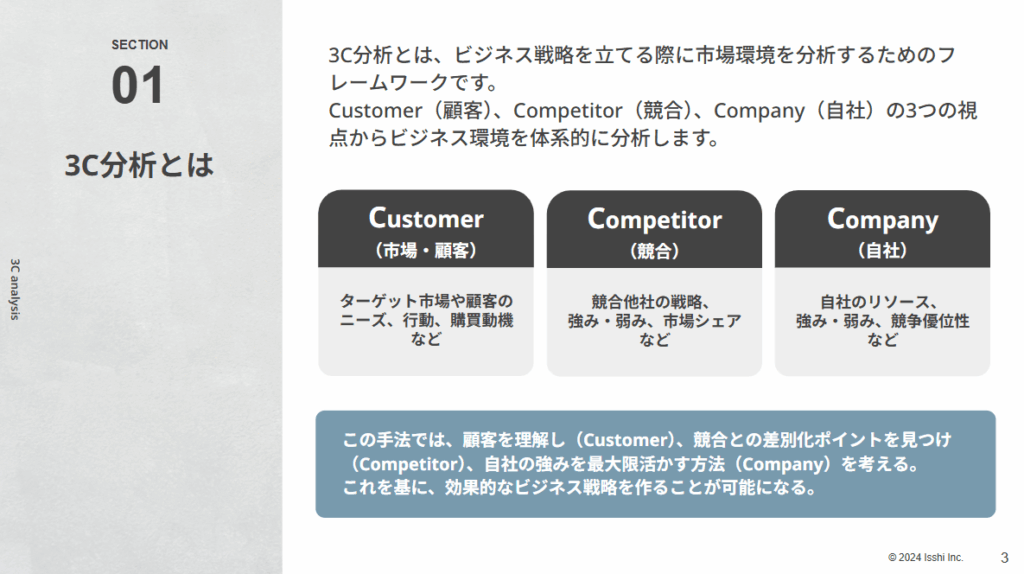

3C分析

3C分析はCompany(自社)、Competitor(競合)、Customer(顧客)の3つを軸に市場を捉えるフレームワークです。

自社分析(経営資源や組織能力)に加え、競合他社の動向や顧客ニーズを総合的に見極めます。

このときPEST分析で得た政治・経済・技術などの大きな流れが背景情報として役立ちます。

例えば、自社の強みが、政治的な規制緩和や経済の好転によってさらに活かせると判断できるかもしれません。

3C分析によって社内外の状況を深掘りすることで、外部環境の変化に具体的に適応した戦略が導きやすくなります。

SWOT分析

Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つに自社の状況と市場環境を分類します。

PEST分析を活用して得られた「外部環境からの好機」や「業界を揺るがすリスク」をSWOTのO(機会)やT(脅威)に落とし込み、自社のS(強み)やW(弱み)と組み合わせることで戦略を立体的に考えやすいです。

SとOを組み合わせると積極的な拡大策が浮かびやすいし、WとTを組み合わせると改善や撤退の要否を検討しやすくなります。

PEST分析の情報が土台となることで、SWOT分析の精度が高まります。

4P分析

4P分析はProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の要素から自社のマーケティング戦略を検討する手法です。

PEST分析を経て、社会全体や技術トレンドの影響を把握できると、製品そのものや販売チャネル、販促手段などを柔軟に再構築する意義がわかりやすいです。

消費者がオンラインでの購買を好む流れがあるなら、デジタルマーケティングへの投資を増やす選択肢が見えてきます。

新技術が普及し始めた段階で、製品ラインナップに最新機能を取り入れる余地があるかもしれません。

4P分析は自社のマーケ施策に直結するため、PEST分析から得たトレンド情報を具体的な施策へ転換するのに役立ちます。

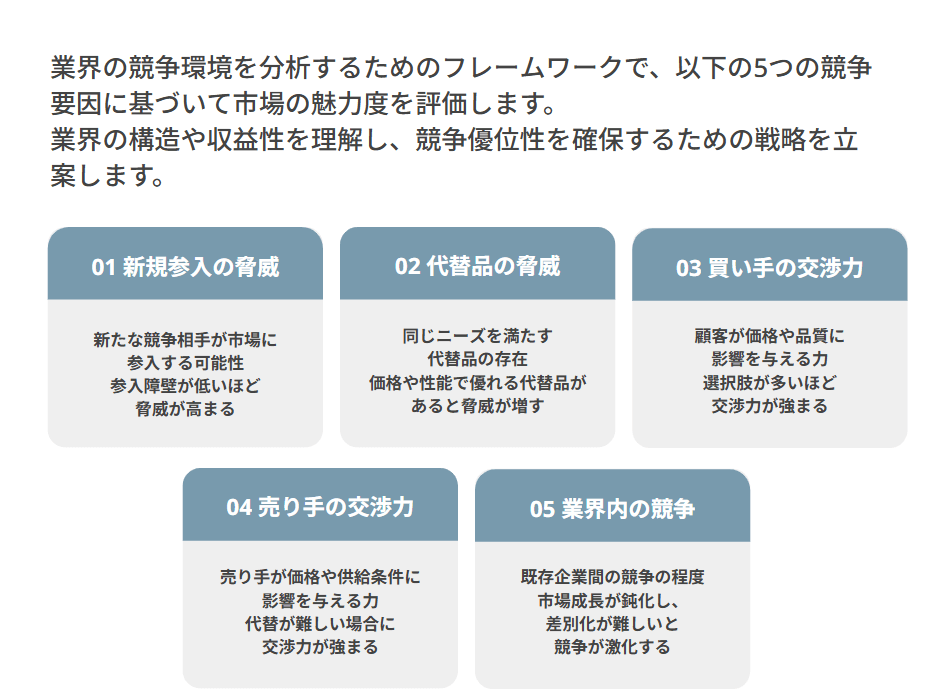

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は「業界内の競合」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」の5つを軸に業界構造を把握するフレームワークです。

PEST分析で捉えた政治的変化(規制の緩和・強化)や技術革新による新規参入ハードルの変化などの情報が、このファイブフォース分析にも大いに関わってきます。

市場に参入しやすくなる法改正が行われれば、新規参入の脅威は高まる可能性があります。

技術革新が進めば、既存事業の代替品が台頭する恐れもあるでしょう。

PEST分析で大きな流れを把握しておくと、ファイブフォース分析の5要素をより正確に評価できます。

業界の競争状況を見誤らないためにも、両者の連携が欠かせません。

STP分析

STP分析はSegmentation(市場の細分化)、Targeting(ターゲット選定)、Positioning(差別化の位置づけ)から成ります。

多様化する社会や価値観に対応するために、市場をセグメント別に区切り、どこを狙うかを明確に決めるのが特徴です。

PEST分析で把握した社会的・経済的トレンドをもとに、消費者層の動きやライフスタイルの変化を見極め、どのセグメントを重点的に狙うかを考えやすくなります。

技術面のトレンドを押さえておけば、オンライン上での新しいユーザー体験を求めるセグメントを狙う戦略も立てやすいです。

政治的・経済的な要素によって購買力が変動する層に注目するのも手でしょう。

セグメントを適切に選び、魅力的なポジションを打ち出す際にもPEST分析の基盤が大いに役立ちます。

PEST分析のやり方に関してよくある質問

ビジネスパーソンから「PEST分析とSWOT分析は何が違うの?」「どのように使い分ける?」といった質問をよく受けます。

ここでは疑問の多いポイントに焦点を当て、わかりやすく回答します。

PEST分析とSWOT分析の違いは?

PEST分析は外部環境の客観的な把握に特化しています。

一方でSWOT分析は、自社の強み・弱みと機会・脅威を整理して、内部要因と外部要因を結びつける形で戦略を立案する目的で使われることが多いです。

PEST分析の結果は、SWOT分析のO(機会)とT(脅威)を導き出す材料になります。

両者はセットで使うと非常に相性がいいでしょう。

外部環境を深く理解してから、自社の現状を照らし合わせるステップが入ることで、戦略に具体性が増すメリットがあります。

PEST分析が全体の「環境を広く見る」枠組みなのに対し、SWOT分析はもう少し自社や業界レベルで掘り下げる感覚です。

どんな企業やシーンで使われる?

PEST分析は企業規模や業種を問わず、幅広いシーンで使えるフレームワークです。

新規事業の立ち上げ時に市場の可能性を探るケース、既存事業の海外進出を検討する際に現地の政治・経済状況を調べるケース、社会問題に対応した新サービスを提供するための研究開発などでも重宝されます。

公共事業や非営利団体の活動計画においても活用の余地が大きいです。

市場や顧客ニーズ、技術革新のスピードが早い業界では、特に分析の重要性が増します。

ITや通信などでは技術の進歩がビジネスモデルを変える引き金になるし、世界情勢によって貿易条件が変われば輸出入ビジネスの在り方が大きく揺さぶられるからです。

あらゆる企業が、激動する外部環境の中で方向性を見失わないようにするために有効です。

ペスト分析のPは何を意味する?

PEST分析の「P」はPoliticalの頭文字で、政治や法的規制、行政の方向性などを意味します。

政府の補助金政策や税制の優遇措置、あるいは規制強化によるビジネスチャンス・リスクの増減を考慮しなければなりません。

政治がビジネス環境に与える影響は大きく、ある法律の改正が一夜にして市場構造を変えることさえあります。

政治的な動きに敏感であるほど、タイミングを逃さずにチャンスを掴めるというメリットもあります。

公共投資が増える分野や規制緩和によって新規参入が促進される分野では特に注目度が高いです。

PEST分析の最初のステップである「P」に焦点を当てることで、政策によって企業がどんな影響を受けそうかを予測しやすくなります。

無料で使えるテンプレートはある?

インターネット上にはPEST分析のテンプレートを無料でダウンロードできるサイトが複数あります。

ExcelやGoogleスプレッドシートの形で提供されていることが多いです。

チェックボックス形式でPolitical・Economic・Social・Technologicalの4つをそれぞれ記入できるため、初めての人でも使いやすいです。

ただし、テンプレートが整っていても肝心なのは使い方でしょう。

対象となる事業や製品の性質を踏まえ、適切な情報を入れないと意味が薄れてしまいます。

自社にフィットする形にカスタマイズしたり、他のフレームワークと組み合わせたりする工夫があると、より効果を発揮しやすいです。

テンプレートはあくまで作業効率を上げるための土台として利用するとよいです。

PEST分析のやり方を正しく理解し、戦略に活かそう

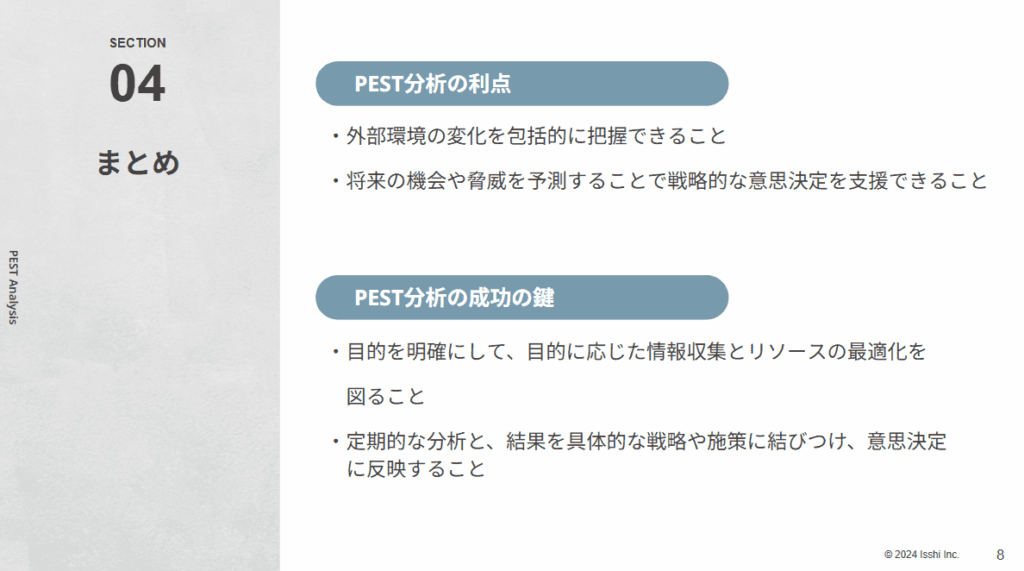

PEST分析は政治・経済・社会・技術の視点から外部環境を捉えるフレームワークです。

新規事業の立ち上げや既存事業の拡大だけでなく、海外進出やマーケティング戦略を考える際にも活用できます。

情報の鮮度と信頼性を重視し、主観を交えずに分析し、社内共有や定期的な見直しを欠かさないことがポイントです。

他のフレームワークと組み合わせれば、さらに精度の高い戦略を立案できます。

PEST分析を正しく使いこなし、変化の激しいビジネス環境で競争力を高めましょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能