3C分析のやり方を徹底解説|基本から実践的な手順まで

企業が成長戦略を練る際には、顧客や市場を正しく把握し、競合との違いを明確にする必要があります。

しかし実際には「情報が散らばっていて何から着手すべきかわからない」「自社の強みをどう見極めればよいかわからない」と悩む方も多いでしょう。

そうした課題解決に有効なのが3C分析です。

本記事では、3C分析の基本的な考え方から具体的な手順、そしてよくある疑問への回答までをわかりやすくまとめました。

3C分析を使いこなして、効率よく戦略を立案できるようにしましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

3C分析とは何か

ここでは、3C分析の定義やその重要性について詳しく見ていきます。

3C分析を理解したうえで、自社なら何をどう読み解くべきかを整理できると、より実務で効果を発揮します。

もし自社に当てはめた戦略づくりに悩んでいるなら、知足の個別相談で専門家に壁打ちしてみるのもおすすめです。

\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/

>>知足の詳細を見てみる

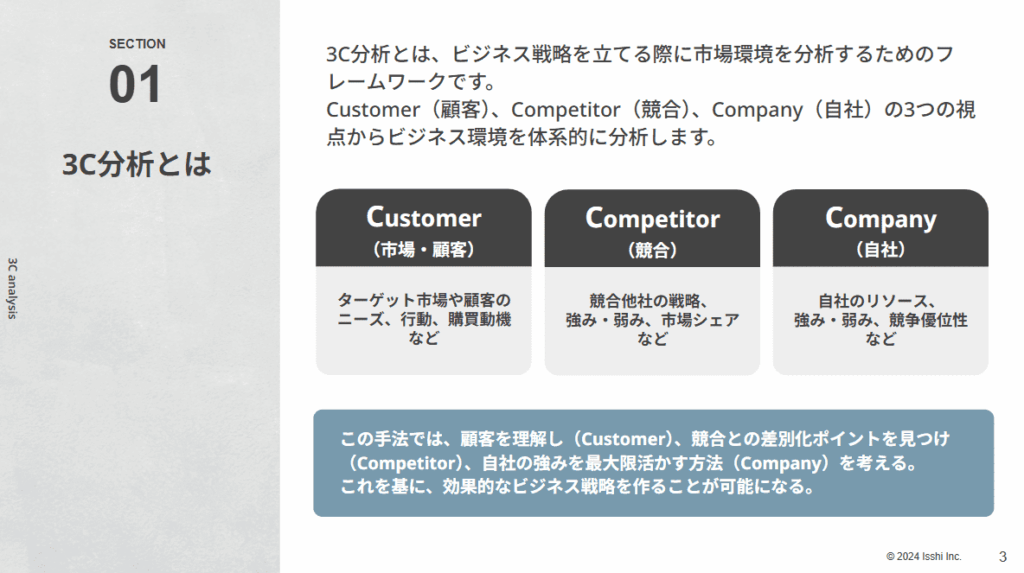

3C分析の定義

3C分析とは、Company(自社)、Competitor(競合)、Customer(顧客)という3つの要素から市場環境を把握し、自社の戦略立案に活かすフレームワークです。

単に各要素を眺めるだけでなく、3つの視点を組み合わせて考察することで、自社がどのような強みを活かし、どのような差別化を図るべきかが明確になります。

これはマーケティングや経営戦略において広く活用されており、ビジネス環境の変化が激しい現代では欠かせない手法といえます。

3C分析の要点は「自社は何ができるのか」「競合はどこが強いのか」「顧客は何を求めているのか」を整理することです。

こうした観点を踏まえると、やみくもに施策を打つのではなく、論理的かつ説得力のある戦略立案が可能になります。

例えば新製品の開発や新規顧客の獲得策を考える際にも、3C分析を入り口とすることで施策の方向性がはっきりし、チーム内の共通理解を得やすくなるでしょう。

3C分析がビジネスに与えるインパクト

3C分析は、企業規模や業種にかかわらず幅広く応用できます。

大企業なら多数の部署や商品群ごとに3C分析を行い、投資配分や市場開拓の優先順位を決める材料にできます。

また中小企業であっても、限られたリソースをどこに集中させるべきかを明確化するために有効です。

例えば販路拡大を検討するときに、顧客が本当に求めているものを理解できているか、競合と比較して自社ならではの付加価値があるのか、そうした視点を踏まえることで無駄な投資を避け、効果的に成果を上げられるでしょう。

さらに、3C分析で得た知見は、社内外への説明やプレゼンテーションにも活用しやすい点がメリットです。

分析結果をもとにエビデンスベースで戦略を語れるため、社内合意を得やすくなり、得意先やパートナー企業にも明確な提案が行えるようになります。

現代のビジネス環境では迅速な意思決定が求められるため、このように整理された情報は大きな強みとなるでしょう。

3C分析が注目される背景

さらに、3C分析が注目される背景を押さえることで、なぜ多くの企業が活用するのか理解が深まります。

市場・顧客ニーズの多様化

インターネットの普及に伴い、顧客のニーズや購買行動は以前にも増して多様化しています。

例えばSNSで情報発信をする個人が増え、新たなトレンドが生まれる速度が加速しています。

企業側は従来のマス広告だけではリーチしきれない層の存在に気づき、顧客ごとに違うニーズを正確にとらえる必要性が高まっています。

このような背景から、顧客の分析を重視する3C分析はますます重要視されているのです。

多様な顧客の価値観や行動を捉えようとするとき、企業は自社の製品やサービスの立ち位置を再確認しなければなりません。

従来のやり方に固執していると、気づかないうちに顧客が別の選択肢へ流れてしまうこともあります。

3C分析によってターゲットやカスタマーインサイトを明確にすることが、変化に対応できる企業体質を作る第一歩になるでしょう。

競争環境の激化

市場がグローバル化し、新規参入のハードルも下がったことで、従来とは異なる競合が増えるケースも少なくありません。

例えばITサービス領域ではクラウド技術の普及により、海外のスタートアップ企業が国内市場に進出してくることも珍しくなくなりました。

その結果、同じ製品カテゴリーを扱う企業同士だけでなく、業種を越えた競合に対して差別化を図る必要があるのです。

こうした状況下では、単なる価格競争だけではなく、ブランド力や顧客体験価値といった多面的な要素が重要になります。

3C分析を行うことで、現在の競合勢力の動向を把握し、自社が取るべき戦略を多角的に検討できます。

特に競合分析の段階で「どの企業が、どの顧客層に、どんなアプローチをしているのか」を把握することは、後の意思決定に直結するでしょう。

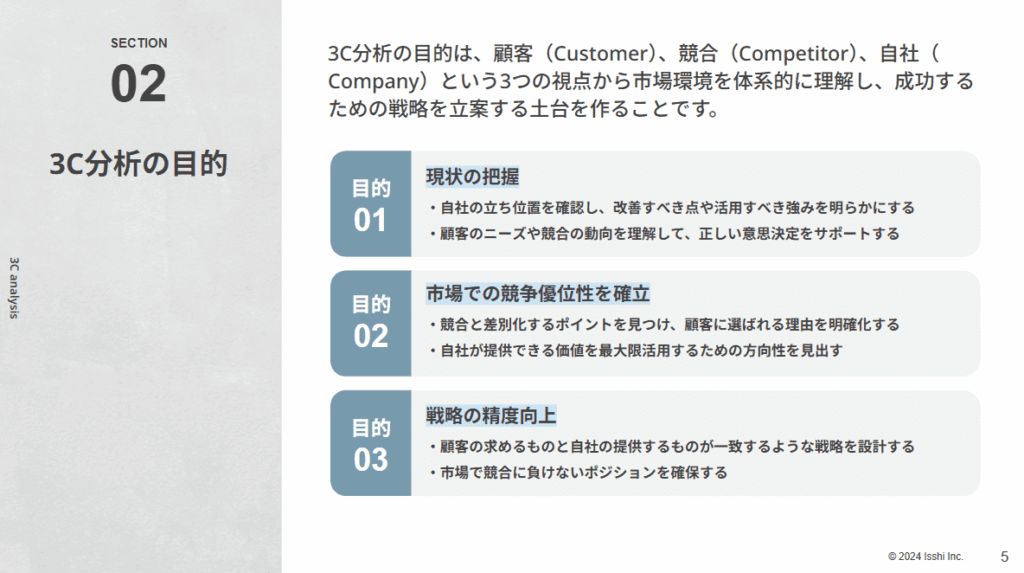

3C分析の具体的な手順

ここでは具体的な手順を、3つのCそれぞれに分けて確認していきましょう。

自社(Company)の分析方法

自社を分析する際は、まず強みと弱みを客観的に把握することが大切です。

例えば製品開発力に定評があるのか、ブランド認知度が高いのか、あるいは価格競争力に難があるのかなど、可能な限り定量的なデータも用いて洗い出します。

自社内だけで評価するのではなく、取引先や顧客の声をヒアリングすることも有効です。

また組織体制や経営資源の状況を確認し、どの程度のリソースを戦略に振り向けられるかを見極めることも重要です。

いくら優れた戦略を立てても、人員や予算が足りなければ実行に移せません。

自社分析を十分に行うことで、現実的かつ効果的なプランを練る土台ができあがります。

競合(Competitor)の分析方法

競合分析では、まず市場内の主要なプレイヤーをリストアップし、それぞれの強みや弱み、ビジネスモデルを比較検討します。

例えば業界シェアが高い企業がどの顧客層を獲得しているのか、技術力を武器にしているのか、あるいはコストリーダーシップを取っているのかを整理しましょう。

特に製品やサービスの特徴、価格帯、販売チャネル、広告宣伝の仕方などを具体的に見ると、差別化の切り口が見えてきます。

以下のような表にまとめると、複数の競合情報を俯瞰するのに便利です。

| 競合企業名 | 主力商品やサービス | 強み | 弱み | 主な顧客層 |

|---|---|---|---|---|

| A社 | 高機能家電 | 技術力が高い | 価格が高め | ハイエンド志向 |

| B社 | 低価格家電 | コスト面で優位 | ブランド力が弱い | コスパ重視 |

| C社 | デザイン家電 | デザイン性の高さ | 機能面は平均的 | 若年層 |

このようにリスト化しておくと「自社はA社と比較して価格競争力を持ち合わせているのか」「B社よりも高いブランドイメージを打ち出す余地があるか」など、戦略の方向性を明確化できるメリットがあります。

競合企業のウェブサイトやプレスリリース、口コミサイトなどから情報を集めると、トレンドの変化にも気づきやすくなるでしょう。

顧客(Customer)の分析方法

顧客分析は3C分析の中でも特に重要です。

ターゲットを明確にしないままマーケティング施策を打つと、メッセージがぼやけてしまい、訴求力が下がります。

顧客分析では、年齢や性別といった属性情報だけでなく、ライフスタイルや価値観、購買動機など心理的な部分にも目を向けることが大切です。

例えば通販サイトを運営している場合には、直近の購買履歴やアクセスログを分析し、「どのタイミングで購入する顧客が多いのか」「同時に購入されることが多い関連商品は何か」などを洗い出します。

こうしたデータを基にプロモーションを最適化すれば、顧客満足度の向上やリピート率アップが期待できるでしょう。

さらに最近ではSNSやレビューサイトといったオンラインコミュニケーションの場が顧客インサイト把握に役立っています。

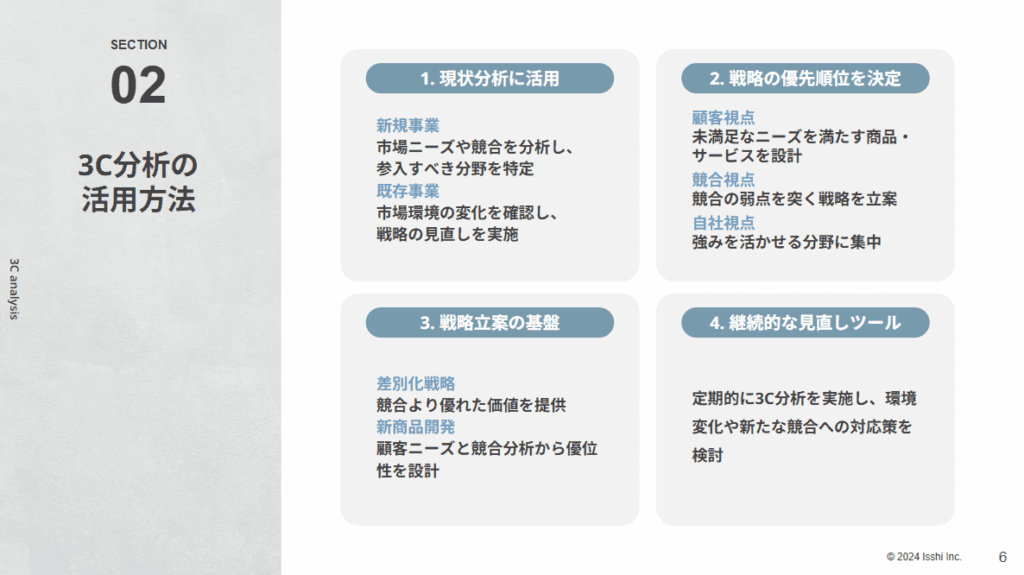

分析結果を戦略に落とし込むポイント

3C分析を行うだけでなく、そこで得た結果をいかに戦略に落とし込むかが成功の鍵です。具体的には、3C分析の結果を組み合わせて次のような視点で整理します。

-自社の強みは、どの顧客層にとって特に魅力的か

-競合が手薄な領域はどこにあるか

-顧客が本当に必要としている価値は何か

-それを自社がどう提供できるのか

例えば自社の強みが「アフターサポートの充実」であるならば、顧客の購入後の不安をフォローできるサービスを拡充し、その点を全面的に打ち出すのも手です。

一方、競合が高価格帯に注力しているなら、価格を抑えたエントリーモデルで新規顧客を取り込む方法を検討するのも戦略の一つでしょう。

このように3C分析で洗い出した情報を掛け合わせ、施策に優先順位をつけることで、より効果的なマーケティングや経営判断が可能になります。

3C分析やり方に関してよくある質問

3C分析に取り組む際、よく挙がる疑問をいくつかピックアップしました。

初心者が最初に押さえるべきポイントは?

3C分析が初めての方は、まず大きな枠組みで情報収集から始めるとよいでしょう。

例えば「自社はどの市場でどう評価されているのか」「競合は主にどんな強みを持っているのか」「顧客は自社の製品やサービスをどのように利用しているのか」といった基本的な情報を整理するだけでも、理解が深まります。

最初は詳細な数値化や複雑な分析までは行わず、大づかみで現状を把握してみるのがおすすめです。そのうえでデータを少しずつ追加しながら、分析を精緻化していくとスムーズに進められます。

データ収集の効果的な方法は?

データ収集には、社内データやオンライン情報の活用が欠かせません。

自社であれば顧客データベースや販売履歴、アンケート結果などが主な情報源になります。

社外では統計データや業界レポート、ニュースリリース、さらには顧客が書き込むレビューサイトやSNSも有用です。

経済産業省が公表している各種統計やレポートを参照することで、市場規模や消費動向を俯瞰できるケースも多々あります。

特に消費動向調査などは顧客の意識変化を把握する際に参考になるでしょう。

これらのデータを適切にまとめ、分析ツールやExcelなどに整理していくと客観的な視点が得やすくなります。

重要なのは、あらかじめ「何を知りたいのか」という質問を明確にし、それに沿ってデータ収集を行うことです。

やみくもにデータを集めると膨大な情報に埋もれてしまい、分析が困難になるので注意しましょう。

他のフレームワークとの併用のメリットは?

3C分析はシンプルかつ汎用性が高い一方で、より深い考察が必要な場合には他のフレームワークと組み合わせるメリットがあります。

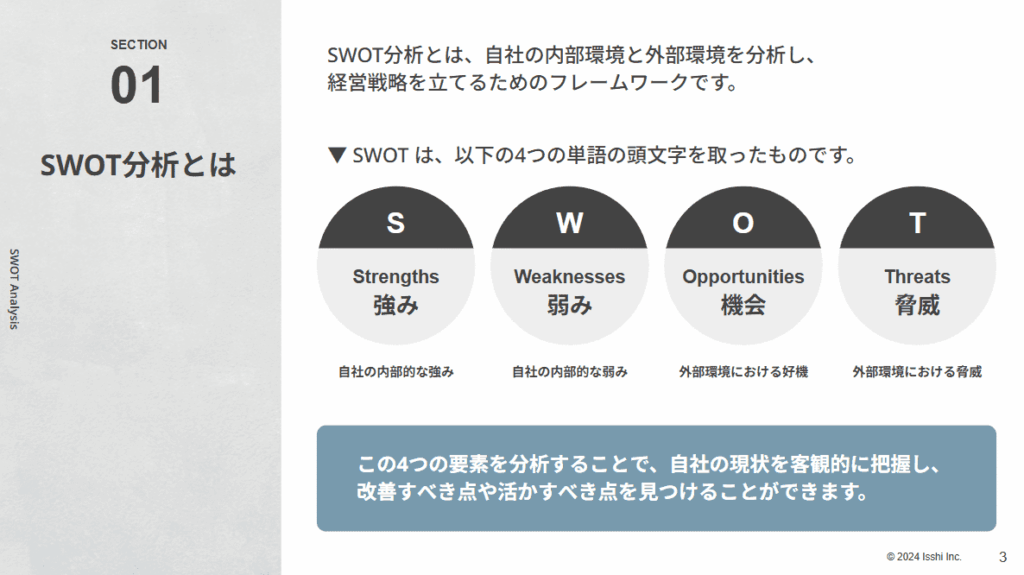

例えばSWOT分析やPEST分析と併用することで、外部環境の政治・経済・社会・技術要素をより細かく検討したり、自社の内部資源を強みと弱みに分解して整理したりできます。

フレームワーク同士を補完し合うことで、抜け漏れの少ない総合的な戦略立案が可能になります。

もちろん、あれもこれもとフレームワークを増やすと分析作業が煩雑になるため、目的に応じて必要な要素だけを取り入れるのが望ましいでしょう。

3C分析を軸にしながら、必要に応じて他の手法を取り込むのが現実的です。

3C分析を成功させるためのポイント

最後に、3C分析を継続的に活用するためのポイントを見ていきます。

仮説の立案と検証の重要性

3C分析を行う際には、ただデータを集めるだけでなく「自社はこの客層に強いのではないか」「競合のここが穴になっているのではないか」といった仮説を立てることが重要です。

その仮説をデータや現場の声で検証し、正しいとわかったら次のアクションに進む、誤りがあれば修正するというサイクルを回すことが、成果につながる近道です。

仮説を立てずに分析を行うと、得られた情報をどのように活かすかが曖昧になり、施策に結びつかなくなりがちです。

現場の声を取り入れる工夫

データ分析では見えない部分を補うために、現場の声を取り入れることも大切です。

例えば営業担当やカスタマーサポート担当は、顧客の生の声を日々聞いています。

こうした現場の知見を3C分析に反映すれば、定量的には把握しづらい顧客の不満や期待などの定性情報を得ることができます。

3C分析を机上の作業だけで終わらせないためにも、定期的なミーティングやヒアリングの場を設け、分析結果と現場の体感が合致しているかを確認するようにしましょう。

組織全体への浸透と実行体制

3C分析を形だけ行っても、その結果が部署間で共有されず、具体的なアクションに落とし込まれなければ意味がありません。

分析結果をレポート形式でまとめ、関連部署や経営陣と共有することが重要です。

さらに戦略立案にとどまらず、実行段階での進捗管理や修正のプロセスを明確にすることで、より効果的に成果を出せる体制を整えられます。

3C分析はあくまで一つのフレームワークであり、組織として共通言語化してこそ、スピード感をもって戦略をブラッシュアップできるのです。

3C分析のやり方まとめ

この記事の重要なポイントをまとめると、以下のようになります。

3C分析は自社、競合、顧客の3つの視点から情報を整理し、戦略立案に役立てるフレームワークです。

自社の強み・弱み、競合との比較、顧客ニーズの把握をバランスよく行うことで、論理的で効果的なマーケティング施策を打ち出せるようになります。

また市場や顧客ニーズが多様化し、競争環境が激化している今こそ、3C分析の必要性はさらに高まっているといえます。

具体的な手順としては、自社分析でリソースや特徴を洗い出し、競合分析で他社の強み・弱みや市場での動向を把握し、顧客分析でターゲットやカスタマーインサイトを明確化する流れが基本です。

そのうえで、分析結果をクロスさせて戦略に落とし込み、仮説検証やデータ収集を継続的に行うことが成功のカギとなります。

経済産業省が公開している統計や産業分析レポートなど、公的機関の情報を取り入れるのも有効なアプローチでしょう。

3C分析は決して難解なものではなく、ポイントを押さえれば初心者でも取り組みやすい手法です。

大切なのは情報の整理と現場の声とのすり合わせを怠らないことであり、それによって施策の方向性がずれず、成果に直結しやすくなります。

ぜひ本記事を参考に、3C分析を活用して自社のビジネスを一段上のステージへ導いてください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能