KPI設計のやり方とは?目的達成につながる指標の選び方と運用方法を徹底解説!

ビジネスの成果を最大化するうえで欠かせないのが、適切なKPI(重要業績評価指標)の設計です。

KPIがうまく機能すれば、組織全体が同じゴールへ向かい、成果を客観的に把握・改善できます。

本記事では、KPI設計のやり方を基礎から順を追って解説します。

ぜひ最後まで読み、具体的な施策に落とし込む際の参考にしてください。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

KPIとは?

KPIを初めて学ぶ人にもわかりやすいように、まずはKPIの定義や関連指標との違いを整理していきます。

KPIの定義

KPIとは、KeyPerformanceIndicatorの略で、事業やプロジェクトの目的達成度合いを測るための重要な指標を指します。

KPIを正しく設計することで、チームは具体的な行動指針を得られ、進捗状況を定量的に評価しながら改善点を洗い出すことが可能です。

なぜKPIが重要かというと、ビジネスにおけるゴールを達成するためには「どの段階で」「どの程度成果が出ているか」を把握しなければならないからです。

数字で判断する仕組みを用意しておけば、個人の主観に頼らず客観的に方針を見直せます。

例えば、新規顧客獲得数・サイトのコンバージョン率・リード獲得コストなどは、目的によってはKPIになり得る代表的な指標です。

具体例として、Webサイト経由で新規顧客を増やしたい場合には「リード数」「問い合わせフォーム送信数」「コンバージョン率」がKPIとして挙げられます。

これらを設定しておくと、目標とのギャップや改善ポイントが明確に見えてくるわけです。

その結果、経営資源の最適配分や施策の優先順位付けが可能になり、目標達成のスピードが速まります。

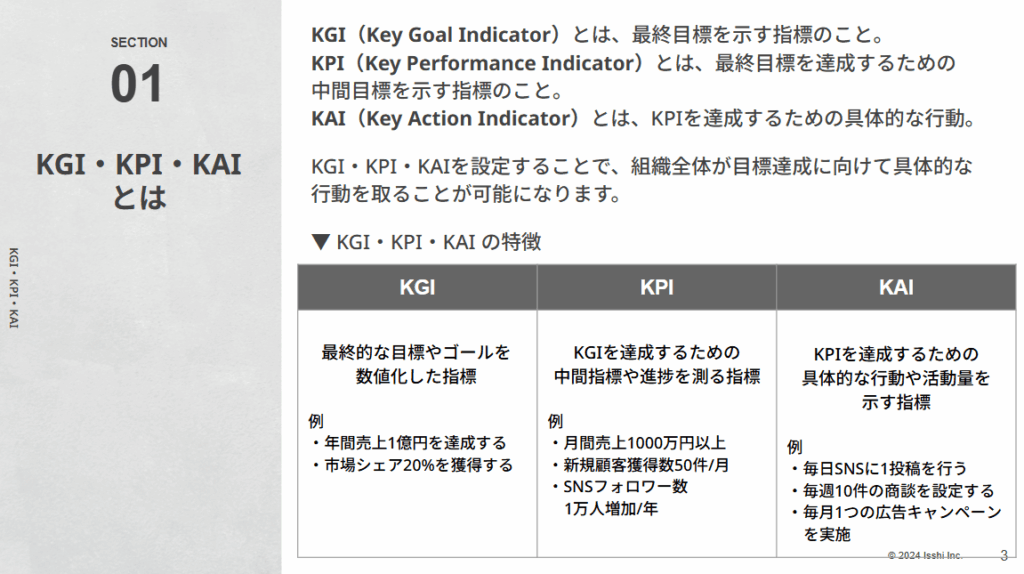

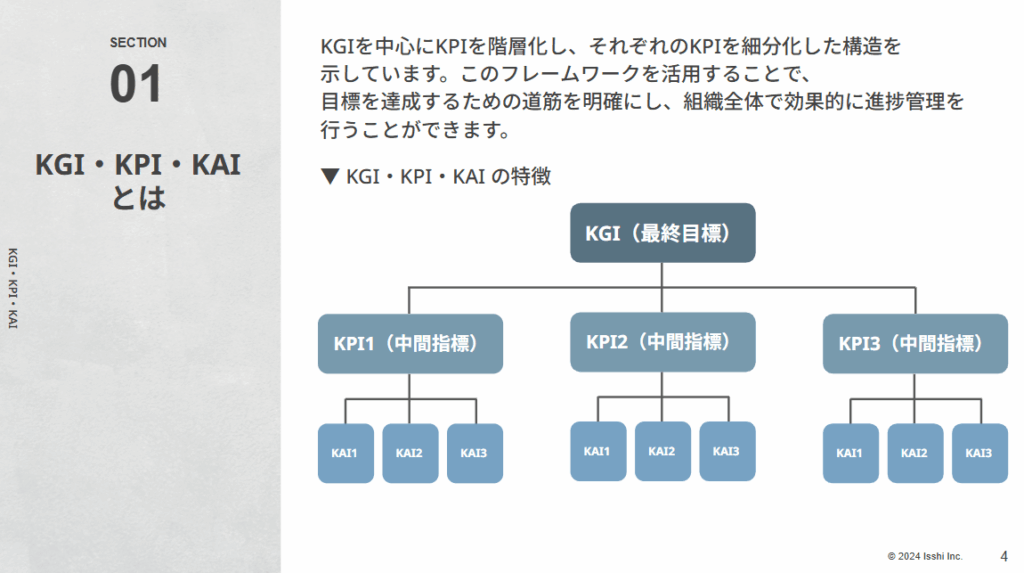

KGIやOKRとの違いと役割の関係性

KPIを語るうえで、しばしば混同されがちな指標としてKGI(KeyGoalIndicator)やOKR(ObjectivesandKeyResults)が挙げられます。

これらは互いに補完しあう関係にありますが、目的や運用の仕方が少しずつ異なります。

KGIは、いわゆる最終目標を定量化したものです。

例えば、「年間売上1億円」や「会員登録者数10万人」などが該当し、ゴール(Goal)の達成度合いを測る指標になります。

一方、KPIはそのゴールを達成するための重要な指標のことであり、「ゴールに至るための中間指標」として位置づけられます。

KGIを“最終目的地”とするならば、KPIは“目的地へ向かう道のりを測る計器”のイメージです。

また、OKRは、Objectives(目標)とKeyResults(主要な成果)から構成されるフレームワークで、目標とそれに対する測定可能な成果を設定して運用する手法を指します。

OKRでは挑戦的な目標設定を行い、チームで共有しながら進捗を管理します。

そのKeyResults部分がKPIに相当する場合が多く、KPIをうまく設定することでOKRの運用精度も高まります。

このように、KGI・OKR・KPIは互いに密接な関係を持ちながらも、使い方や役割が異なる点を把握しておくとスムーズに運用できます。

OKRの解説記事はこちら

KPI設計をやることが重要な理由

KPI設計には、手間や時間がかかる場合もありますが、それだけの価値がある理由を確認しましょう。

チーム全体の方向性を明確にする

KPIを設定することでチーム全員が同じ指標を追い、同じ方向を向きやすくなります。

組織においては部署や職位ごとに目の前の業務が異なり、各々がバラバラに動いてしまう可能性があります。

しかし、共通の指標を定めれば「私たちは何を目指し、どのように動くべきか」が明確になり、余計な衝突や重複作業を減らすことができます。

具体的な場面でいうと、新サービスを展開する場合、開発チームは「新機能リリース数」をKPIと考えがちで、マーケティングチームは「リード獲得数」をKPIに設定するかもしれません。

このとき最終的に重要なのは、「新サービスを利用してくれるユーザーの獲得数」や「リピート利用率」など、ビジネスゴールに直結する指標がどう変化するかです。

全チームが共通のゴールを認識していれば、単に開発の進捗やリード数の増減だけを追うのではなく、ビジネス成果へのインパクトに焦点を当てられます。

成果を客観的に評価・改善できる

KPIを設定すると、成果を定量的に評価できます。

数字がわかりやすい目安となるため、担当者やチーム間の主観的な意見よりも事実ベースで議論できるのが最大のメリットです。

仮に目標数値に届いていない場合は、どの段階に問題があるかを分析することで具体的な対策を立てられます。

逆に目標を上回った際も、その要因を正確に把握すれば他の施策へ応用が可能です。

例えば、Webマーケティングの現場では「コンバージョン率の低下」が見られたら、サイトのUI/UXに問題があるのか、それとも広告の訴求内容がターゲットとずれているのかを検証します。

KPIをもとに振り返ることで、原因を特定しやすくなり、改善策の優先順位も立てやすくなるのです。

数字があるおかげで意思決定が迅速化し、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。

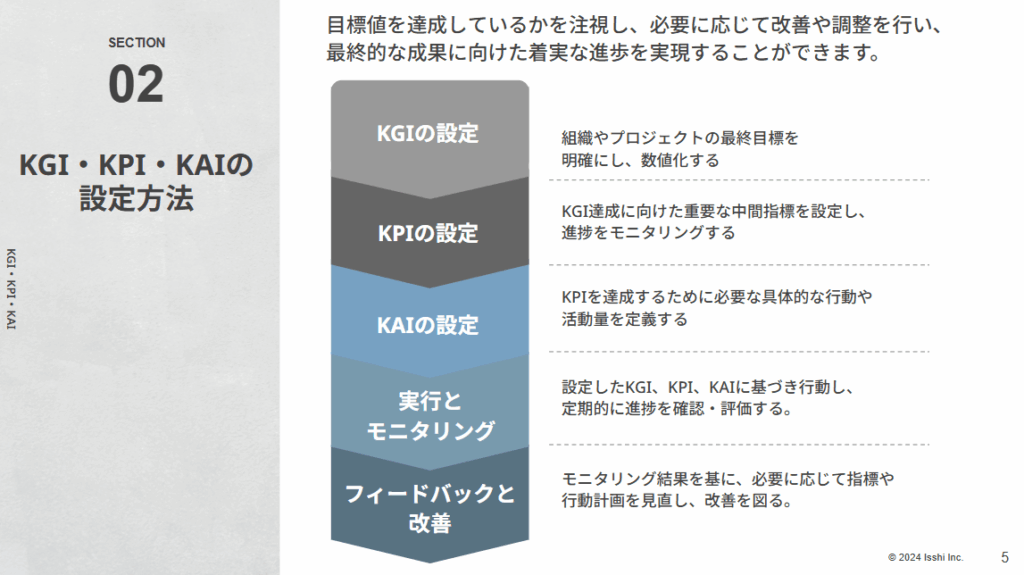

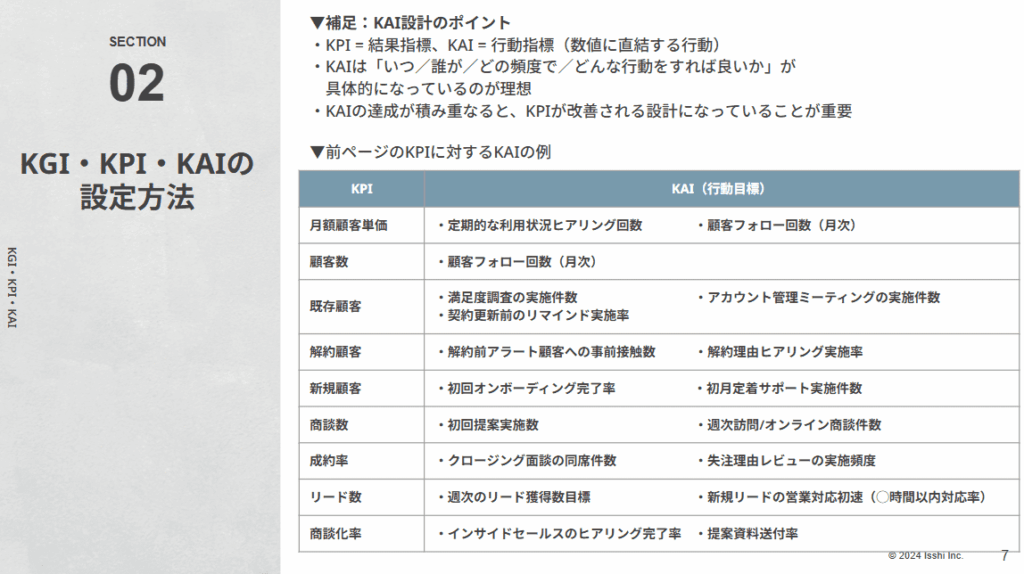

KPI設計のやり方

KPIを効果的に運用するためには、具体的な手順を押さえて進めることが大切です。

以下では、KPI設計における基本的な流れを順番に見ていきます。

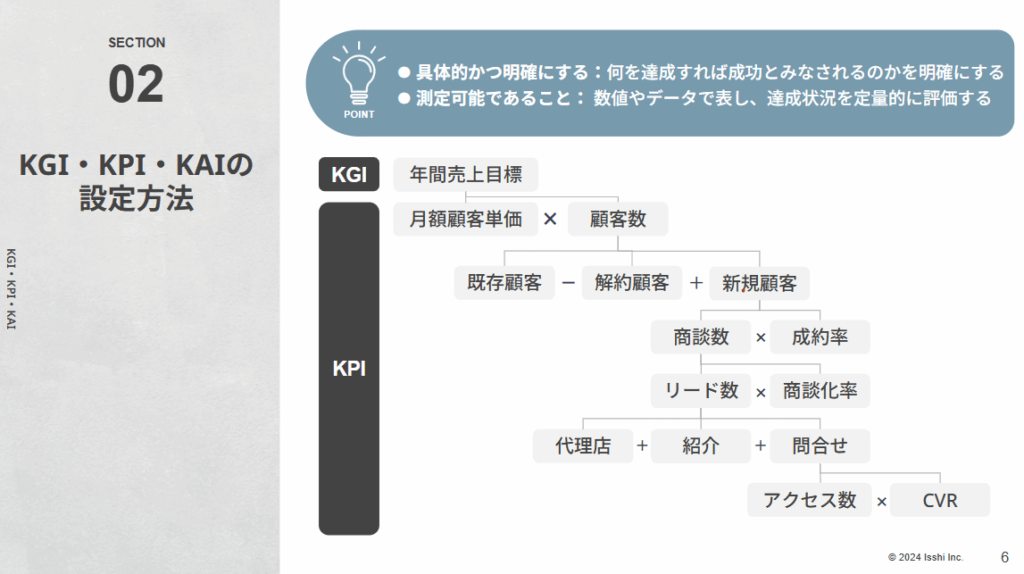

最終目標(ゴール)の設定

KPIを決める前に、まずはゴール(KGIやビジョン)を明確にしましょう。

これは「何をもって成功とするか」を定義する作業です。

たとえば、「1年後に売上を2倍にする」「新規会員を月間1,000名獲得する」といった数値目標が考えられます。

このゴールが曖昧だとKPIを定めてもブレてしまい、途中で見失いやすくなるので、最初の段階でできるだけ具体的な目標を設定します。

ゴールが明確だと、そこから逆算して「何を測るべきか」が自然に見えてきます。

売上2倍を達成するためには「新規顧客獲得数」「既存顧客のリピート率」「顧客単価の向上」など、さまざまなKPIの候補が浮かぶでしょう。

最終目標とKPIは必ず整合性を取るのがポイントです。

重要指標の選定と優先順位付け

ゴールが定まったら、どの指標がそのゴール達成において“最も重要”かを見極めます。

やみくもに多くの指標を設定すると、管理が複雑になり、チームのリソースも分散してしまいます。

KPIは数が多ければいいわけではなく、むしろ絞り込むことで効果的なモニタリングが可能になります。

たとえば、BtoBの営業部隊では以下のような指標が候補に挙がることがあります。

| 指標 | 意味 |

|---|---|

| リード獲得数 | 商品やサービスに興味を持つ見込み客の数 |

| 商談化率 | リードが実際の商談に進んだ割合 |

| 成約率 | 商談から契約・受注に結びつく割合 |

| 継続率 | 契約後に継続して利用してくれる割合 |

| 客単価 | 顧客1社あたりの平均売上額 |

すべてをKPIとして扱うのは大変なので、最終目標や自社の強み・弱みに基づいて「どこを重視すべきか」を吟味しましょう。

「リード獲得数は十分なので商談化率を伸ばしたい」といった現状の課題が明確であれば、商談化率と成約率をKPIの中心に据える、というように取捨選択が必要です。

目標数値の設定

KPIの指標を選んだら、必ず目標となる数値を設定します。

目標値を決めないと「どのくらい達成できればよいのか」がわからず、評価や改善策の立案が不透明になってしまいます。

過去の実績値やマーケットの動向、競合他社との比較など、客観的なデータを参考に設定するのが基本です。

たとえば、今まで月間商談数が10件だった場合に、いきなり「翌月から月間100件」を目標にすると非現実的かもしれません。

もちろん、高めの数値を目標にして挑戦することも重要ですが、組織のリソースや現状の見込み数などを踏まえたうえで設定する必要があります。

SMARTの法則(Specific,Measurable,Achievable,Relevant,Time-bound)を意識すると、より具体性と実効性のある目標値に落とし込めるでしょう。

運用とモニタリング

KPIは設定して終わりではなく、定期的なモニタリングと改善が重要です。

たとえば週次や月次で数字を確認し、達成率や変化の傾向を分析します。

目標を超えている場合はその要因を把握し、さらなる最適化を検討することができます。

逆に未達の場合は、何がボトルネックになっているのかを特定し、次の打ち手を考えましょう。

運用のポイントとしては、KPIを見える化するための仕組みを整えることが大切です。

BIツールやスプレッドシートを活用してダッシュボードを作成し、チーム全員がいつでも数字を確認できる状態を作ると、意思決定のスピードが格段に上がります。

さらに、KPIレビューのミーティングを定期的に実施することで、数字に対する意識を高め、チーム全体での問題解決につなげることができます。

KPI設計をやるうえで陥りやすい失敗と対策

KPI設計がうまくいけば理想的ですが、実際にはいくつかの落とし穴があります。

ここでは、よくある失敗パターンとその対策を紹介します。

指標が多すぎる・複雑すぎる

あれもこれも計測したい、という気持ちはわかりますが、指標が増えれば増えるほど管理が煩雑になります。

結果として「どれが本当に重要な数字なのか」がわからなくなり、チームの動きも散漫になりがちです。

この場合の対策としては、まずは“最重要KPI”を1~3個程度に絞り込むことを考えましょう。

補助的な指標はあっても構いませんが、最重要KPIと同列に扱わない工夫が必要です。

「売上」「リード獲得数」「コンバージョン率」など、事業の骨格となる指標を中心に据え、そのほかは随時参照する程度に留めることで、集中すべきポイントを明確化できます。

数値目標が曖昧で達成イメージがない

KPIを設定したものの、「なぜその数字なのか」が曖昧だとチームのモチベーションを高めにくいのが現実です。

たとえば「リード獲得数を月100件にする」と設定しても、その根拠や具体的な施策が伴わなければ、担当者は「どうすればいいのか?」と戸惑ってしまいます。

解決策としては、前述したSMARTの法則を適用することが有効です。

具体的な数字や期間を設けるのはもちろん、その根拠を明示し、達成のための施策をセットで提示するとチームの理解と協力が得やすくなります。

過去データの分析や市場調査をもとに「3か月後にリード獲得数を月100件にするためには、広告予算を30%増やし、展示会やWebセミナーを2回実施する」といった形で具体化すると、行動を起こしやすいでしょう。

定期的な見直しの欠如

KPIは事業やマーケットの状況変化に伴い、見直しが必要になる場合が多々あります。

新規事業の立ち上げ期と拡大期では注視すべき指標が変わってきますし、競合他社の動向や経済状況によっても適切な目標値は動的に変化します。

もしKPIをずっと固定のままにしておくと、現実とかけ離れた数字になり、モチベーションを維持しづらくなる可能性があります。

この対策として、定期的にKPIレビューを実施し、現場からのフィードバックと事業戦略をすり合わせる仕組みを作りましょう。

たとえば四半期ごとに「目標値はまだ現実的か、あるいはより高い水準を目指すべきか」を検討し、必要に応じてKPIをアップデートするのです。

こうした継続的な見直しを行うことで、常に環境変化に適応したKPI設計を維持できます。

KPI設計に役立つツール・テンプレート

KPIを運用する際には、可視化や進捗管理のしやすさが重要です。

ツールやテンプレートを活用すれば、チームメンバー全員が数字を追いやすくなり、効率的に改善を進められます。

まず代表的なのが、BIツールやダッシュボードツールです。

GoogleDataStudio(LookerStudioに名称変更)、Tableau、MicrosoftPowerBIなどは、複数のデータソースを横断して集計・可視化できるため、日々のモニタリングを一括管理できます。

また、スプレッドシートを用いて独自のダッシュボードを作成し、グラフや条件付き書式を設定してリアルタイムに更新する方法も手軽で多くの企業が採用しています。

テンプレートとしては、以下のような構成で表を作成すると便利です。目標値と実績を並べて比較できるうえに、達成率を計算すれば一目で状況把握が可能です。

| KPI項目 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 備考(分析結果など) |

|---|---|---|---|---|

| 新規リード獲得数 | 500件 | 450件 | 90% | 先月比は増加傾向 |

| コンバージョン率 | 5.0% | 4.5% | 90% | クリエイティブの改善余地あり |

| ユーザー満足度(CSAT) | 80% | 78% | 97.5% | 問題なし、継続的な観察が必要 |

スプレッドシートで自動計算やグラフ化を行えば、定例ミーティングですぐに数字を共有できます。

こうした仕組みづくりをしておくと、KPIに対する意識が自然と高まり、メンバー間のコミュニケーションも活性化します。

KPI設計の事例【ターゲット別】

ここでは、実際のビジネスシーンを想定したKPI設計例を紹介します。

それぞれの事業特性や目的に合わせて、どのような指標を選ぶとよいか考える際のヒントにしてください。

BtoCサービスの場合

BtoCでは多数の消費者が対象となることが多いため、新規ユーザー獲得や継続利用、顧客満足度が重視される傾向があります。

たとえば、スマホアプリを提供する企業であれば以下のようなKPIが考えられます。

- 新規ユーザーのインストール数

- アクティブユーザー数(DAU/MAU)

- 有料プランへの移行率

- 顧客生涯価値(LTV)

- アンインストール率

目標設定の例として、「アクティブユーザー数を3か月後までに50%増やす」「有料プランへの移行率を月5%から10%に向上させる」などが挙げられます。

そのためには、デジタルマーケティングの強化や新機能リリースなど施策が必要になるでしょう。

また、顧客満足度を測るNPS(ネット・プロモーター・スコア)などもBtoC領域ではよく活用されます。

ユーザー体験やブランディングが大きく影響するため、定期的にユーザー調査やUI/UXの改善を行いながらKPIをモニタリングします。

BtoBサービスの場合

BtoBでは商談プロセスが長く、複数のステークホルダーが関わるため、リードの質と商談・契約までのパイプライン管理が重視されます。

よく設定されるKPIとしては以下のようなものがあります。

- リード獲得数(展示会・Webセミナー・ホワイトペーパーなど)

- MQL(MarketingQualifiedLead)数とその割合

- 商談化率(SQL:SalesQualifiedLeadへの転換率)

- 成約率(商談から受注への転換率)

- 顧客継続率やアップセル率

たとえば、「商談数を月10件から15件に引き上げる」「受注率を20%から30%に改善する」などを具体的な目標とし、どのプロセスに課題があるかを洗い出すことで、マーケティング部門と営業部門が連携を強化する施策を打てます。

また、受注後の継続利用や追加サービスの契約を重視する場合は、顧客サポート部門のKPIとして「顧客満足度」「解約率」などを設定し、部門横断の取り組みを促すのがポイントです。

KPI設計に関してよくある質問

KPI設計を実践する際に多くの方が抱える疑問について、実務で役立つ回答をまとめました。

初めてKPIを設定する方から、運用改善を検討している方まで、幅広くご活用いただけます。

KPIとKGIを同時に運用する場合、どのように連動させればよいですか?

KGIから逆算してKPIを設定し、因果関係を明確にすることが重要です。

例えば、KGI「年間売上2億円」に対して、「月間新規顧客数20社」「顧客単価50万円」「継続率80%」といったKPIを設定します。

定期的にKPIの進捗がKGI達成にどう影響しているかを検証し、必要に応じて調整しましょう。

KPIの見直しはどのタイミング・頻度で行うべきですか?

四半期ごとの見直しを基本とし、大きな環境変化があった際は随時検討することを推奨します。

新規事業は月次で見直すなど、事業フェーズに応じて頻度を調整します。

見直しの際は、目標値の妥当性、指標の重要度、新たに追加すべき指標の3点を中心に評価し、現場の意見も取り入れながら判断しましょう。

KPI達成率が低い場合、目標値を下げるべきか施策を見直すべきか、どう判断すればよいですか?

まず3ヶ月は施策改善に注力し、それでも改善が見られない場合に目標値の見直しを検討します。

達成率が50%以下なら目標設定に無理がある可能性が高く、70〜80%なら施策の改善余地があると判断できます。

重要なのは、なぜ達成できないかの要因分析を行い、外部要因か内部要因かを見極めることです。

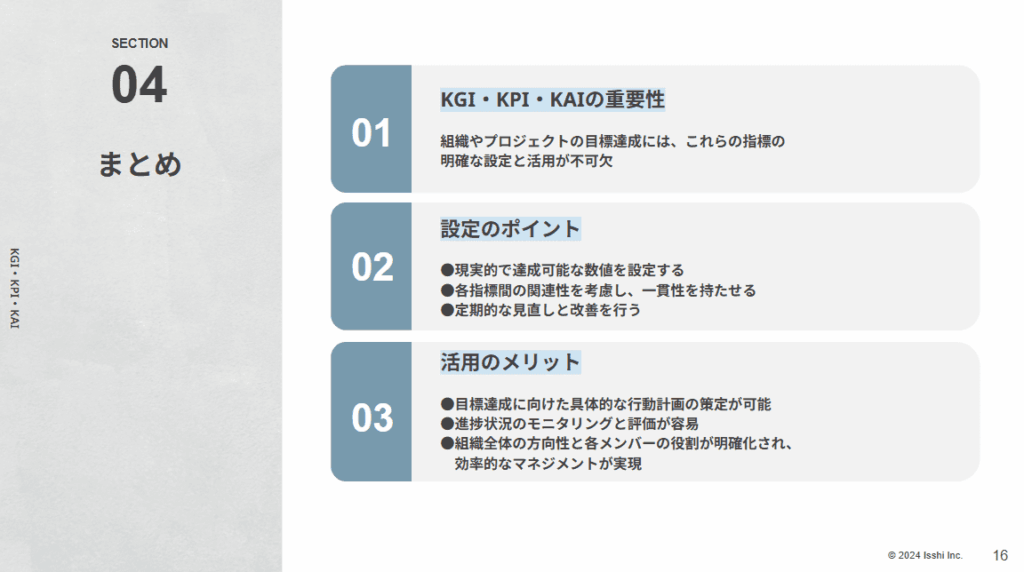

KPI設計のやり方まとめ

KPI設計は、事業や組織が目指すゴールへ向かうための重要な羅針盤です。

適切に設定したKPIは、成果を見える化し、チーム全体の目線を揃え、客観的かつ素早い意思決定を可能にしてくれます。

一方で、指標が多すぎたり、数値目標の根拠が曖昧だったりすると、逆に混乱やモチベーション低下を招く恐れもあります。

だからこそ、まずは「ゴール(KGI)を明確にする」「最重要KPIを絞り込む」「定量的な目標値を設定する」「可視化して定期的にモニタリング・改善する」という基本プロセスを徹底しましょう。

ツールやテンプレートを活用することで、チーム全員が同じ情報を共有しやすくなります。

さらに、事業環境や組織の変化に合わせて柔軟にKPIを見直すことも忘れないでください。

適切なKPIを設計し、効果的に運用できれば、組織としての成果は着実に向上し、最終的には競合優位性を高める大きな武器となります。

本記事で紹介したポイントを押さえ、自社に最適なKPI設計をぜひ実践してみてください。

そうすることで、より明確な指標に基づいて、チーム一丸となった成果向上が期待できるでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能