組織戦略の立て方とは?フレームワークと成功ポイント完全ガイド

組織戦略をどのように立案すべきか悩んでいませんか。

事業目標を達成するために、「強い組織」をいかに構築し、長期的に成長できる環境を整えるかは経営者や管理職にとって大きな課題です。

本記事では、組織戦略の基本概念から実践的なフレームワークの使い方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。

「組織づくり」を本質から捉えたい方は必見の内容です。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

組織戦略とは?

組織戦略の全体像を把握することで、事業戦略や人事戦略とのつながりが明確になり、今後の具体的な施策を考えやすくなります。

ここでは、まず組織戦略そのものの定義と、他の戦略との違いを理解するメリットをご紹介します。

組織戦略とは、企業・団体が長期的な競争優位を築くために、「組織構造・人材配置・企業文化・プロセス」などの側面を計画的に整え、全体として成果を最大化する方針および施策の総称です。

事業が描く成長シナリオを実現するには、人と組織が持つ力を十分に引き出す必要があります。

しかし、組織は人が集まることで成り立ち、その人たちのスキル・モチベーション・コミュニケーションといった要素が複雑に絡み合います。

そのため、組織全体の方向性を明確に示す「戦略」が欠かせないのです。

組織戦略を正しく機能させるためには、まずリーダーシップをとる経営層が「どのような価値観や理念のもとに組織を運営するか」を具体化し、全社員が理解・共感できる形に落とし込むことが重要です。

加えて、現在の組織体制の強みや弱みを客観的に分析し、必要な改善を段階的に行っていくプロセスが不可欠です。

企業規模や業種に関わらず、組織が持つ根本的な課題を見極め、最適な形で人とリソースを配置することが組織戦略の要となります。

事業戦略、人事戦略との違い

組織戦略は、しばしば事業戦略や人事戦略と混同されがちですが、それぞれ役割や目的が異なります。

事業戦略とは「どの市場で何を提供し、いかに競合優位を確立するか」というビジネス上の方針を指します。

一方で、人事戦略は「必要な人材を採用・育成・評価・配置するための施策」や「社員のモチベーションを高め、能力を最大限引き出すための仕組み」を整える方針です。

組織戦略はこれらを支える土台となるもので、組織構造や文化的要素を含め、「どのように社内の連携体制を築き上げるか」という視点で策定されます。

つまり、事業戦略が「外向き(市場)」、人事戦略が「人材活用(個々人の成長と最適配置)」に着目するのに対し、組織戦略は「内部構造や仕組みづくり(集合体としての力)」に焦点を置きます。

これら三つの戦略は相互に連動し合うため、いずれかだけを強化しても持続的な成果は期待できません。

事業戦略・人事戦略と並行して、組織戦略をバランスよく策定することで初めて、企業が長期的に成長できる体制が生まれます。

経営ビジョンと組織設計の関係

企業の最上位概念である「経営ビジョン」は、組織が長期的に目指す姿を明確化したものです。

経営ビジョンが抽象的であっても、そこから紐づく目標を定量化し、部門やチームに落とし込むことで、組織全体が同じ方向へ進むための道筋が見えてきます。

このプロセスが「組織設計」と呼ばれるステップであり、経営ビジョンを具体的な行動に翻訳するための設計図を描くイメージです。

例えば、「持続的なイノベーションを生み出す会社になる」というビジョンがある場合、これを実現するためには各部署の役割定義や情報共有方法、人材開発の優先度などを定める必要があります。

その際、「既存製品の改善・拡販部門」と「新規事業開発部門」の連携をどのように確立するのかといった、組織面でのデザインが求められます。

こうした具体的な組織設計がなければ、経営ビジョンがただのスローガンに終わってしまいがちです。

経営ビジョンと組織設計をセットで考えることで、企業全体の動きを一貫性あるものに導くことができます。

組織戦略を策定する方法2選

組織戦略を策定する際は、大きく「トップダウンアプローチ」と「ボトムアップアプローチ」の二種類のスタイルが存在します。

ここでは、それぞれの特徴を知ることで、自社の文化や状況に合ったアプローチを選びやすくなるメリットがあります。

トップダウンアプローチ

トップダウンアプローチは、経営層やリーダー陣が中心となって組織戦略を策定し、その内容を全社に展開・実行していく方法です。

大枠の目標や方向性が経営陣から明確に示されるため、組織のスピード感や意思決定の一貫性が得られる点がメリットです。

具体的には、トップマネジメントが「今後5年間で売上を2倍にする」という目標を掲げ、そのために「新規サービスの拡大チームを創設」「重点市場に経営資源を集中」などの施策を指示します。

これにより、各部署は方向性に迷わずに活動できますが、現場の声が十分に反映されにくいというデメリットも存在します。

現場とのコミュニケーション不足が生じると、現実との乖離が大きくなり、戦略が形骸化する恐れがあります。

そのため、トップダウンアプローチを選ぶ場合は、経営層と従業員の間で情報を往復させる仕組みづくりが必要です。

ボトムアップアプローチ

ボトムアップアプローチは、現場の意見やアイデアを積極的に取り入れながら組織戦略を形成していく方法です。

社員一人ひとりの創意工夫やノウハウが反映されるため、現場レベルで実行可能性の高い戦略が生まれやすいのが特徴です。

例として、各チームが現在抱えている課題や改善提案をまとめ、それを経営陣が検討し、全社方針として組織戦略に反映する仕組みを作るケースが挙げられます。

現場発のアイデアは実践的である一方、全社統一の方向性を打ち出すまでに時間がかかる場合があります。

また、多様な意見が集まることで焦点が定まらなくなり、大きな方向性を見失うリスクもあります。

そのため、ボトムアップアプローチを採用する際は、最終的に戦略を取りまとめる意思決定プロセスを明確にしておくことが肝要です。

組織戦略を立てる5ステップと策定プロセスの全体像

ここからは、組織戦略を実際に立案する際の流れを段階的に解説します。

全体像を把握しながら各ステップのポイントを抑えることで、戦略がぶれるリスクを最小限にし、実行に移しやすくなります。

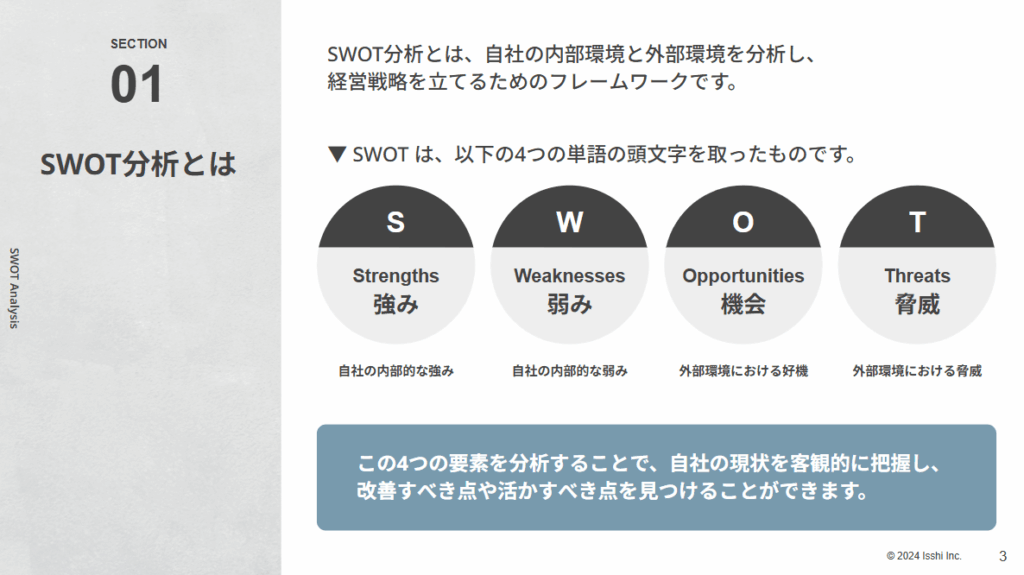

現状分析(SWOT/7Sなど)

組織戦略を策定する第一ステップは、現状分析です。

具体的には、SWOT分析(Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats)や7Sフレームワーク(Strategy、Structure、Systems、Shared Values、Style、Staff、Skills)などを活用し、組織内部と外部環境の両面を客観的に洗い出します。

- SWOT分析の例

- 強み(Strengths):自社の技術力、ブランド力など

- 弱み(Weaknesses):人材不足、設備投資の遅れなど

- 機会(Opportunities):市場の拡大、新規顧客層の出現など

- 脅威(Threats):競合他社の参入、法規制の強化など

- 7Sフレームワークのチェックポイント

- Strategy(戦略の方向性)

- Structure(組織構造)

- Systems(社内ルール・プロセス)

- Shared Values(共有価値観・企業文化)

- Style(リーダーシップスタイル)

- Staff(人材プール・配置)

- Skills(個々の能力・強み)

これらのフレームワークを活用して定性的・定量的データを集め、組織が抱える課題や伸ばすべき強みを整理しましょう。

例えば、「企業文化は良好だが、顧客対応のプロセスに非効率がある」など具体的な問題点が見つかれば、後のステップで戦略に反映しやすくなります。

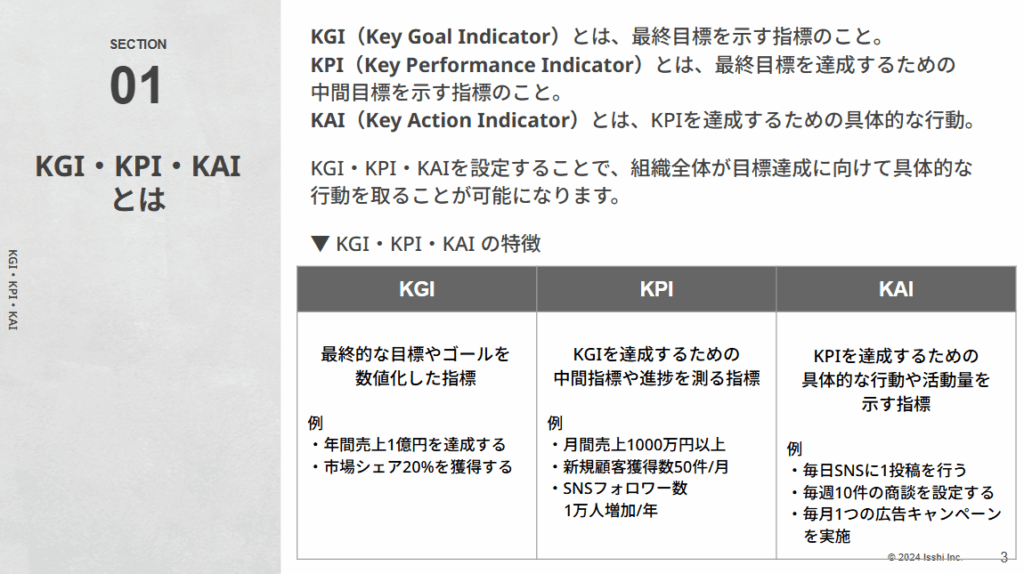

目標設定とKGIやKPIの設計

現状分析で組織の課題やチャンスを把握したら、次は目標を定め、それを測定するための指標(KGI・KPI)を設計します。

KGI(Key Goal Indicator)は最終的な成果を表す指標で、売上高・利益率・市場シェアなど組織のゴールとなる数値を設定することが多いです。

一方、KPI(Key Performance Indicator)は、そのゴールに至るプロセスの進捗を確認するための中間指標で、例えば、「問い合わせ件数」「契約獲得率」「製品開発のリードタイム」などが挙げられます。

ポイントは、KGI・KPIを各部署・チームにブレイクダウンし、具体的なアクションに落とし込むことです。

例えば、KGIとして「新規顧客売上を前年比120%に拡大」という目標を掲げるなら、KPIとしては「見込み客の商談化率を20%から30%に引き上げる」「マーケティング施策でのリード数を月間100件増やす」などを設定するイメージです。

こうすることで、日々の業務が最終目標にどうつながるかを全社員が意識しやすくなります。

組織構造や役割分担のデザイン

目標指標を設定したら、その実現を支える組織構造をデザインします。

組織構造とは、部門分けや権限・責任の範囲を決定することであり、いわば「組織の骨格」です。

ここでのポイントは、設定したKGI・KPIを達成するために必要なプロセスを考慮し、部門やチームの役割を明確にすることです。

- 機能別組織:営業、マーケティング、開発、カスタマーサポートなど機能を軸に編成。専門性が高い一方、部門間連携が課題になることも。

- 事業部制組織:製品ラインやターゲット市場ごとに事業部を作る。意思決定がスピーディーになりやすいが、重複業務が増えるリスクあり。

- マトリックス組織:機能別と事業別を交差させる形。柔軟な連携が可能だが、意思決定プロセスが複雑になる恐れも。

上記のように、組織設計には一長一短があります。

自社の事業特性や人材構成、目指すゴールを考慮しながら、最適解を模索しましょう。

必要に応じて「プロジェクトチーム」や「タスクフォース」のような横断組織を設置し、スピーディーな意思決定をサポートする方法も有効です。

リソース配分と人材ポートフォリオ

続いて、どこに経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をどの程度投入するかを検討します。

リソース配分を誤ると、結果的に戦略実行が滞り、組織全体のパフォーマンスが低下する恐れがあるため、慎重な検討が必要です。

ここでは「人材ポートフォリオ」の考え方が重要となります。

人材ポートフォリオとは、現有する人材のスキル・経験・志向を俯瞰的に把握し、最適な配置や採用計画を立てる手法です。

例えば、新規事業を推進するために「プロジェクトマネジメントに長けた人材」が不足しているなら、外部採用や社内異動で補強する必要があります。

また、組織のキーマンとなるリーダー層がどれだけいるか、後継者育成の計画はどうなっているかを含めて中長期的に考えることが求められます。

経営資源には限りがあるため、優先度の高い領域から配分し、将来の変化に柔軟に対応できる体制を構築しましょう。

実行計画とロードマップ策定

最後に、立案した戦略を実際に動かすための実行計画(ロードマップ)を作成します。

ロードマップには、具体的な施策、担当部署・担当者、スケジュール、必要予算などを明記します。

例えば、以下のようなロードマップ案を作成すると進捗管理がしやすくなります。

| 施策 | 担当部署 | 期間 | 必要予算 | 成果指標(KPI) |

|---|---|---|---|---|

| 新サービス拡充プロジェクト | 新規事業開発部 | 2025年6月~12月 | 1000万円 | 月間リード数、CVR |

| 営業ツール導入 | 営業部、IT部門 | 2025年7月~9月 | 500万円 | 商談化率、成約率 |

| 社員研修プログラム | 人事部 | 2025年8月~11月 | 300万円 | 研修参加率、満足度 |

施策単位でゴールと期限を明確化することで、必要なアクションをチームメンバーが理解しやすくなり、実行力が高まります。

また、定期的に進捗をモニタリングし、計画通りに進まない場合は原因分析を行い、計画や戦略の修正を行うことが大切です。

戦略は立てるだけでなく、組織のリソースや人材構造に合わせて“実行できる形”に落とし込むことが重要です。

もし自社の体制づくりやロードマップ設計に不安があるなら、知足の個別相談で専門家に現状を整理してもらうと、実行までの道筋がより明確になります。

\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/

>>知足の詳細を見てみる

組織戦略とフレームワーク活用術

組織戦略を策定する際には、さまざまなフレームワークを組み合わせることで論点を整理しやすくなり、戦略の精度が高まります。

ここでは代表的な3つのフレームワーク活用法をご紹介します。

バリューチェーンと組織機能の連動

バリューチェーン(Value Chain)とは、製品やサービスが顧客に届くまでの全工程を「主活動(購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケティング、サービス)」「支援活動(人事、技術開発、調達、インフラ)」に分解し、付加価値がどのように生まれているかを分析するフレームワークです。

組織戦略においてバリューチェーンを活用するメリットは、各工程を担う組織機能と密接に結びつけながら改善施策を検討できる点です。

どの活動にリソースを重点的に投入すべきか、どの部分でコスト削減や差別化ができるのかを把握することで、組織構造の再編成やプロセス改革の方向性が具体化します。

例えば、新製品開発のサイクルを短縮したい場合は「設計・製造プロセス」で非効率を改善する必要があります。

一方、顧客満足度の向上を狙うなら「サービス部門」や「マーケティング部門」の強化が重要になるでしょう。

このようにバリューチェーン分析から得られた示唆を組織デザインへ反映させることで、戦略の実行度が向上します。

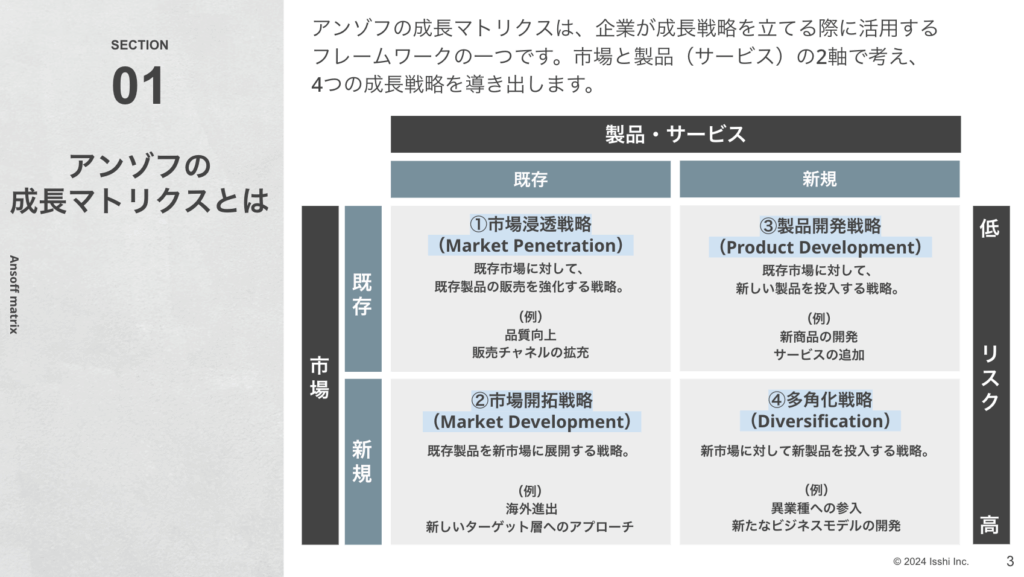

アンゾフ・マトリクスで見る成長シナリオ

アンゾフ・マトリクスは「市場×製品」の新旧を軸に、成長戦略を4つのパターン(市場浸透、市場開拓、新製品開発、多角化)に分類し、どの方向へ経営リソースを投下すべきかを検討するフレームワークです。

例えば、市場浸透戦略を選ぶ場合は既存顧客へのリピート拡大施策が中心になるため、営業組織の強化や顧客データ分析が重要になります。

逆に、新製品開発や多角化戦略に踏み切るのであれば、研究開発部門や新規プロジェクトチームの体制拡充が求められます。

組織戦略を考えるうえでは、このアンゾフ・マトリクスで導き出された成長方向に合わせて、各部門の役割配分や人材配置を再検討すると効果的です。

成長シナリオが明確であればあるほど、組織内の協力体制や情報共有の仕組みづくりもスムーズに進みます。

OKR/MBOの使い分け

組織目標を設定し、継続的にモニタリングする手法として、OKR(Objectives and Key Results)とMBO(Management By Objectives)の2つがよく取り上げられます。

- OKR:挑戦的な目標(Objective)と測定可能な成果指標(Key Results)をセットで設定し、短いスパン(四半期など)で進捗をレビューする手法。スタートアップやイノベーションが求められる領域で多用されます。

- MBO:上司と部下が目標を合意し、一定期間後に達成度を評価する伝統的な目標管理手法。評価制度とも連動させやすいメリットがありますが、目標の柔軟な修正がやや難しい場合もあります。

組織戦略の性質や企業文化に応じて、OKRとMBOを使い分け、あるいは組み合わせることが大切です。

変化の早いプロジェクトにはOKRを導入し、安定的に回す業務にはMBOを適用するなど、ハイブリッドなアプローチが有効です。

組織戦略の成功させるポイント3選

せっかく策定した組織戦略も、実行段階で失敗するケースは少なくありません。

ここでは、組織戦略を確実に成功へ導くための3つのポイントと、陥りがちな失敗を防ぐヒントをお伝えします。

経営陣のコミットメントを可視化

まず重要なのは、経営陣の本気度を社内に明確に伝えることです。

戦略策定で終わってしまい、トップが主体的に関わらない状況になると、社員は「結局、形だけの施策では?」と疑いを抱き、行動や意欲に結びつきにくくなります。

経営陣が率先して組織改革の旗を振り、日々の言動や会議体で取り上げる話題などからコミットメントを示すことが大切です。

また、戦略進捗の共有や戦略に関連するイベントへ積極的に参加するなど、トップが自ら動く姿勢を可視化することで、全社的な当事者意識が高まります。

チェンジマネジメントと社内浸透

組織戦略の実行には、社内全体の行動変革が伴います。

この変革をスムーズに進めるためには、チェンジマネジメントの手法が欠かせません。

具体的には、変革の必要性を周知して抵抗勢力を最小化し、新しいシステムやプロセスを導入した後も定着を促す仕組みづくりが必要です。

よくある失敗は、計画を発表するだけで終わってしまい、現場の納得度を得られないままプロジェクトが進んでしまうことです。

これを避けるには、部署横断でチャンピオンを選出し、現場の声を吸い上げながら導入ステップを丁寧に進める工夫が有効です。

社内研修やワークショップを通じて、必要なスキルや知識を習得できる体制を用意することも欠かせません。

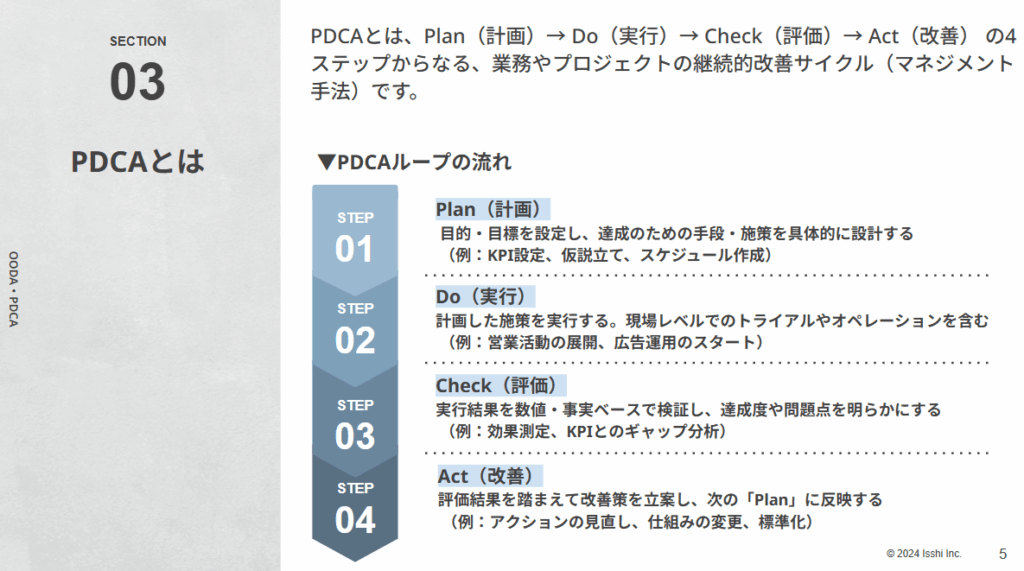

PDCAとアジャイル改善サイクル

いかに優れた戦略でも、変化の速い市場や技術進歩に対応し続けなければ、すぐに陳腐化する可能性があります。

そのため、戦略の実行フェーズでも定期的にPDCA(Plan-Do-Check-Act)を回し、必要に応じて方向修正することが求められます。

特に、IT分野やスタートアップ企業では、アジャイル開発の考え方にならい、小さく試しながら迅速にフィードバックを得ることが有効です。

一度に大規模な変革を試みるより、短いサイクルで検証と改善を繰り返すことで、失敗リスクを減らしながら戦略をブラッシュアップできます。

組織戦略と人事制度の連動設計

人材のモチベーションやパフォーマンスを支えるのが人事制度です。

組織戦略と人事制度が連動していなければ、社員は何を目指せばよいのか分からず、組織全体が散漫な状態になる恐れがあります。

ここでは、人事制度を組織戦略にどう結びつけるかのポイントを解説します。

等級・評価・報酬ポリシー整合性

まず重要なのは、等級制度(キャリアステージ)・評価制度(パフォーマンスやコンピテンシーの評価基準)・報酬ポリシー(給与やインセンティブ)を一貫性のある形で整合させることです。

組織戦略が「イノベーションを促進する」方向であれば、チャレンジを評価する仕組みや、新技術習得を奨励する報酬プログラムなどを導入する必要があります。

一方、成熟期の企業であれば、既存顧客対応の品質維持や効率性の追求に貢献した社員を正当に評価する仕組みが求められるでしょう。

このように組織が注力する分野と人事評価が噛み合っていなければ、社員はどんな行動をとるべきか分からず、戦略の実行度が下がります。

タレントマネジメントとの接続

タレントマネジメントとは、社員一人ひとりのスキル・キャリア志向を可視化し、企業の戦略目標に沿った形で育成・配置を最適化する考え方です。

組織戦略を円滑に遂行するには、必要な時期に必要な人材を正しいポジションへ配置するタレントマネジメントが不可欠です。

例えば、新領域の事業開発に詳しい社員を抽出し、専門部署やプロジェクトに配置する、あるいは人材育成プログラムを設けて将来の経営幹部候補を育てるなどの施策が考えられます。

タレントマネジメントシステムを導入して社員データを一元管理する企業も増えていますが、大切なのは「組織戦略を達成するために、どの人材がどこで活躍できるか」を具体的に描き、実行することです。

組織戦略策定のチェックリスト10項目

組織戦略を策定・実行に移す際に、抜け漏れを防ぐためのチェックリストを活用すると便利です。

ここでは、策定後に確認すべき10項目をまとめます。

これらを定期的に振り返ることで、戦略の修正タイミングを逃さず、常に最適な状態を維持しやすくなります。

- 経営ビジョンとの整合性

- 組織戦略は経営ビジョンを具体化する形になっているか

- 事業戦略・人事戦略との連動性

- 事業目標や人材方針との一貫性が保たれているか

- KGI・KPIの設定状況

- 具体的かつ測定可能な指標を設定しているか

- 組織構造の妥当性

- 役割分担や情報伝達経路に無理・無駄がないか

- リソース配分の優先順位

- 必要な人員、予算、設備は適切に割り振られているか

- チェンジマネジメント計画

- 社内浸透や抵抗勢力への対策が整備されているか

- 経営陣のコミットメント

- トップが明確なメッセージを発信し、実行に関わっているか

- 人事制度との連動性

- 評価や報酬設計が戦略の方向性をサポートしているか

- タレントマネジメントの仕組み

- 必要な人材の配置・育成計画が具体的に実施されているか

- PDCAサイクルの運用

- 戦略実行の進捗を定期的にモニタリング・修正しているか

組織戦略の見直しタイミングと指標

組織戦略は一度立てたら終わりではなく、環境変化や事業フェーズの進展に合わせて柔軟に見直す必要があります。

ここでは、見直しのタイミングと、その際の評価指標を設定するメリットをご紹介します。

組織ヘルススコアの設定

組織の健全性を数値化する「組織ヘルススコア」を導入する企業が増えています。

これは、離職率や社員満足度、部門間コラボレーションの頻度、エンゲージメントスコアなどを総合的に評価し、組織としてどの程度うまく機能しているかを示す指標です。

組織ヘルススコアが一定水準を下回った場合、組織戦略を見直すサインとして捉えることができます。

定量的なデータに基づいてアクションを起こすことで、問題が大きくなる前に手を打つことが可能です。

リスキリング投資の効果測定

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波に伴い、リスキリング(既存社員への新スキル習得支援)の重要性が増しています。

経済産業省の資料によると、DXを推進する企業ほどリスキリング投資を積極的に行い、社員のスキルアップを図る傾向があります。

組織戦略が「新規領域への参入」や「業務効率化」を目指す場合、リスキリングへの投資が必須となるケースが多いでしょう。

その効果測定としては、研修後に新スキルを業務に活用している社員の割合、プロジェクトの成果(新規顧客数増加、サービス品質向上など)を追うなど、定量的かつ定性的指標の両面から確認することが大切です。

結果をもとに投資配分を調整し、戦略実現に向けて再度組織体制を最適化することが求められます。

組織戦略の立て方に関してよくある質問

ここでは、組織戦略に関してしばしば寄せられる基本的な疑問に対して答えを示します。

疑問を解消することで、自社の組織戦略づくりをよりスムーズに進める参考にしてください。

組織づくりの5原則は?

企業や組織によって細部は異なりますが、一般的には次の5つの原則が重要とされています。

- 目的の明確化(ビジョン・ミッションの共有)

- 役割分担と権限委譲(誰が何をするのか)

- 情報共有とコミュニケーション体制

- リーダーシップとフォロワーシップのバランス

- 継続的な改善と適応(PDCAやアジャイルアプローチの導入)

戦略を立てる手順は?

一般的には、以下の手順を踏むのが効果的です。

- 現状分析(SWOT、7Sなどで組織の強み・弱みを把握)

- 目標設定(KGI・KPIを明確化)

- 組織構造の設計(部門ごとの役割や連携方法を決定)

- リソース配分(必要な人材・予算の振り分け)

- 実行計画の策定(ロードマップを作り、定期的にPDCAを回す)

3つの基本戦略とは何か?

「基本戦略」という言葉は文脈によってさまざまな意味を持ち得ますが、例えば、経営戦略論でよく取り上げられる「ポーターの3つの基本戦略」は下記の通りです。

- コストリーダーシップ戦略(低コストを武器に市場をリード)

- 差別化戦略(ユニークな価値を提供しブランドを確立)

- 集中戦略(特定の市場セグメントやニッチ領域で優位を築く)

組織戦略においても、自社の事業方針がこれらのどれを優先するかによって、組織設計や人事施策が変わってきます。

組織戦略の立て方のまとめ

組織戦略は、企業が目指す長期的なビジョンを実現するために欠かせない「土台」となる仕組みです。

まずは現状分析によって強みや弱みを把握し、明確なKGI・KPIを設定して、必要な組織構造をデザインします。

さらにリソース配分と人材ポートフォリオを検討したうえで、具体的なロードマップを作成し、PDCAやアジャイル改善を継続的に回すことが成功のカギです。

事業戦略や人事戦略と整合性を保ちながら組織を強化し、経営陣のコミットメントと社員の納得感を得てこそ、組織戦略は真価を発揮します。

社員一人ひとりが共通の方向へ向かい、持続的にパフォーマンスを高められる組織づくりを目指しましょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能