4P分析のやり方!目的や手法・事例・メリットまで徹底解説

新たなマーケティング施策を考えるとき、「何から始めればいいか分からない」「自社の強みや方向性を整理したい」と悩む方は多いものです。

そうした状況にこそ4P分析は大きな助けになります。

この記事では4P分析の基本から実践までを幅広く解説し、あなたのビジネスを一段上のレベルへ導くための具体的なヒントを提供します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

4P分析とは?

4P分析を理解することで、商品やサービスをより魅力的に市場に送り出すための視点を獲得できます。

以下では4つの要素に分解し、それぞれの意味やポイントを詳しく確認していきます。

Product(製品・サービス)

まず4P分析の中核となるのがProduct(製品・サービス)です。

マーケティングにおいて提供するモノがどのような価値を持ち、どんな特徴やメリットがあるのかを明確にすることは極めて重要です。

顧客は製品そのものだけでなく、それに付随する体験やブランドイメージなど総合的な価値を求めます。

もし差別化が難しいと感じたら、製品そのものの品質改善だけでなく、パッケージデザインや保証内容、カスタマーサポートなど付加価値を検討することも効果的です。

なぜなら同質化が進む市場においては、小さな違いが顧客の心を動かす大きなきっかけになり得るからです。

最終的に企業が目指すべきは、顧客が「これは自分にとって特別な存在だ」と感じられるような商品・サービスを育て上げることです。

Price(価格)

次にPrice(価格)ですが、これは単なる商品の金額設定だけを指すわけではありません。

顧客がその製品やサービスに感じる「価値」とのバランスをいかに取り、適正な対価を設定するかがポイントです。

高価に設定すれば高品質なイメージを与える一方、価格に見合った満足感を得られなければ離脱されてしまいます。

逆に安価にしすぎるとブランド価値を損ねたり、十分な利益を得られず事業を継続できなくなる危険性もあります。

だからこそ、ターゲット市場の購買力や競合他社の価格帯、コスト構造など総合的な情報収集が欠かせません。

最終的には「顧客の満足度を高めつつ、利益を確保できる絶妙なライン」を見つけるのが理想です。

Place(販売チャネル)

三つ目はPlace(販売チャネル)です。

どんなに優れた商品やサービスでも、それが適切な場所・チャネルで販売されていなければ顧客の目に触れることなく機会を逃してしまいます。

オフラインの場合は店舗立地やディスプレイの工夫、オンラインの場合はECサイトやSNSなどデジタル上のチャネル選定が重要です。

顧客がどのようなルートで情報を得て、どこで購入行動を起こしやすいのかを考えることが大切です。

たとえば高齢者向け商品であれば実店舗重視のアプローチが効果的な場合もありますし、若年層向けならスマートフォン経由のECが圧倒的に有利なこともあります。

顧客の行動を正しく理解したうえで最適なPlaceを設計すると、より効率的にターゲットを獲得できます。

Promotion(販促活動)

最後はPromotion(販促活動)です。

製品・サービスを誰に、どのように伝え、関心を高めてもらうかを計画・実行する段階です。

広告やSNS活用、イベント開催、インフルエンサーマーケティングなど多様な手法が存在し、近年はオンラインを軸とした施策が加速しています。

ただし、宣伝方法が多様化する一方でユーザーは情報過多の状況にあるため、メッセージが埋もれやすいという課題もあります。

そこで大切なのはターゲットの心をしっかりつかむ「一貫したストーリー作り」です。

例えば、製品の世界観や社会的意義などを分かりやすく示し、顧客が共感を得られる情報発信を行うことで購買意欲が高まります。

適切なPromotionの設計は企業イメージやブランド価値を高める重要な鍵となります。

4P分析のやり方4ステップ

4P分析を成功させるには、各要素を単に並べ立てるだけでは不十分です。

以下のステップを踏むことで、より的確に自社の状況を把握し、効果的な施策を打ち出すことが可能になります。

Step1:市場・顧客ニーズの把握

何より大事なのは、市場全体とターゲット顧客のニーズを正しく理解することです。

需要があるかどうか、競合他社はどのような強みをもっているのか、顧客はどんな課題を抱えているのか。

これらを具体的にリサーチしておくと、4P分析を組み立てる際の指針が明確になります。

例えば、市場動向を調べるために公的機関が公開している統計データに目を通すのも有益です。

経済産業省の公式ホームページなどでは産業別のレポートや消費動向に関する資料が充実しており、信頼性の高い情報を得られます。

ここで得た知見をベースに顧客インタビューやアンケート調査を加えれば、より深いニーズを探れるでしょう。

Step2:4Pの現状を棚卸しする

次に、現在自社がどのようにProduct,Price,Place,Promotionを設定しているかを客観的に洗い出します。

棚卸しの際は、可能な限り数値データや具体的な事例をもとに整理すると効果的です。

例えば、以下のような実情を明確にすると良いです。

「自社商品は他社商品に比べて○○という強みがある」

「価格帯は競合と比べて高め(もしくは低め)だ」

「販売チャネルは主に店舗販売のみでオンライン展開はまだ手薄だ」

「宣伝媒体はテレビCM中心だがSNSの活用が遅れている」

こうした棚卸しを通じて、どこに改善の余地があるのかが見えてきます。

あわせて顧客から寄せられる問い合わせやクレームなどの声を拾い、課題となる点を洗い出すことも重要です。

Step3:戦略の構築と具体策の設計

現状分析を終えたら、得られた気づきをもとにどのようにProduct,Price,Place,Promotionを最適化していくかを考えます。

例えば、Productであれば競合との差別化を図るために新たな機能を追加するのか、それとも付帯サービスを充実させるのか。

Priceではターゲットの支払い可能額と自社の利益目標を照らし合わせて、価格戦略を練り直すことも考えられます。

Placeに関しては新規出店やオンライン強化、あるいは既存チャネルの効率化をどう図るかを検討し、Promotionでは広告予算の配分や使用する媒体の見直しを行います。

こうした検討事項を一つひとつリストアップし、優先度を定めながら具体的なアクションプランへ落とし込むことで、チーム全体の動きを整理しやすくなります。

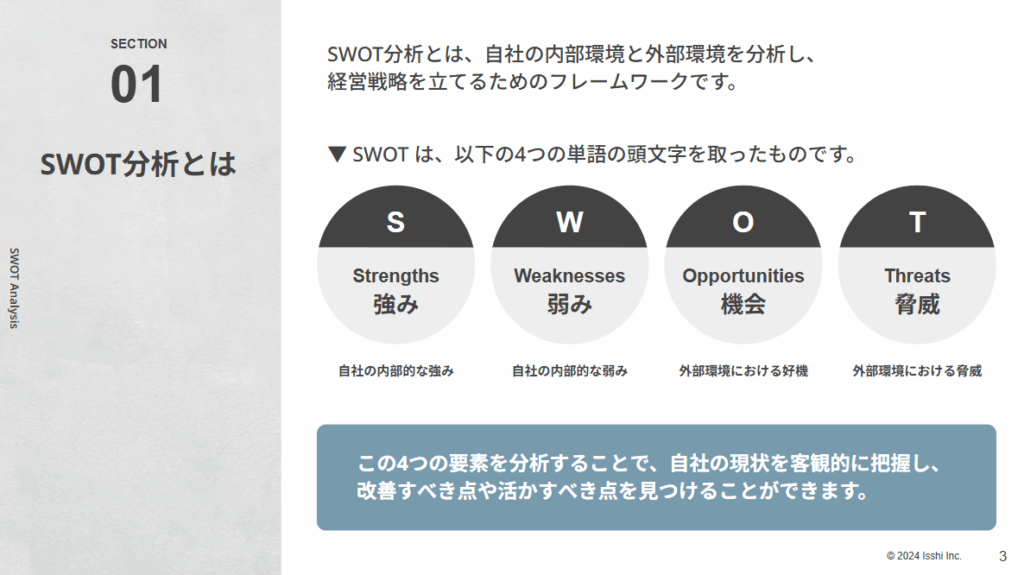

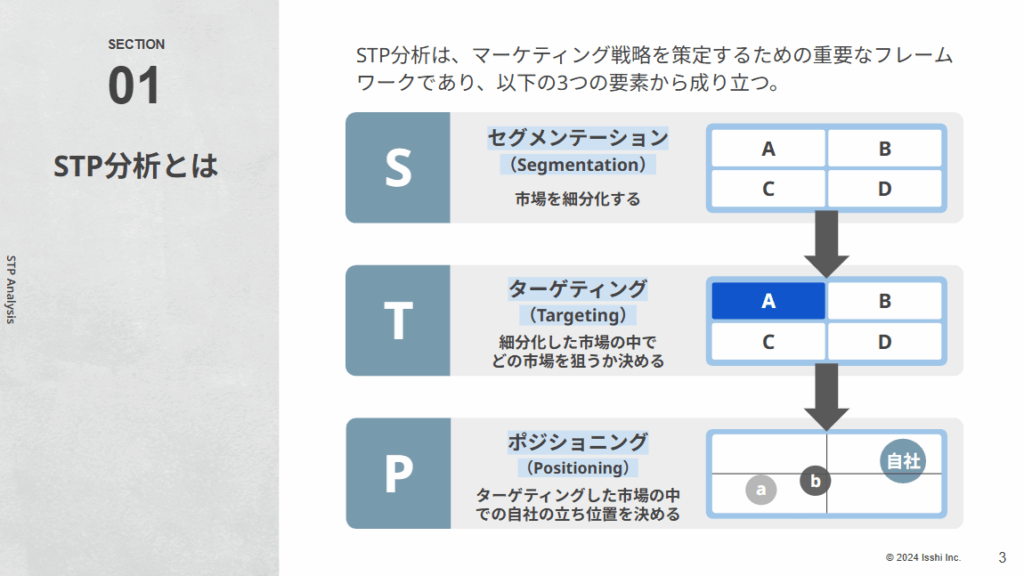

Step4:他フレームワーク(SWOTなど)との統合

4P分析は他のフレームワークと組み合わせることで、より多角的な視点を手にできます。

例えば、SWOT分析で自社の強みや弱み、機会と脅威を洗い出したうえで4Pに落とし込むと、戦略的な整合性が取りやすくなります。

またSTP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)で顧客層や差別化ポイントを固めてから4Pを検討すると、より効果的に施策を設計できるでしょう。

こうした統合的なアプローチは、一部分だけの最適化に陥るリスクを減らし、ビジネス全体でバランスよく成果をあげることに繋がります。

4P分析成功のコツ

4P分析はシンプルな枠組みですが、その分浅い理解にとどまると十分な効果が得られません。

下記のポイントを押さえて活用すれば、より質の高い結果を得ることができます。

効果的な分析に必要な情報収集

分析の質を左右するのは、何よりも「情報の豊富さと正確さ」です。

市場規模や競合の動向、ターゲットの具体的な行動パターンなど、定量・定性データをバランスよく集めることが大切になります。

例えば、社内の販売データや顧客管理システム、SNSの投稿から得られるユーザーの生の声など、情報源は多岐にわたります。

すべてを網羅するのは難しくても、目的に合うものを選りすぐって分析すれば結果の精度が格段に上がります。

また、第三者機関が提供するレポートや業界団体の統計なども積極的に活用することで客観性を高められます。

「主観」に偏らないための工夫

4P分析は自社の視点が強く反映されやすいため、主観に偏ってしまうリスクがあります。

そこでおすすめなのが、社内外のステークホルダーからのフィードバックを積極的に取り入れることです。

複数の部署を巻き込んだワークショップ形式でアイデアを出し合うと、自分では気づかなかった課題や意外な強みに気づかされることも珍しくありません。

また、必要に応じて顧客や取引先にヒアリングを実施し、現場でのリアルな声を反映することも大切です。

こうして主観を排し、客観的なデータと多角的な意見を交えて分析することで、4Pをより強固なものにできます。

4P分析と他フレームワークとの違い

4P分析単体でも有用ですが、他のフレームワークと比較するとそれぞれに特徴があり、使いどころが異なります。

ここでは代表的な4Cや3C、STPと絡めて考えてみましょう。

4Pと4Cの違い

4Pとよく対比されるのが4Cです。

4CはCustomerValue(顧客価値),Cost(顧客の負担),Convenience(利便性),Communication(対話)を重視するフレームワークです。

4Pが「企業視点」での分析を主眼としているのに対し、4Cは「顧客視点」を前面に打ち出します。

商品開発やマーケティング施策を考える際、顧客ニーズをより深く掘り下げたい場合は4Cを、企業としての施策を整理したい場合は4Pを使うといった使い分けが効果的です。

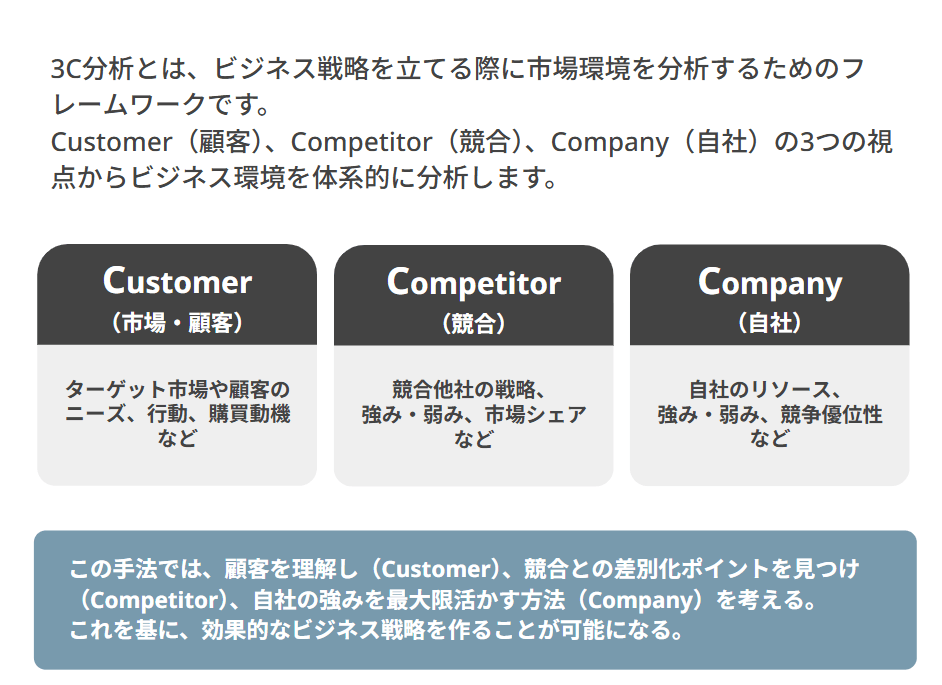

3CやSTPとの使い分け

3C分析はCompany(自社),Competitor(競合),Customer(顧客)の3要素に注目します。

これは市場環境や競合状況を広範に俯瞰するために有用です。

一方で、STP分析はSegmentation(市場細分化),Targeting(標的市場の絞り込み),Positioning(自社の立ち位置・訴求ポイント)と、より具体的にターゲットを設定していくのに役立ちます。

4P分析はSTP分析で決めたターゲットやポジショニングに基づき、具体的な施策を落とし込む段階で力を発揮するフレームワークです。

それぞれの特性を理解したうえで、目的に合わせて組み合わせていくことで、より精度の高いマーケティング戦略を構築できます。

4P分析に役立つツールとテンプレート活用法

理論を理解していても、実際にそれをどのように形にすればいいのか迷うこともあるでしょう。

ここでは、4P分析を進めるうえで役立つテンプレートとツールの使い方を紹介します。

無料テンプレートを使った実践例

4P分析のフレームワークを整然とまとめるには、あらかじめテンプレートを用意しておくと便利です。

例えば以下のような表を作成し、各項目を埋めていく形で進めると整理がしやすくなります。

| 4P項目 | 自社の現状 | 改善点や施策案 |

|---|---|---|

| Product | 製品・サービスの特徴,品質,付加価値など | 新機能追加やデザイン変更など |

| Price | 価格設定,利益率,価格帯の根拠 | 値上げ・値下げの検討,分割払いの導入など |

| Place | 販売チャネル,流通経路,店舗立地 | EC強化,新規店舗開拓など |

| Promotion | 広告手法,販促施策,SNS戦略 | インフルエンサー施策,イベント企画など |

このように視覚的に整理できると、チームメンバーとの認識共有がスムーズになり、抜け漏れを防止できます。

無料テンプレートは各種ビジネスサイトなどで配布されているので、自社のスタイルに合うものを探して使うとよいでしょう。

おすすめの分析支援ツール3選

分析を効率化するためのデジタルツールも多様化しています。以下では代表的な3つを挙げてみます。

- GoogleAnalytics

自社WebサイトやECのアクセス解析に欠かせないツール。流入経路やユーザー属性を把握することで、PlaceとPromotionの見直しに役立つ。 - SocialListeningツール

SNS上の投稿を収集・分析し、ユーザーのリアルな声を把握できる。ProductやPromotionを顧客目線で最適化する際に有用。 - BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

社内外のデータを集約・可視化して、販売実績やコスト状況などを一元管理できる。Priceの設定や在庫管理などにも貢献。

これらのツールを活用すると、定量データと定性データを組み合わせた総合的な分析が可能となり、より実効性の高い4P施策を打ち出しやすくなります。

4P分析のやり方に関してよくある質問

4P分析をこれから始める方や、途中でつまずいた方が抱きがちな疑問を整理しました。

4P分析は初心者でも使えますか?

4P分析はシンプルなフレームワークであり、初心者にも取り組みやすいのが特徴です。

最初は難しく感じることもあるかもしれませんが、テンプレートを活用しながら少しずつ情報を埋めていくと理解が深まります。

大切なのは「詳細な情報収集」と「客観的な視点」を欠かさないことです。

社内外の関係者を巻き込みながら進めると、短期間でも一定の成果を得られるでしょう。

BtoBでも4P分析は有効?

4P分析はBtoCのイメージが強いかもしれませんが、BtoBでも十分に活用可能です。

Productではサービス品質や技術サポート、Priceでは契約形態や長期契約の割引、Placeでは営業担当の訪問ルートやオンライン商談、Promotionでは展示会やセミナーなど、BtoBならではの要素が加わるだけで基本的な考え方は変わりません。

むしろBtoBでは、取引先との信頼関係が重要視されるため、4Pを整理することは顧客満足度と継続的な取引に大きく寄与します。

分析にはどれくらいの時間がかかる?

状況や目的によって大きく異なりますが、市場リサーチや社内データの集計とあわせると数週間から数か月かけて行う企業もあります。

大がかりな分析でなくても、チーム単位のミーティングで基本情報を共有し、簡易的に4Pをチェックするだけでも有意義です。

重要なのは分析の「頻度と継続性」です。一度作った4P分析を放置せず、定期的に見直すことで時勢や顧客ニーズの変化に迅速に対応できます。

結果をどう評価・改善につなげるのか?

4P分析の結果として打ち出した施策を実行したら、その成果を必ず測定・評価しましょう。

販売数やサイト訪問数、顧客からの問い合わせ数など、KPIを定めて経過をモニタリングすると改善点が見えてきます。

もし期待した結果が得られない場合は、各Pのどこに問題があったのかを再検討し、施策を微調整して再度実行するPDCAサイクルを回します。

これを繰り返すことで、戦略の精度は徐々に高まっていきます。

4P分析のやり方を実務に落とし込むためのまとめ

4P分析はマーケティングの基礎フレームワークとして幅広く活用されており、Product,Price,Place,Promotionという4つの要素を整理することで、自社の強みや課題を客観的に把握しやすくなります。

市場調査や顧客ニーズの分析を踏まえ、他のフレームワーク(SWOTやSTPなど)とも組み合わせて使うと、より的確で包括的な戦略を策定可能です。

テンプレートや分析支援ツールを上手に活用し、定期的に成果を検証しながら改善を繰り返すことで、4P分析は確実にビジネス成果へと結びついていくでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能