4C分析のやり方!4P分析との違いや活用事例を徹底解説

「どこから手をつければいいのか」「4C分析とは何なのか」など、初めて取り組む方には疑問点が多いですよね。

こうした課題を放置してしまうと、マーケティングの方向性を見失いかねません。

本記事ではビジネス戦略の精度を高めるために4C分析の基本と具体的な活用方法、4P分析などとの違いをわかりやすく解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

4C分析とは?

4C分析を理解することで、顧客を中心に据えたマーケティング戦略を立案しやすくなります。

以下の各項目を読むと、なぜ4C分析が現代ビジネスで注目されているのかが見えてくるはずです。

顧客価値・コスト・利便性・コミュニケーションの観点を把握し、より的確な施策を検討してみましょう。

CustomerValue(顧客価値)

顧客価値(CustomerValue)は、商品やサービスを利用することで顧客が得られるメリットや満足度を指します。

ビジネスにおいては、顧客がその価値をいかに強く感じられるかが購買決定の大きな要因となります。

例えば、A社の製品が持つ性能が競合他社と同等であっても「環境にやさしい素材を使っている」「アフターサポートが丁寧で長期的に安心できる」といった付加価値があれば、顧客にとっての魅力は高まります。

顧客の立場に立ってみると「自分に役立つのはどんな部分なのか」「どのような悩みを解決してくれるのか」という疑問への答えが明確であればあるほど、商品・サービスへの興味は高まります。

そのため、顧客のニーズを深く理解し、コアとなる価値をしっかりと訴求することが重要です。

CustomerCost(顧客コスト)

顧客コスト(CustomerCost)とは、顧客が商品やサービスを利用する際に支払う費用だけでなく、時間・労力・心理的負担なども含めた総合的なコストを指します。

例えば、商品自体の価格が安価でも、アクセスが不便な店舗であったり、サポート対応が遅いことで不安やストレスを感じたりすると、結果として大きな顧客コストが発生します。

顧客は費用対効果を総合的に比較しながら「このコストを払う価値があるのか」を判断するのです。

企業が意識すべきは「顧客がかける手間やストレスは最小限になっているか」「購入前後のサポートはスムーズか」といった部分です。

顧客が感じる負担を減らすことで、商品やサービスの魅力を最大限に引き出すことができます。

Convenience(利便性)

Convenience(利便性)は、顧客が商品やサービスを利用するまでのプロセスをどれだけスムーズにできるかを評価する指標です。

具体的には「店舗へのアクセスがわかりやすい」「オンラインショップなら数クリックで購入できる」「問い合わせ対応が迅速」といった部分が該当します。

導線設計とは、顧客が商品を知り、比較・検討し、最終的に購入・利用するまでのプロセスを最適化することです。

例えば、通販サイトであればカートから決済までの手順をできるだけ少なくする、問い合わせフォームの入力項目を簡潔にするなどが挙げられます。

利便性を高める施策は、顧客にとって購入行動へのハードルを下げるだけでなく、リピート利用にも直結します。

煩わしい作業が少ないブランドほど「またここを利用したい」という満足感につながりやすいのです。

Communication(コミュニケーション)の重要性

Communication(コミュニケーション)は、企業と顧客がどのように情報をやり取りし、理解を深め合うかを指します。

これには広告やSNS、メールマガジン、店舗スタッフとの対話などあらゆる接点が含まれます。

顧客は企業からの一方的なメッセージを受け取るだけでなく、SNSなどを通じて発信もしやすい時代です。

ポジティブなコメントが拡散することもあれば、ネガティブな口コミが一瞬で広がるリスクも存在します。

だからこそ、企業側は顧客の声に耳を傾け、的確かつスピーディーにフォローする姿勢が重要です。

効果的なコミュニケーションが行われると、企業と顧客の距離が縮まり、信頼関係が強化されます。

これが結果的に長期的なファン化やブランドロイヤルティの向上へとつながるのです。

4C分析のやり方4ステップ

実際に4C分析を行う際には、どのような流れで進めればいいのか把握しておくとスムーズです。

ここでは具体的な4ステップを紹介しますので、ぜひ実務に落とし込んでみてください。

各ステップを理解すれば、効果的な施策の立案に役立ちます。

Step1 目的と分析対象を明確にする

4C分析に限らず、分析を行う際には目的をはっきりさせることが大切です。

売上向上を狙うのか、リピート率を高めたいのか、新規顧客開拓が狙いなのかなど、具体的なゴールを定めることで必要なデータやアプローチが自ずと決まってきます。

あわせて分析対象の商品・サービスや、マーケットの範囲なども明確化しましょう。

例えば、「既存製品Aのターゲット層を広げるために、20代女性の購買行動を4Cの観点から分析する」といった具合です。

ここが曖昧だと、後々収集したデータが散漫になり、的確な考察ができなくなるリスクがあります。

目的と分析対象を絞り込むことで、4C分析の作業効率が上がり、より有意義なインサイトが得られる可能性が高まります。

Step2 データを収集・分類する

目的と対象が決まったら、次に必要なのはデータの収集です。

顧客アンケートやSNS上の声、売上データやアクセス解析ツールなど、あらゆる情報源を活用して素材を集めましょう。

特に、顧客の生の声が得られるアンケートやレビューサイト、SNSはCustomerValueやCustomerCostの分析に役立ちます。

また、利便性(Convenience)やコミュニケーション(Communication)に関しては、ECサイトのUI評価や問い合わせ履歴、SNSのエンゲージメント数などを取り入れると具体的な傾向が見えてくるでしょう。

データを集めたら、4Cに合致するように分類しておきます。

情報量が多すぎるときは、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで項目ごとに仕分けすると整理がスムーズです。

Step3 4Cに分類して考察する

分類したデータを、4C(CustomerValue・CustomerCost・Convenience・Communication)の観点で分析・考察します。

例えば、「顧客が感じている価値の要素は何か」「高コストと捉えられている部分はないか」「利便性を損なっている要因は何か」「顧客とのコミュニケーションに不足はないか」など、項目ごとに課題点や強みを抽出していきましょう。

このプロセスでは、顧客の心理や行動を推測しつつ、なぜそのような認識が生まれているのかを突き詰めることが重要です。

競合他社と比較してみるのも有効で、相対的に自社の商品・サービスがどう評価されているのかが明確になります。

具体的な数値データと定性的な顧客の声を組み合わせることで、より説得力のある考察が可能になります。

考察結果は後の施策立案に直結するため、丁寧に行いましょう。

Step4 インサイトを抽出し施策に落とし込む

最後に、4C分析から得られた考察をもとに、実際に行うべき施策をまとめます。

例えば、CustomerCostの分析で「価格は妥当だがサポート体制が弱い」という結論が出たなら、サポート担当の強化やFAQの整備といった具体的なアクションにつなげます。

また、Communicationで「SNSで顧客の意見に迅速に返信していない」と分かれば、SNS運用方針の見直しや担当者の配置が必要になるでしょう。

重要なのは、得られたインサイトを単にリスト化するだけではなく、優先度をつけて実行に移すことです。

そのために、施策ごとの効果予測や担当部門、実施スケジュールなどを明確にし、全社的に取り組めるように調整します。

4C分析は一度きりで終わるのではなく、PDCAを回しながら継続的に活用していくことが大切です。

4C分析と他フレームワークとの使い分け方

マーケティングフレームワークは4C分析だけではありません。

3C分析やSWOT分析、5C分析など、さまざまな切り口があります。

それぞれに特徴があるので、目的や状況に応じて組み合わせることが望ましいでしょう。

以下では4C分析と他の代表的フレームワークの比較や使い分けのポイントを紹介します。

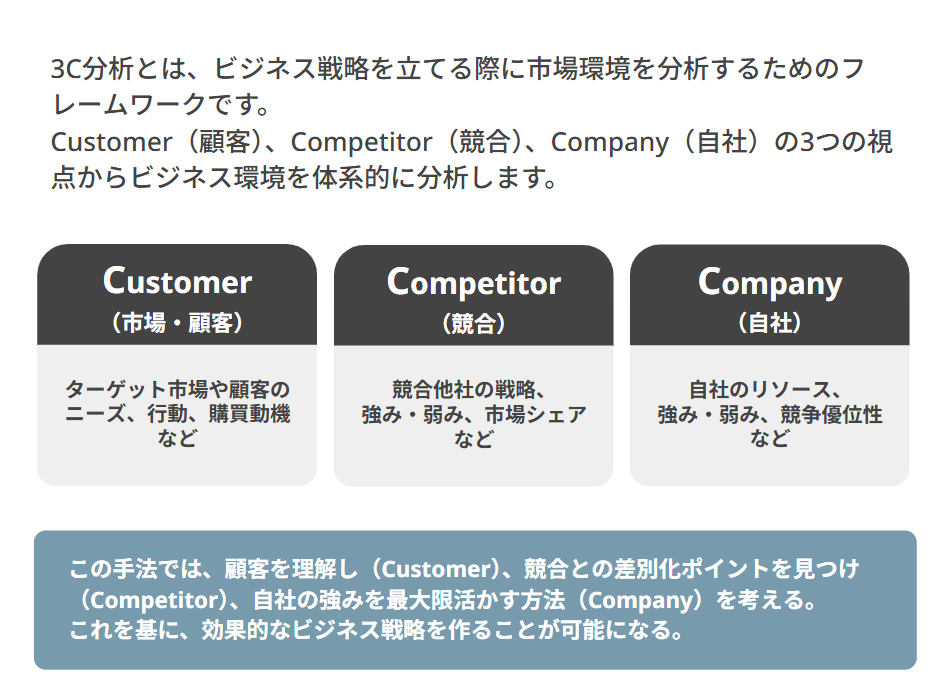

4C分析と3C分析の違いと役割の比較

3C分析(Customer、Company、Competitor)は市場全体を俯瞰し、自社が置かれた競争環境や強み・弱みを把握するのに適しています。

それに対して4C分析は、顧客視点をさらに掘り下げて商品・サービスを評価し、施策に落とし込みやすいのが特徴です。

3C分析の結果、自社の優位性や競合との差別化ポイントを見極めたら、さらに4Cの観点で「顧客にとって何が本質的な価値なのか」を考察する流れが効果的です。

両者を連携させることで、より立体的なマーケティング戦略を構築できます。

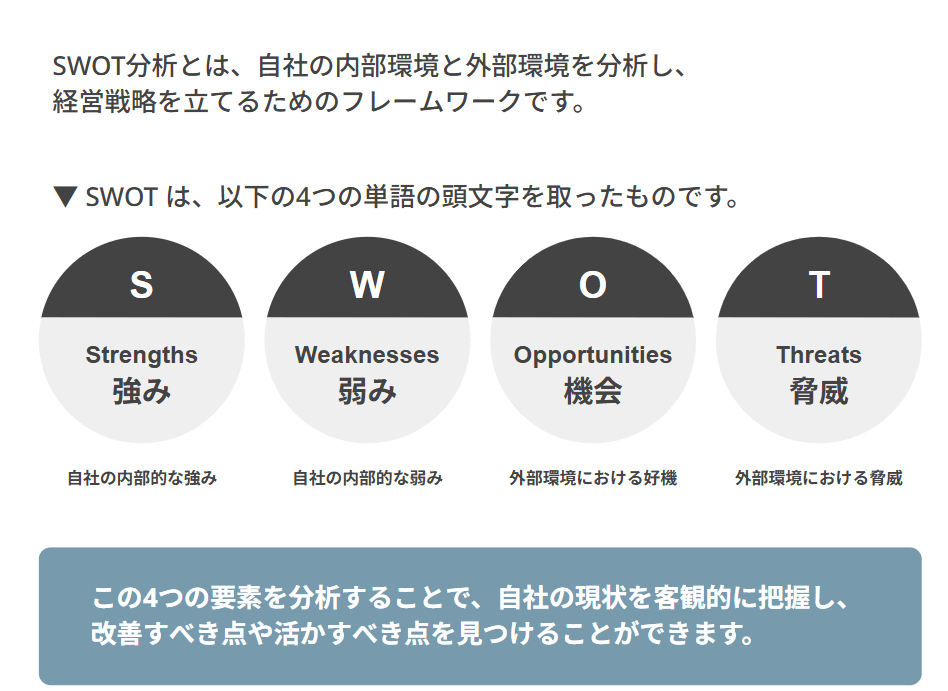

SWOT分析と併用するメリット

SWOT分析は自社のStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)を整理するフレームワークとして知られています。

4C分析と組み合わせることで、自社の強み・弱みと顧客が評価するポイントを紐づけたり、外部環境(機会・脅威)と顧客視点を結びつけたりすることが可能になります。

例えば、4C分析で「利便性が高い一方で、顧客コストがやや高い」とわかった場合、SWOTのWeaknessやThreatの観点から「どう克服するか」「機会を活かして強みを伸ばせないか」といった具体策を考えられます。

このように、4C分析によって得られた顧客に関する知見をSWOT分析と組み合わせることで、戦略策定の精度が向上します。

5C分析との関係性と実践の使い分け

5C分析は、Company(自社)、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Collaborator(協力者・パートナー)、Climate(経営環境)という要素を分析するフレームワークです。

4C分析との違いは「Collaborator」「Climate」といった自社を取り巻く環境要素を含むかどうかにあります。

5C分析ではサプライヤーやパートナー企業、業界動向・規制などのマクロ要因も考慮に入れるため、より広範囲な戦略立案が可能です。

一方、4C分析はあくまで顧客視点に特化したフレームワークです。

広い視野で情報を集めたいときは5C分析を使い、商品・サービスの顧客ニーズを深堀りしたいときには4C分析を使う、といった使い分けが有効です。

4C分析に役立つテンプレートとツール

分析作業を効率的に進めるには、テンプレートやツールの活用が欠かせません。

下記で紹介する方法を取り入れると、データ整理や可視化が格段に楽になります。

最終的なアウトプットの質を高めるためにも、便利なツールは積極的に使いましょう。

Excel・Googleスプレッドシートのテンプレート

最もシンプルで多くの人が取り入れやすいのが、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトを使う方法です。

あらかじめ「CustomerValue」「CustomerCost」「Convenience」「Communication」という見出しのシートやカラムを用意し、そこにデータや考察を書き込んでいく形で進めます。

例えば、顧客アンケート結果をカテゴリ別に貼り付けたり、競合比較表と連携させたりすると、俯瞰的な分析がしやすくなります。

また、スプレッドシートはチームでリアルタイムに共有・編集が可能なため、共同作業との相性も抜群です。

必要に応じてピボットテーブルやグラフ機能を活用すれば、定量データを可視化して議論を深めることができます。

NotionやMiroでのフレームワーク活用

Notionはドキュメント・タスク管理・データベース機能を一体化したクラウドツールで、Miroはオンラインホワイトボードとしての機能が充実しています。

これらを使うと、テキスト情報とビジュアル情報を組み合わせながらアイデアを整理できるため、4C分析の途中経過をチームで共有するのに最適です。

Notionのボードビューやページテンプレートを使えば、 顧客の声やアンケート結果を個別のカードに紐づけ、ドラッグ&ドロップでカンバン形式に整理することも可能です。

Miroなら、ポストイット感覚で要素を追加して、関係性を矢印で結びつけるなど、直感的な操作ができます。

ツールの特性を生かしてフレームワークを可視化することで、4C分析をメンバー全員で理解し、意見を交換しやすい環境をつくれるでしょう。

MAツール連携による可視化と自動化

MA(MarketingAutomation)ツールを導入している場合は、顧客データや行動履歴などを自動で集約し、その分析結果を4Cに反映させるといった高度な運用が可能です。

例えば、メールの開封率やウェブページの閲覧履歴を蓄積して、顧客ごとのニーズや興味関心を推定し、CustomerValueやCustomerCostの向上につながる施策を策定するなど、よりリアルタイムなデータを活かせます。

MAツールのダッシュボード機能を活用すれば、顧客行動のトレンドやキャンペーン効果を視覚的に把握できるため、チーム間での情報共有がスピーディーになります。

これにより、4C分析の導線設計やコミュニケーション戦略においても大きなアドバンテージを得られるでしょう。

無料・有料のおすすめ分析ツール

以下は、4C分析に役立つ代表的なツールの例です。

状況や予算に合わせて選択すると良いでしょう。

- Googleアナリティクス(無料)

ウェブサイトのトラフィックを詳細に分析できるツール。流入経路や滞在時間、離脱率などが把握でき、ConvenienceやCustomerCostのヒントを得やすい。 - Hotjar(有料プランあり)

ユーザーのサイト内行動をヒートマップや録画で可視化するツール。どのポイントでストレスを感じているかなどを把握しやすく、利便性改善に効果的。 - Tableau(有料)

大量データを可視化できるBIツール。顧客情報をグラフ化・ダッシュボード化してチームで共有し、スピーディーにインサイトを抽出できる。 - Questant(有料プランあり)

アンケート作成・分析をクラウド上で完結できるツール。顧客満足度調査や市場調査にも活用でき、CustomerValueやCustomerCostの定量的把握に便利。

4C分析に関してよくある質問

ここでは4C分析に取り組むうえで特に頻度の高い質問とその回答をまとめました。

これらをあらかじめ把握しておくと、分析作業がよりスムーズに進みます。

4P分析との違いは何?

4P分析はProduct(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通・販売チャネル)、Promotion(プロモーション)の視点からマーケティングミックスを組み立てる手法です。

一方、4C分析はこれらを顧客視点に置き換えたものであり、「企業がどう提供するか」ではなく「顧客がどう感じるか」に重きをおいています。

したがって、4P分析で設定した施策が本当に顧客に響くのかを検証するために、4C分析を併用するのも有効なアプローチです。

どんな業種・業界で使える?

4C分析は顧客との接点があるすべての業種・業界で活用できます。

製造業や小売業はもちろんのこと、サービス業やIT業界、教育、医療などでも、顧客が求める価値やコスト、利便性、コミュニケーションを分析することは重要です。

特にサブスクリプション型ビジネスなど、継続的な顧客ロイヤルティが求められる業態では、顧客理解を深める4C分析が大きな成果をもたらすケースが多いです。

分析結果はどう活かせばいい?

4C分析の結果は、マーケティング戦略だけでなく、商品開発や顧客サポート、さらにはブランディング戦略などさまざまな領域に活かすことができます。

具体的には、価格調整や広告メッセージの見直し、ECサイトのUI/UX改善、SNSでのコミュニケーション方針の修正など、多岐にわたります。

重要なのは、分析結果を踏まえた施策をきちんと実行し、その効果を計測・検証することです。

どれくらいの頻度で実施すべき?

定期的に実施することが理想です。

市場の変化や競合状況、顧客ニーズは刻々と変わります。

そのため、少なくとも半年〜1年に一度は大きな見直しのタイミングを設けると良いでしょう。

また、新製品の投入や価格改定、大きなキャンペーンの前後など、節目となるイベントのタイミングでも4C分析を行い、施策の方向性がずれていないかを確認するのがおすすめです。

まとめ|4C分析を正しくやることで勝てる道筋を明確にしよう

4C分析は、顧客視点を軸にしたマーケティング戦略を練り上げるうえで欠かせないフレームワークです。

CustomerValue・Cost・Convenience・Communicationの観点で現状を客観的に捉え、具体的な施策につなげることで、顧客満足度とビジネス成果が飛躍的に向上します。

中小企業庁が公表している資料でも、顧客ニーズの把握と施策の迅速化が事業成長のカギとして挙げられています。

ぜひ本記事で紹介したステップやツールを活用し、自社のビジネスに最適なアクションを見つけてください。