スタートアップの資金調達方法とは?基本と成功戦略を解説

スタートアップを立ち上げたばかりの経営者にとって、資金調達の方法は大きな課題です。

やりたいことは明確でも、資金不足で事業を進められないケースは少なくありません。

そこで、本記事ではスタートアップの資金調達に必要な知識や具体的な戦略を整理し、成功するためのポイントを詳しく解説します。

成長意欲の高いスタートアップほど、最適な調達方法を知ることで事業拡大のスピードを加速できますので、ぜひ最後までお読みください。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>売上予測の方法とは?計算方法と精度を高めるポイントを徹底解説

目次

スタートアップの資金調達の基本とは?

スタートアップにおける資金調達の基本を押さえることで、今後の戦略づくりに役立ちます。

以下の見出しを読むことで、調達の前提条件やスタートアップならではの資金ニーズを理解できます。

資金調達とは?

資金調達とは、事業を運営・拡大するために必要な資金を外部から集める行為を指します。

特にスタートアップの場合、研究開発やマーケティング、チーム強化などに投資が集中しがちです。

これらの活動をスピーディーに行うためには、自己資金だけでなく多様な調達方法を活用する必要があります。

資金調達が成功すれば事業を拡大しやすくなり、競争優位も確保しやすくなります。

スタートアップ特有の資金需要

スタートアップはビジネスモデルやサービスが未成熟の段階から始まるため、先行投資が必要です。

試作品の開発や市場調査など、まだ収益が安定しない段階でまとまった資金を用意するのは容易ではありません。

こうした特性に対応するために、投資家との協力や補助金の活用など、複数の資金調達ルートを確保することが重要です。

適切な計画を立てれば、必要なタイミングで十分な資金を得られる可能性が高まります。

スタートアップの資金調達のラウンド別フロー

資金調達には段階的なステップがあります。

その流れを正しく理解することで、最適なタイミングと手法を選択できるようになります。

シード/プレシード

シードやプレシードは、スタートアップが初期段階に受ける資金調達です。

開発費や初期マーケティング費用を賄うことが目的で、エンジェル投資家や知人・友人などから出資を受けるケースも多いです。

通常、事業計画が大まかに固まっているレベルなので、投資家にはビジョンや経営者の熱意を伝えることが鍵となります。

小口でも複数から集めることにより、リスク分散と応援者の獲得につながります。

アーリー~レイター

アーリーステージでは、製品やサービスがある程度形になり、マーケットからのフィードバックも得やすくなっています。

VCや事業会社のCVCからの出資を受けやすいタイミングであり、急速な拡大を目指す企業にとっては重要な局面です。

レイターステージになると、ビジネスモデルの確立や収益化が進み、出資を受ける際もより大きなバリュエーションがつきやすくなります。

各ステージごとに資金ニーズや必要な書類が異なるため、プロセスを整理することが大切です。

IPO・M&Aまで

スタートアップの最終的な資金調達手段として挙げられるのがIPO(新規株式公開)とM&Aです。

IPOでは株式を公開して多額の資金を調達できる反面、公開企業としての責任やコストが増大します。

一方、M&Aでは大手企業に買収されることで、短期間に大きなリターンを得られる可能性があります。

どちらの方法でも、企業価値を高めるために堅実な実績と信頼を積み重ねることが不可欠です。

スタートアップの資金調達のメリット・デメリット対比

資金調達には多くの利点がありますが、同時にリスクや制約も生じる可能性があります。

以下の見出しを読むと、それぞれの面を客観的に理解でき、最適な選択をしやすくなります。

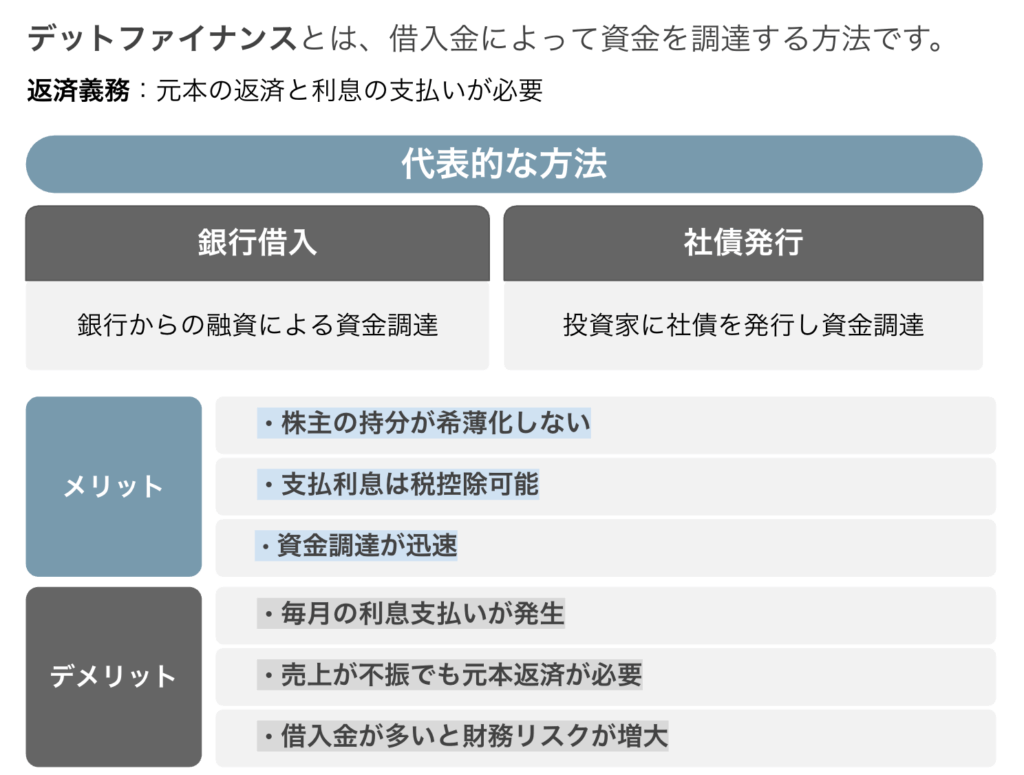

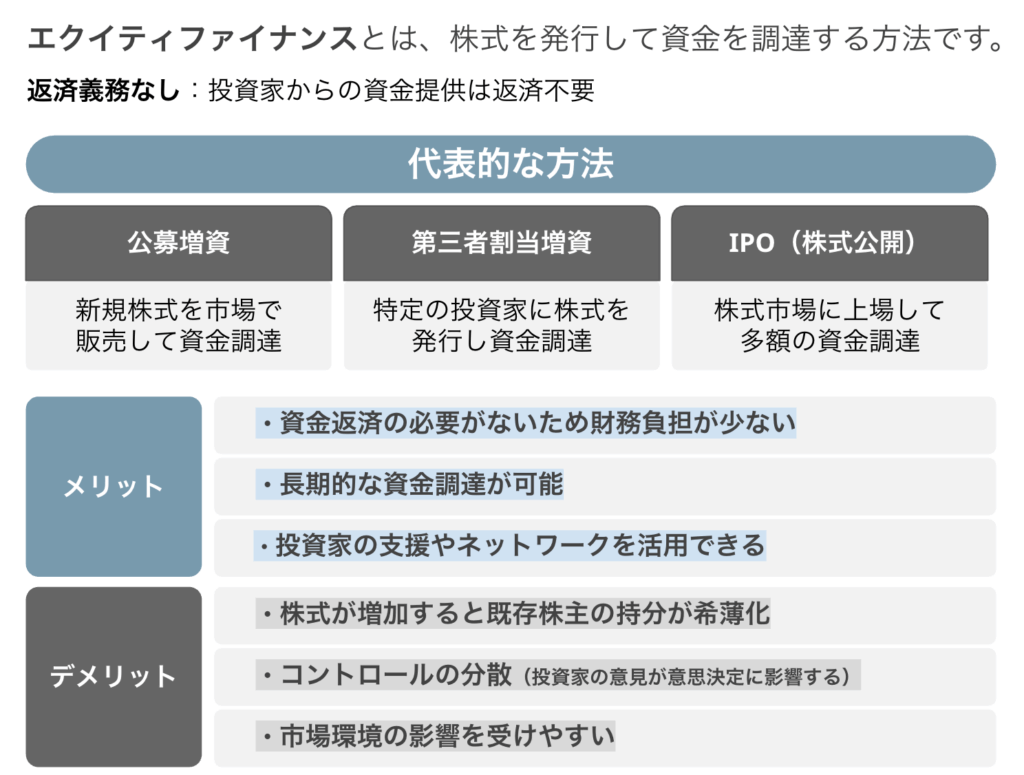

エクイティvsデット

スタートアップの資金調達で大きく分かれるのがエクイティ(株式による出資)とデット(融資)です。

エクイティは返済義務がない代わりに、株式の一部を放出することで意思決定に影響が及ぶ可能性があります。

一方、デットは株式希薄化を防げますが、金利を含む返済義務が発生する点は大きな負担となり得ます。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社のフェーズやリスク許容度に応じて選択することが重要です。

希薄化リスクとガバナンス

株式発行による調達を重ねるほど、創業メンバーの持ち株比率は低下していきます。

これは「希薄化リスク」と呼ばれ、経営の主導権が徐々に薄まる可能性を孕みます。

また、外部投資家が増えるとガバナンス面でのチェックが厳しくなり、自由度が下がる可能性もあります。

逆に言えば、適切なガバナンスは経営の健全性を保ち、企業価値を高める力にもなるため、バランスを意識した資本政策を検討する必要があります。

スタートアップの資金調達の方法8選

スタートアップには多様な資金調達手段が存在します。

以下の見出しを読めば、各手段の特徴や留意点が分かるため、自社に合った調達方法を検討しやすくなります。

VC出資

ベンチャーキャピタル(VC)から出資を受ける方法は、スタートアップが急成長を目指す際に最もポピュラーな手段の一つです。

VCは大きな資金を投じるだけでなく、人脈やノウハウも提供してくれるケースが多いです。

特に、アーリーからレイターにかけての成長フェーズで、専門家のサポートを得ながら拡大するには有効な選択肢です。

エンジェル投資家

エンジェル投資家は個人資産を活用してスタートアップに出資する投資家のことで、起業家との距離が近いことが特徴です。

大規模な資金調達には向かない場合もありますが、経験豊富なエンジェル投資家からの助言は事業の方向性を固めるうえで役立ちます。

シード期やプレシード期では重要な存在と言えるでしょう。

銀行融資

銀行融資はデットファイナンスとして、返済義務や利息負担が発生します。

しかし、株式を手放す必要がないことや信用実績がつくメリットもあります。

スタートアップにとっては融資審査のハードルが高いイメージがありますが、計画の明確化や公的支援策の活用により可能性は広がります。

事業会社CVC

事業会社が運営するコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)から資金を調達する方法です。

資金だけでなく、事業会社との協業やネットワーク構築が期待できます。

自社のサービスやビジョンが提携先企業の戦略と合致すれば、共同開発や販路拡大も見込めるため、シナジーが生まれやすい手段です。

クラウドファンディング

クラウドファンディングは、個人や企業からインターネット経由で少額ずつ出資を集める仕組みです。

支援者を巻き込みながら新商品・新サービスを周知する効果も期待できます。

シード期において話題性を高めたい場合や、顧客を巻き込みたいケースに向いています。

助成金/補助金

公的機関が提供する助成金や補助金は返済不要であることが最大のメリットです。

しかし、申請書類の作成や実績報告などの手続きが必要であり、資金受給のタイミングが遅れる場合もあります。

採択されれば開発費用などを大幅にカバーできる可能性もあるため、常に最新情報をチェックしておきましょう。

ファクタリング・RBF

ファクタリングは売掛金を専門業者に買い取ってもらう方法、RBF(レベニューベースファイナンス)は売上の一部を投資家へ分配する形で資金調達を行う手法です。

いずれも審査のポイントやコスト構造が異なるため、キャッシュフローに悩むスタートアップにとって有益となる場合があります。

特に、サービスや商品の売掛金が安定的に発生している事業モデルでは検討の余地があります。

社債・転換社債(CB)

社債や転換社債(CB)は一定期間後に返済が必要な借入形態ですが、VC出資や銀行融資と組み合わせて活用するケースもあります。

転換社債は株式転換のオプションが付与されるため、株価上昇が見込まれる場合、投資家にとって魅力があります。

返済リスクを把握しながら、キャッシュフローの計画と合わせて検討することが重要です。

スタートアップの資金調達と補助金・公的支援を活用する方法

公的支援を上手に活用すれば、自己資本の流出を抑えつつ事業を拡大しやすくなります。

以下の見出しを読むことで、具体的な支援策の活用イメージをつかむことができるでしょう。

J-Startup/NEDOなど

経済産業省が推進するJ-Startupや、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)など、スタートアップ支援を目的とした公的プログラムが存在します。

採択されれば研究開発費用の補助やメンターの派遣、海外展開支援など多角的なサポートが受けられます。

公的機関からの支援は一定の信用力にもつながるため、VC出資や銀行融資との併用も視野に入れると良いでしょう。

日本政策金融公庫の新創業融資

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、スタートアップ向けの融資制度として活用しやすいと評判です。

自己資金が少なくても審査のポイントを押さえれば融資が受けやすく、比較的低金利で借入ができる可能性があります。

公庫独自の審査基準があるため、ビジネスプランを丁寧に説明し、実現可能性をしっかりアピールすることが大切です。

スタートアップの資金調達とVCとの交渉術や資料作成ポイント

VCからの出資を狙う際は、単に資料を作るだけでなく、交渉術や事業の魅力を伝えるテクニックが重要です。

以下の見出しを読めば、実践的な準備ができるようになります。

ピッチデック必須項目

VCの関心を引くピッチデックには、事業概要・市場規模・競合優位性・チーム構成・資金使途などが欠かせません。

特にスタートアップの場合、市場が未成熟でも将来的なスケーラビリティを示すことが重要です。

視覚的に分かりやすいスライドにまとめ、質疑応答の練習を繰り返すことで投資家の理解を得やすくなります。

バリュエーションの考え方

バリュエーションは、投資家がスタートアップの株式にいくらの価値を認めるかを表すものです。

一般的には、将来のキャッシュフローや市場性、類似企業の評価などを総合的に鑑みて算出されます。

過度に高いバリュエーションを提示すると次の調達が難しくなり、逆に低すぎると創業メンバーの持ち株が希薄化しすぎるリスクもあるため、現実的なラインを模索することが大切です。

新たに注目すべき資金調達方法

スタートアップの世界では次々と新しい調達手段が登場しています。

以下の見出しを読むことで、最新トレンドを把握し、事業拡大のチャンスを逃さない視点を得られます。

SAFE( Simple Agreement for Future Equity)

SAFEはアメリカのスタートアップ界隈で広まった仕組みで、将来の株式を付与する権利を投資家に与える形で資金を受け取る契約です。

従来の株式発行や転換社債よりもシンプルな契約で、企業と投資家双方の負担を減らすメリットがあります。

日本でも導入事例が増えているため、シード期の調達方法として検討してみる価値があります。

トークン発行(Security Token/Utility Token)

ブロックチェーン技術を活用したトークン発行による資金調達も注目されています。

Security Tokenは証券的な価値を持ち、株式に近い役割を果たす一方、Utility Tokenはサービス利用権などの機能に特化しています。

法的規制が進む中、今後トークン発行が一般的な調達方法になり得る可能性もあります。

インパクト投資・ESG資金

社会的・環境的課題を解決する事業に対し、経済的リターンだけでなく社会的リターンも重視する投資手法がインパクト投資です。

ESG(環境・社会・ガバナンス)を考慮した資金が増えるトレンドを背景に、社会課題に取り組むスタートアップへ資金が集まっています。

利益と社会貢献を両立させたい企業にとっては大きなチャンスです。

スタートアップの資金調達での注意点

成功だけでなく、失敗事例を知ることも有益です。

以下の見出しを読むと、具体的な落とし穴を回避するヒントが得られます。

コベナンツ違反

融資や投資契約には契約条件(コベナンツ)が設定されることが多く、その違反が発生するとデフォルト扱いで資金回収リスクが高まります。

特に、財務制限条項や経営方針に関する取り決めは要注意です。

契約締結時点で条件を十分理解し、定期的にモニタリングすることでトラブルを回避できます。

キャッシュアウト時の対処

予期せぬ売上不振やコストオーバーなどが原因で、キャッシュアウト寸前に陥るスタートアップも珍しくありません。

この状況で慌てて調達を試みても、投資家や金融機関の信頼を得ることは難しいです。

早めにキャッシュフローを見極め、必要なら事業のスケールダウンや計画再編を検討し、追加調達に備えることが欠かせません。

スタートアップと資金調達のよくある質問

ここでは、スタートアップ資金調達に関する代表的な疑問を挙げます。

読むことで基本的な知識が整理され、疑問解消に繋がります。

スタートアップの資金調達はどうやって行いますか?

一般的にはエクイティやデット、助成金・補助金、ファクタリングなど複数の方法を組み合わせます。

事業のフェーズや目標額、リスク許容度を踏まえて最適な手段を検討するとよいでしょう。

スタートアップ資金とは何ですか?

スタートアップ資金とは、起業や新規事業の立ち上げや拡大に必要な資金全般を指します。

開発費、マーケティング費、人件費など、多岐にわたる用途に活用されます。

スタートアップの資金調達額の平均は?

業種や事業モデルによって大きく異なります。

IT系のスタートアップではシード期でも数千万円~1億円程度が目安となる場合がありますが、製造業やバイオ系などはさらに多くの開発費を必要とする場合もあります。

スタートアップ投資のデメリットは?

投資家側ではハイリスク・ハイリターンの性質があるため、投資資金が回収できない可能性があります。

企業側にとっても、高いリターンを求める投資家との意見対立や株式希薄化などの懸念が考えられます。

スタートアップの資金調達のまとめ

スタートアップの資金調達は、エクイティやデットなどの伝統的な手法から、クラウドファンディングやトークン発行などの新しい手法まで幅広い選択肢があります。

フェーズや事業モデルに合った方法を見極め、複数のルートを組み合わせながらリスクを低減することが鍵です。

さらに、VCや公的支援の活用、しっかりとした交渉資料の準備により、有利な条件で資金を確保できる可能性が高まります。

ビジョンを明確にし、戦略的に資金調達を行うことで、スタートアップは成長速度を飛躍的に引き上げることができるでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能