5フォース分析とは?【図解付き】やり方や目的・業界別の成功事例をわかりやすく解説

「自社の業界は本当に儲かるのか?」「競合が多くて、今後の事業展開が不安だ…」

多くのビジネスパーソンが抱えるこのような悩みに対し、明確な答えを導き出す手助けとなるのが「5フォース分析(Five Forces Analysis)」です。

本記事では、5フォース分析の基礎である5つの力から、具体的な分析のやり方、業界別の活用事例、そして分析を成功させるための注意点まで、図解を交えながらどこよりも分かりやすく解説します。

最後まで読めば、あなたも自社のビジネス環境を的確に分析し、競争を勝ち抜くための一歩を踏み出せるようになるでしょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>新規事業で使えるフレームワークまとめ!立ち上げ期や分析・成功事例まで徹底解説

目次

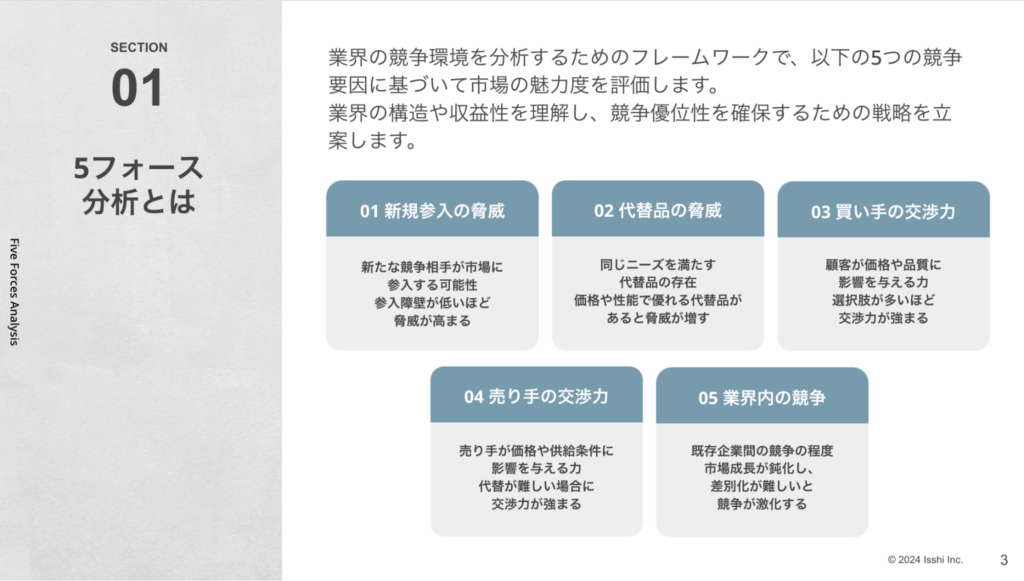

5フォース分析を構成する「5つの力(脅威)」とは?

5フォース分析の核となるのが、業界の収益性を左右する「5つの力(Five Forces)」です。

これらの力が強いほど、その業界での競争は激しくなり、収益を上げることが難しくなります。逆に、力が弱ければ、高い収益性が期待できます。

それぞれの力が何を意味するのか、一つずつ見ていきましょう。

業界内の競合

これは、業界内に存在する競合他社との敵対関係の激しさを示す力です。

競合の数、規模、ブランド力、製品の差別化の度合いなどが影響します。

| 力が強い(収益性が低い)ケース | 力が弱い(収益性が高い)ケース |

|---|---|

| 同レベルの競合企業が多数存在する | 競合が少ない、または独占・寡占状態 |

| 製品やサービスに差がなく、価格競争に陥りやすい | 明確な差別化ができており、独自のポジションを築けている |

新規参入の脅威

あなたの業界に、新しい企業がどれだけ参入しやすいかを示す力です。

参入障壁が低ければ、常に新しい競合が現れるリスクに晒され、収益性は低下します。

| 力が強い(収益性が低い)ケース | 力が弱い(収益性が高い)ケース |

|---|---|

| ・少ない初期投資で事業を始められる ・ブランド力が重要視されない ・許認可や法的な規制がない | ・大規模な設備投資が必要 ・既存企業のブランド力や技術力が高い ・特許や政府の許認可など、参入に高い壁がある |

代替品の脅威

自社の製品やサービスと同じニーズを満たす、異なるジャンルの製品・サービスがどれだけ存在するかを示す力です。

代替品が多いほど、顧客はそちらに流れやすく、脅威となります。

| 力が強い(収益性が低い)ケース | 力が弱い(収益性が高い)ケース |

|---|---|

| ・より低価格で同等の価値を提供する代替品がある ・代替品への乗り換えが簡単(スイッチングコストが低い) | ・自社製品でしか満たせない独自の価値がある ・代替品への乗り換えに手間やコストがかかる |

売り手の交渉力

製品を作るために必要な原材料や部品を供給する業者(サプライヤー)が、自社に対してどれだけ強い立場にあるかを示す力です。

売り手の力が強いと、仕入れ価格が高騰し、利益が圧迫されます。

| 力が強い(収益性が低い)ケース | 力が弱い(収益性が高い)ケース |

|---|---|

| ・特定の売り手しか供給できない、寡占状態 ・仕入れ先を変更するのが難しい | ・多くの供給元から選べる ・自社が売り手にとって大口の顧客である |

買い手の交渉力

製品やサービスを購入する顧客(買い手)が、自社に対してどれだけ強い立場にあるかを示す力です。

買い手の力が強いと、価格の引き下げや品質向上の要求が強まり、収益性が低下します。

| 力が強い(収益性が低い)ケース | 力が弱い(収益性が高い)ケース |

|---|---|

| ・買い手が大口顧客で、取引全体に大きな影響力を持つ ・製品が標準化されており、他社からの購入も容易 | ・顧客が多数に分散している ・製品が差別化されており、ファンが多い |

5フォース分析をするメリット3選

では、なぜ時間と労力をかけて5フォース分析を行うのでしょうか。

その目的は、単に業界を調べることではありません。

分析を通じて自社の立ち位置を明確にし、持続的な利益を確保するための戦略を立てることにあります。この分析を行うことで、具体的に以下の3つのメリットが得られます。

業界の収益構造を客観的に理解できる

勘や経験だけに頼るのではなく、5つの力というフレームワークに沿って分析することで、なぜ自社の業界が儲かるのか(あるいは儲からないのか)を論理的・客観的に理解できます。

自社の強み・弱みと事業機会を発見できる

業界全体の構造を把握することで、自社がどの力に対して強く、どの力に弱いのかが明確になります。これは、自社の強みを活かし、弱みを克服するヒントに繋がります。

また、「新規参入の脅威が低い」といった業界の魅力的な側面は、大きな事業機会となり得ます。

具体的な経営戦略の立案に繋がる

分析結果は、具体的なアクションプランに繋がります。

例えば、「買い手の交渉力が強い」と分かれば、「付加価値を高めて差別化を図る」「ファンを育成する」といった戦略を立てることができます。

5フォース分析は、戦略的な意思決定の羅針盤となるのです。

5フォース分析のやり方4ステップ

ここからは、5フォース分析を実践するための具体的なやり方を4つのステップで解説します。

競争環境を整理するだけでなく、「戦略としてどう活かすか」まで落とし込めると、事業の意思決定が一気に変わります。

もし自社に当てはめた具体的な壁打ちが必要なら、知足の個別相談でプロに相談するのもおすすめです。

ステップ1:分析の目的と範囲を定義する

まず、「何のために分析するのか」という目的を明確にします。

「新規事業の参入判断のため」「既存事業の収益改善のため」など、目的によって分析の深さや着目点が変わります。

同時に、分析対象とする事業や業界の範囲を具体的に定義しましょう。

ステップ2:5つの力に関する情報を収集する

次に、5つの力それぞれについて、客観的な情報を収集します。

業界レポート、市場調査データ、競合のウェブサイトや決算資料、ニュース記事など、信頼できる情報源からデータを集めることが重要です。

▼情報収集の例

- 業界内の競合: 競合の数、市場シェア、各社の戦略は?

- 新規参入の脅威: 参入に必要な許認可や投資額は?

- 代替品の脅威: 代替品の価格や性能は?

- 売り手の交渉力: 主要なサプライヤーは?業界は寡占されているか?

- 買い手の交渉力: 主要顧客は誰か?価格交渉は頻繁に起こるか?

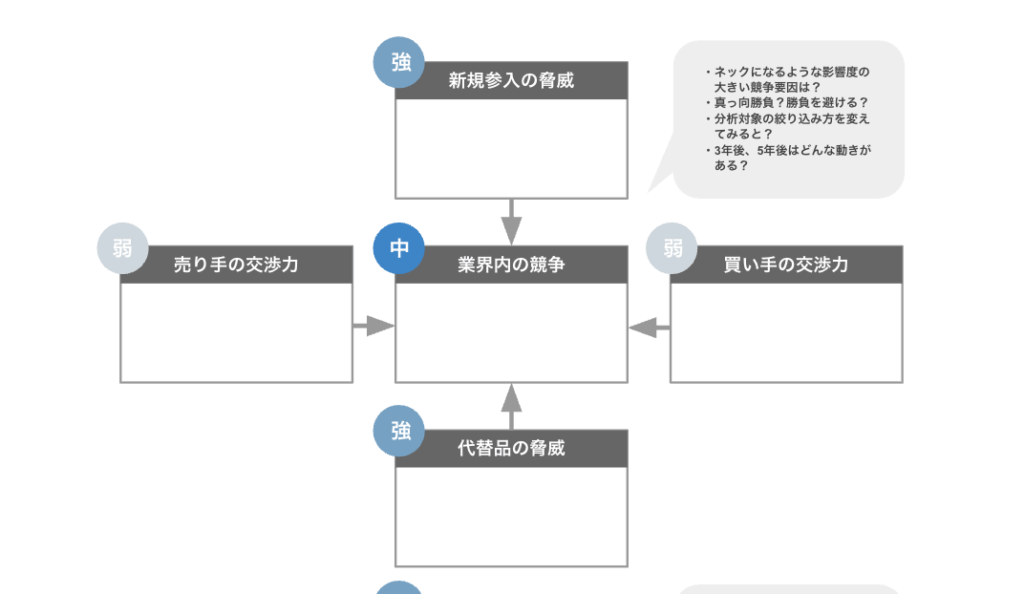

ステップ3:各要因を「高い/低い」で評価・分析する

収集した情報をもとに、5つの力がそれぞれ「高い」「中程度」「低い」のいずれに該当するかを評価します。

なぜその評価になるのか、具体的な根拠とともにテンプレートにまとめていきましょう。

このプロセスで、業界の収益性に影響を与える要因が可視化されます。

\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/

>>知足の詳細を見てみる

ステップ4:分析結果から戦略を立案する

最後に、分析結果を解釈し、自社の取るべき戦略を考えます。

| シナリオ | 戦略の方向性 |

|---|---|

| 5つの力が全体的に弱い場合 | 業界は魅力的。シェア拡大のための積極的な投資を検討する。 |

| 5つの力が全体的に強い場合 | 業界の収益性は低い。撤退を検討するか、ニッチ市場を狙うなど、他社と競争しない戦略を模索する。 |

| いくつかの力が強い場合 | その強い力をいかに無力化するか、あるいは影響を受けないポジションを築くかを考える。(例:差別化戦略、コストリーダーシップ戦略など) |

【業界別】5フォース分析のやり方と活用事例

理論だけでは分かりにくい部分を、具体的な事例で見ていきましょう。

ここでは、身近な3つの業界を例に、5フォース分析の活用イメージを解説します。

事例1:飲食業界(カフェチェーン)

| 5つの力 | 評価 | 詳細 |

|---|---|---|

| 業界内の競合 | 高い | 大手チェーンから個人経営のカフェまで多数存在し、競争が激しい。 |

| 新規参入の脅威 | 高い | 比較的少ない資本で開業可能で、参入障壁は低い。 |

| 代替品の脅威 | 高い | コンビニコーヒー、自宅でのコーヒー、ジューススタンドなど代替品が豊富。 |

| 売り手の交渉力 | 低い | コーヒー豆や食材の供給元は多く、特定の業者への依存度は低い。 |

| 買い手の交渉力 | 高い | 多くの選択肢があるため、顧客は価格や品質、居心地の良さをシビアに比較する。 |

➡︎全体的に力が強く、収益確保が難しい業界。成功には明確な差別化戦略が不可欠。

事例2:アパレル業界(ファストファッション)

| 5つの力 | 評価 | 詳細 |

|---|---|---|

| 業界内の競合 | 非常に高い | グローバルな大手企業が激しい価格・トレンド競争を繰り広げている。 |

| 新規参入の脅威 | 低い | 世界的なサプライチェーンの構築や大量生産によるコスト削減は、新規参入企業には困難。 |

| 代替品の脅威 | 中程度 | フリマアプリでの古着購入などが代替品となり得るが、新品のトレンド商品を求める層とは異なる。 |

| 売り手の交渉力 | 低い | 大量発注を武器に、生産工場に対して強い交渉力を持つ。 |

| 買い手の交渉力 | 高い | 選択肢が豊富で、より低価格・高感度な商品を求める傾向が強い。 |

➡︎買い手と競合の力が極めて強い業界。生き残るには、効率的なサプライチェーンによる低価格化と、素早いトレンドの反映が鍵となる。

事例3:IT業界(SaaSビジネス)

| 5つの力 | 評価 | 詳細 |

|---|---|---|

| 業界内の競合 | 分野による | 特定の課題を解決するニッチなSaaSは競合が少ないが、汎用的なツールは競争が激しい。 |

| 新規参入の脅威 | 中程度 | アイデアと技術力があれば参入は可能だが、顧客を獲得し維持するにはマーケティング力と開発力が必要。 |

| 代替品の脅威 | 低い | 一度導入すると業務プロセスに組み込まれるため、他サービスへの乗り換えコストが高い。 |

| 売り手の交渉力 | 低い | サーバー(AWSなど)や開発人材の選択肢は比較的多い。 |

| 買い手の交渉力 | 低い | 業務に不可欠なツールとなっている場合、スイッチングコストの高さから買い手の交渉力は弱まる。 |

➡︎代替品の脅威と買い手の交渉力が低いため、顧客を掴めば安定した収益が見込める魅力的な業界。ただし、初期の顧客獲得競争は激しい。

5フォース分析と他のフレームワークとの違い

ビジネス分析には、5フォース分析以外にも有名なフレームワークがあります。

ここでは、特に混同されやすい「SWOT分析」と「PEST分析」との違いを解説します。

SWOT分析との違い(内部環境と外部環境)

SWOT分析は、企業の「内部環境(強み・弱み)」と「外部環境(機会・脅威)」を整理するフレームワークです。

一方、5フォース分析は「外部環境」の中でも特に「業界の競争要因」に特化して深掘りする点が大きな違いです。

5フォース分析で業界環境を理解した後に、SWOT分析で自社の戦略を考えると、より効果的です。

PEST分析との違い(マクロ環境分析)

PEST分析は、自社ではコントロールできないマクロな外部環境(政治・経済・社会・技術)を分析するフレームワークです。

5フォース分析が業界という「ミクロな外部環境」を見るのに対し、PEST分析はより大きな社会全体のトレンドという「マクロな外部環境」を見ます。

これら2つを組み合わせることで、より広い視野で事業環境を捉えられます。

5フォース分析を活用する際の注意点

非常に有用な5フォース分析ですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

分析は客観的なデータに基づいて行う

分析は、個人の主観や思い込みで行ってはいけません。必ず、公的な統計データや調査レポートといった客観的な事実(ファクト)に基づいて評価しましょう。これにより、分析の精度と説得力が格段に向上します。

分析時点(静態分析)の限界を理解する

5フォース分析は、ある一時点での業界構造を切り取る「静態分析」です。

しかし、ビジネス環境は常に変化しています。

技術革新によって、これまでになかった代替品が急に現れることもあります。

定期的に分析を見直し、アップデートしていくことが重要です。

分析して終わりではなく、戦略に結びつける

最も重要な注意点が結びつけることで、分析結果をきれいにまとめることが目的ではありません。

その結果から「自社は何をすべきか?」という具体的な戦略やアクションプランに落とし込み、実行に移して初めて、分析は意味を持ちます。

まとめ:5フォース分析で自社の競争優位性を見つけよう

本記事では、5フォース分析の基本から目的、具体的なやり方、業界別の事例までを網羅的に解説しました。

最後に要点をまとめます。

- 5フォース分析は、業界の収益性を決める「5つの力」を分析するフレームワーク

- 5つの力とは「業界内の競合」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」

- 目的は、業界構造を理解し、自社の収益性を高める戦略を立てること

- やり方は、①目的設定 → ②情報収集 → ③評価 → ④戦略立案 の4ステップ

- 注意点は、客観的データに基づき、定期的に見直し、必ず戦略に結びつけること

5フォース分析は、自社を取り巻く競争環境を冷静に見つめ直し、どこで戦い、どうやって勝つべきかのヒントを与えてくれる強力なツールです。

ぜひ、この記事とテンプレートを参考に、あなたのビジネスの競争優位性を見つけるための一歩を踏み出してください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能