顧客セグメントとは?分類方法や作り方、活用事例まで徹底解説

「顧客のニーズが多様化していて、どんな施策を打てば響くのか分からない」「広告費をかけても、なかなか成果に繋がらない」と悩んでいませんか。

市場全体に同じアプローチをしても、効果は限定的です。

実は、顧客を特定のグループに分ける「顧客セグメント」という手法を用いることで、各グループに最適化されたマーケティング施策を実行できます。

本記事を読めば、顧客セグメントの基本から具体的な作成手順、成功事例までを網羅的に理解し、自社のマーケティングを次のレベルへと引き上げる具体的な行動を起こせるようになります。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

>>新規顧客獲得の方法10選!手順や成功のポイントをわかりやすく解説

目次

顧客セグメントとは?

顧客セグメントとは、市場や顧客を共通のニーズ、属性、行動様式といった特定の切り口でグループ分けすること、またはそのようにして分けられたグループ自体を指します。

なぜなら、現代の市場では顧客のニーズが多様化しており、すべての人を満足させる単一の商品やサービスを提供することは極めて困難だからです。

実際に、年齢やライフスタイルが違えば、商品に求める価値も変わってきます。

例えば、アパレルブランドが「20代のトレンドに敏感な女性」と「50代のアウトドアが趣味の男性」では、響くデザインや機能、価格帯、そして情報を届ける媒体も全く異なるはずです。

このように、顧客をいくつかのグループに分けることで、それぞれのグループのニーズをより深く理解し、的確なアプローチをすることが可能になります。

顧客セグメントは、誰に、何を、どのように届けるかというマーケティング戦略の根幹を支える、非常に重要な土台となる考え方です。

顧客セグメントの主な分類基準

顧客をグループ分けするといっても、どのような基準で分ければ良いのでしょうか。

ここでは、代表的な5つの分類基準を紹介し、自社に合った切り口を見つける手助けをします。

デモグラフィック(人口統計)セグメント

デモグラフィックセグメントは、年齢、性別、所得、職業、家族構成といった客観的な人口統計データに基づいて顧客を分類する方法です。

この方法は、多くの商品やサービスで活用されており、最も基本的で分かりやすい分類基準といえます。

公的な統計データなども入手しやすく、比較的容易に顧客をグループ分けできる点が大きなメリットです。

実際に、化粧品会社が「30代の働く女性向け」、自動車メーカーが「ファミリー層向け」といった形で商品開発や広告戦略を立てる際に広く用いられています。

まずはこのデモグラフィックから分析を始めることで、顧客像の骨格を捉えることができます。

ジオグラフィック(地理的)セグメント

ジオグラフィックセグメントは、国、地域、都市の規模、人口密度、気候、文化といった地理的な情報に基づいて顧客を分類する方法です。

顧客がどこに住んでいるか、あるいはどこで活動しているかによって、ニーズや消費行動は大きく異なる場合があります。

例えば、コンビニエンスストアがオフィス街と住宅街で品揃えを変えるのは、このセグメンテーションの一例です。

特に、店舗ビジネスや地域に根差したサービスを展開する企業にとっては極めて重要な基準となります。

気候の違いも考慮に入れることができ、寒冷地では防寒具の需要が高まり、温暖な地域では冷たい飲料の売上が伸びる、といった分析が可能です。

このように、地理的要因を分析することで、地域特性に合わせた効果的なエリアマーケティングを展開できます。

サイコグラフィック(心理的)セグメント

サイコグラフィックセグメントは、顧客のライフスタイル、価値観、性格、趣味、購買動機といった心理的な側面に着目して分類する方法です。

デモグラフィックのような客観的なデータだけでは見えてこない、顧客の「なぜ買うのか」という深層心理を理解するのに役立ちます。

具体的には、「環境問題を重視する」「ステータスやブランドイメージを大切にする」「健康志向が強い」といった切り口で顧客をグループ分けします。

このセグメントは、顧客の共感を呼び、ブランドへの強い愛着を育むブランディング戦略において特に重要です。

顧客の内面に寄り添うことで、より深い関係性を築くことが可能になります。

ビヘイビアル(行動)セグメント

ビヘイビアルセグメントは、顧客の購買履歴、Webサイトの閲覧履歴、商品の使用頻度、来店回数といった実際の行動に基づいて分類する方法です。

顧客が過去にどう動いたかという事実を元にするため、今後の行動予測がしやすく、非常に実践的な分類基準です。

例えば、「初回購入者」「リピーター」「長期間購入のない休眠顧客」といったグループに分け、それぞれに異なるアプローチ(クーポン配布や新商品案内など)を行うのが典型的な活用例です。

デジタルマーケティングとの相性が非常に良く、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズ施策の精度を高める上で不可欠なセグメントです。

世代/文化/オンラインセグメント

これまでの4大基準に加えて、現代のマーケティングではより多様な切り口が用いられます。

世代セグメントは、「Z世代」「ミレニアル世代」「団塊の世代」など、生まれ育った時代背景が共通するグループで分けます。

各世代は特有の価値観や消費行動を持つため、世代を意識したアプローチは有効です。

また、特定の文化やコミュニティ(アニメファン、アウトドア愛好家など)で分ける文化セグGメントや、使用するSNSや情報収集に使うデバイスで分けるオンラインセグメントも存在します。

これらの多様な分類基準を組み合わせることで、より精度の高い顧客理解が可能になります。

顧客セグメントを作成する流れ

顧客セグメントは、思いつきで作成するものではありません。

ここでは、成果に繋がる顧客セグメントを作成するための具体的な6つのステップを解説します。

目的設定と現状分析

最初に、なぜ顧客セグメントを作成するのか、その目的を明確に設定します。

「新規顧客を獲得したい」「リピート率を向上させたい」「顧客単価を上げたい」など、具体的なゴールを定めることが重要です。

目的が曖昧なままでは、どのような基準で分類すべきかが定まりません。

目的を設定したら、次に自社の現状を分析します。

市場における自社の立ち位置、競合の状況、そして既存顧客がどのような人々で、どのような課題を抱えているのかを把握します。

SWOT分析などのフレームワークを活用して、自社の強み・弱み・機会・脅威を客観的に評価することも、有効な手段の一つです。

この段階で、マーケティング活動の方向性を定めることが、後のプロセスをスムーズに進める鍵となります。

データ収集と整理

目的と現状が明確になったら、セグメント作成に必要な顧客データを収集します。

データには、自社で保有する購買履歴やWebサイトのアクセスログといった内部データと、公的な統計調査や調査会社のリサーチレポートなどの外部データがあります。

また、アンケート調査や顧客インタビューを実施し、独自のデータを集めることも有効です。

収集したデータは、そのままでは使えないことが多いため、整理とクレンジング(重複や誤りの修正)を行います。

氏名や住所などの個人情報と、年齢や購買金額といった属性・行動情報を統合し、分析しやすい形式に整えることが、このステップでの重要な作業です。

セグメント変数の選定

収集・整理したデータをもとに、どの分類基準(変数)で顧客を分けるかを選定します。

先の章で紹介したデモグラフィック、ジオグラフィック、サイコグラフィック、ビヘイビアルといった基準の中から、設定した目的に最も関連性の高い変数を選びます。

例えば、商品の価格改定を検討しているなら「所得」や「購買頻度」が重要な変数になりますし、ブランドイメージ向上が目的なら「価値観」や「ライフスタイル」が鍵となるのです。

単一の変数だけでなく、複数の変数を組み合わせることで、より具体的で意味のある顧客グループを発見できる可能性が高まります。

セグメントの抽出と検証

選定した変数を用いて、実際に顧客データを分析し、グループ分け(セグメントの抽出)を行います。

この作業には、クラスター分析などの統計手法が用いられることもありますが、最初は顧客データを注意深く観察し、共通項を見つけ出すことから始めても良いでしょう。

例えば、購買データから「高価格帯の商品を頻繁に購入するグループ」や「セールの時だけ購入するグループ」といったパターンを見つけ出します。

抽出された各セグメントが、他のセグメントと明確に異なる特徴を持っているか、そしてセグメント内部では均質な特性を持っているかを確認する検証作業も重要です。

セグメントの評価と選択

抽出・検証した複数のセグメントの中から、どのセグメントをターゲットとするか評価し、選択します。

すべてのセグメントにアプローチするのは非効率なため、自社にとって最も魅力的なセグメントに資源を集中させることが成功の鍵です。

評価の際には、「市場規模は十分か」「成長性は見込めるか」「競合は激しくないか」「自社の強みを活かせるか」といった観点から総合的に判断します。

この評価プロセスでは、後述する「4R/6R」といったフレームワークが役立ちます。

有望なセグメントを見極めることで、マーケティング活動の投資対効果を最大化できるでしょう。

選択したセグメントが、自社のビジネス目標達成に最も貢献する可能性が高いグループであるべきです。

ターゲティングとポジショニング

最後に、選択したセグメントに対してどのような価値を提供し、競合とどう差別化するかを決定します。

これがターゲティングとポジショニングです。

ターゲットとして選んだセグメントの顧客に、「この商品はまさに自分のためのものだ」と感じてもらえるようなメッセージや製品、サービスを開発します。

同時に、競合他社の製品と比較して、自社の製品がどのような独自の価値を持っているのかを明確にし、顧客の心の中で特別な位置を占めることを目指します。

ここまで行って、初めて顧客セグメントの作成が完了したといえるのです。

顧客セグメントの活用方法

顧客セグメントは、マーケティング施策の様々な場面で活用できます。

例えば、次のような用途があります。

- Web広告配信

ユーザーの属性や行動履歴に応じてターゲティングし、適切な広告を配信する。 - メールマーケティング

登録ユーザーの興味関心や購買頻度に応じてセグメント分けし、それぞれに異なる頻度・内容のメールを配信する。 - ペルソナ作成

優良顧客が多いセグメントをもとに、典型的な顧客像(ペルソナ)を具体化してマーケティング戦略に活用する。 - 新商品開発

未開拓だが魅力的なセグメントを見つけ出し、その層に合わせた新商品やサービスを企画する。

顧客セグメントと関連フレームワーク

顧客セグメントをより効果的に作成・活用するためには、関連するマーケティングフレームワークの理解が役立ちます。

ここでは、代表的な4つのフレームワークとの関係性を解説します。

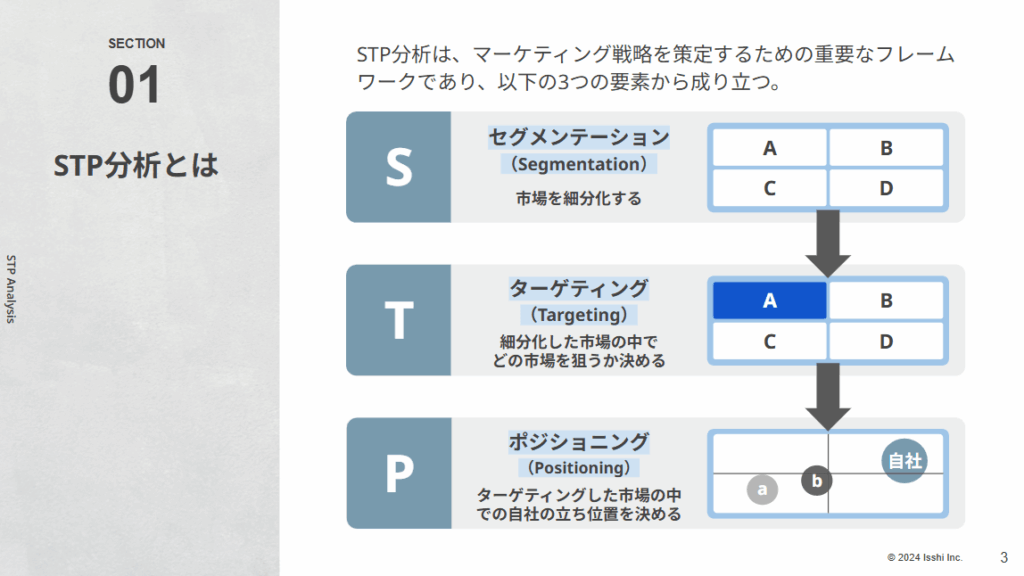

STP分析

STP分析は、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の3つの頭文字を取った、マーケティング戦略の基本的なフレームワークです。

まず市場を細分化(セグメンテーション)し、その中から狙うべき市場を選び(ターゲティング)、その市場における自社の立ち位置を明確にする(ポジショニング)という一連の流れを示します。

顧客セグメントの作成は、まさにこのSTP分析の出発点にあたります。

精度の高いセグメンテーションが、その後のターゲティングとポジショニングの成功を大きく左右するのです。

4R/6R評価

4R/6Rは、作成したセグメントが事業的に見て魅力的かどうかを評価するためのフレームワークです。

代表的な4Rは、「Rank(優先順位)」「Realistic(有効な規模)」「Reach(到達可能性)」「Response(測定可能性)」です。

これに「Rival(競合)」や「Rate(成長率)」を加えた6Rも使われます。

例えば、いくら魅力的なニーズを持つセグメントを見つけても、市場規模が小さすぎたり、自社の広告が届かなかったりすれば、事業として成立しません。

このフレームワークを使うことで、客観的な視点からアプローチすべきセグメントを絞り込むことができます。

RFM分析

RFM分析は、顧客の行動履歴に基づいてセグメント分けを行う手法の一つです。

「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(累計購入金額)」の3つの指標で顧客をスコアリングし、グループ分けします。

例えば、「最近、頻繁に、高額な購入をしている」顧客は、最も価値の高い優良顧客と判断できます。

この分析は、特に既存顧客のロイヤリティ向上や、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指すCRM戦略において非常に有効です。

行動セグメントの中でも、特に売上に直結する実践的な分析手法といえます。

ペルソナ作成

ペルソナとは、ターゲットとするセグメントの中から、そのグループを象徴するような架空の人物像を具体的に設定したものです。

氏名、年齢、職業、家族構成、趣味、価値観、情報収集の方法、抱えている悩みなどを詳細に描き出します。

セグメントが「30代・男性・会社員」といったグループの”面”で捉えるのに対し、ペルソナは「鈴木太郎さん(35歳)、都内在住のITエンジニアで…」と”個”のレベルまで落とし込みます。

これにより、チーム内で顧客イメージを共有しやすくなり、より顧客視点に立った商品開発やコミュニケーション施策を立案できるようになるのです。

顧客セグメントを活用する際の注意点

顧客セグメントを活用する際は、いくつかの点に注意が必要です。

まず、セグメントの粒度は細かすぎると規模が小さくなりすぎて非効率になり、大雑把すぎると意味が薄れるためバランスが重要です。

次に、選んだセグメントに到達可能かつ効果を測定可能であることを事前に確認しましょう。

また、元データの正確性を保ち、定期的に更新することも欠かせません。

最後に、セグメント設定が倫理的かつプライバシーに配慮したものになっているか注意し、差別的な分類や個人情報の不適切な利用を避ける必要があります。

顧客セグメントに関してよくある質問

顧客セグメントについて、多くの方が抱く疑問があります。

ここでは、特に質問の多い4つの点について、分かりやすく回答します。

顧客セグメントとターゲットの違いは?

顧客セグメントとターゲットの違いは、市場を分類して得られた顧客グループがセグメントであり、その中から選んで自社が注力する顧客層がターゲットであることです。

セグメントはデータ分析で定義された顧客集団、ターゲットは経営判断で選択された優先集団と言えます。

BtoBではどう切り分ける?

BtoBでも顧客セグメントの考え方は有効で、企業規模や業種、担当者の役職など企業属性を軸にセグメント化するのが一般的です。

顧客が企業であるため、対象企業の所在地・規模・業種などに加え、担当者の役職や部署、決裁権の有無などでグループ分けします。

企業属性ごとに分類することで、各セグメントに適した営業アプローチや提案内容を準備できます。

4R評価は必須?どの段階で使う?

4R評価は必須ではありませんが、セグメントを選定する段階で使うと有効です。

4R(および6R)は各セグメントの魅力度を客観的に評価するための指標群で、セグメンテーション後にターゲットを絞り込む際に活用すると戦略的な判断がしやすくなります。

複数の候補セグメントがある場合、4R/6Rに沿って比較することで優先度を付けやすくなり、ターゲット選定の精度が高まります。

小規模事業でもセグメントは有効?

小規模事業でも顧客セグメントの活用は有効です。

顧客数が少なくリソースが限られる場合でも、セグメンテーションによって自社にとって最も重要な顧客層を見極め、そこに資源を集中させることで効率的に成果を上げられます。

小規模だからといって全顧客に一律の対応をするより、ニーズが近いグループごとに施策を最適化した方が効果的です。

むしろリソースが限られているからこそ、セグメントを明確にして無駄のないマーケティングを行うことが重要です。

顧客セグメントのまとめ

顧客セグメントについて、定義から分類方法、作成ステップ、活用法、関連フレームワーク、注意点、そしてよくある質問まで幅広く解説しました。

市場を細分化して適切なターゲットを定めることは、現代のマーケティング戦略の要です。

セグメンテーションにより各顧客グループのニーズに合ったアプローチが可能となり、限られたリソースで高い効果を得ることができます。

自社の規模を問わず、顧客セグメントを活用したきめ細やかなマーケティングで、競争優位性を築いていきましょう。