カスタマージャーニーとは?作り方やメリット4選を徹底解説

顧客が「知る」瞬間から「推奨する」未来まで、企業はどの接点で心を動かせばよいのでしょうか。

自社で最適な一手を見失い、施策が空回りする悩みは多くのマーケターが抱えています。カスタマージャーニーマップは、その迷路に道標を与える設計図です。

本記事では概念の基本から具体的な作り方、運用の注意点まで丁寧に解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

>>顧客ニーズ分析の方法とは?顧客ニーズを把握する5ステップとフレームワーク活用術

目次

カスタマージャーニーとは?

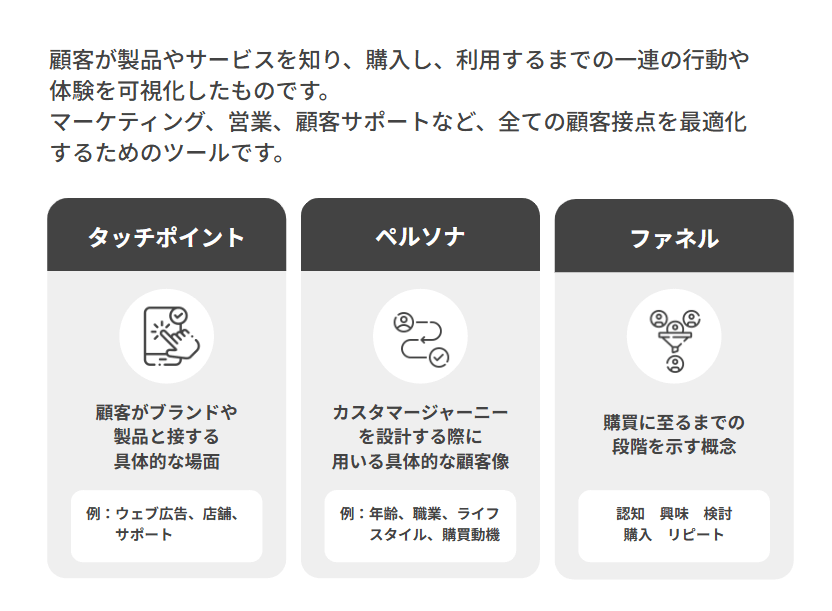

カスタマージャーニーとは、顧客が商品を認知してから購入、さらにはリピートや推奨に至るまでの一連の体験を時系列で整理した設計図です。

店頭でチラシを受け取った瞬間や SNS で口コミを見たタイミングなど、行動・感情・接点が網の目のように絡み合うリアルな旅路を描くことで、企業は最適なメッセージを最適な瞬間に届けられます。

タッチポイントが多様化した現在、カスタマージャーニーなしで PDCAを回せば試行錯誤のコストが跳ね上がります。

設計図があれば、施策は常に顧客中心軸で統一され、部門間の衝突も減少します。

カスタマージャーニーマップの基本構造

カスタマージャーニーの目的は「マップを見るだけで次の一手が見える」状態をつくることです。

その要となるのがタッチポイントとペルソナの粒度です。

以降では、具体的な分解方法とデータ収集のコツを解説します。

タッチポイントとフェーズの分解

タッチポイントは、顧客とブランドが接触する瞬間を示す概念です。

オンライン広告、SNSの口コミ、店舗での試用、購入後のメールサポートなど膨大に存在します。

フェーズを「認知→比較検討→購入→利用→継続・推奨」に割り振り、各フェーズ内で接点を棚卸しすると、不要な重複や空白が浮き彫りになります。

例えば、比較検討段階でFAQ不足が分かれば、動画ガイドを設置するだけで離脱率を20%改善した事例もあるのです。

フェーズと接点を階層化することで、社内資料が整理され議論の出発点が揃います。

| フェーズ | 代表的タッチポイント | 顧客の主な感情 |

|---|---|---|

| 認知 | 検索結果、SNS広告 | 興味・期待 |

| 比較検討 | レビュー記事、価格比較サイト | 疑念・比較 |

| 購入 | ECサイト決済、店舗レジ | 安心・決断 |

| 利用 | カスタマーサポート、公式アプリ | 満足・不満 |

| 継続・推奨 | コミュニティ、紹介プログラム | 信頼・愛着 |

ペルソナ設計とデータ収集方法

ペルソナ設計とは、理想顧客像を年齢や職業だけでなく価値観や購買動機まで掘り下げる工程です。

曖昧な属性では行動シナリオがブレて、顧客を購買まで持っていくことが困難になるためです。

社内データベース、ヒアリング、ソーシャルリスニングを組み合わせ、まずは定量情報で輪郭を固め、次にインタビューで感情を肉付けします。

EC企業ならGoogle Analyticsの購入リードタイムとユーザー属性を照合し、「迷いが長い層」「即断層」に分けるだけでも有効です。

完成したペルソナをチーム全員が共有すれば、後工程のアイデア会議が極端に速くなります。

カスタマージャーニーを作るメリット4選

ここからはマップを導入すると得られる成果を4つに絞って解説します。

読み進めるほど施策改善のヒントが立体的に浮かび上がります。

施策の漏れや重複防止

施策の漏れや重複防止は、組織全体のマーケティング効率を押し上げる成果です。

カスタマージャーニーマップがあると部門ごとに散在していた企画を横並びで確認でき、同じ広告を別部署が出稿する無駄や、接点が空白になっているフェーズを即座に発見できます。

さらに、各担当者のKPIがタッチポイント単位で一覧化されるため責任範囲が明確になり、担当不在の領域も摘出しやすくなります。

優先度を視覚化することで会議のたびに説明資料を探す時間が減り、意思決定は高速化するのです。

可視化されたフローは新任メンバーの教育資料としても機能し、オンボーディング期間の短縮にも寄与します。

ガントチャートと併用すれば実施タイミングの重複も防げ、キャンペーン同士が成果を食い合う事態を抑えながら改善と学習が循環する文化が醸成されます。

顧客体験(CX)の最適化

顧客体験の最適化は、リピート率とLTVを同時に高めます。

利用フェーズでネガティブ感情が急降下する瞬間を把握できれば、FAQチャットボットの設置や開封率が高いタイミングへのフォローアップメール配信など具体策を講じやすくなります。

さらに、体験の山谷を記録した感情曲線は、UI改善やパッケージ刷新時の優先度検討にも応用可能です。

CXを定量指標(NPS・CSAT)と紐付けることで施策効果を経営層に示しやすくなり、追加予算獲得の後押しになります。

部門横断の共通認識形成

部門横断の共通認識は改革のスピードを左右します。

営業・マーケティング・カスタマーサクセスが同じマップを見ながらディスカッションすると、用語定義や指標の認識ズレが減り、議論は本質的な顧客課題に集中します。

プロダクト部門がリリースサイクルを早めたい時も、サポート部門が顧客の声を即時共有する体制が整い、フィードバックループが短縮するのです。

共通言語ができると部門間の信頼関係が強まり、エスカレーションなしで意思決定できるケースが増えます。

KPIの明確化とROI改善

KPIをマップに重ねると施策と指標の紐付けが可視化され、ROIの低いタッチポイントを切り替える判断が容易になります。

例えば、見込み客獲得単価(CPA)が高騰する広告チャネルより、ユーザー主導の口コミ投稿フェーズへ報酬を投じると費用対効果が上がる、といったシナリオが検証可能です。

指標ごとに責任者を割り当てると改善サイクルが高速化し、年度予算の再配分会議でも根拠を示しやすくなります。

カスタマージャーニーマップの作り方

作成手順を体系的に押さえると、初回でも1〜2日でプロトタイプを描けます。

以下の3ステップを順番に実行しましょう。

ペルソナと購買ゴールを定義し目的を共有

ペルソナと購買ゴールの定義とは、最終到達点とそこへ至る人物像を明文化する作業です。

理由はゴールが曖昧な状態でジャーニーを書いても線が散漫になり修正に時間を消費するためです。

ワークでは「理想の終着アクション」を一文で書き出し、続いてペルソナの価値観を 3 語で表現させます。

リモート開催なら Miro や FigJam のテンプレートに入力させると参加者の発言量が上がります。

共通認識が固まると以降の作業が滑らかに進むでしょう。

タッチポイントを時系列で整理しフェーズを可視化

付箋やオンラインホワイトボードを使い、認知→興味→検討→購入→利用→共有の順に顧客行動を書き出します。

行動の裏に潜む思考・感情・疑問も付記すると、後工程で課題抽出が容易になるでしょう。

ヒートマップ機能を持つツールを使うと頻出タッチポイントが色分けされ、注力領域が直感的に把握できます。

作業後は部署横断メンバーへレビュー依頼し、現場知見を反映するサイクルを回します。

感情と課題とKPIをマッピングし施策へ落とし込む

感情と課題のマッピングとは、セルごとに顧客の喜び・不安・苛立ちを記入し、横に KPI と施策を置く手法です。

理由は感情は定量化できず可視化しないと見過ごされやすいからです。

サブスク家電サービスでは「契約終了時の返却梱包が面倒」という不満をマップで発見し、集荷キットを同梱したところ解約後の再利用率が 14 ポイント向上しました。

施策の欄に担当者と期限を書くとガントチャートと連携しやすく実行力が上がります。

カスタマージャーニーマップを作る際の注意点

作り方が分かっても落とし穴を知らなければ成果は頭打ちになります。

以降では、陥りやすい3つのポイントと対処法を押さえましょう。

顧客視点を保つための定量や定性データ活用

顧客視点を保つとは、意思決定を社内都合から顧客に基づくファクトへ置き換えることです。

理由は主観のみで感情を書くと希少ケースが全体像のように語られ、施策が誤るためです。

アクセスログで行動量を確認し、インタビューで動機を深掘りする二段構えが有効です。

経済産業省サービスデザイン研究会資料でも「定量と定性の循環」がジャーニー成熟度を高めると指摘されています。

マップ陳腐化を防ぐ定期レビューとアップデート

市場環境が変わるとマップは半年で古くなります。

四半期ごとに数値を見直し、フェーズ追加やタッチポイント変更を行うと常に最新状態を維持できます。

レビュー会議は関係部署のOKR更新タイミングに合わせると調整コストが低減するでしょう。

最新版をConfluenceやNotionへ貼り付け、全社員が閲覧可能にすると運用がスムーズです。

部門横断での合意形成と運用体制の整備

運用体制整備とは、マップを作るだけでなく実行と改善を支える人員配置を決める作業です。

理由は施策実行フェーズで担当不明のタスクが残るとジャーニーの信頼性が失われるためです。

プロジェクトマネジャーが OKR で進捗を管理し、各部門の KPI を紐付けることで「誰が何をいつまでに」が透明化します。

合意形成を図るキックオフ時に経営層がメッセージを添えると施策が高い優先度で走ります。

カスタマージャーニーに関してよくある質問

疑問を解消すると、制作のハードルが一気に下がります。

以下のFAQで懸念点を整理しましょう。

カスタマージャーニーは古いと言われるのはなぜ?

カスタマージャーニーは古いと言われる理由は、更新頻度が低いケースが多いからです。

作成後に放置するとタッチポイントが増減した現実とのギャップが生まれ、効果が薄れ「時代遅れ」と評価されがちです。

逆に定期更新を徹底する企業では依然として収益向上の要といえます。

マップの寿命を延ばすコツはレビュー日を期末決算書類のように固定スケジュール化することです。

少人数でも作れる?

結論、作れます。

2〜3名であってもペルソナ定義とタッチポイント整理を半日で終えた事例は多くあります。

ポイントは外部視点を補うために顧客インタビューを加えることです。

小規模だからこそ決裁が速く、施策反映までのリードタイムが短くなり、結果的に顧客体験で大企業を上回るケースも珍しくありません。

マップが複雑になり過ぎたら?

マップが複雑になり過ぎた場合は、フェーズを統合し別シートに枝分かれさせます。

視認性が下がると合意形成に時間がかかり実行フェーズが遅れます。

まず主要シナリオを骨格として残し、例外的な動線は「派生ジャーニー」として分冊化する方法が推奨されるでしょう。

ツール上でレイヤーを切り替えられる構成にすれば視覚負荷が軽減し会議が短縮します。

ペルソナとカスタマージャーニーの違いは何ですか?

ペルソナとカスタマージャーニーの違いは、静的プロファイルか動的ストーリーかという点です。

ペルソナが「顧客の顔写真付き履歴書」なら、ジャーニーは「その人物が買い物に向かうドキュメンタリー映像」です。

両者を組み合わせることで人物像と行動文脈が接着し、具体的な施策に落とし込みやすくなります。

カスタマージャーニーのまとめ

カスタマージャーニーは顧客体験を可視化し、施策重複防止・CX最適化・部門連携強化・ROI向上を同時に実現する戦略地図です。

ペルソナとゴール定義から始め、タッチポイントと感情を時系列で整理、KPIを紐付けて運用へ落とし込みましょう。

定量・定性データを継続追加し、四半期ごとのレビューで陳腐化を防止します。

少人数でも短時間でもまず作り、改善を重ねる姿勢が成果を加速させます。

顧客と企業の価値共創を推進する最前線の武器として、今日から活用してみてください。