ビジネスモデルの作成方法とは?フレームワークや種類、成功事例を徹底解説

企業が成長し続けるためには、自社の価値を正しく届ける「ビジネスモデル」の設計が欠かせません。

しかし、いざ具体的に作成しようとすると「どこから手をつければいいのか分からない」「必要な要素や手順が曖昧」などの課題に直面しがちです。

そこで本記事では、ビジネスモデルの基礎から具体的な作り方、成功・失敗事例、そして運用後の改善プロセスまでを網羅的に解説します。

フレームワークや各ステップの進め方を押さえることで、市場や顧客のニーズと強く結びついたビジネスを構築しやすくなるはずです。

最後まで読むことで、最適なビジネスモデルを生み出し、継続的に収益を上げる仕組みづくりのヒントが得られるはずです。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

なぜビジネスモデルを作成する必要があるのか?

本章ではビジネスモデルの定義や歴史、そして作成が求められる背景を掘り下げます。

「ビジネスモデルって本当に必要なの?」「なぜいま改めて見直されるのか?」といった疑問がすっきり解消され、ビジネスモデルを構築する際の根本的な理解が深まるでしょう。

ビジネスモデルの定義と歴史

ビジネスモデルとは、企業が「どのような価値を」「誰に」「どのように提供し」「どのように収益を得るか」を示す仕組みのことです。

企業活動を体系的に捉えられるため、新規事業の立ち上げや既存事業の成長戦略を考える際の重要な土台となります。

そもそもビジネスモデルという概念は、インターネットの普及期にあわせて注目を浴び始めました。

特に、1990年代後半から2000年代初頭にかけては、ITベンチャー企業が急増し、従来の「製品を作り販売する」という単純な構図だけではなく、ウェブ上でのサービス提供やサブスクリプションによる継続課金など、収益獲得の仕組みが多様化しています。

そうした変化の中で「自社ビジネスを構造的に理解・再設計する」ためにビジネスモデルという概念が活発に語られるようになりました。

今日ではIT業界に限らず、あらゆる業界で新たな価値提供と収益モデルが求められています。

だからこそ、自社の方向性を確立し、効果的な市場アプローチを行うためにビジネスモデルの明確化が欠かせないのです。

ビジネスモデルの作成が必要な背景

激しい市場変化と競争環境のグローバル化が進む現在、ビジネスモデルの定期的な見直しは企業存続の要となっています。

技術革新や消費者行動の変化に後れを取ると、従来の収益源が一気に縮小し、新しいプレイヤーに市場シェアを奪われるリスクが高まるためです。

例えば、シェアリングエコノミーやD2Cといった斬新なモデルが台頭する一方で、古い商慣習に固執してしまう企業は急速に存在感を失うケースもあります。

このような時代の潮流に対応するには、顧客が求める価値と自社の強みを組み合わせたビジネスモデルの再構築が重要です。

企業が持続的な競争優位を得るための基盤として、ビジネスモデルの作成ニーズが高まっています。

主要構成要素9つを図解で確認

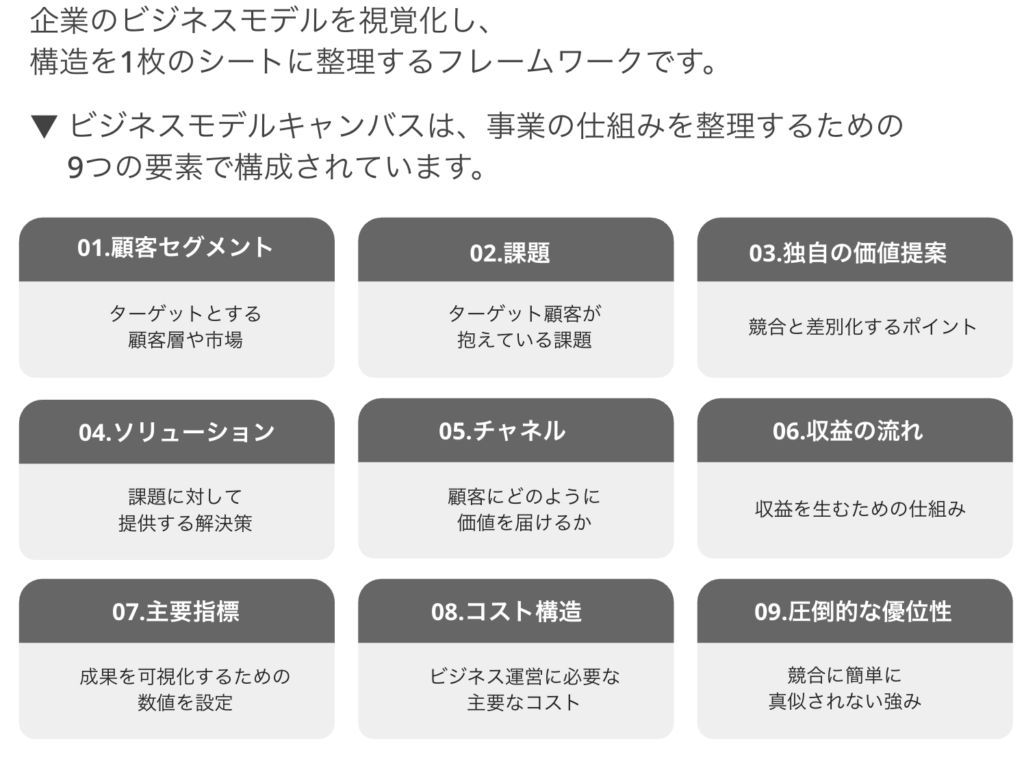

ビジネスモデルを考えるうえで有名なのが「ビジネスモデルキャンバス」です。

これは下記9つの要素で構成されており、これらを整理することで事業全体の仕組みを俯瞰できます。

| 構成要素 | 内容例 |

|---|---|

| 顧客セグメント | どのような顧客層を対象とするのか |

| 課題 | 何を乗り越えたら前に進むのか |

| 独自の提案価値 | 競合と差別できるところ |

| ソリューション | 課題に対して提供する解決策 |

| チャネル | 顧客にどんな価値を届けるのあk |

| 収益の流れ | 収益の生むための仕組み |

| 主要指標 | 成果を可視化するための数値 |

| コスト構造 | ビジネス運営に必要な主要コスト |

| 圧倒的な優位性 | 競合に簡単に真似されない強み |

これら9つの視点をバランスよく検討すると、ビジネスモデルが具体性を帯び、抜け漏れのない設計が可能となります。

ビジネスモデルを作成する前にすべきこと

本章では外部環境を把握し、ターゲット市場を正確に見極める方法を解説します。

「自社はどんな市場と顧客に焦点を当てるべきか」がクリアになり、的確なターゲティングと差別化戦略につなげられるようになるでしょう。

PEST・5フォースで外部環境を把握

まず市場分析で押さえたいフレームワークが「PEST分析」と「5フォース分析」です。

これらは外部環境を鳥瞰し、事業機会と脅威を整理するのに役立ちます。

PEST分析

政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点でマクロ環境を検討します。

例えば、政府の補助金政策、景気動向、高齢化、AIなどの技術革新が自社ビジネスにどんな影響を与えるかを考えるわけです。

5フォース分析

新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、競合他社間の敵対関係といった5つの要因を評価し、業界の競争構造を把握します。

参入障壁や代替品の存在は、長期的な収益性を大きく左右するため重要です。

これらのフレームワークによって外部からの影響を整理し、自社が生き残るためのチャンスとリスクを客観的に分析できます。

STPでターゲット市場を明確化

外部環境を踏まえたうえで、自社が狙うべきセグメントを特定し、価値提供の方向性を絞り込む方法が「STP分析」です。

調べたところ、STP分析には以下の3つの手順があることがわかりました。

| Segmentation(市場の細分化) | 年齢、地域、価値観、購買行動などの基準で市場を区分し、どのセグメントが有望かを検討します。 |

| Targeting(ターゲット選定) | セグメントの中から自社の強みが活かせ、十分な利益が見込めるターゲットを選定します。 |

| Positioning(ポジショニング) | 競合と比較してどんな価値を打ち出すかを定義し、顧客に向けて明確にアピールします。 |

STPを行うことで、漠然とした大きな市場を狙うのではなく、明確に勝算のある領域を特定できるようになります。

ペルソナとジョブ理論で顧客課題を深掘り

ターゲット市場が定まったら、さらに具体的な顧客像(ペルソナ)を設定することでニーズや課題を深く理解します。

年齢、性別、職業、趣味などの情報だけでなく、どんな「悩み」を抱え、どんな「価値」に反応するかまで想定するのがポイントです。

さらに近年注目されているのが「ジョブ理論(ジョブ・トゥ・ビー・ダン理論)」です。

顧客は製品やサービスを「雇う(Hire)」ことで自分の悩みを解決しようとする、という考え方で、単に製品機能を提供するだけでなく、顧客が達成したい目的や状況を深く探るのが特徴です。

ペルソナとあわせてジョブ理論を取り入れれば、より具体的な顧客課題への解決策が見えてきます。

ビジネスモデルの作成7ステップ

ここからはビジネスモデルキャンバスに沿って、具体的なステップを7つに分けて解説します。

キャンバスを使った体系的なビジネスモデル構築の流れがわかり、誰でもスムーズに設計を始められるでしょう。

ステップ1. 顧客セグメント定義

最初に取り組むべきは、どの顧客層に価値を提供するかを明確にすることです。

前章のSTP分析でターゲットを絞っておけば、その顧客像をビジネスモデルキャンバスの「顧客セグメント」に落とし込みやすくなります。

複数の顧客層を同時に狙う場合は、それぞれのセグメントを区別してまとめると整理しやすくなります。

ステップ2. 価値提案の明確化

次に「この顧客セグメントに対して、どんな価値を届けるか」を定義するのが価値提案(Value Proposition)です。

製品機能やサービス内容だけでなく、「顧客はなぜ自社の提供に魅力を感じるのか」という点を掘り下げるのがポイント。

差別化や強みを明確にすることで、競合優位性を打ち出しやすくなります。

ステップ3. チャネル設計

価値を届けるために使うチャネルを検討します。

店舗やオンラインプラットフォーム、SNS、販売代理店など、顧客との接点をどこに置き、どう組み合わせるかで最適な顧客体験が変わってきます。

顧客が求める情報や購入プロセスに合わせてチャネルを設計し、ユーザービリティを高めましょう。

ステップ4. 顧客関係構築

単発で終わらせるのではなく、継続的にロイヤルティを高める仕組みを設計します。

顧客の疑問や要望に応じるカスタマーサポートの充実度、コミュニティ作り、定期的なメルマガ配信など、多角的に検討して「顧客との関係」を強固にしていくイメージです。

サブスクリプションモデルが注目される背景にも、顧客との長期的な関係性づくりが重要視されている点があります。

ステップ5. 収益の流れ設定

次は具体的にどのように収益化するかを決めるフェーズです。

サブスクや従量課金、広告収入、コンサルティングフィーなど、事業内容に合わせた収益モデルを設定します。

価格設定に関しては、顧客が払う意欲と自社の利益確保のバランスを取りつつ、複数のプランを用意するなど柔軟な設計も検討しましょう。

ステップ6. 主なリソース特定

ビジネスモデルを実現するために必要なリソースを洗い出します。

人材、設備、知的財産、ネットワークなど、何が重要な資産になるのかを明確にし、管理体制や投資計画を立てます。

競合との差別化要因となるコアリソースは特に重点的に確保・開発することが重要です。

ステップ7. コスト構造の最適化

最後にコスト構造を整理します。

固定費と変動費の割合、設備投資やマーケティング費用の見込み、回収期間などを可視化することで、利益率を高めるための最適化が可能となります。

安易にコストを削減するだけでなく、長期的成長に必要な投資とバランスを取りつつ検討しましょう。

ビジネスモデルの作成に役立つフレームワーク比較

ビジネスモデルを検討する際には、キャンバスだけでなく他のフレームワークを組み合わせることで多面的な視点を得られます。

状況に応じてどのフレームワークを選ぶべきか理解でき、より柔軟かつ最適なビジネスモデル設計が可能になります。

ビジネスモデルキャンバス vs Value Proposition Canvas

ビジネスモデルキャンバスは事業全体を俯瞰するのに適したツールですが、顧客価値に特化して深堀りしたい場合には「Value Proposition Canvas」が有効です。

顧客セグメントの具体的な課題や求める成果(Gains)に対して、自社の価値提案(Pain Relievers、Gain Creators)がどう噛み合うかを詳細に整理できます。

- ビジネスモデルキャンバス

9つの要素で事業全体を見渡せる汎用的ツール。 - Value Proposition Canvas

顧客視点での価値創造にフォーカスし、ペインの解消や新たな喜びの創出を突き詰めるのに最適。

両者を使い分けることで、大枠のビジネスモデルと細部の顧客価値を同時に高められます。

バリューチェーン/SWOT/リーンキャンバスの使い分け

ビジネスモデルキャンバスやValue Proposition Canvas以外にも、以下のフレームワークが活用されています。

- バリューチェーン分析

製造・流通・販売・アフターサービスなど、価値が付加されるプロセスを分解し、自社の強みや課題を把握するフレームワークです。

コスト構造や付加価値の源泉を詳細に分析できるのが特徴です。 - SWOT分析

自社の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)、外部の機会(Opportunities)と脅威(Threats)を4象限で整理し、戦略立案の指針を得ます。

特に、新規事業検討時にシンプルかつ有効です。 - リーンキャンバス

スタートアップ向けに特化したシンプルなキャンバスで、コストと収益を仮設ベースでまとめ、素早く検証しながら修正を繰り返すアジャイルなモデルづくりに向いています。

自社のフェーズや目的に応じて、最適なフレームワークを使い分けるのが賢明です。

ケース別おすすめフレームワーク早見表

以下はケースごとのおすすめフレームワークをまとめた早見表です。

自社の状況に近い事例を参考に選ぶと、スムーズに分析やモデル作成に取り組めます。

| ケース | おすすめフレームワーク | 理由 |

|---|---|---|

| 新規事業を0から 考えたい | ビジネスモデルキャンバス /リーンキャンバス | 大枠を迅速に構築しつつ、仮説検証を回しやすい |

| 既存事業を抜本的に見直したい | バリューチェーン分析 /SWOT分析 | 現在の強み・弱みとコスト構造を詳しく洗い出すのに適している |

| 顧客価値を徹底的に深掘りしたい | Value Proposition Canvas | 顧客ペインを中心に細部まで具体化でき、差別化要素を見出しやすい |

| スタートアップで仮説検証を繰り返したい | リーンキャンバス/SWOT分析 | スピーディーにビジネスモデルを組み立て、都度見直しが可能 |

| 新たなパートナーシップを探りたい | ビジネスモデルキャンバス/バリューチェーン分析 | 事業プロセスのどこで連携が必要か、どのような付加価値が生み出せるかを可視化しやすい |

成功したビジネスモデル事例を紹介

本章では代表的なビジネスモデルを取り上げ、実際の成功事例を図解イメージで紹介します。

多様なモデルの特徴や強みを把握でき、自社に応用するヒントを得られるでしょう。

サブスクリプションモデル ─ Adobe

ポイント

従来はパッケージソフトを販売していたAdobeが「Creative Cloud」へ移行し、月額課金で継続的に収益を得るモデルへ大きく転換した例です。

顧客にとってはソフトを常に最新バージョンで使えるメリットがあり、企業にとっては継続収益を計上しやすいというメリットがあります。

成功要因

- 常にアップデートされた機能を提供することでユーザー満足度を向上

- 初期費用のハードルを下げ、導入障壁を軽減

- 顧客との長期的な関係構築を実現

サブスクリプション化によって収益が安定し、株価やブランド価値の向上にも寄与した成功例と言えます。

マッチングプラットフォーム ─ Airbnb

ポイント

世界中の宿泊施設を個人レベルで提供できるプラットフォームを運営するAirbnbは、従来のホテル業界とは異なるCtoC型ビジネスを確立しました。

部屋を貸す人と借りる人を仲介し、利用料から手数料を得る仕組みです。

成功要因

- 既存のホテル不足や価格高騰という課題を解消

- ホストにもゲストにも魅力的な収益・体験を提供

- SNSや口コミを活用した拡散力で、膨大なユーザーを獲得

プラットフォーム型ビジネスの典型的成功例として、サービス開始から短期間で世界的企業に成長しました。

Freemium ─ Slack

ポイント

ビジネス向けチャットツールSlackは、基本機能を無料で提供し、高度な機能やストレージ容量拡大のために有料プランに誘導するFreemium(フリーミアム)モデルを採用しています。

利用者が増えるほどコミュニケーションの価値が高まり、有料プランへのアップグレードが自然に促進されやすい仕組みです。

成功要因

- 無料ユーザーが拡散役となり、口コミベースで導入が広がった

- 無料でも十分使えるため導入障壁が低い

- 有料プランに切り替えれば業務効率がさらに高まる付加価値を提供

「まず使ってもらい、有用性を体感してもらう」戦略がハマり、短期間で多くの企業に浸透しました。

D2C ─ Warby Parker

ポイント

メガネをオンライン直販するD2Cブランド「Warby Parker」は、中間業者を排し、高品質な製品を低価格で提供することで急速に事業を拡大しました。

顧客との直接コミュニケーションを重視し、ブランド体験を統一できる強みもあります。

成功要因

- 代理店・小売店を通さずにコストを削減し、低価格を実現

- オンライン接点を活かし、顧客データを蓄積して継続的に改善

- 試着用メガネを自宅に送るなど、独自の体験価値を提供

従来の小売流通に依存しないビジネスモデルで、ブランド力と利益率を同時に高めることに成功しました。

ビジネスモデルの作成とKPI設計、収益モデル最適化

ビジネスモデルを運用するうえで重要なのが、成果を測定するKPI(重要業績評価指標)と収益モデルの調整です。

- KPI設計のポイント

顧客獲得コスト(CAC)、顧客生涯価値(LTV)、チャーンレート(解約率)など、モデルに応じた指標を設定します。

例えば、サブスクモデルなら、月額課金の継続率やアップセル率などを追うと改善ポイントが明確になります。 - 収益モデル最適化の流れ

まずは一つの価格設定でテストし、ユーザーの反応や解約率などをモニタリング。

必要に応じてプランを増やす、オプション課金を追加するなどの微調整を繰り返します。

こうした過程でKPIを定期的にチェックし、収益性を最大化できるモデルに育てていきましょう。

ビジネスモデルの作成と実装後の検証・改善プロセス

新しいビジネスモデルは作って終わりではありません。

実装後に検証と改善を重ねることで、初めて持続可能な仕組みへと成熟していきます。

- PDCAサイクル

「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」を定期的に回して、各施策の成果と課題を明確化します。

ビジネスモデル全体の変更が必要な場合も、こまめに検証を行う姿勢が求められます。 - ピボットのタイミング

事業アイデアそのものに大きな修正が必要だと判断した場合は、ピボットを検討します。

顧客層を変えるのか、価値提案を変えるのか、収益化方法を変えるのかなど、現状の課題に応じて適切に方向転換するのがポイントです。

環境変化のスピードが速い時代だからこそ、改善を前提とした運用体制を整えておくことが成功のカギとなります。

ビジネスモデルの作成とテンプレート・ツール徹底解説

ビジネスモデルの設計に役立つテンプレートやオンラインツールを活用すると効率が上がります。

初心者でもすぐに使える無料テンプレートや有料ツールの特徴を把握でき、実践へのハードルが下がるでしょう。

- ビジネスモデルキャンバスの無料テンプレート

企業や個人が作成したExcelやPowerPoint形式のテンプレートが多数公開されています。

A4サイズに印刷してチームで共同作業するのも効果的です。 - オンラインコラボレーションツール

MiroやNotionなどのツールにはビジネスモデルキャンバス用のテンプレートが用意されており、リアルタイムで複数人が編集できます。

リモートワークや海外拠点との協働にも便利です。 - ビジネスモデル自動生成ツール

一部には、質問に答えていくだけでキャンバスを生成してくれるツールも存在します。

アウトプットをそのまま鵜呑みにするのではなく、チームでレビューしながらブラッシュアップする使い方がおすすめです。

ツールを使えばフレームワークへの理解が浅くても形にしやすいため、初期段階で多くのアイデアを試すのに適しています。

後はチーム内でアイデアのすり合わせを行い、実行可能なレベルに引き上げましょう。

ビジネスモデルの作成に関してよくある質問

ここでは「ビジネスモデルには何を書くべき?」など、よくある疑問に簡潔に回答します。

ビジネスモデルを構成する5要素は?

一般的には「顧客」「価値提案」「チャネル」「収益化」「コスト構造」の5つを挙げるケースが多いです。

どんなフレームワークでも、この5項目を軸に考えるとビジネス全体像が把握しやすくなります。

ビジネスモデルの4要素は?

一部では「顧客」「提供価値」「インフラ」「財務」を4大要素とする見方があります。

これはビジネスモデルキャンバスの9要素をさらに集約したものと考えてください。

ビジネスモデルの3つの柱は何ですか?

「誰に(顧客セグメント)」「何を(価値提案)」「どのように(収益化)」の3つをビジネスモデルの柱とする考え方があります。

最もシンプルな整理方法で、ビジネスモデルの骨格を短時間で把握するのに有効です。

ビジネスモデルの作り方の手順は?

代表的な手順としては、(1)市場・顧客分析、(2)顧客セグメントと価値提案の整理、(3)チャネル・収益・リソースなどの設計、(4)試作と検証、(5)改善・ローンチ、(6)運用とPDCAが挙げられます。

ビジネスモデルには何を書くべきですか?

提供価値やターゲット顧客層、収益獲得方法、必要リソース、コスト構造、顧客との関係構築施策など、事業全体を形作る要素を記載します。

必要に応じて、想定リスクや競合との差別化ポイントも明確にすると良いでしょう。

ビジネスモデルを構成するものは?

ビジネスモデルキャンバスの9要素が代表例で、顧客セグメント、価値提案、チャネル、顧客関係、収益、主要リソース、主要アクティビティ、パートナー、コスト構造から成ります。

ビジネスモデルの作成方法まとめ

ビジネスモデルの作成においては、まず外部環境や顧客を正しく理解し、キャンバスや各種フレームワークを活用して事業全体の仕組みを俯瞰することが大切です。

顧客セグメントや価値提案、収益構造などを明確にすることで、実行段階での迷いやリスクを抑えられます。

さらにKPIを設定して継続的に検証し、必要に応じてピボットや改良を行うことで、時代や顧客ニーズに合わせた柔軟なモデルを維持できます。

成功・失敗事例やツールも参考に、ぜひ自社ならではのビジネスモデルを構築してみてください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能