ブランディング戦略とは?メリットや立て方をわかりやすく解説

「良い商品なのに、価格競争に巻き込まれて利益が出ない」「顧客が一度きりでリピートしてくれない」こんな悩みを抱えていませんか?

多くの企業が同じような課題に直面し、どうすれば自社の価値を正しく伝え、選ばれ続ける存在になれるのか模索しています。

その解決策こそが「ブランディング戦略」です。

単なるイメージ戦略ではなく、企業の価値そのものを高め、顧客との間に強い絆を築くための設計図となります。

本記事を読めば、価格競争から抜け出し、熱狂的なファンを生み出すブランディング戦略の全てがわかります。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

ブランディング戦略とは?

この章では、ブランディング戦略の基本的な定義と、混同されがちな関連用語との違いを明確にします。

本パートを理解することで、戦略立案の土台となる知識を固めることができます。

ブランディング戦略の定義とブランド戦略との違い

ブランディング戦略とは、顧客の心の中に自社や商品、サービスに対する特定の「好ましいイメージ」を構築し、市場における独自のポジションを確立するための中長期的な計画のことです。

ロゴや名称といった目に見える要素だけでなく、顧客が抱く信頼感や愛着といった感情的な価値まで含めて、一貫したメッセージを発信し続ける活動全体を指します。

一方で、ブランド戦略は、構築されたブランドをどのように活用し、事業目標の達成に結びつけるかという、より具体的な戦術や活用計画を指すことが多いです。

ブランディング戦略が「どういう存在として認識されたいか」という理想像を描く設計図だとすれば、ブランド戦略はその設計図に基づいて「どのように市場で戦うか」という実行計画に近い関係性と言えるでしょう。

マーケティングとの関係性

ブランディング戦略とマーケティングは、企業の成長を支える両輪であり、密接に関係し合っています。

マーケティングが商品やサービスを「売る」ための具体的な仕組みや活動であるのに対し、ブランディング戦略は「売れ続ける」ための土台、つまり企業の信頼性や魅力を構築する活動です。

優れたブランディングが確立されていると、マーケティング活動の効果は飛躍的に高まります。

例えば、同じ広告を打つにしても、誰もが知る信頼されたブランドと、無名のブランドとでは、顧客の反応は全く異なります。

ブランドへの信頼が購買のハードルを下げ、マーケティング施策のROI(投資対効果)を最大化させるのです。

このように、ブランディングが企業の「あり方」を定め、マーケティングがその価値を顧客に「届ける」役割を担うことで、両者は相乗効果を生み出します。

>>事業戦略とマーケティング戦略の違いを図解で解説!立案目的や流れも紹介

ブランディング戦略のメリット2選

本パートを理解することで、ブランディング戦略に投資する具体的なメリットがわかります。

コストをかけてでも取り組むべき理由を把握し、社内での合意形成や目標設定に役立てましょう。

価格競争からの脱却

ブランディング戦略の最大のメリットの一つは、消耗戦となりがちな価格競争から脱却できる点です。

独自の価値や世界観を持つブランドは、顧客にとって「価格だけが選択の基準」ではなくなります。

「このブランドだから欲しい」「多少高くても、この安心感には代えがたい」といった心理的な付加価値が生まれるためです。

例えば、スターバックスは単にコーヒーを売っているのではなく、「サードプレイス」という居心地の良い空間と体験を提供しています。

顧客はその価値を認め、他のコーヒーショップより高い価格でも喜んで支払います。

このように、機能的な価値だけでなく、感情的な価値や自己表現の価値を提供することで、価格以外の土俵で戦うことが可能になり、安定した収益基盤を築くことができます。

顧客ロイヤルティの向上

顧客ロイヤルティの向上も、ブランディング戦略がもたらす重要なメリットです。

顧客ロイヤルティとは、顧客が特定のブランドや商品、サービスに対して抱く信頼や愛着のことを指します。

ブランディングを通じて企業理念やストーリーに共感した顧客は、単なる購入者から「ファン」へと変化していきます。

ファンとなった顧客は、継続的に商品やサービスを購入してくれるだけでなく、肯定的な口コミを広げてくれる強力な応援団にもなるのです。

彼らは企業の多少の失敗にも寛容であり、長期的な関係性を築く上で欠かせない存在です。

Apple製品の熱狂的なファンが良い例で、彼らは新製品が発売されるたびに購入し、その魅力を自発的に周囲に語ります。

このような強い顧客ロイヤルティは、競合他社の影響を受けにくい、安定した事業の礎となります。

ブランディング戦略の立て方

本パートを理解することで、実際にブランディング戦略を策定するための具体的なステップがわかります。

机上の空論で終わらせない、実行可能な戦略を立てるための手順を一つずつ見ていきましょう。

市場と競合分析

ブランディング戦略の第一歩は、自社が戦う市場の現状を正確に把握することから始まります。

市場の規模や成長性、顧客のニーズの変化などを分析し、どのような機会や脅威が存在するのかを明らかにします。

同時に、競合他社がどのようなブランドイメージを構築し、どのような戦略で顧客にアプローチしているのかを徹底的に調査するのです。

競合の強みや弱み、そして市場におけるポジショニングを分析することで、自社が狙うべき独自の立ち位置、つまり「ブルーオーシャン」が見えてきます。

他社が満たせていない顧客のニーズは何か、自社のどの強みを活かせば差別化できるのかを客観的な視点で見極めることが、成功の鍵を握ります。

この分析には、後述する3C分析などのフレームワークが役立つでしょう。

ターゲット設定

次に、誰に対してブランド価値を伝えたいのか、具体的なターゲット顧客を明確に設定します。

このとき、「20代女性」のような漠然としたセグメントではなく、「ペルソナ」と呼ばれる架空の人物像を詳細に設定することが効果的です。

ペルソナとは、年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観、抱えている悩みまで、まるで実在する人物のようにリアルに設定した顧客像を指します。

ペルソナを設定することで、チーム内でのターゲット像の共有が容易になり、発信するメッセージやデザインの方向性に一貫性が生まれます。

「このメッセージは、ペルソナの〇〇さんに響くだろうか?」といった具体的な問いかけが可能になり、独りよがりな戦略に陥るのを防ぐことができるでしょう。

深く共感してくれる一部の顧客に的を絞ることが、結果としてブランドの熱狂的なファンを育てることに繋がるのです。

ブランドパーソナリティ策定

ブランドパーソナリティの策定とは、自社のブランドをあたかも一人の人間であるかのように捉え、その性格や価値観、口調などを定義することです。

例えば、「誠実で信頼できる専門家」「親しみやすくユーモアのある友人」「洗練された革新的なリーダー」といったように、ブランドが持つべき人格を明確にします。

このパーソナリティは、広告のトーン&マナー、SNSでのコミュニケーション、顧客対応など、あらゆる顧客接点における指針となります。

一貫した人格を通じて顧客と接することで、顧客はブランドに対して親近感や愛着を抱きやすくなるのです。

ボルボが「安全性」、ハーレーダビッドソンが「自由と反骨精神」といったように、強力なブランドは例外なく、人々が想起する明確なパーソナリティを持っています。

バリュープロポジション設計

バリュープロポジションとは、企業が顧客に提供する「独自の価値」を明確に定義した約束のことです。

なぜ顧客は数ある競合の中から自社を選ばなければならないのか、その理由を簡潔で力強い言葉で表現します。

バリュープロポジションは、以下の3つの要素が重なり合う領域に見出すことができます。

- 顧客が心の底から望んでいること (Needs/Wants)

- 自社が提供できる独自の強み (Strengths)

- 競合他社が提供できていないこと (Weaknesses)

この3つの円が重なるスイートスポットこそが、自社だけの価値提案となります。

例えば、あるオーガニックスキンケアブランドであれば、「肌に優しいだけでなく、使うたびに心まで満たされるような、地球環境にも配慮した製品」といったものがバリュープロポジションになり得ます。

この核となる約束が、製品開発からマーケティング、販売までのすべての企業活動の基盤となり、ブランドの方向性を決定づけるのです。

ブランディング戦略を成功させるポイント3選

本パートを理解することで、策定した戦略を成功に導くための重要な考え方がわかります。

戦略は立てるだけでは意味がなく、実行段階で意識すべきポイントを押さえることが不可欠です。

社内と顧客接点で一貫性を保つ

ブランディング戦略を成功させる上で最も重要なのは、一貫性を保つことです。

顧客がブランドに触れるすべての接点(タッチポイント)で、統一されたメッセージと体験を提供する必要があります。

Webサイトのデザイン、広告のキャッチコピー、店舗の雰囲気、スタッフの対応、製品のパッケージまで、すべてがブランドのパーソナリティを体現していなければなりません。

この一貫性を担保するためには、まず社内での共通認識を醸成する「インナーブランディング」が不可欠です。

従業員一人ひとりがブランドの価値や目指す姿を深く理解し、共感することで、日々の業務の中に自然とブランドらしさが反映されます。

社外への発信と社内の意識が一致して初めて、顧客に信頼される強固なブランドが構築されるのです。

顧客体験を最優先にデザインする

現代のブランディングにおいて、顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)の設計は中心的な役割を担います。

顧客体験とは、顧客が商品を認知し、興味を持ち、購入し、使用し、そしてアフターサポートを受けるまでの一連のプロセス全体を通じて得られる体験のことです。

どんなに優れた製品であっても、購入サイトが使いにくかったり、問い合わせへの対応が悪かったりすれば、ブランドイメージは大きく損なわれます。

成功するブランドは、製品そのものの価値だけでなく、顧客がブランドと関わるすべての瞬間を心地よく、感動的なものにするために細心の注意を払っています。

顧客の視点に立ち、どのような情報があれば安心するか、どのようなプロセスならストレスがないか、どのような瞬間に喜びを感じるかを考え抜き、体験全体をデザインすることが、顧客の心を掴み、長期的なファンを育てることに繋がるでしょう。

データドリブンで継続的に改善する

ブランディングは一度構築したら終わりではなく、市場や顧客の変化に合わせて継続的に改善していく必要があります。

その改善プロセスにおいて、勘や経験だけに頼るのではなく、データを基にした客観的な意思決定、つまりデータドリブンなアプローチが不可欠です。

ウェブサイトのアクセス解析、SNSでのエンゲージメント率、顧客満足度調査、ブランド認知度調査など、様々なデータを収集・分析します。

これらのデータから、策定した戦略が意図した通りに機能しているか、どの部分に課題があるのかを特定します。

例えば、特定のメッセージがターゲット層に響いていないことがデータで示されれば、コピーやビジュアルを修正するといった具体的な改善アクションに繋げられるでしょう。

PDCAサイクルを回し続けることで、ブランドは時代に合わせて進化し、その価値を維持・向上させることができるのです。

ブランディング戦略を強化するフレームワーク

本パートを理解することで、ブランディング戦略の立案や分析を論理的かつ効率的に進めるためのフレームワークがわかります。

これらの思考の枠組みを活用し、戦略の精度を高めましょう。

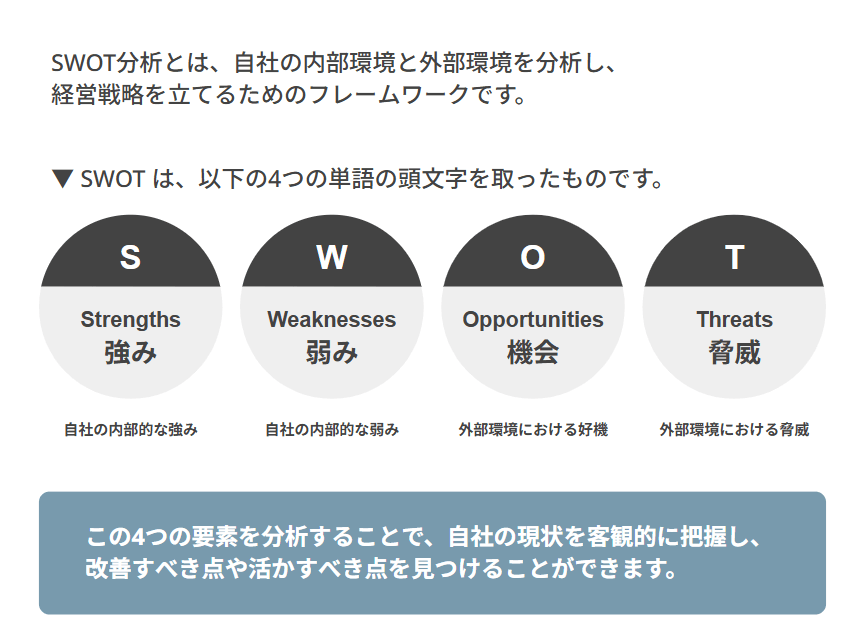

SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部環境と外部環境を体系的に整理し、戦略の方向性を見出すためのフレームワークです。

以下の4つの要素から構成されます。

- S (Strength):強み – 自社の内部にある、目標達成に貢献するプラスの要因(技術力、人材、ブランド力など)

- W (Weakness):弱み – 自社の内部にある、目標達成の障害となるマイナスの要因(資金力、知名度の低さなど)

- O (Opportunity):機会 – 自社の外部にある、目標達成に貢献するプラスの要因(市場の成長、法改正、競合の撤退など)

- T (Threat):脅威 – 自社の外部にある、目標達成の障害となるマイナスの要因(景気後退、新規参入、技術の陳腐化など)

これらの要素を洗い出し、「強みを活かして機会を掴む」「弱みを克服して脅威に備える」といった具体的な戦略(クロスSWOT分析)を導き出します。

自社の現状を客観的に把握し、ブランディング戦略の土台を固める上で欠かせない分析手法です。

PEST分析

PEST分析は、企業努力ではコントロールが難しいマクロな外部環境を分析するためのフレームワークです。

政治 (Politics)、経済 (Economy)、社会 (Society)、技術 (Technology) の4つの頭文字を取ったもので、中長期的な視点で世の中の大きな流れを捉えるのに役立ちます。

- 政治 (Politics): 法律の改正、税制の変更、政権交代など

- 経済 (Economy): 景気動向、金利、為替レートの変動など

- 社会 (Society): 人口動態の変化、ライフスタイルの多様化、環境意識の高まりなど

- 技術 (Technology): 新技術の登場、AIの進化、デジタルトランスフォーメーションの進展など

これらの外部要因が自社のブランド戦略にどのような影響を与える可能性があるかを事前に予測し、将来のリスクや新たなビジネスチャンスに備えることができます。

3C分析

3C分析は、戦略立案の基本となる3つの重要な要素を分析するフレームワークです。

顧客・市場 (Customer)、競合 (Competitor)、そして自社 (Company) の3つの視点から、事業環境を多角的に分析します。

- 顧客・市場 (Customer): 市場の規模や成長性はどうか?顧客は誰で、何を求めているのか?

- 競合 (Competitor): 競合は誰で、どのような強み・弱みを持っているか?競合の戦略は?

- 自社 (Company): 自社の強み・弱みは何か?経営資源は十分か?ブランドの現状は?

この3つの要素を分析することで、市場や顧客にニーズがあり、かつ競合が提供できていない、自社の強みを活かせる領域、すなわち「成功への鍵(Key Success Factor)」を見つけ出すことができます。

ブランディングにおける自社のユニークな立ち位置を決定する上で不可欠な分析手法です。

カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、ペルソナ(ターゲット顧客)が商品を認知してから購入・利用し、最終的にファンになるまでの一連のプロセスを「旅」に見立てて可視化するツールです。

横軸に時間経過(認知、情報収集、比較検討、購入など)、縦軸に顧客の行動、思考、感情、そして企業とのタッチポイントなどを配置します。

このマップを作成することで、顧客が各段階でどのような情報を必要とし、どのような点に満足し、あるいは不満を感じるのかを顧客視点で深く理解できます。

例えば、「比較検討段階で情報が足りず不安になっている」という課題が発見できれば、そのタッチポイントであるウェブサイトのコンテンツを充実させる、といった具体的な改善策に繋がるでしょう。

顧客体験全体を最適化し、ブランドへの満足度とロイヤルティを高めるために不可欠なフレームワークです。

ブランディング戦略に関してよくある質問

実務で頻出する疑問をまとめました。

疑問解消後すぐ行動に移してください。

ブランディングの3要素とは?

ブランディングの3要素とは、一般的に「ベネフィット」「パーソナリティ」「ビジュアル・アイデンティティ」です。

ベネフィットは顧客が得られる機能的・情緒的な価値、パーソナリティはブランドが持つ人格や世界観、ビジュアル・アイデンティティはロゴやカラーなど視覚的な要素を指します。

これら3つが一貫していることで、強力なブランドが形成されます。

ブランド戦略とマーケティング戦略の違いは?

ブランド戦略とマーケティング戦略の違いは、目的と時間軸にあります。

ブランド戦略は「どういう存在として愛されるか」を追求する中長期的な活動であり、企業の信頼やファンの育成を目指します。

一方、マーケティング戦略は「商品をどう売るか」を考える比較的短期的な活動で、売上やシェアの拡大を直接的な目的とするのです。

ブランド戦略が土台となり、マーケティング戦略の効果を高める関係にあります。

ブランディングは中小企業にも必要?

ブランディングは中小企業にこそ必要です。

大企業のように潤沢な広告費をかけられない中小企業にとって、ブランディングは強力な武器となります。

独自の魅力やストーリーで熱心なファンを獲得できれば、価格競争に陥ることなく、安定した経営基盤を築くことが可能です。

実際に、公的機関である特許庁も、中小企業に向けてブランディングの重要性を発信しています。

どのくらいの期間で効果が出る?

ブランディングの効果が出るまでの期間は、一概には言えません。

数ヶ月で認知度が向上するケースもありますが、顧客の心の中に深い信頼や愛着が根付くまでには、通常1年〜数年単位の中長期的な時間が必要です。

短期的な売上向上を目指す施策とは異なり、ブランドは時間をかけてじっくりと育てていくものと捉えることが重要です。

継続的な活動を通じて、徐々に効果が表れ、企業の持続的な成長に繋がっていきます。

ブランディング戦略で企業価値を最大化するまとめ

本記事では、ブランディング戦略の定義からメリット、具体的な立て方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

ブランディング戦略とは、価格競争から脱却し、顧客から長期的に愛される存在になるための羅針盤です。

その構築には、「市場と競合分析」「ターゲット設定」「ブランドパーソナリティ策定」「バリュープロポジション設計」という段階的なステップが欠かせません。

そして、戦略を成功に導くためには、社内外での「一貫性の担保」、あらゆる顧客接点での「顧客体験の重視」、そしてデータに基づいた「継続的な改善」が鍵となります。

ブランディングは一朝一夕に成し遂げられるものではありません。

しかし、自社の提供する独自の価値を信じ、粘り強く顧客と向き合い続けることで、他社には真似できない強固なブランドという名の資産を築くことができるでしょう。

それは、企業の持続的な成長と価値向上に必ず繋がります。