人事戦略の立て方!目的やフレームワーク、戦略人事の違いと成功事例を解説

企業が生き残るためには優秀な人材を確保し、その力を最大限に発揮してもらう仕組みづくりが不可欠です。

しかし、場当たり的な採用や育成だけでは思うような成果を得られず、組織全体の成長が停滞するケースも多く見受けられます。

そこで鍵となるのが「人事戦略」です。

経営戦略と連動した人事戦略を正しく立案・実行できれば、組織の持続的な成長と働きがいの向上を同時に達成できます。

本記事では人事戦略の基本から最新トレンド、そして成功事例まで幅広く解説します。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

人事戦略とは?

人事戦略が組織に与える影響は計り知れません。

このセクションを読むことで、人事戦略の真の意味や戦略人事の概念、さらに人的資本経営やHRガバナンスなどの最新トレンドが理解できます。

自社の経営環境に合わせた最適な人事戦略を検討するための土台を築きましょう。

経営戦略と連動した「戦略人事」とは?

人事戦略は単なる採用や評価基準の設計だけでなく、経営戦略と密接に結びつくことが重要です。

つまり、「戦略人事」とは、経営目標を実現するために必要な組織・人材の在り方を体系的に設計し、実行するアプローチを指します。

実際に経営ビジョンを達成するためには、どのような人材をいつ、どれだけ採用し、どんなスキルを育成し、どの部署に配置するかを考えなければなりません。

ここで的外れな人材計画を立てると、業績向上はおろか、個々の社員のモチベーションまで下がる可能性があります。

だからこそ、経営陣と人事部門が密に連携し、事業計画や市場動向を踏まえて組織全体の人材マネジメントを包括的に設計することが必要です。

採用だけに留まらず、評価制度や報酬設計、キャリアパスなど、社員が成果を出しやすい環境づくりを行うことで、企業が目指すゴールに近づけます。

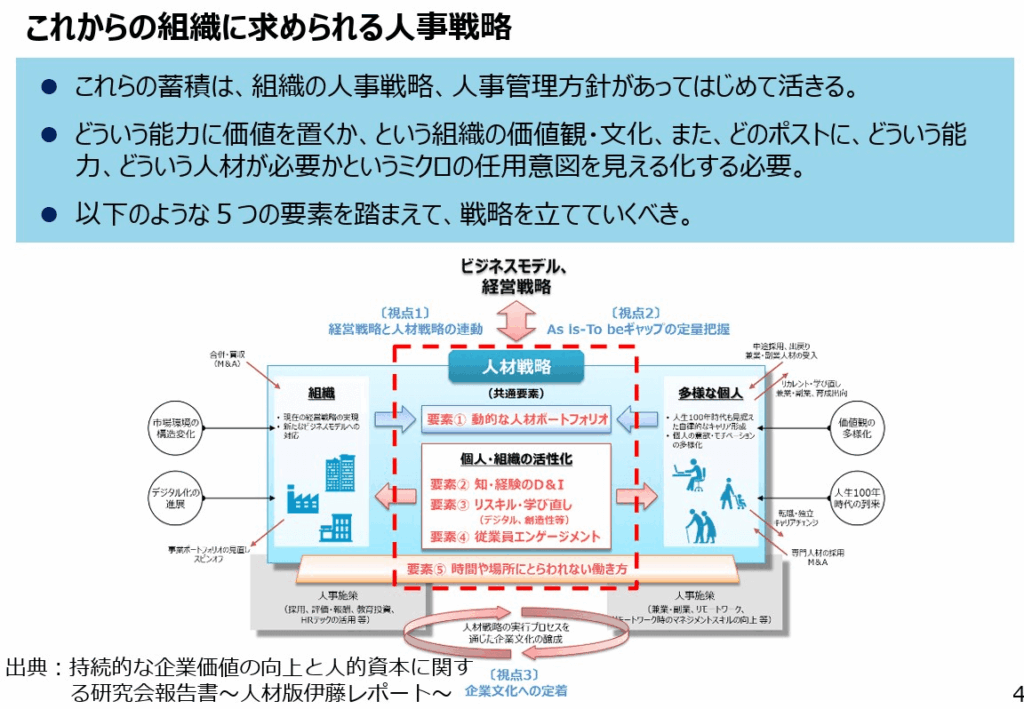

人的資本経営とHRガバナンスの最新トレンド

近年、人的資本経営という考え方が注目されています。

これは、従業員一人ひとりを「資本」と捉え、長期的に投資し成長を促すことで、企業価値を最大化しようとするアプローチです。

従来は「人件費」というコスト扱いになりやすかった従業員の給与や研修費を、未来への投資として積極的に捉えることで、中長期的な成果を生み出す狙いがあります。

また、人的資本経営を推進するにあたって「HRガバナンス(Human Resources Governance)」も急速に広がりを見せています。

組織全体の人事上の意思決定プロセスの透明化や、責任分担を明確にすることで、より公正かつ効率的に人材をマネジメントできる環境づくりを進める動きです。

このような新しい考え方を踏まえ、人材に対する投資は企業価値の向上に直結するという認識が高まっています。

人事戦略の立て方5ステップ

戦略をつくるには、現状把握から施策の実施・改善まで一連の流れを整理することが大切です。

本章を読むことで、5つの基本ステップを体系的に理解し、実務において迷いなく進められるようになります。

自社の課題を洗い出し、明確な目標と施策を結びつけるヒントを得られるでしょう。

1.現状分析、SWOTと3Cと厚労省労働統計の活用

まずは自社を取り巻く環境や内部資源を分析することから始めます。

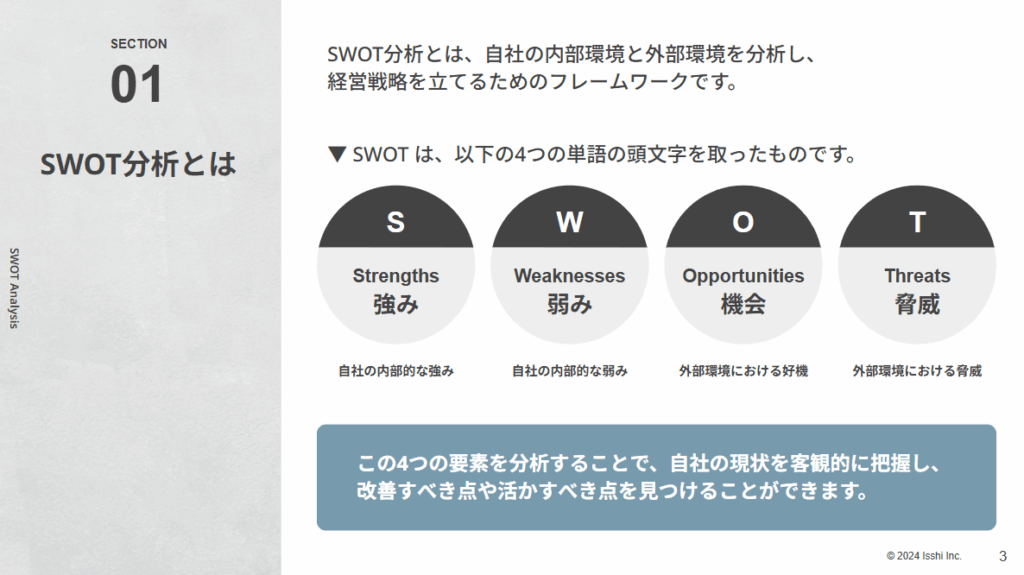

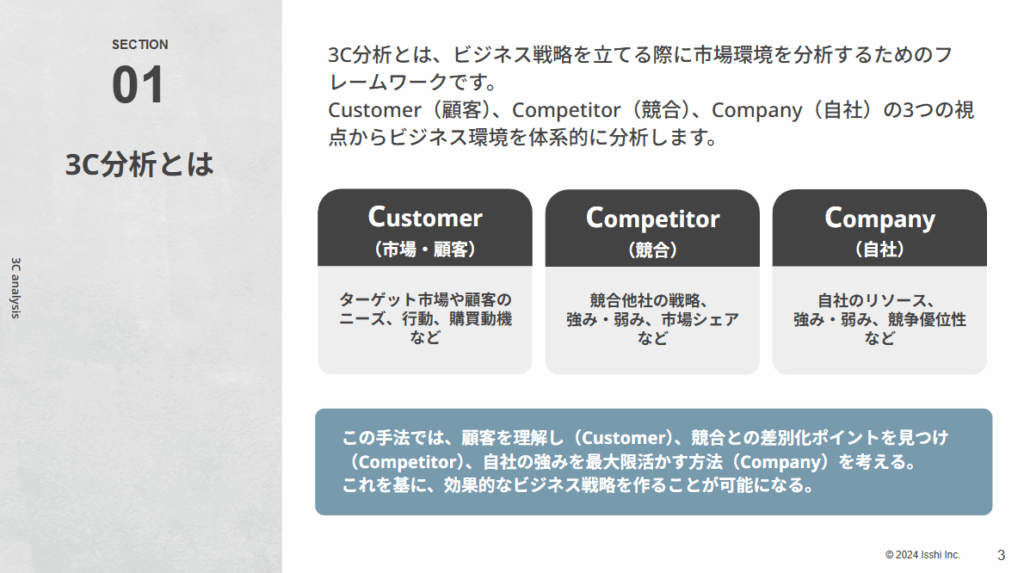

代表的なフレームワークとしてSWOT分析(Strengths・Weaknesses・Opportunities・Threats)や3C分析(Customer・Competitor・Company)があります。

SWOT分析では自社の強みと弱み、外部環境からの機会と脅威を明確にし、3C分析では顧客や競合、自社の状況を俯瞰的に把握します。

人事面での現状を把握するには、組織構造、従業員の年齢構成、スキルセット、離職率や勤続年数の平均など、多角的な情報が必要です。

さらに厚生労働省が公表している労働統計を参照すると、自社だけでなく業界全体や国内全体の雇用・賃金水準と比較しやすくなります。

例えば、「毎月勤労統計調査」や「労働力調査」などを活用すれば、業界平均よりどの程度給与水準が高い(または低い)のか、離職率が高いのかといった相対的な位置を把握可能です。

こうした情報を網羅的に整理することで、自社の強みと課題を正確に見極められます。

単に「人が足りない」だけでなく、どんな部門・どんなスキルの人材が不足しているか、また離職を引き起こす要因は何かなど、具体的な論点を抽出できるのです。

2.人材ポートフォリオ設計、ジョブ型とメンバーシップ型の最適化

現状分析で得た情報をもとに、自社に最適な人材ポートフォリオを検討します。

近年注目を集めているのが、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の使い分けです。

ジョブ型は、職務範囲や成果物を明確に定義し、それに応じた報酬や評価を行う方式。

一方で、メンバーシップ型は、職務を厳密に限定せず、総合職として広い業務を担当しながら社内でキャリアを築いていく方式です。

どちらを選ぶかは業種や事業特性、組織文化によって異なります。

例えば、IT企業など専門性の高い職種が多い場合はジョブ型が向いていますが、新卒一括採用を中心とする企業風土が強ければメンバーシップ型の方が馴染む場合もあります。

最適化とは一方だけに偏るのではなく、ポジションや事業内容に応じて混在させることです。

部署ごとに求められる専門性の高さやキャリアの広がりを考慮しながら、ジョブ型とメンバーシップ型を柔軟に組み合わせると効果的です。

3.目標とKPI設定、OKRとMBOとバランススコアカード

人材ポートフォリオを設計したら、次に必要なのは目標やKPI(重要業績評価指標)の設定です。

ここでは主に3つのフレームワークがよく使われます。

- OKR(Objectives and Key Results):野心的な目標を掲げ、その達成度合いを測定する指標を明確にする。組織全体の方向性を共有しやすい。

- MBO(Management by Objectives):上司と部下が協議しながら目標を設定し、その達成状況を評価する手法。個人ごとの達成度を把握しやすい。

- バランススコアカード(BSC):財務・顧客・業務プロセス・学習と成長の4つの視点から、組織全体のパフォーマンスをバランスよく測定するフレームワーク。

こうしたフレームワークを活用することで、企業がどの指標を重視しているのかを社員全員が共有しやすくなります。

また、数字だけでなく学習と成長の視点も含むバランススコアカードなら、人事施策との親和性が高いため、長期的な人材育成の方向性が一貫しやすいのが特徴です。

4.施策立案採用、育成と配置と評価を一貫設計

目標が定まったら、それを実現するための具体的な施策を設計します。

採用計画から研修、配置、そして評価・報酬まで、一連のプロセスを一貫してデザインすることで、組織全体の整合性を高めることができます。

例えば、新しい事業領域を拡大する場合には、その分野に精通した経験者を中途採用で補強するのか、既存社員をリスキリングするのかなど、さまざまな方法が考えられます。

併せて、新卒採用の枠をどうするか、配属後のオンボーディングプログラムはどう設計するか、業績評価の仕組みは正当に成長プロセスを反映しているかなど、各ステップが連鎖的に影響を及ぼし合う点に注意が必要です。

このとき、人事部門だけでなく、現場のマネージャーや経営層の意見を取り入れると、より実効性の高い施策に仕上がります。

現場感覚と経営視点をバランスよく反映することで、社員一人ひとりが納得感を持って取り組めるようになります。

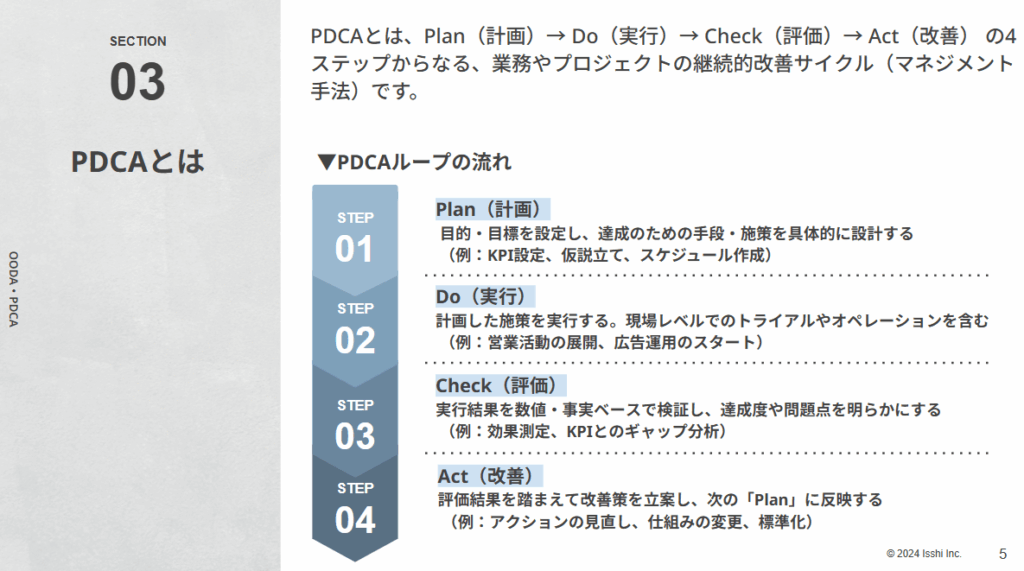

5.実行とモニタリング、PDCAとタレントマネジメントシステム

最後のステップは、立案した施策を実行し、定期的に成果をモニタリングし、必要に応じて修正していくことです。

いわゆるPDCA(Plan・Do・Check・Act)を回し続けることで、常に戦略の精度を高められます。

特に、タレントマネジメントシステム(TMS)の導入は、社員一人ひとりのスキル・キャリア・評価結果などをデータベース化し、客観的かつ総合的な視点で人材を配置・育成するうえで有効です。

データが蓄積されると、社員の得意分野の可視化や、ハイパフォーマーの共通点を抽出するなど、人事施策の精度を高めるための分析が可能になります。

こうしたシステムを活用しながらPDCAを回すことで、組織の成長と社員の満足度を同時に引き上げる道筋を描けます。

人事戦略フレームワーク活用術

人事戦略を具体化する際には、さまざまなフレームワークが有効活用できます。

ここでは、代表的な3つのツールについて解説します。

これらを読み進めることで、自社の状況に合ったフレームワークを選び、より効率的に戦略を推進できるようになるでしょう。

バランススコアカードで戦略マップ化

バランススコアカードは、財務・顧客・業務プロセス・学習と成長の4つの視点から組織のパフォーマンスを捉えるためのフレームワークです。

これを人事領域に当てはめる場合、例えば、「学習と成長」の視点で人材育成施策を評価し、「業務プロセス」の視点では採用から配置までのリードタイムを測定するといった形で活用します。

また、戦略マップを作成することで、各施策がどのように因果関係を持って目標達成に寄与するのかを可視化できます。

社員が「なぜこの研修を受けるのか」「どう評価されるのか」を理解しやすくなるため、納得感のある人事施策を展開しやすくなるのです。

HR 4Pモデルで採用〜定着を統合管理

マーケティングの4P(Product・Price・Place・Promotion)をベースに、HRに当てはめた「HR 4Pモデル」があります。

具体的には以下の4つです。

- People:採用ターゲット像や人材要件

- Process:採用フローや育成プログラムなどのプロセス

- Positioning:社内外での役割やブランディング

- Performance:評価や報酬、処遇などの成果管理

これらを一体的に考えることで、企業が欲しい人材を的確に採用し、適切に育成・配置し、魅力的な評価・報酬制度によって定着を促す仕組みを構築できます。

例えば、「People」の要件を明確化した上で、「Process」ではどんな採用チャネルを使うのか、「Performance」では成果をどのように測定し報酬と連動させるかなど、統合的に考えられるのがメリットです。

9-Boxで後継者育成を可視化

9-Box(ナインボックス)は、縦軸にパフォーマンス、横軸にポテンシャル(将来の成長可能性)を取って、社員一人ひとりを9つのカテゴリに分類する手法です。

例えば、すでに高い成果を出していてポテンシャルも高い「ハイパフォーマー&ハイポテンシャル」層を後継者育成の中核に据えたり、ポテンシャルはあるがまだ成果が出ていない人材には追加の研修やサポートを手厚くするなど、一人ひとりに最適なアプローチを決める上で有効です。

後継者問題や次世代リーダー育成が急務の企業には特に役立つフレームワークとして知られています。

人事戦略の立て方で成功に導くポイント

人事戦略を機能させるためには、単にフレームワークを導入するだけでは不十分です。

この章を読むことで、データ活用から組織風土の整備、そして多様性の推進とリスキリングに至るまで、成功の要諦を包括的に理解できます。

データドリブンHRとピープルアナリティクス

採用活動から育成、配属、評価に至るまで、定量的なデータや定性的なフィードバックを蓄積・分析する手法が「ピープルアナリティクス」です。

例えば、離職率が高い部署と低い部署の特徴を比較し、何が要因となっているのかを割り出すことで、的確な対策を講じられます。

また、採用選考のプロセスにおいて、面接官による評価のブレを可視化し、バイアスの除去を試みることも可能です。

データを活用することで、人事の判断がより客観的かつ説得力のあるものになるメリットがあります。

エンゲージメント向上と心理的安全性

エンゲージメントが高い組織では、生産性や創造性が向上するだけでなく、離職率も下がります。

具体策としては、定期的な1on1ミーティングで成長や不安を共有したり、評価基準を透明化するなどが挙げられます。

また、その前提として心理的安全性の高い環境づくりが重要です。

組織内で失敗を共有できたり、自由に意見を言えたりする風土があれば、新しいアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。

結果的に、人事戦略で目指すゴールへの道のりがスムーズになります。

D&I/リスキリングで多様な人材活用

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)は、人材の多様性を認め、互いの強みを活かす組織を目指すアプローチです。

国籍・性別・年齢・障がいの有無など多様なバックグラウンドを持つ人材が協力し合うことで、新しい発想や市場へのアプローチが生まれやすくなります。

さらに、既存社員のスキルをアップデートする「リスキリング」の重要性も増しています。

AIやデジタル技術が急速に進化する時代では、従来のスキルセットだけでは対応しきれない領域が急速に増加中です。

そこで、積極的な研修やオンライン学習環境の整備を行い、社員が自発的に学べる仕組みを用意することが鍵となります。

人事戦略の立て方で参考になる企業事例3選

具体的な企業事例を見ることで、自社の課題に応用しやすくなります。

ここでは、ITベンチャー、製造業、医療機関の3つの異なる業界の成功事例を取り上げます。

それぞれの事例から実践のヒントを得て、人事戦略をさらにブラッシュアップしましょう。

ITベンチャーとOKRで高速スキル開発

ITベンチャー企業A社では、成長スピードの速い事業環境に対応するためにOKRを導入しました。

各チームが四半期ごとに野心的な目標を設定し、その達成のために必要なスキルを自主的に学ぶカルチャーを醸成。

具体的には、勉強会やハッカソン、オンライン学習プラットフォームの導入などを実施し、社員全員が常に最新の技術情報をキャッチアップできる仕組みを整えました。

その結果、事業成長と個人のスキル開発が連動し、急速なビジネス拡大を支える組織体制を構築。

社内のコミュニケーションが活性化し、開発スピードの向上だけでなく、新サービスのアイデア創出も増えています。

製造業でDX人材再配置で生産性30%向上

老舗の製造業B社は、市場縮小が続く従来の領域から脱却するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進。

そこでカギとなったのが、既存社員のデジタルスキル強化と新規人材の積極採用による人材再配置でした。

具体的には、データ分析ができる人材を中心に各事業部に配置し、生産ラインの最適化や在庫管理の高度化を進めました。

また、現場の熟練技術者に対しては、IoT活用や自動化技術を取り入れるための研修を充実させ、新旧メンバーが協力して新プロセスを設計。

結果的に生産性が30%向上し、海外市場への進出も見据えた競争力を確立しました。

医療機関でコンピテンシー評価で離職率-15%

医療機関Cでは、看護師や医師など専門職の離職率が高いことが大きな課題でした。

そこで、人事評価制度をコンピテンシーベースに見直し、各職種が持つべき行動特性を定義。

その行動基準に基づいて評価・報酬を行う仕組みに変更しました。

さらに、評価結果だけでなくフィードバック面談を重視し、個々のキャリアビジョンをサポートする体制を整備。

専門職が将来どのようなキャリアを築けるのかを明確に示すことで、組織へのロイヤルティが高まり、離職率が15%低下しました。

加えて、スタッフ同士の連携が強化され、患者満足度も上昇しています。

人事戦略の立て方でよくある失敗と回避策

どんなに優れた戦略を立てても、実行段階で想定外の問題が発生することがあります。

ここでは代表的な失敗例を紹介し、その回避策を解説します。

事前にリスクを把握し、適切な対処をとることで、スムーズな戦略推進が実現できます。

戦略と施策が分断する/連動させる方法

経営陣が描いた壮大なビジョンや人事戦略が、現場の具体的な施策と結びつかないケースは少なくありません。

例えば、「IT人材を増強する」という戦略を掲げたものの、実際には採用要件も曖昧で、育成計画もないまま進めてしまうと失敗する可能性が高いです。

回避策としては、トップダウンだけでなく、ボトムアップで現場からの情報を収集するプロセスを設けることです。

施策レベルでどんな課題があるのか、どの程度予算や期間が必要なのかを把握した上で、経営戦略に沿った形で具体的なアクションプランを立てる必要があります。

属人化・ブラックボックス化を防ぐ標準化

人事部門に限った話ではありませんが、特定の担当者だけがノウハウを握っている状態はリスクが高いです。

採用・評価・配置などの重要なプロセスが属人化してしまうと、担当者が異動や退職したときに大きな混乱を招きます。

これを防ぐためには、マニュアルやガイドライン、SOP(標準作業手順書)を作成し、業務プロセスをドキュメント化しておくことが不可欠です。

評価基準や採用基準なども明文化し、誰が担当しても一定の品質を保てるように設計しておくと、組織全体がスムーズに回るようになります。

HR Tech導入前に業務プロセス整備が必須

近年では多くのHR Techが登場し、人事業務を効率化・高度化することが可能になっています。

しかし、業務プロセスが整理されていない状態でシステムだけを導入しても、機能を使いこなせず無駄なコストが発生する恐れがあります。

例えば、評価制度が曖昧なままタレントマネジメントシステムを導入しても、入力データの品質が低く、結局データを活かせないケースがあります。

システム導入の前に、既存の業務フローや評価基準、データの整合性をしっかりと見直し、運用ルールを固めてから進めることが成功への近道です。

人事戦略の立て方に関してよくある質問

このセクションでは、よく検索される基本的な疑問を一挙に解決します。

言葉の定義や違いを明確にし、正しい理解を深めることで人事戦略の全体像を捉えやすくなるでしょう。

人事戦略とは何ですか?

人事戦略とは、企業の経営目標を達成するために必要な人材の確保・育成・配置・評価などを体系的に設計・実行する方針のことです。

単なる人事業務の手順ではなく、経営戦略と連動しながら最適な組織づくりを行うための包括的な指針を指します。

人材戦略と人事戦略の違いは何ですか?

人事戦略は「組織全体の人材活用を経営視点で統合的に設計する」側面が強い一方で、人材戦略は「個々人の能力やキャリアをどのように開発し活用するか」に焦点が当たります。

ただし、両者は密接に関わっており、明確な線引きがない場合も多いです。

企業の目的や課題に応じて、どのレイヤーを強調して考えるかが異なるといえます。

人事戦略の立て方まとめ

人事戦略を成功させるためには、経営戦略と連動しながら現状分析→人材ポートフォリオ設計→目標設定→施策立案→モニタリングという5つのステップを一貫して回すことが重要です。

バランススコアカードやHR 4Pモデル、9-Boxなどのフレームワークを適宜活用し、データやエンゲージメント、D&Iにも目を配りながらPDCAを継続してください。

そうすることで、人材が最大限に力を発揮し、企業が持続的に成長する土台が整備できます。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能