PMFとは?プロダクトマーケットフィットの意味や達成手順・指標をわかりやすく解説!

製品やサービスを世の中に広めたいと考えるとき、顧客が真に求める価値と事業の方向性が合致しているかどうかを確かめることが重要です。

もし「ユーザーが望むもの」をしっかり掴めていなければ、どれだけプロモーションをかけても成果は上がりにくいもの。

そこで押さえたいのがPMF(プロダクト・マーケット・フィット)です。

本記事ではPMFの定義や達成ステップ、指標などを網羅的に解説し、事業成長の第一歩を踏み出すための具体的なヒントをお伝えします。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>事業戦略ロードマップの作り方!手順をイメージ図の作成例付きで紹介!

目次

PMF(プロダクト・マーケット・フィット)とは?

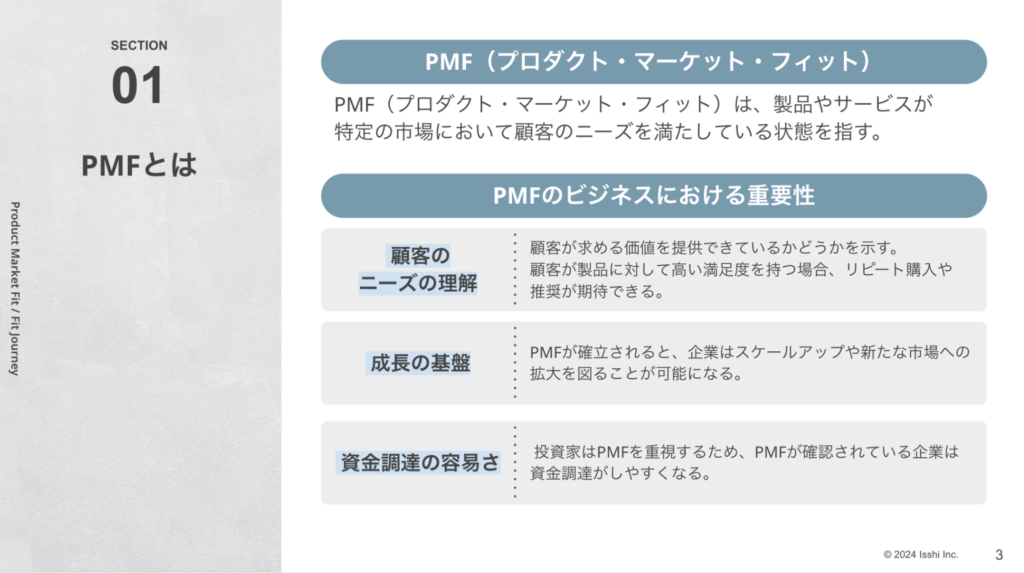

PMF(プロダクト・マーケット・フィット)とは、自社が提供するプロダクトやサービスとターゲット市場のニーズが合致し、顧客が「これこそが欲しかった」と感じる状態を指します。

端的に言うと、「顧客が必要としているものを適切な形で提供できている」ことです。

PMFが達成されると、口コミやユーザーからの自主的な紹介など、プロダクトが自然に広まっていく現象が見られることが多くなります。

スタートアップはもちろん、新規事業を立ち上げたい企業にとっても「最初の大きな目標」がPMFの獲得です。

PMFが未達の段階で、大々的なマーケティングや組織拡大に力を注いでも、根本的なユーザーニーズとのズレがあれば成果は得られにくいでしょう。

逆に、PMFを達成すると商品・サービスのリピート率が高まり、事業基盤が強固になります。

そのためPMFは、ビジネスの生存確率を大きく左右する重要な概念として位置づけられています。

PMFが重視される理由

「PMFがなぜそこまで重視されるのか」を理解することによって、スタートアップや新規事業の方向性を見誤らずに済みます。

次の見出しではスタートアップ側と投資家側、それぞれの視点からPMFが重要とされる理由を紹介します。

内容を読むことで、自社プロダクトの方向性の検証だけでなく、資金調達の場面でもどうアピールすべきかを理解できるでしょう。

スタートアップにとってなぜ重要か

スタートアップがPMFを重視する最大の理由は、市場に本当に受け入れられるプロダクトでなければ早期に失速してしまうからです。

アイデア段階では画期的に見えても、実際の顧客ニーズとの乖離が生じているケースは多く、開発資金が尽きる前に正しい方向性を確立する必要があります。

さらにPMFに至れば、顧客がプロダクトを高く評価し、継続利用や口コミ紹介といった自主的な拡大が進みやすくなります。

つまりPMFを達成することで、マーケティングコストを下げながら着実にユーザーベースを拡大できるのです。

結果として収益構造も安定化し、将来のスケールアップや新たな投資に踏み切りやすくなります。

投資家がPMFを見る理由

投資家からすると、投資先のビジネスが持続的に成長できるかどうかが最も重要です。

もしPMFを達成しているビジネスであれば、顧客の強い支持を得ていると判断できるため、投資リスクが相対的に低いとみなされるのです。

特にベンチャーキャピタル(VC)などは、規模の小さいスタートアップへの投資機会を多く持つ分、ビジネスモデルの確かさを示す証拠を重視します。

PMFの達成は、その証拠のひとつとして極めて有効です。

定量的な指標(一定の利用者数、継続率の高さ等)と、顧客からの肯定的な声(解決できた課題や満足度など)の両面を投資家に示せれば、追加投資や次のシリーズの資金調達を有利に進めやすくなります。

PMFとPSFの違い

「PMFと似た概念だけれど、実は役割が異なる」PSF(Problem Solution Fit)について解説します。

両者の違いを把握することで、ビジネスアイデアを形にするうえでの優先順位を誤らずに済むでしょう。

読むことで、プロダクト開発のステップを正しく踏むための知識が得られます。

PSF(Problem Solution Fit)とは

PSF(Problem Solution Fit)とは、「解決したい問題に対して、そのソリューションが適切であるかを示す状態」を指します。

まだ市場規模や顧客セグメントを具体的に定義する段階ではなく、まずは「どのような課題を解決しようとしているのか」そして「その解決策が有効かどうか」を確認するプロセスです。

例えば、新しいアプリを企画する際、「ユーザーの待ち時間を減らしたい」という課題設定があるならば、その課題を本当に解決できる機能や仕組みは何かを検討します。

ここで顧客にヒアリングを行ったり、簡易的なテストを実施したりして「この解決策ならば課題をクリアできそうだ」とわかった段階がPSFに該当します。

PMFとの関係とステップの違い

PSFが「解決したい問題とその解決策が妥当かどうか」を確かめる段階であるのに対し、PMFは「市場にそのソリューションを提供したとき、本当に必要とされるか」を確かめる段階です。

言い換えればPSFは「やろうとしていることは正しそうだ」という仮説検証フェーズであり、PMFは「顧客が継続的に利用するだけの価値を感じている」という状態です。

ビジネス構築の流れとしては、まずPSFを確立し、それからユーザーセグメントやマネタイズの方向性を定めながらPMFを狙います。

PSFが不十分なまま市場投入しても、顧客の課題感と製品が噛み合わず、PMFを達成できないリスクが高まるでしょう。

以下に簡単な比較表を示します。

| フェーズ | 主な目的 |

|---|---|

| PSF | 解決したい問題の特定と、それを解決するソリューションの妥当性検証 |

| PMF | 市場に提供してユーザーを獲得し、継続利用される価値を証明 |

このようにPSFとPMFは段階的に進めるべき異なる指標です。

まずはPSFを明確にし、その上でマーケットとのフィット感を高めていくアプローチが成功への近道となります。

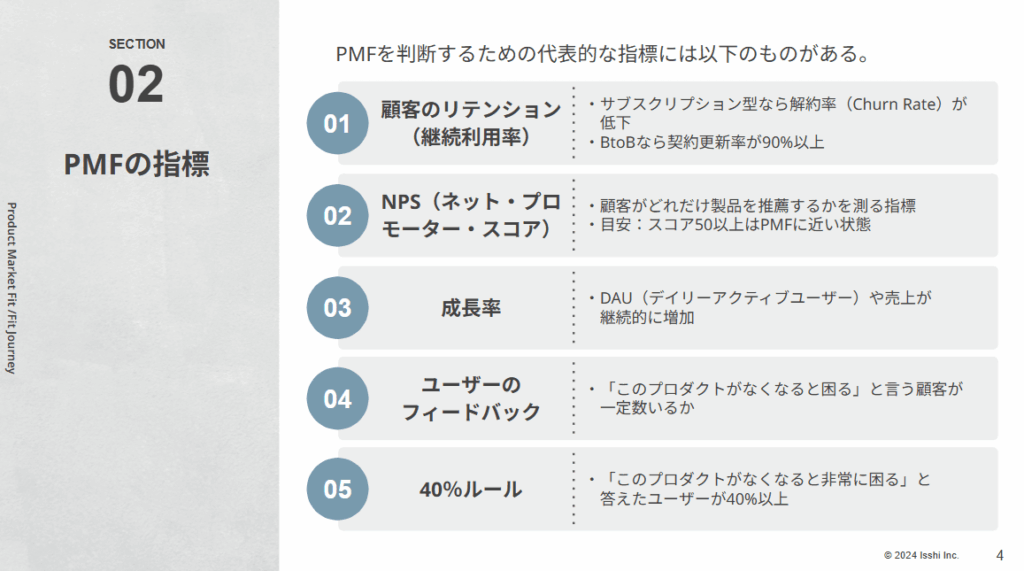

PMFを測る指標・KPI

PMFを正しく評価するには、客観的なデータと主観的な顧客の声の両方が重要です。

以下の見出しでは具体的にどのような数値をウォッチすべきか、そしてユーザーインタビューやフィードバックをどう活用すべきかを解説します。

読むことで、見落とされがちなPMF測定のポイントを押さえることができるでしょう。

定量指標(継続率・解約率・NPSなど)

PMFを数値的に示す代表的な指標としては「継続率」「解約率」「NPS(Net Promoter Score)」などがあります。

SaaSプロダクトを例にとると、月間継続率が高ければ顧客が価値を感じている可能性が高いと判断できます。

一方で、継続利用の意欲が低いと、ユーザーは短期間で解約してしまうため、解約率が高止まりしているならPMFが未達と考えられます。

また、NPSはユーザーが自社の製品・サービスを他人に薦めたいと思う度合いを数値化したもので、PMFを推し量るうえで重要なヒントを与えてくれます。

NPSが高ければ製品を気に入ったユーザーが積極的に周囲に紹介していると考えられ、強固なファンベースができあがっている証拠と言えるでしょう。

定性情報(ユーザーインタビュー・フィードバック)

定量指標だけでは見えてこない顧客の心理や細かな課題は、インタビューやアンケート調査などの定性情報から得られます。

数値が悪い場合、その裏には「機能の使いにくさ」や「サポート体制の不備」など、具体的な要因が潜んでいることも多いのです。

直接的な声を集めることで、定量データだけでは特定しにくい改善点を洗い出せます。

ユーザーインタビューの際は、利用シーンや導入目的、満足度に加え、「もしこのサービスがなくなったらどう感じるか」を尋ねてみると、PMF達成度合いをつかみやすいでしょう。

本当に必要不可欠と感じているユーザーは、そのサービスがなくなることを非常に嫌う傾向があります。こうした深い洞察を得ることで、次の開発や改善につなげられるのです。

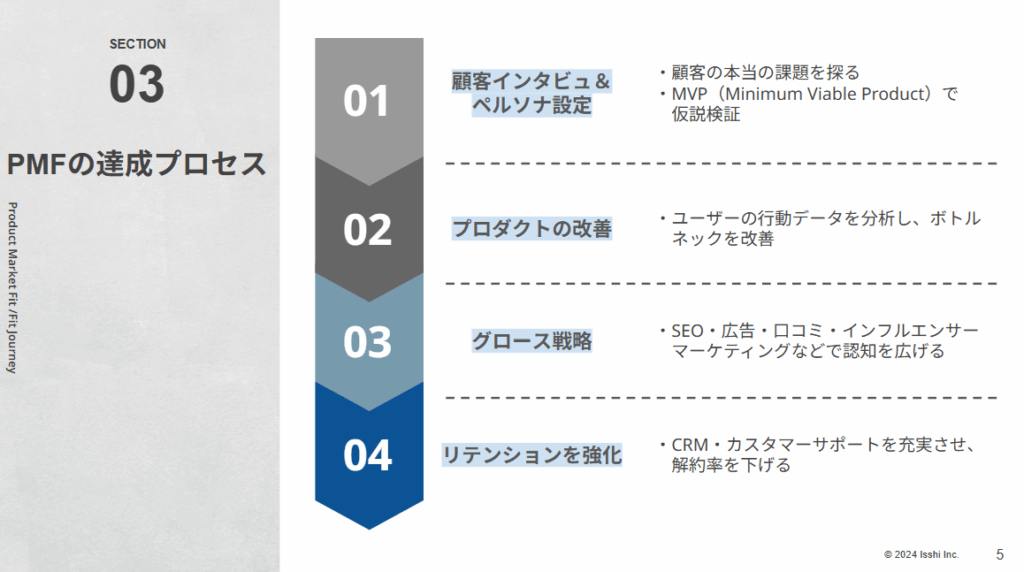

PMF達成のステップ

PMFは一朝一夕で得られるものではありません。

以下では、PMFを目指すうえで押さえておきたい手順を段階的に説明していきます。

読むことで、仮説設定からMVP開発、そして継続的な検証や失敗を避けるポイントまで総合的に理解できるでしょう。

仮説設定と検証プロセス

PMFを得るためにはまず「顧客がどんな課題を抱えているのか」「どのようなソリューションが最適か」という仮説を立てる必要があります。

ここで曖昧に課題を設定してしまうと、後の開発や検証がブレやすくなるため、なるべく具体的に対象顧客の属性や課題感を言語化しましょう。

仮説を立てたら、次は検証プロセスです。

少数のユーザーに対して試作品やアンケートを提示し、「本当にその課題が存在するのか」「想定した解決策で十分な満足度を得られるか」を評価します。

この段階はなるべく低コスト・短期間で回数を重ね、多角的に分析することがポイントです。

MVP開発と反応の確認

仮説検証を経て、顧客のニーズをある程度絞り込んだら、次のステップがMVP(Minimum Viable Product)の開発です。

これは必要最低限の機能や要素を盛り込んだ状態でユーザーに使ってもらう試作品のようなものです。

MVP開発によって、ユーザーが実際に触れた時の反応を確認できます。

このフェーズで得られる反応には、プロダクトの使い勝手や機能不足に関する具体的な指摘が含まれます。

そのため、「機能を盛り込みすぎている」「ターゲット層がズレている」といった課題の早期発見が可能です。

また、MVP開発によって顧客の心を掴める段階まで来ていれば、次の段階の本格開発やマーケティング戦略の選択肢が広がります。

反復検証とスケール判断

MVPの段階で得たフィードバックをもとに機能を改善し、再度顧客に使ってもらう。このサイクルを短いスパンで何度も回すことがPMF達成の近道です。

一度の検証で全ての課題が明らかになることはまずないため、試行錯誤を重ねて顧客満足度を高めます。

顧客が「このサービスがないと困る」と思うレベルに達したかどうかは、継続率や解約率、ユーザーの声から確認できます。

一定の指標が十分に高まり、「導入を検討したい」「周囲にも教えたい」という前向きな声が増えたら、本格的にスケールアップや追加投資を検討していくフェーズに移れます。

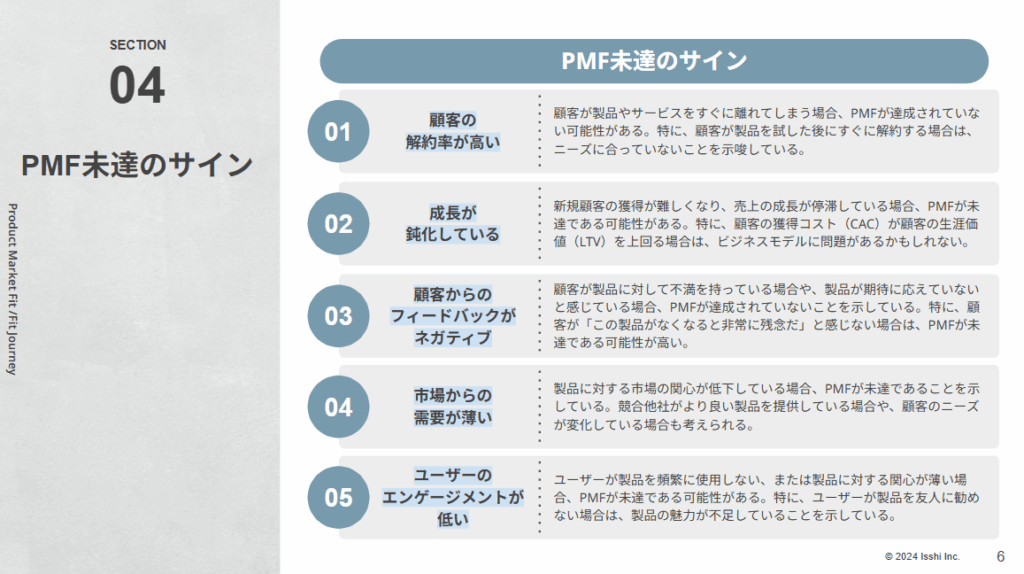

PMF未達時の対処法

PMFを目指して行動しても、なかなか達成感が得られないケースは珍しくありません。

次の見出しでは、PMF未達の状態が長引くときに取り得る具体的な対処法を解説します。

読むことで、いつピボットすべきか、どこまで検証を重ねるべきかといった重要な判断基準を学べるでしょう。

仮説の見直しとピボット判断

PMF未達が続く大きな要因として挙げられるのは、「そもそも狙っている課題の優先度が顧客にとって低い」というケースです。

ユーザーが課題と思っていない、あるいは「解決できれば嬉しいが、必須ではない」といった場合には、なかなか継続利用には結びつきません。

そこで重要になるのが仮説の見直しと、場合によってはピボット(事業転換)の判断です。

現在のターゲットは本当に正しいのか、解決しようとしている課題は切実なのかを再考し、それでも見込みが薄いと感じたら、市場やソリューションそのものを大きく変える決断も必要でしょう。

追加検証とユーザー理解の深掘り

ピボットに踏み切るかどうかを決める前に、追加の検証やユーザー理解の深掘りを行うのも有効です。

具体的には「導入ハードルが高すぎるのではないか」「料金プランが不適切ではないか」「本当の不満点を見逃していないか」という切り口で再度リサーチを行います。

このリサーチによって得られた新たな気づきをベースに、部分的な機能追加や価格改定を実施するだけでも、思わぬ形でPMFに近づくこともあります。

焦って全面的に事業転換をしてしまう前に、もう一度データと顧客の声を分析してみることが大切です。

PMFに関してよくある質問

PMFは事業成長の要となる概念ですが、その進め方や判断基準には多くの疑問がつきまといます。

次の見出しでは、よくある4つの質問を取り上げ、実務的な視点から回答していきます。

読むことで、PMFのイメージをさらに具体化し、より自信を持って取り組めるようになるでしょう。

PMFはどれくらいの期間で達成できる?

PMFを達成する期間はプロダクトの内容や市場規模、開発体制などによって大きく変わります。

早い企業なら数カ月でPMFを感じられることもあれば、1年以上かかるケースも珍しくありません。

重要なのは「短期的に仮説検証を回す姿勢」を常に保ち、得られたデータを迅速に開発やマーケティングに反映することです。

期間を目標にするより、プロセスの質を高めることでPMF到達を早めることができます。

PMFを達成したかどうかの判断基準は?

定量的には継続率や解約率、顧客満足度、NPSなどが一定の基準以上に達したかどうかが目安です。

加えて、ユーザーが「なくなると困る」と思う程度にプロダクトを評価しているかといった定性情報も総合的に見る必要があります。

具体的には「顧客からの問い合わせ内容がさらに高度な使いこなし方法になっている」「口コミや紹介が増えてきている」などの兆候が見られれば、PMF達成に近いと判断できるでしょう。

PMF達成後に意識すべきことは?

PMF達成後は事業をスケールさせる段階に入るため、組織や開発体制、マーケティング手法を拡大・強化することが多くなります。

ここで気をつけたいのは、「顧客ニーズが急激に変化する可能性」や「開発リソースが分散しすぎるリスク」です。

スケールフェーズでも、ユーザーとの対話やフィードバックを疎かにせず、コアバリューを見失わないことが大切です。

また新規機能の開発に力を入れすぎて、既存ユーザーへのサポートがおろそかにならないようバランスを取ることも重要でしょう。

どんなチーム構成がPMF達成に有効?

PMF達成には、開発だけでなくマーケティングやカスタマーサポートなど多様な視点が欠かせません。

そのため、ユーザー体験に深く関わる部門同士が密に連携できるチーム構成が望ましいでしょう。

具体的には、エンジニアとデザイナー、マーケター、カスタマーサポートなどが週次で情報共有を行い、顧客フィードバックを迅速に製品改良に反映できる体制を整えるのが理想です。

相互理解を深めることで、プロダクトの方向性とユーザーのニーズが噛み合った開発サイクルを回しやすくなります。

まとめ|PMFを理解し、事業成長への第一歩を踏み出そう

PMF(プロダクトマーケットフィット)は、スタートアップや新規事業にとって成功を左右する重要な概念です。

仮説の設定からMVP開発、反復検証、スケールアップまで、段階的に進めることでPMF達成の可能性が高まります。

継続率やNPSなどの定量指標と、インタビューを通じた定性情報を組み合わせ、コアな顧客ニーズをしっかりと把握することが鍵です。

PMFを理解し、自社のプロダクトを市場と噛み合わせるアクションを積み重ねていきましょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能