「as is」「to be」での分析とは?フレームワークや使い方を図解でわかりやすく説明!

「現状を正しく分析し、理想の姿へと導くにはどうすればいいのか?」

ビジネスやプロジェクトの課題を整理する際に、多くの方がこのような悩みを抱えています。

本記事では、「as is / to be 分析」の基本概念から、具体的な使い方やメリット、実際のビジネスシーンでの活用例までを図解を交えて分かりやすく解説します。

最後まで読むことで、フレームワークの効果的な活用方法がしっかりと理解できるでしょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

As-is To-be/Gap Solutionとは

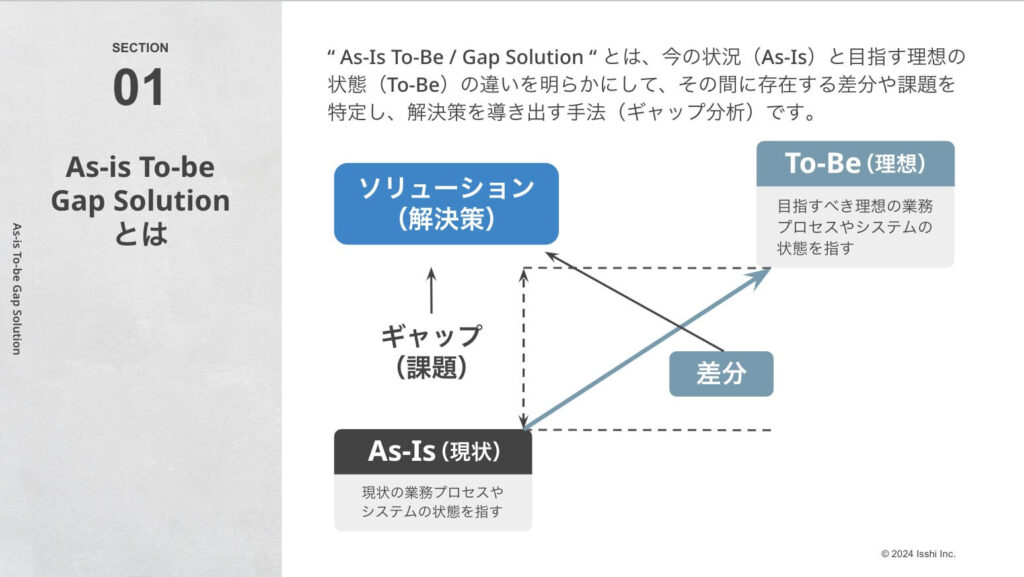

「as is」と「to be」は、現状分析と目標設定を行うためのフレームワークです。

ビジネスや業務改善、DX推進において、効果的な変革を進めるために活用されます。

現状を正しく把握せずに改善を進めると、適切な対策を講じることができません。「as is」で現状の課題を分析し、「to be」で理想の状態を定義することで、効果的な戦略を立てられます。

例えば、業務のデジタル化を進める企業の場合、以下のように整理できます。

as is(現状):紙の書類管理が多く、検索に時間がかかる

to be(理想):クラウドシステムを導入し、データを瞬時に検索できるようにする

このように、現在の状態と理想の状態を明確にすることで、具体的な改善策を立案できます。

「as is」は現状の把握、「to be」は理想の状態を示す概念です。

これらを活用することで、業務の効率化や経営戦略の精度向上が可能になります。

変革を成功させるために、まずはこのフレームワークを取り入れてみましょう。

現状と理想を描いたあとに重要なのは、「その差をどう埋めるか」を具体化することです。

もし自社の課題整理や変革の進め方に悩んでいるなら、知足の個別相談で専門家に壁打ちしながら整理してみると、一気に道筋がクリアになります。

\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/

>>知足の詳細を見てみる

「as is」「to be」分析フレームワークの使い方

「as is / to be」分析フレームワークは、現状(as is)と理想の状態(to be)を明確にし、そのギャップを埋めるための施策を立案する手法です。

ビジネスの課題解決や業務改善に活用され、目標達成に向けた具体的なアクションを導き出すのに役立ちます。

ここでは、実際にこのフレームワークを活用する手順を詳しく解説します。

1.as is(現状)の洗い出し

最初に、現在の状況を整理します。事実に基づいて現状を分析し、課題を明確にすることが重要です。

- 企業全体の業績(売上、利益率、市場シェアなど)

- 業務プロセスの現状(作業効率、コスト、時間)

- 組織の課題(人材不足、意思決定の遅さ)

例えば、「顧客対応に時間がかかり、クレームが増えている」といった課題がある場合、現状(as is)を詳細に分析します。

「問い合わせの対応がすべて手作業」「FAQの整備が不十分」といった具体的な問題点を洗い出します。

2.to be(理想)の定義

次に、目指すべき理想の状態を明確にします。

目標は具体的で、測定可能なものにすることが重要です。

- 業績面の目標(売上を20%増やす、利益率を改善する)

- 業務改善の目標(業務時間を30%短縮、コスト削減を実現)

- 組織改革の目標(社内コミュニケーションの円滑化、意思決定のスピード向上)

例えば、顧客対応の改善を目指す場合、「問い合わせ対応を自動化し、対応時間を50%削減」「FAQを充実させ、自己解決率を30%向上」といった目標を設定します。

3.ギャップ分析の実施

現状(as is)と理想(to be)の間にどのようなギャップがあるのかを分析します。

ここで重要なのは、ギャップの要因を明確にすることです。

- 技術的な課題(システムが古く、効率が悪い)

- 人的リソースの不足(スキル不足、適切な人材がいない)

- 組織の課題(業務プロセスが非効率、意思決定が遅い)

例えば、「問い合わせ対応を自動化する」ためには、「チャットボットの導入」「FAQの見直し」「オペレーターの業務フロー改善」が必要になるかもしれません。

このように、現状と理想の間にある障壁を特定し、解決策をリストアップします。

4.実行計画の策定

ギャップを埋めるための具体的なアクションプランを作成します。

ここでは、実現可能な施策をリストアップし、優先順位を決めることが重要です。

- 短期施策(すぐに実施できる改善策)

- 中期施策(3〜6ヶ月以内に取り組むべき施策)

- 長期施策(1年以上かけて取り組む大規模な改善策)

例えば、問い合わせ対応の改善を行う場合、以下のような計画を立てることができます。

- 短期:「FAQページの改善」「問い合わせ対応マニュアルの見直し」

- 中期:「チャットボットの導入」「問い合わせ管理システムの最適化」

- 長期:「AIを活用した高度な自動応答システムの構築」

実行計画を策定する際には、「誰が」「いつまでに」「どのように」実施するのかを明確にし、実現可能なスケジュールを組むことが重要です。

As-is To-be / Gap Solutionを活用するメリット

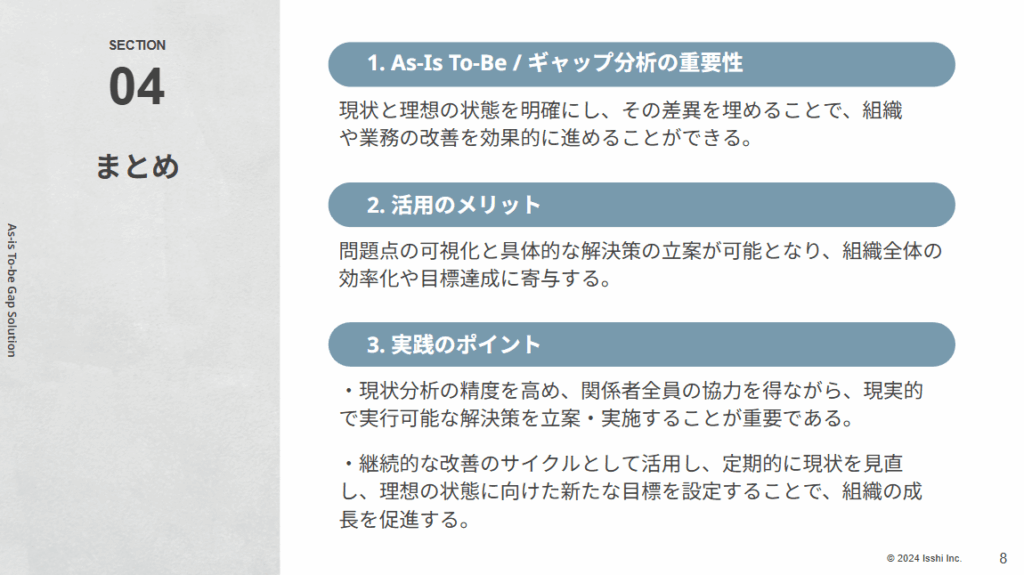

「as is / to be」分析を活用すると、現状を可視化し、課題の明確化や改善策の設定が容易になります。

さらに、理想像を具体化することで組織全体の目標共有が進み、優先度を明確にして施策を計画的に実行しやすくなります。

また、定期的な見直しによって常に最適な戦略を維持できるため、競争力の向上にも役立ちます。

このように戦略立案や意思決定がスムーズになり、ビジネス競争力の強化につながる点が大きなメリットです。

As-is To-be / Gap Solutionのフレームワークを使うべきシーン

ここでは、「as is / to be」分析が具体的にどのような場面でこのフレームワークを活用すべきかを詳しく解説します。

目標設定のとき

企業やチームの目標を設定する際、「何を目指すのか」が不明確なままでは、適切な戦略を立てることはできません。

「as is / to be」分析を活用すると、現状の課題を明確にし、実現可能な目標を設定することが可能になります。

例えば、営業チームが「売上を伸ばしたい」と考えている場合、まず現在の売上状況(as is)を分析します。

そのうえで、「3年後に売上を20%増加させる」といった具体的な目標(to be)を設定します。

このギャップを埋めるために、「新規顧客の獲得強化」「既存顧客のリピート率向上」などの施策を導き出すことができます。

マーケティング活動のとき

マーケティング戦略を立てる際にも、「as is / to be」分析は非常に有効です。

特に、ターゲット顧客の選定や市場ポジションの見直しを行う際に役立ちます。

例えば、現在の市場シェア(as is)を分析し、「競合Aと比べて認知度が低い」「20代の顧客層が少ない」といった課題を明確にします。

そして、理想の状態(to be)として、「競合Aと同等のブランド認知度を確保」「20代の顧客層を30%増加」といった目標を設定します。

このギャップを埋めるために、SNSマーケティングの強化や広告戦略の変更など、具体的な施策を計画できます。

業務環境の改善

業務プロセスの改善を行う際にも、「as is / to be」分析が役立ちます。

現状の業務フローにおける無駄や非効率な部分を洗い出し、目指すべき業務環境を設計することで、業務の最適化が可能になります。

例えば、ある企業が「社内の情報共有に時間がかかる」という課題を抱えているとします。

現状(as is)を分析すると、「紙ベースの書類管理」「複数のツールが乱立し、データが分散している」などの問題が浮かび上がります。

理想の状態(to be)として、「クラウドシステムを導入し、リアルタイムでデータ共有が可能」と設定し、それを実現するための施策を検討します。

このように、「as is / to be」分析を活用することで、業務のボトルネックを特定し、効率的な改善策を導き出せます。

事業戦略の立案に苦戦している方へ

事業戦略の立案は、企業の成長において欠かせないプロセスです。

しかし、「何から手をつけるべきかわからない」「計画を立てても実行に移せない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

「as is / to be」分析は、そうした課題を解決するための有効なフレームワークです。

現状(as is)を正しく把握し、理想の状態(to be)を明確にすることで、改善すべきポイントと具体的なアクションが見えてきます。

例えば、新規市場への参入を検討している場合、現在の市場シェアや競争環境を分析し、参入後の成功モデルを定義することで、必要な戦略が浮かび上がります。

また、業務の効率化を図る際も、現状の課題を整理し、どのプロセスを最適化すべきかを明確にできます。

重要なのは、分析だけで終わらせず、具体的な施策を立案し、実行に移すことです。

計画の実現には、社内の共通認識を醸成し、関係者と連携しながら段階的に進めることが求められます。

市場環境は日々変化します。立てた戦略も、状況に応じて柔軟に見直す必要があります。

「as is / to be」分析は、一度行えば終わりではなく、継続的に活用すべきフレームワークです。

定期的に現状を振り返り、目標とのギャップを埋める施策を見直すことで、戦略の精度を高めることができます。

事業の方向性に悩んでいるなら、まずは「as is / to be」分析を試してみてください。

現状と理想を整理することで、次に取るべきアクションが明確になり、事業成長の道筋が見えてくるはずです。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能