競合調査のやり方|手順・フレームワーク・ツールまで徹底解説【2025年最新版】

まずはじめに、競合調査はビジネスにおいて“自社の立ち位置”を明確にし、差別化戦略を打ち出すうえで欠かせない手段です。

ところが「どこから手をつければいいのかわからない」「難しそうで後回しにしてしまう」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、初心者でも実践しやすい“競合調査の具体的な手順”や“活用すべきフレームワーク・ツール”を徹底解説します。

自社の強みや弱みを洗い出し、他社との差別化ポイントを浮き彫りにするためのノウハウを身につけて、あなたのビジネスを成功へ導きましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

目次

競合調査のやり方とは?

競合調査とは、同じ市場でビジネスを展開する他社の戦略や商品・サービスをリサーチし、自社が取るべき施策を明確化するプロセスのことです。

具体的には、競合のビジネスモデル・マーケティング手法・価格帯・顧客層などを幅広く調べ、自社との共通点や相違点を整理して強み・弱みを把握します。

これによって、差別化戦略の立案やマーケティング戦略の改善点を洗い出し、より効果的な施策を打つことが可能です。

多くの企業では、競合調査を「市場環境の分析」と混同しがちですが、競合調査はあくまで「相手」を深く知ることが主目的です。

つまり、市場全体の潮流とともに、個別企業の動向にも目を向ける必要があります。

商品の特徴、価格帯、販促方法、レビュー評価などを体系的に整理することで、自社のポジショニングを見直すきっかけになります。

「自社だけでがむしゃらに頑張る」よりも、一歩引いて競合を知ることで最小の労力で最大の成果を得やすくなる、これが競合調査のやり方の大きなメリットと言えるでしょう。

競合調査のやり方5ステップ

競合調査をスムーズに行うために、以下の5ステップを順番に実践することがポイントです。

ここからはそれぞれの段階について詳しく解説しますので、読み進めれば「抜けや漏れのない効率的な調査方法」を身につけられるはずです。

自社が目指すべきゴールを再確認し、具体的な行動につなげるための指針を得ましょう。

1.調査の目的とゴールを明確にする

競合調査を始める前に、まず「何のために調査を行うのか」「その結果としてどのようなゴールを得たいのか」を明確にしましょう。

例えば、新商品開発のために競合の商品ラインナップを調べるケース、もしくは既存サービスの価格設定を見直すために競合の料金体系を分析するケースなど、目的によって注目すべき情報は変わってきます。

目的とゴールをはっきりさせることで、「ただ漠然と競合情報を集めるだけ」という状態を避けられます。

具体的には以下のような観点で考えてみてください。

- 新たな市場に参入するために競合のビジネスモデルを知りたい

- 自社の商品力を高めるために顧客ニーズを再確認したい

- 価格戦略を再構築するために競合の料金体系やプランを調べたい

こうした目的を設定することで、調査範囲が絞られ、余計な情報を追わなくて済むようになります。

その結果、必要な情報だけを効率よく得られ、ビジネス戦略に活かすスピードも格段にアップするでしょう。

2.調査対象の競合を洗い出す査対象の競合を洗い出す

目的が定まったら、どの企業を「競合」とみなすのかを明確にする必要があります。

自社と似た商品・サービスを扱う企業はもちろん、ターゲット層や価格帯、ビジネスモデルが類似している企業も含めて検討しましょう。

さらに、業界内で影響力が大きい企業や、急速に成長しているスタートアップなども注目しておくと、思わぬインサイトが得られるかもしれません。

競合は一般的に、以下の三つに分類できます。

- 直接的競合:自社と同じ市場にあり、顧客層や商品がほぼ重なる企業

- 間接的競合:同じ顧客ニーズを別の手段で満たしている企業

- 潜在的競合:現時点では市場が異なるが、今後参入してくる可能性がある企業

まずは直接的競合を中心に、間接的・潜在的競合も考慮に入れて「リストアップ」を行いましょう。

リスト化しておくと、情報収集の際に重複調査を防げたり、抜け漏れを見つけやすくなったりするメリットがあります。

3.情報収集の方法と項目を整理する報収集の方法と項目を整理する

競合の洗い出しが終わったら、具体的にどんな情報をどのような方法で入手するのかを決めます。

調査手段としては、以下のようなものが挙げられます。

- Webサイト・SNSのリサーチ:競合の公式サイトやSNSの投稿内容、YouTubeチャンネルなど

- ニュースリリース・メディア掲載記事:新商品・新サービスのリリース情報や業界紙のインタビュー記事

- 顧客レビュー・口コミ:Amazonや価格.com、SNSなどでのユーザーの声

- 業界団体・公的機関のデータ:市場規模や業界トレンドなどの統計情報

- 実際の利用体験:競合の商品やサービスを試してみる、問い合わせをしてみる

さらに、収集する情報の項目についても事前に整理しておきましょう。

例えば、「価格帯」「機能」「顧客層」「PRポイント」「販路」「ユーザー評価」など、目的に応じて必要な項目をリスト化しておくと、情報を集めやすくなります。

これらの情報は後ほど分析する際に重要な材料となるため、できるだけ定量的に比較できるようにまとめておくと良いでしょう。

4.データを分析し、強み・弱みを可視化する

情報を集め終わったら、いよいよ分析のステップです。

重要なのは、「どこが強みになり、どこが弱みになるのか」を見極めること。

例えば、ある競合企業Aは「価格が安い」「マーケティングが上手」である一方、顧客からの「サポートに不満が多い」といった弱点を抱えているかもしれません。

また、企業Bは「技術力が高い」という強みがあるものの「販売チャネルが限定的」という弱みがあるケースも考えられます。

この段階では、収集した情報を一覧表やマトリクスに落とし込み、各項目で自社と競合を比較するのがおすすめです。

例えば、横軸に「機能性」「価格」「ブランド力」「サポート体制」などの要素を並べ、縦軸に「自社」「競合A」「競合B」を並べる形式の表を作成します。

すると、どの要素で競合に優位性があるか、あるいは劣勢なのかがひと目で把握しやすくなります。

| 項目 | 自社 | 競合A | 競合B |

| 価格 | 中価格帯 | 低価格帯 | 中~高価格帯 |

| 機能性 | 幅広い機能 | 基本機能中心 | 高機能だが複雑 |

| ブランド力 | 知名度中程度 | 知名度高 | 新興ブランド |

| カスタマーサポート | 24時間対応 | 問い合わせのみ | チャット対応あり |

| ユーザーの評判 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |

このような表を活用することで、客観的な視点で比較し、自社が“本当に注力すべき部分”を見つけ出せます。

5.レポート化してチームと共有する

分析結果がまとまったら、最後にレポート化してチームや経営層と共有しましょう。

せっかく質の高い情報を集めても、共有がうまくできなければ、意思決定や戦略立案に活かされない可能性があります。

レポート化の際は、下記のポイントに注意するとスムーズです。

- 目的・ゴールを改めて明記する

- 競合情報を一目で把握できる図表やグラフを活用する

- データから導き出された示唆や今後のアクションプランを明確にする

- レポートは社内メンバーがすぐに参照できる場所に保管する

チーム全体が同じデータを共有することで、みんなが同じ方向を向いて戦略を考えられます。

その結果、施策のブレや無駄が減り、スピーディーに結果を出せるようになるでしょう。

競合調査で使えるフレームワーク5選

フレームワークを活用することで、収集した情報を効率的に整理できます。

これから紹介するフレームワークの活用メリットを把握すれば、分析の軸が明確になり、調査結果がより実践的な戦略に結びつけやすくなるでしょう。

自社に合った方法を選ぶヒントをぜひつかんでください。

3C・SWOT・STP・4P・バリューチェーンの活用方法

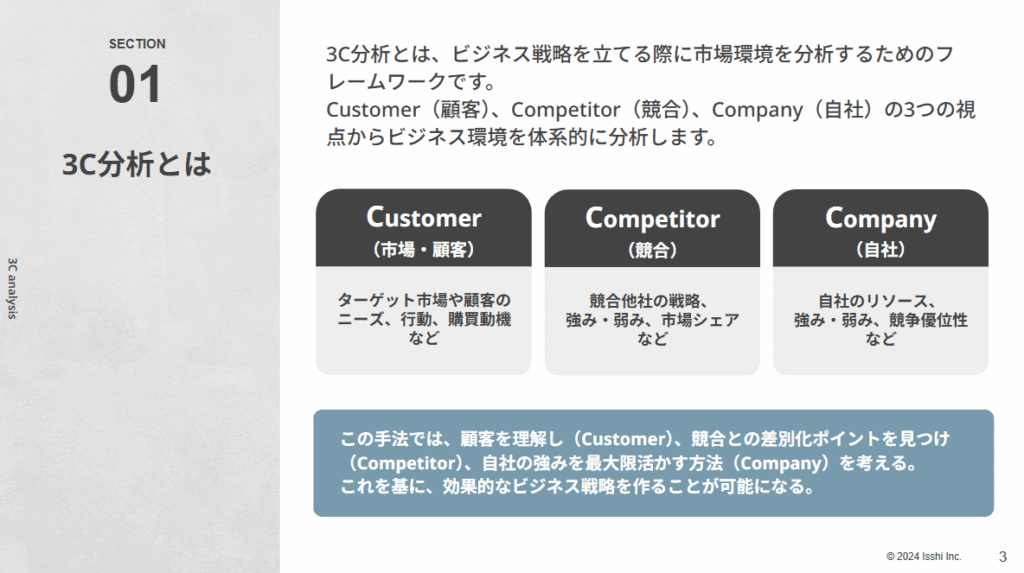

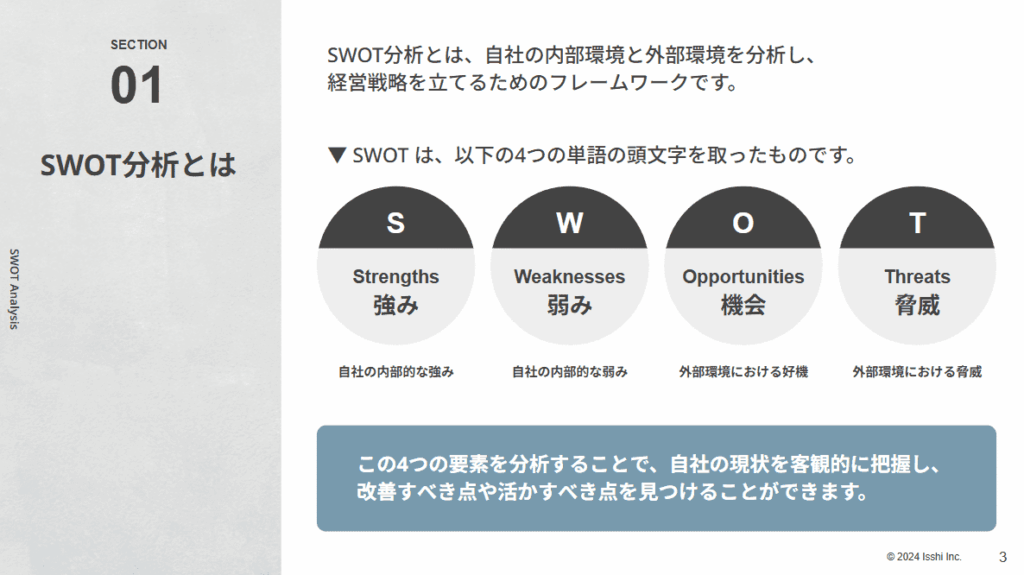

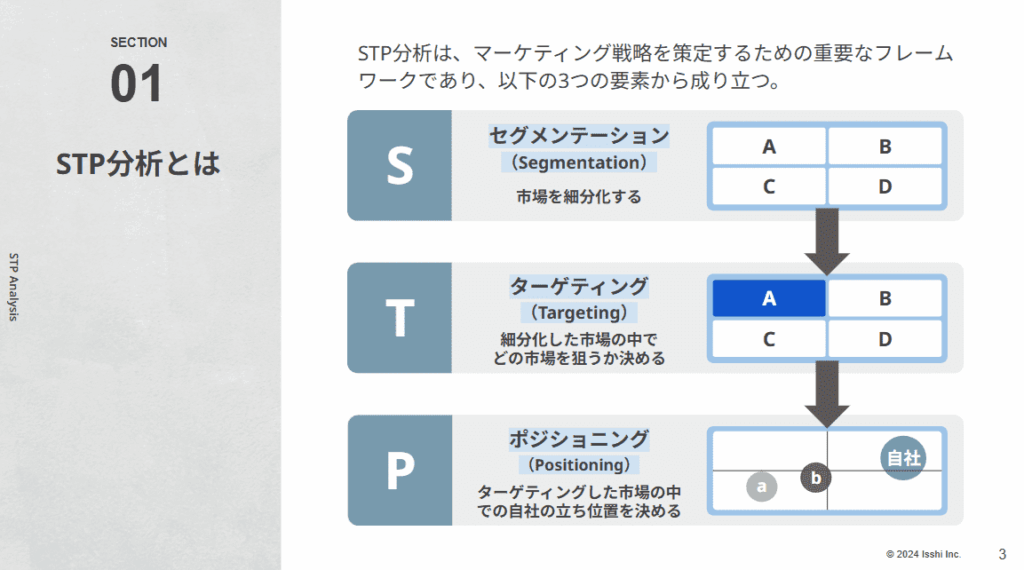

代表的なフレームワークを5つ紹介します。それぞれの特徴を知り、目的や状況に応じて使い分けましょう。

| フレームワーク | 主な視点 | 活用メリット |

| 3C分析 | 自社・競合・顧客(市場)の3つの視点で状況を俯瞰 | 自社の強みを把握し、差別化ポイントを明確にできる |

| SWOT分析 | 内部要因(Strengths/Weaknesses)と外部要因(Opportunities/Threats)のマトリクス整理 | 強み・弱みを相対的に評価し、戦略立案に落とし込みやすい |

| STP分析 | 市場を細分化し、ターゲットとポジショニングを設定 | 競合が狙うセグメントを把握し、差別化策を導き出しやすい |

| 4P分析 | Product・Price・Place・Promotionの4要素を体系的に整理 | 製品特徴、価格帯、販売チャネル、広告手法を比較しやすく、施策に直結する |

| バリューチェーン分析 | 主活動と支援活動に分けて価値創出プロセスを可視化 | 競合が強みを発揮する工程を特定し、自社の改善点を見つけやすい |

いずれのフレームワークも、まずは全体像をつかむための“整理ツール”として活用します。

そこから具体的な数値データや定性的な調査結果を盛り込むことで、説得力のある戦略につながるのが特徴です。

フレームワークを選ぶ際のポイントと注意点

複数のフレームワークを同時に使う場合は、重複や混乱が生じないように注意しましょう。

例えば、SWOT分析と3C分析を平行して行う場合、それぞれの視点で別々の表や図を作成しつつ、最後に統合するプロセスを設けておくとスムーズです。

一度に多くのフレームワークを使いすぎると、データ整理や結果の解釈が煩雑になる可能性があるので、まずは自社の課題にフィットしそうな一つを選び、徐々に他を追加するやり方がおすすめです。

また、フレームワークに当てはめるだけで満足せず、得られた結果を社内でどのように活かすかが最も重要です。

分析結果を共有し、ディスカッションする場を設けることで、チーム内で具体的なアクションプランにつなげやすくなります。

競合調査で活用すべきツールとテンプレート

競合調査を効率化するためには、目的に合ったツールやテンプレートを使うと格段に作業がスピードアップします。

ここからは「使いやすいツールはどれなのか?」を知りたい方に向けて、無料・有料ツールの一覧やExcelテンプレートの活用方法などを紹介します。

読み進めれば、調査結果を社内共有するコツや運用上の注意点もわかるはずです。

無料・有料のおすすめツール一覧

競合調査に役立つツールは大きく分けて「無料ツール」と「有料ツール」に分かれます。代表的な例を以下にまとめました。

無料ツール

- Google検索・Googleトレンド:競合のサイトを調べたり、キーワード動向を確認できる

- SNS分析ツール(SNS公式アナリティクスなど):TwitterやInstagramなどのフォロワー数、エンゲージメント率をチェック

- SimilarWeb(無料版):競合サイトのアクセス推定値や訪問経路をざっくり把握

有料ツール

- SEMrush・Ahrefs:検索エンジン対策や競合の流入キーワードを詳細に分析

- Treadmill・MarkLines:業種特化型の調査ツール(自動車業界など)

- Hoovers・Factiva:企業情報やニュース記事、財務情報などを幅広く検索可能

有料ツールは高度な分析や詳細データの取得ができる反面、コストがかかるため、ビジネス規模や調査の必要度に応じて検討しましょう。

まずは無料ツールで概要をつかみ、より深い分析が必要になった段階で有料ツールを導入する流れが一般的です。

Excelテンプレートで効率よくまとめる方法

情報を整理するのに便利なのが、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトです。

あらかじめ「企業名」「製品・サービス名」「強み」「弱み」「価格帯」「WebサイトURL」などの項目を用意したテンプレートを作成しておけば、情報収集の段階でコピー&ペーストするだけでスムーズにデータを蓄積できます。

| 企業名 | 製品・サービス | 強み | 弱み | 価格帯 | URL |

| 競合A | ○○○○ | 豊富なラインナップ | サポートが遅い | 低~中価格帯 | https://exampleA.com |

| 競合B | △△△△ | ブランド力が高い | 販売チャネルが少ない | 中~高価格帯 | https://exampleB.co.jp |

特に複数人で分担して調査を進める場合、テンプレートを統一することでデータの重複やフォーマットの乱れを防げるメリットがあります。

チーム内でクラウド上で共有することで、リアルタイムに最新版のデータを参照できるため、共同作業が捗るでしょう。

調査結果をレポート化・社内共有するコツ

レポート化や社内共有には、視覚的な分かりやすさと行動指針の明示が求められます。

特に、上層部や他部署へのプレゼンテーションを想定するなら、資料作成時に以下の点を意識しましょう。

- グラフやチャートを活用し、要点をひと目で理解できるようにする

- 調査の目的や結果、提案する施策を簡潔にまとめる

- 重要なポイントは箇条書きなどで強調し、長文ばかりにならないよう工夫する

- 結論とアクションプランを前半部分に配置し、読み手の興味を引く

また、外部ツールの画面キャプチャや公的機関のデータの引用を示すと、信頼度が上がります。

具体的には「経済産業省が公開している中小企業動向調査によると……」のように出典を明記し、その内容が自社の戦略にどう関係するのかを説明すると説得力が高まります。

ツールを活用して得られるメリットと注意点

ツールやテンプレートを活用する最大のメリットは、情報収集や分析の時間を大幅に短縮できることです。

人力では見落としがちなトレンドや細かなデータを、ツールが自動で拾ってくれるため、効率的にリサーチを進められます。

一方で、ツールが提供するデータが必ずしも正確とは限らない点には注意が必要です。

アクセス解析やキーワードボリュームの推定値などは、あくまで参考指標であり、実態と少しズレているケースもあります。

過信しすぎず、あくまで「全体像を把握するための材料」として活用し、最終的には自社での検証や顧客へのヒアリングなども併用するのが理想的です。

競合調査のやり方に関してよくある質問

ここでは、競合調査を進めるうえで多くの方が疑問に感じやすいポイントをまとめました。

疑問を解消すれば、一歩進んだリサーチができるようになるはずです。

競合調査と市場調査の違いは?

市場調査は「業界全体の規模や動向、消費者ニーズの傾向」を把握することが目的であるのに対し、競合調査は「特定企業の施策や特徴」を詳細に分析する点に違いがあります。

どちらもビジネスにおいて重要ですが、競合調査はより“ピンポイントに他社を知る”ことにフォーカスしていると理解すると分かりやすいでしょう。

競合調査はどのように始めるのが正解?

最初のステップは「目的の明確化」と「競合リストの作成」です。

自社が達成したいゴールを設定し、それに関連する競合をリストアップします。

そこから情報収集の手段を選び、分析に必要な項目を整理していく流れが一般的です。

社内で競合調査を誰が担当するべき?

必ずしも「マーケティング部門」だけが担当する必要はありません。

商品開発チームが自社と競合の製品機能を比較する場合もあれば、営業チームが競合の価格戦略やセールストークをリサーチすることもあります。

複数部門が連携することで、競合調査の精度が高まり、社内での共有もスムーズになります。

競合調査はどのくらいの頻度でやるべき?

一般的には、四半期ごとなど定期的に行うのがおすすめです。

市場や競合の状況は日々変化しているため、一度調査して終わりではなく、アップデートを重ねることで常に最新の情報を戦略に取り入れられます。

特に新商品や新サービスを打ち出すタイミング、価格改定を行う前後などは集中的な調査が必要となるでしょう。

まとめ|競合調査のやり方を知れば差別化戦略が見えてくる

競合調査は、ビジネス戦略を練り上げるうえで欠かせないプロセスです。

目的とゴールを明確にし、競合を選定して必要な情報を収集・分析することで、自社の強みや弱みがはっきり見えてきます。

さらに、フレームワークやツールを活用すれば、複雑な情報も整理しやすくなり、差別化戦略を打ち出すための土台を築けるでしょう。

継続的に見直しを行いながら、最新の情報を取り入れてビジネスを成長させてください。