事業戦略ロードマップの作り方!手順をイメージ図の作成例付きで紹介!

自社の成長に向けて具体的な方向性を定めたいものの、どこから手をつければよいのか分からないと感じている方は多いのではないでしょうか。

そのまま手探りで進めてしまうと、周囲との連携不足や目標設定の曖昧さによってプロジェクトが頓挫するリスクがあります。

こうした課題を解決し、成果に直結する計画を形にするために欠かせないのが「事業戦略ロードマップ」です。

本記事では、ロードマップの基本から作成ステップ、メリットや成功事例までを網羅的に解説いたします。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

事業戦略のロードマップとは?

ここでは、事業戦略ロードマップにおける基本的な考え方や、その重要性について3つの観点からご紹介いたします。

事業戦略とロードマップの基本的な意味

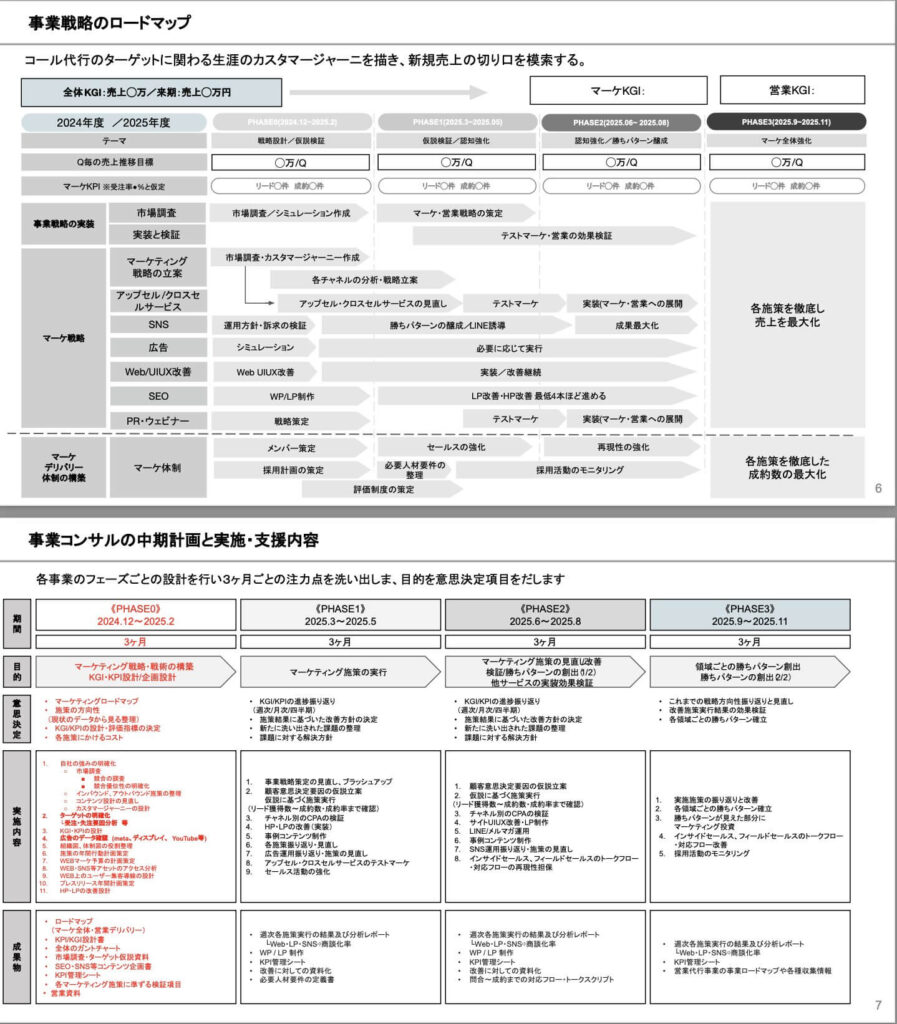

事業戦略ロードマップとは、企業が中長期的な目標を達成するための具体的な計画を図表や文書として整理したものです。

事業戦略というと大きなビジョンを思い浮かべがちですが、実際には「いつまでに何を行うのか」を明確にして、必要なリソースや行動指針を段階的に示すことが重要になります。

ロードマップは企業の航路図のような役割を担い、組織全体が同じ方向を見据えて行動するための基盤を作ってくれます。

例えば、新製品を開発する際は、市場調査から商品化、さらに販売チャネルの確立までを時系列で示し、それぞれのフェーズで必要なタスクと成果指標(KPI)を設定します。

単なるスケジュール管理ではなく、重要事項を整理して優先順位を付けられる点がロードマップの大きな特長です。

事業戦略ロードマップを導入する意義

ロードマップを導入する最大の意義は、経営層から現場レベルまで共通の目標と進むべき方向性が明確になることです。

これにより、各部門や担当者が自分の役割を理解しやすくなり、優先順位づけもスムーズに行えます

また、戦略が現場レベルまでしっかり落とし込まれるため、日々の業務と経営方針との整合性が高まり、組織全体の足並みを揃えやすくなるのです。

さらに、ロードマップを活用することで、投資判断や予算配分にも客観的な根拠をもたせられます。

いつ、どこで、どのくらいのリソースが必要になるのかが一目で分かるため、経営資源を無駄なく使えるという大きなメリットがあります。

\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/

>>知足の詳細を見てみる

事業戦略ロードマップの作成ステップ

次に、実際の事業戦略ロードマップをどのような手順で作り上げればよいのか、主なステップを順に解説いたします。

現状分析(市場・競合・自社分析)

ロードマップ作成の第一歩は、現状の把握です。具体的には、市場規模や顧客動向、競合他社の戦略などの外部環境を分析しながら、自社のリソース、強み・弱みを客観的に洗い出します。

ここの分析を疎かにすると、その後の目標設定や戦略策定が根拠薄弱になり、いざ実行段階で軌道修正を迫られることが多くなるでしょう。

反対に、事実に基づくデータを丁寧に収集し、論理的に現状を整理しておけば、ロードマップ全体の説得力が増します。

例えば、国内市場が飽和している場合には海外展開を検討するなど、方向性を見誤らずに進められるようになります。

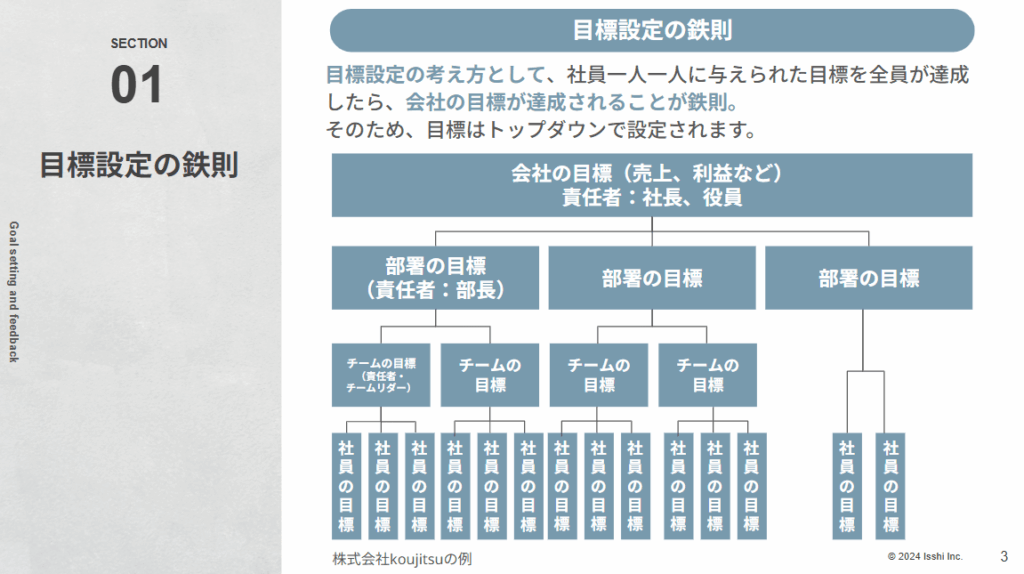

目標設定(長期・中期・短期目標の設計)

現状分析が完了したら、続いて目標を設定します。

一般的には、3〜5年を見据えた長期目標、1〜2年スパンの中期目標、半年〜1年程度の短期目標といった3つのレイヤーに分けるケースが多いです。

長期目標は企業のビジョンやミッションに直結するため、やや挑戦的な内容でも構いません。

一方、中期・短期目標はその長期目標を具体的に実現するためのステップを示すことがポイントです。

また、定量指標(売上・利益率など)だけでなく、定性的な指標(ブランド認知度・技術力・顧客満足度など)もバランスよく盛り込んでおくと、より充実したロードマップになります。

さまざまな観点で目標を設定することで、組織全体が納得できる現実味のある指針が完成するのです

戦略策定(具体的な戦略と戦術の立案)

目標が明確になったら、それを実現するための戦略や戦術を立案します。

戦略は「どのように勝つか」を示す方針で、戦術は「どうやって実行するか」という具体的なアクションです。

例えば、新規事業を立ち上げる場合に現地パートナーと提携するか、既存顧客を活用するか、あるいは技術開発を内製するか外注するかといった選択肢を総合的に検討します。

特に、自社の強みを最大限生かすための優先順位づけが欠かせません。戦略策定の段階でリスクシナリオも同時に想定しておけば、トラブルが発生した際にも大きく軌道修正することなく対応しやすくなります。

行動計画の策定(ロードマップ化の手順)

策定した戦略を、実際に「誰が」「何を」「いつまでに」行うかという行動計画へ落とし込む作業がロードマップの作成です。

表などを使ってまとめると可視化しやすくなり、関係者全員が同じゴールを共有しやすくなります。下記の表は作成手順を整理した一例です。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1.現状分析 | 市場や競合、自社の現状を把握する 根拠となるデータを集める |

| 2.目標設定 | 長期・中期・短期の目標を設定する 定量・定性的指標を両立 |

| 3.戦略策定 | 具体的な戦略と戦術を練る 自社の強みを最優先で活用 |

| 4.行動計画 | 行動タスクをロードマップに落とし込む 担当・期限・評価基準を明確化 |

| 5.進捗管理 | 定期的にモニタリングし改善する 柔軟に軌道修正を行う |

ロードマップは組織の指針であるため、担当者・期日・リソース配分・評価基準が明確になるように細かく設計するのがおすすめです。

進捗管理と改善(定期的な評価と修正)

ロードマップを作って終わりにせず、定期的に進捗を評価して軌道修正を行うプロセスが成功のカギとなります。

四半期ごとにKPIをチェックし、もし遅れや問題が生じていれば、追加のリソースを投じる、あるいは手順を見直すなどの対策を打つとよいでしょう。

逆に目標を大幅に上回る成果が出ているときには、さらなる成長を目指す新たな戦略を検討することも必要です。

特に変化の激しい領域ではロードマップの見直しも高頻度で設定しておくと、外部環境の変化に柔軟に対応しやすくなります。

経済産業省の公表資料によれば、中小企業が新規市場へ参入する際に半年スパンで計画を見直すケースではリスク低減の効果が高いとされています。

公的機関からの情報も活用しつつ、適切にロードマップを更新していくことが望ましいです。

計画を柔軟に更新し続けるには、外部環境の変化だけでなく、自社のリソースや体制を客観的に見直す視点も欠かせません。

もしロードマップ運用や戦略の定期レビューに不安がある場合は、知足の個別相談で専門家に壁打ちしながら最適な改善ポイントを整理することができます。

事業戦略のロードマップ作成時に押さえるべきポイント

ここからは、ロードマップを作成・運用するうえで意識しておきたい重要なポイントをご紹介します。

関連部門との連携方法

ロードマップの策定から運用までを成功させるためには、複数の部署やチームが密接に連携する必要があります。

例えば、営業部門が想定しているターゲットや販売チャネルは商品企画部門の開発スケジュールに大きく影響します。

また、人事部門が計画中の採用人数や研修プログラムは、プロジェクト遂行に必要な人材確保と直接結びつきます。

こうした部門間の連携を円滑に進めるためには、定期的に情報共有の機会を設け、ロードマップをもとに各部署の役割や進捗をすり合わせる仕組みが欠かせません。

全員が共通の経営目標を理解し、重複や抜け漏れを防ぐことで、スムーズなプロジェクト推進が可能になります。

リスクと対策の明確化

ロードマップの設計段階では、実行フェーズで起こり得るリスクを洗い出し、それぞれの対策をあらかじめ考えておくことが重要です。

例えば、新製品開発であれば技術的な問題や知的財産関連のリスク、販路拡大では海外法規制や物流コストの変動など、想定外の事態が起こる可能性があります。

リスク対策を考える際は、発生確率や影響度の大きさを評価し、優先度をつけておくとよいでしょう。

特に、リスクの高い項目に対しては複数の回避策を用意しておくなど、柔軟に対応できるように準備しておくと安心です。

データ分析を活用したPDCAサイクル

ロードマップの進捗を確認する際には、売上や利益率などの数値データだけでなく、顧客満足度やブランド評価、スタッフの意欲などの定性的データも含めて分析するとより精度が高まります。

新規事業や改革期のプロジェクトでは、従来の指標だけでは判断できない潜在的な課題が潜んでいることも珍しくありません。

そのため、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回すときには、SNSでの反応やアンケート調査、スタッフからのヒアリングなど多角的なデータを取り入れることが望ましいです。

こうして得た情報を踏まえ、ロードマップを適宜アップデートしながら運用することで、不確実性の高い時代でも成果につながる戦略を維持できます。

事業戦略のロードマップを作るメリット

それでは、ロードマップの導入により得られる具体的な恩恵をいくつかの観点から確認していきましょう。

組織全体で目指す方向性を共有しやすい

ロードマップを作成すると、企業や組織の全員が同じゴールイメージとプロセスを共有できるようになります。

これは小規模なチームだけでなく、拠点が複数に分散している大企業でも非常に有効です。

タスクや優先順位が整理されているため、「自分たちは何のためにこの業務を行っているのか」という意識を保ちやすくなるのです。

また、管理職やリーダー層にとっては、メンバーへの指示や育成方針を考える際のベースとして活用できるため、人材評価の基準が明確になる効果も期待できます。

リソース配分と優先順位の明確化が可能

ヒト・モノ・カネという経営資源には限りがあります。

そのため、どのタイミングでどの程度のリソースを投入するかを適切に判断することが、企業成長において重要な鍵を握ります。

ロードマップがあることで、いつ・どこで・どのようにリソースを配分すべきかを可視化しやすくなるのです。

例えば、新規顧客獲得に注力するフェーズと、既存製品の機能向上に取り組むフェーズを明確に区別すれば、マーケティング費用と研究開発費の振り分けも円滑に決定できます。

優先順位が明らかになれば、部門間でのコンセンサス形成もスムーズに進むでしょう。

長期的視野での意思決定をサポート

現場で日々業務を進めていると、どうしても短期的な視点に偏りがちです。

しかし、経営としては長期的な視野を持ち、将来に備えた意思決定を行わなければなりません。

ロードマップはそうした長期的な戦略を組織全体に浸透させ、さらに現場レベルのタスクまで落とし込める点が大きな魅力です。

市場のトレンドや技術動向が変化したとしても、ロードマップをもとにどこを修正すべきか判断しやすくなるので、迅速な方向転換が可能になります。

将来を見据えた計画があることで、企業としての軸をぶらさずに成長を継続しやすくなるのです。

事業戦略のロードマップに関してよくある質問

最後に、事業戦略ロードマップを導入するうえで多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式でお答えいたします。

作成にかかる期間はどのくらいか

事業規模や扱うプロジェクトの複雑さによって変動しますが、一般的には数週間から数カ月をかけて作成するケースが多いです。

大企業や部署数が多い場合は、各部門との調整に時間がかかる可能性があるため、スケジュールに余裕をもたせることをおすすめします。

一方、スタートアップなど意思決定者が少ない環境であれば、短期間でロードマップを固めてすぐに実行に移す場合もあります。

ロードマップ作成を外部コンサルに依頼するメリット

自社だけでロードマップを作成していると、どうしても客観性を欠いたり、見落としやすいリスクが出てくることがあります。

そこで、外部コンサルタントを活用すると、多数の企業の事例を知るプロの視点から分析や戦略立案の支援を受けることができます。

市場調査やデータ分析の専門知識を持つコンサルタントのサポートを受ければ、短期間で質の高いロードマップを作成しやすくなるでしょう。

ただし、ロードマップは最終的に自社で運用していくものですので、コンサルに丸投げせず、担当部署やプロジェクトチームが主体的に関わることが重要です。

外部の知見を取り入れつつ、自社の実情に合わせた計画に仕上げることで、実行力の高いロードマップを手に入れることができます。

ロードマップはどの程度柔軟に変更すべきか

ロードマップは将来の指針ではあるものの、経営環境や技術トレンドが変化すれば、当初の計画通りに進めるだけではリスクが大きくなる可能性もあります。

そのため、定期的に進捗をモニタリングし、必要に応じて修正を加えていく運用が理想です。

特に、IT業界やスタートアップのように変化のスピードが速い領域では、ロードマップを適宜更新する姿勢が求められます。

ただし、あまりにも頻繁に方向転換をすると現場が混乱し、モチベーションや効率を損なう恐れがあります。

大幅な変更は最小限にとどめつつ、戦術レベルやリソース配分での微調整を行うといったバランス感覚を持つことが大切です。

以上のように、事業戦略ロードマップは企業が持続的に成長していくうえで不可欠なツールといえます。

明確な目標設定と論理的な戦略を土台にしてロードマップを作り上げ、定期的な振り返りと修正を行うことで、不確実な経営環境下でも安定した成果を出し続けることが可能です。

完成したロードマップはゴールではなく、あくまで「常にアップデートしながら自社の未来を作り上げていくための指針」であるという認識をもつことが、成功への近道といえるでしょう。

事業戦略のロードマップのまとめ

事業戦略ロードマップは企業が中長期の目標を可視化し、全社的に共有するための重要なツールです。

作成時には市場や競合、自社の状況を踏まえ、長期・中期・短期目標を設定したうえで具体的な戦略と戦術に落とし込みます。

ロードマップを活用すれば、リソース配分や優先順位の調整が容易になり、新規事業や既存事業の拡大にも素早く適応できます。

また、部門間の連携や情報共有の促進、長期的視点での意思決定サポートなど、多くのメリットが得られます。

自社の状況やビジョンに合わせて最適なロードマップを設計し、継続的に改善を加えながら成果を生み出していってください。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能