KBF(重要購買決定要因)分析とは?マーケティング施策に活かす方法とKSFとの違いも解説

商品やサービスを検討している顧客が「何を重視して購買に至るのか」を正しく把握できれば、効果的な施策を打ち出せる可能性が一気に高まります。

そこで注目を集めているのがKBF(KeyBuyingFactor)分析です。本記事ではKBF分析の基本やKSFとの違い、具体的な手順や活用方法を解説します。

顧客の購買意欲を高め、ビジネス成果につなげるためのヒントが満載です。ぜひ最後までご覧ください。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

KBF分析とは?

この章ではKBF(KeyBuyingFactor)の定義と、購買決定要因がなぜ重視されるのかを整理します。

ここを読むことで、なぜ顧客が「その商品を買うのか」を根本から理解でき、後の戦略立案に役立つ土台を築けるでしょう。

KBF(重要購買決定要因)の定義

KBFは日本語で「重要購買決定要因」と呼ばれ、顧客が商品やサービスを購入する際に特に重視するポイントを指します。

例えば、価格や品質、ブランドイメージ、利便性など、多岐にわたる要素が含まれます。

KBF分析を行うことで、顧客が本当に必要としている価値を特定でき、施策の方向性を見失いにくくなるのが利点です。

顧客の購買プロセスにおける「決め手」を解明することで、マーケティング施策の精度が飛躍的に高まります。

購買決定要因が重要視される背景

情報が氾濫する昨今、顧客は数多くの商品やサービスから自分に合ったものを探し出すのが困難です。

そのため顧客の「選択基準」はより明確に絞り込まれ、購入に至るための要因が以前にも増して重視されるようになりました。

またSNSや口コミサイトなどでの評価が顧客心理に大きく影響する時代だからこそ、自社にとって有利なKBFを的確につかむことが競合他社との差別化に直結します。

KBF分析とKSFの違い

ここからは、KBF分析と似た概念であるKSFとの違いと関係性を解説します。

ここを読むと、ビジネス成功の要因と顧客が重視する要因を整理しながら、それぞれの役割を理解して施策に落とし込むためのヒントを得られます。

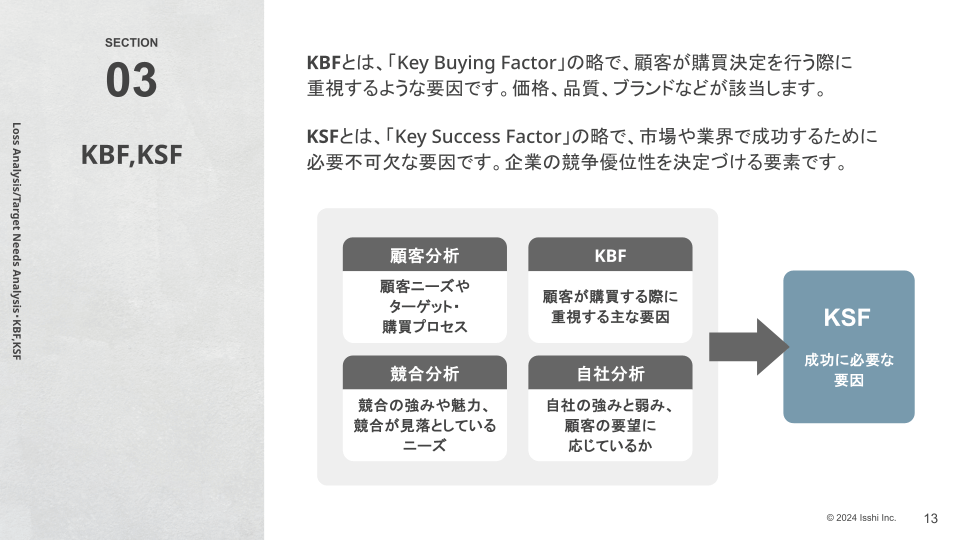

KSF(KeySuccessFactor)の定義

KSFは「KeySuccessFactor(重要成功要因)」と呼ばれ、企業や事業が成功するために押さえるべき要点を指します。

市場環境、経営資源、競合状況などを踏まえて、ビジネスを成長させるために欠かせない要素を抽出します。

例えば、製品開発力や販売網の強化、ブランディング戦略などが当てはまります。

こうしたKSFを明確にすることで、中長期的な視点で組織としての強みを築く道筋を描きやすくなります。

KBFとKSFの関係性

KBFは顧客側の視点で見る購買決定要因、KSFは企業側がビジネスを成功させるための要因です。

一見すると別物のように感じますが、双方を密接に関連付けることで戦略の整合性がとれます。

例えば、顧客にとってのKBFが「低価格」であれば、そのニーズを満たすために「コスト削減能力」がKSFとなるかもしれません。

双方を連動させることで顧客志向と経営志向のギャップを埋め、成果を最大化できるのです。

違いを理解するメリット

KBFとKSFを混同したまま戦略を進めると、顧客が求める価値と自社が強化すべき点の優先度がかみ合わなくなる恐れがあります。

違いを認識することで、顧客のニーズを満たしつつ自社の強みを活かす道筋を最適化できます。

また両者を切り分けて考えることで社内のコミュニケーションもスムーズになり、意思決定や施策展開が一貫性をもって行えるでしょう。

なぜKBF分析が必要なのか?

ここからはKBF分析を実施することで得られるメリットを詳しく紹介します。

ここを読むことで顧客の心理を深く理解し、競合優位性を確立しながら施策を組み立てる際の具体的なポイントを学べます。

顧客視点を深堀りできる

KBF分析の最大のメリットは、顧客が何を求めているかをより深く理解できる点です。

アンケートやインタビュー、SNS上の意見などから「どうしてそれを重視するのか」「他社との比較ポイントは何か」を洗い出すことで、単なる属性情報にとどまらない顧客の本質的な欲求が見えてきます。

これにより施策も顧客価値に沿ったものとなり、売上増だけでなく顧客満足度の向上にも効果が期待できるのです。

競合優位性が明確になる

KBFを把握すると、競合他社との差別化要因が一層はっきりします。

例えば、同じ商品カテゴリーでも「品質重視」の顧客層が多いなら、ハイスペックな機能を強調するマーケティングが有効かもしれません。

一方で、「低価格重視」のニーズが顕著なら、コスト削減と価格訴求が重要な戦略になります。

こうした分析の結果、競合が追随しにくい領域を見つけ出せれば、マーケットシェア拡大につながりやすいのです。

施策立案とKPI設定が効率化

顧客の購買決定要因を正しく把握すると、各種施策の優先順位やKPI(重要業績評価指標)が明確になります。

「価格が最重要要因」なら、値下げキャンペーンやコストリダクション施策が有効かどうかを数値で追いやすくなるでしょう。

逆に「ブランドイメージ」がKBFとして浮上したなら、広告宣伝やPR活動を強化してブランド認知度や好感度をKPIに据えるなど、明確な指標設定が可能になります。

KBF分析のやり方5ステップ

次に、具体的にKBF分析を進めるためのステップを紹介します。

ここを読むと、目的設定から検証までの流れが整理され、実務に落とし込む際のイメージをつかみやすくなるでしょう。

1.目的とスコープの設定

KBF分析を始める前に、まずは「何のために」「どの範囲で」分析を行うのかを明確にしましょう。

例えば、既存製品のテコ入れなのか、新規市場開拓のためなのかによって、調査すべき対象や期待する成果が異なります。

目的が曖昧なままだと、膨大なデータを集めても活用しきれずに終わるリスクが高まります。スコープを明確に設定することで、限られたリソースを有効に使えるようになるのです。

2.情報収集(定量・定性データ)

次に定量データと定性データの両面から情報収集を行います。定量データは売上やアクセス数、購買履歴など数値化された情報です。

一方で、定性データは顧客の声やインタビュー結果、口コミ内容などの質的な情報です。両方を組み合わせることで、KBFを具体的かつ説得力のある形で抽出できます。

例えば、経済産業省が公表している市場動向データなど、公的機関の信頼性の高い情報を取り入れるのも効果的です。

3.要因抽出とグルーピング

収集した情報から、顧客が商品・サービス選択時に重視しているポイントを洗い出します。

価格、機能、ブランド、利便性、アフターサポートなど、多岐にわたる要因が混在するため、一つひとつを分類・整理するグルーピング作業が重要です。

共通点や関連性を見つけ、複数のKBFを大きなグループにまとめることで、分析結果を施策に落とし込みやすくなります。

4.重要度評価・優先順位付け

抽出したKBFに対して、顧客にとってどの程度重要かを評価し、優先順位を付けます。

アンケートでの数値化やインタビューから得られる頻度・熱量などを総合的に判断し、「最重要」「中程度」「低重要度」などのカテゴリに整理するとよいでしょう。

こうした客観的な評価を行うことで、経営資源を集中的に投下すべき領域と、リソースを最小限に抑えてもよい領域が明確に分かります。

5.行動プラン策定と検証

最後に、優先度の高いKBFを満たすための具体的施策を考え、実行します。

施策を実行後は、必ず評価指標を使って効果検証を行い、顧客が感じた価値や満足度の変化を測定しましょう。

結果に基づいて新たな課題が見つかれば、再び分析にフィードバックして改善を重ねます。

このPDCAサイクルを継続することでKBF分析の精度がさらに高まり、マーケティング全体の底上げにつながります。

KBF分析をマーケティングで活かす方法

ここでは、KBF分析の結果をどのようにマーケティング施策へ落とし込むかを解説します。

ここを読むと、STPや4Pなどの基本理論との組み合わせやターゲットごとのアプローチ設計が具体的に分かるようになります。

STP・4Pと組み合わせる

STP(Segmentation,Targeting,Positioning)や4P(Product,Price,Place,Promotion)は、マーケティングの基礎フレームワークです。

KBF分析で顧客が求める要因を把握し、それを踏まえてターゲットセグメントの絞り込みやブランドポジショニングを明確化します。

さらに4P戦略に反映させることで「商品(Product)の差別化」「価格設定(Price)の根拠付け」「販路(Place)の選定」「販促施策(Promotion)」などが論理的に検討できます。

ターゲット別コミュニケーション設計

KBFはターゲットによって異なるため、顧客セグメントごとの優先順位にあったコミュニケーション設計が重要です。

若年層にはSNSや動画広告、ビジネスマンにはメールマーケティングやウェビナーなど、接触チャネルを変えるだけでなく、訴求メッセージもKBFに沿った内容にすることが不可欠です。

例えば、「性能重視」層には機能の優位性を訴求し、「価格重視」層にはキャンペーン情報を強調するなど、細やかな調整で成果を伸ばせます。

施策KPI・モニタリング指標の設定

KBF分析を行ったあとは、具体的なマーケティング施策のKPIを設定します。

例えば、「サイト訪問者のうち購買ボタンを押した割合」「アンケートでの満足度スコア」など、顧客が重視するポイントに関連した指標をモニタリングすると良いでしょう。

定期的にデータを追い、その推移や変化要因を考察することで、KBFがどの程度満たされているかを評価できます。

KBF分析を進める際におすすめのツールやテンプレート

ここでは、KBF分析を効率的に進めるための具体的なツールやテンプレート例を紹介します。

ここを読むと、実際の現場でスムーズに分析作業を行い、結果を可視化・共有するヒントが得られるでしょう。

Excel/スプレッドシートの雛形

最も手軽に始められるのがExcelやスプレッドシートを用いたテンプレートです。

列に「購買要因」「重要度」「顧客セグメント」などの項目を設け、アンケート結果やインタビュー情報を入力していけば、集計作業が比較的容易に行えます。

色分けやフィルター機能を活用することで重要事項が一目瞭然となり、意思決定のスピードが上がります。

顧客インタビューシート

定性情報を集める際には、顧客インタビューシートが役立ちます。

質問項目として「購入時に重視した点」「他社商品との比較基準」「どんな懸念があったか」「なぜ最終的に購入を決断したか」などを設定しておくと、KBFを具体的に把握しやすくなります。

回答内容を集計する際も、一問一答形式であれば分析しやすく、後からグルーピングや可視化しやすいのがメリットです。

共感マップとの併用例

共感マップ(EmpathyMap)は顧客の感情や考え方、行動をビジュアルに整理するフレームワークです。

KBF分析と組み合わせることで「顧客は何を考え、何を見聞きし、何を感じているのか」という心理面がより明確になります。

共感マップを活用すればKBFの解釈に説得力が増し、例えば、「こういう感情や体験があるから価格に敏感になりやすい」といった因果関係が捉えやすくなるでしょう。

KBF分析と他フレームワークの連携

ここではKBF分析を、3C分析やPEST分析など他の戦略フレームワークと組み合わせる方法を解説します。

ここを読むことで、外部環境や顧客行動を多角的に検討しながら、より精度の高いマーケティング戦略を描く手がかりがつかめます。

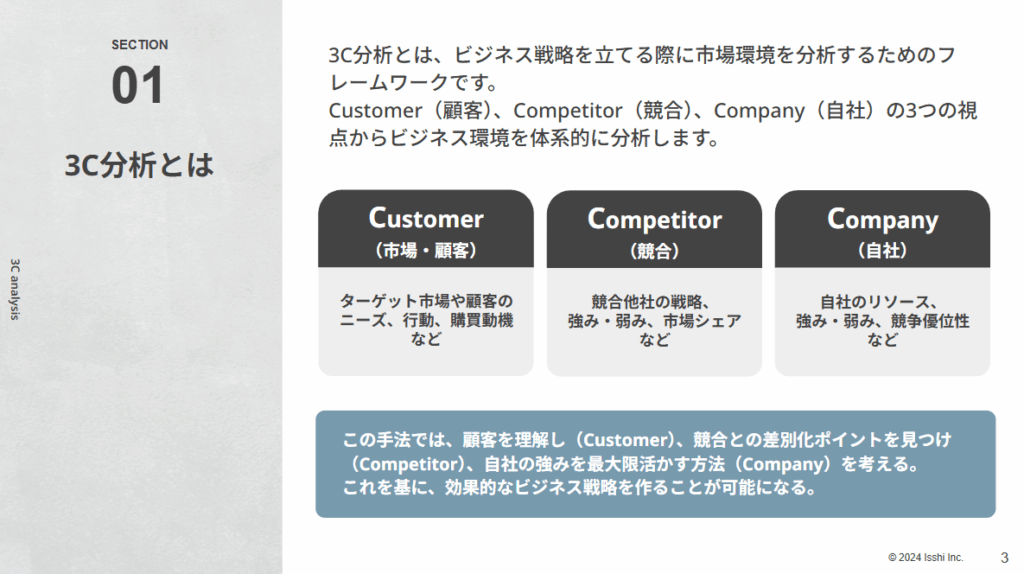

3C分析との組み合わせ

3C分析(Customer,Company,Competitor)はマーケティング戦略立案の基本フレームです。

カスタマーのニーズ(KBF)を明確にするだけでなく、自社の強み・弱み(KSF)と競合他社の戦略をあわせて分析することで、自社が差別化できる領域を見極められます。

3CのうちCustomer部分をKBF分析で徹底的に掘り下げるのがポイントです。

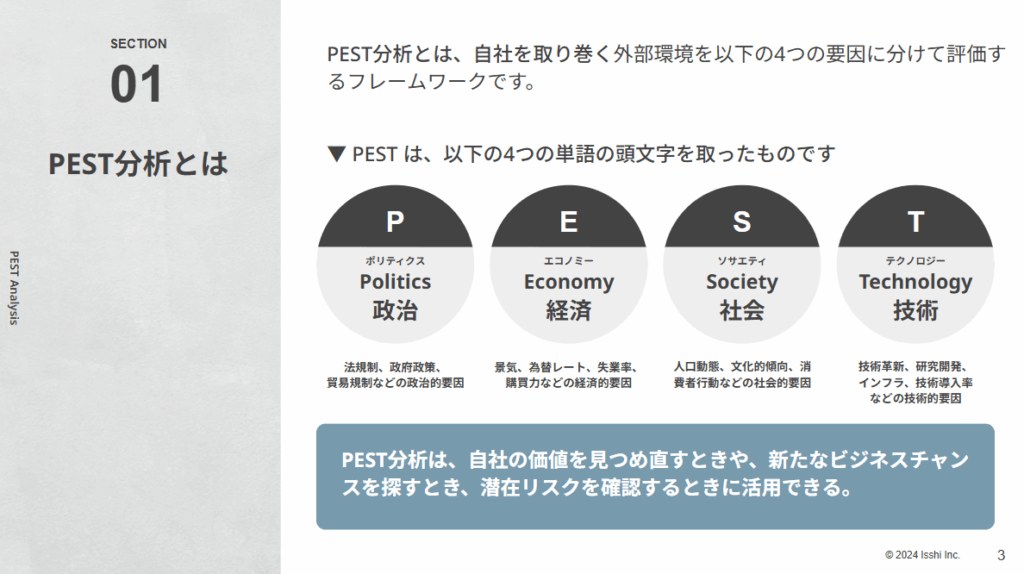

PEST分析で外部環境を補完

PEST分析(Politics,Economy,Society,Technology)はマクロ環境を把握するフレームです。KBF分析は顧客の内面や購買行動を中心に扱うため、外部環境の変化が与える影響を補完的に考える場合にPEST分析が効果的です。

例えば、消費税率の変更やライフスタイルの変化、新技術の登場などが顧客のKBFにどのように影響を与えるのかを把握しておくと、中長期的な戦略が立てやすくなります。

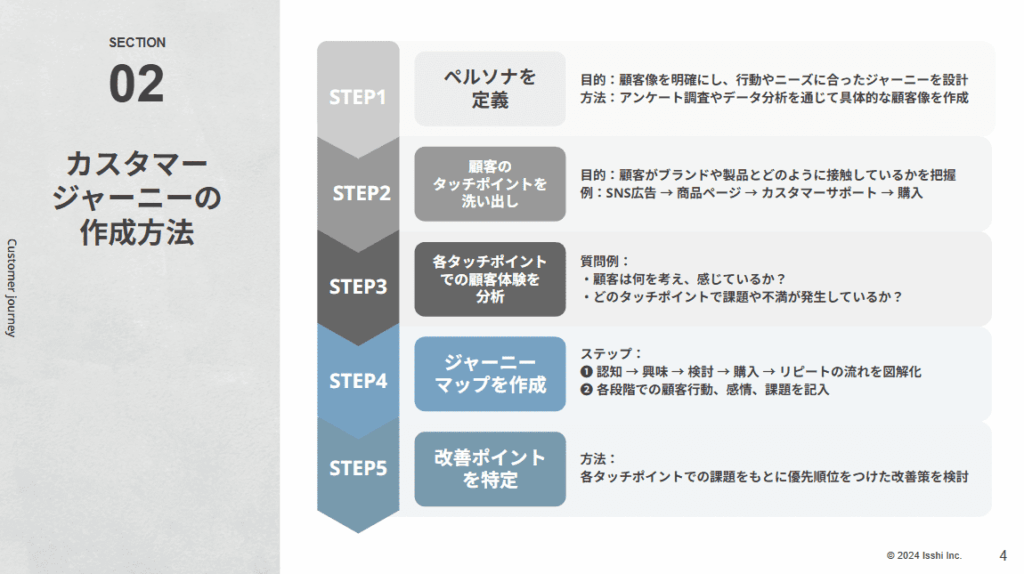

カスタマージャーニーとの相乗効果

顧客が認知から購入、アフターサポートに至るまでの全体的なプロセスを可視化するカスタマージャーニーとKBF分析を組み合わせると、どの段階でどの要因が特に重視されるのかを明確にできます。

例えば、検討初期段階では「コスト」を気にしていても、購入直前では「ブランドイメージ」が決め手になるケースもあります。

こうした変化を把握し、最適な施策を適宜打てるようになるのが利点です。

KBF分析の実施体制とスケジュール策定

この章ではKBF分析を実行する際の組織体制やスケジュール管理について解説します。

ここを読むと、社内リソースの活用方法や進捗管理のポイント、継続的な改善を行うための具体的プロセスが理解できるでしょう。

クロスファンクショナルチームの構築

KBF分析はマーケティング部門だけでなく、営業、開発、カスタマーサポートなど、さまざまな部署が関与したほうが精度が高まります。

顧客の声を直接聞く営業からの情報や、製品の特徴を知り尽くした開発チームの知見などを結集することで、多面的な分析が可能になります。

部門間の連携がスムーズになるよう、プロジェクトチームや定期的なミーティング体制を整えることが大切です。

週間〜月間での進捗管理ポイント

KBF分析は一度きりの作業ではなく、定期的なアップデートが必要です。

例えば、1週間単位で情報収集の進捗や問題点を確認し、月間ベースで分析結果を共有して次のステップに進むといったサイクルがおすすめです。

特にデータが増えてくるにつれて検討項目も増加しがちなので、こまめな進捗報告と課題抽出を行い、分析が迷走しないよう管理することが重要になります。

継続的な改善サイクルの回し方

KBF分析で得られた知見は、施策を実行し、検証し、再度分析にフィードバックすることで成熟していきます。

顧客ニーズはトレンドの変化や季節要因、競合の動きなどによって常に変化します。

よって一度得たKBFが永続的に通用するわけではありません。

定期的に新たなデータを取り入れ、アクションと検証を繰り返すことで、マーケティング施策の精度を高めることができます。

KBF分析の注意点・失敗例

ここではKBF分析を行ううえで陥りがちなミスや失敗例を紹介します。

ここを読むことで、事前にリスクを認識し、正しい分析手法とマインドセットを保つコツをつかむことができます。

仮説設定のミスを防ぐ

KBF分析の最初の段階で誤った仮説を立てると、収集するデータの方向性がずれてしまい、結果として分析がうまくいかないケースが多いです。

自社内の思い込みや過去の成功体験だけを頼りにするのではなく、市場調査や実際の顧客インタビューなど客観的な根拠をもとに仮説を立てるようにしましょう。

必要に応じて複数の仮説を立て、検証するプロセスを丁寧に回すことが重要です。

データ不足・偏りへの対処

KBF分析は幅広い顧客層や状況をカバーするデータがあってこそ意味があります。

サンプル数が少ない、特定の層だけに偏っているといった場合は分析結果が一般化しにくくなります。

可能な限り多角的に情報を集める工夫をしましょう。調査方法の多様化(アンケート、インタビュー、SNS分析など)や定期的なデータ更新などが対策として挙げられます。

ユーザー視点欠如によるリスク

KBF分析をしているにもかかわらず、社内の都合やプロダクト重視の視点ばかりを優先してしまうと、ユーザーが本当に望む価値を見誤る恐れがあります。

分析段階だけでなく、施策の意思決定プロセスでも常に「顧客はどう思うか?」という視点を忘れないことが大切です。

ユーザーの生の声を定期的にフィードバックする仕組みを築くなど、常に顧客目線を保つ工夫が求められます。

KBF分析に関してよくある質問

最後に、KBF分析を実践するうえでよく寄せられる疑問点をまとめます。

ここを読むと、他フレームワークとの優先度や見直しの頻度など、実務で迷いやすいポイントのヒントが得られます。

他フレームワークとの優先度は?

一般的には3C分析やSWOT分析など、全体戦略を俯瞰するフレームワークを先に行い、その後にKBF分析で顧客目線をより詳細に深掘りする流れがおすすめです。

ただし状況によってはKBF分析を先行させてから3Cに落とし込むなど、柔軟に順序を変更しても問題ありません。

重要なのは、最終的に「顧客のニーズ」と「自社の戦略」が合致するようにバランスを取ることです。

どの頻度で見直すべきか?

市場や顧客ニーズは常に変化します。そのためKBF分析は定期的に更新が必要です。

少なくとも半年〜1年に1回は見直すことを推奨します。

また新製品の投入や大規模なキャンペーンの前後、競合他社が大きな動きを見せたタイミングなど、変化が起こりやすいイベントがあった際にもKBFを再点検すると良いでしょう。

小規模事業でも実施可能?

小規模事業であっても、KBF分析は十分に有効です。

むしろ顧客との距離が近いぶん、現場の声を収集しやすく、スピーディに仮説検証を回せる利点があります。

Excelやスプレッドシートを使い、最低限の情報を整理するだけでも大きな学びを得られるでしょう。重要なのは「顧客が何を求めているか」を突き詰める姿勢です。

KBF分析のまとめ

KBF分析は、顧客が購買判断を下す際に特に重視するポイントを把握し、自社の施策に活かすための強力な手法です。

KSF(KeySuccessFactor)との違いや具体的なステップを理解し、さらに他のフレームワークやツールと組み合わせることで効果的なマーケティング戦略を描けます。

顧客視点を常に意識しながら、継続的に分析と検証を繰り返すことが成功の鍵となるでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能