社員がなぜ育たないのか?原因や対策、リスクを徹底解説

「手厚く指導しているのに、なぜか社員が育たない」

「新人の離職率が高いままだ」

多くの経営者や管理職が、このような悩みを抱えています。

時間とコストをかけて採用した人材が期待通りに成長しない状況は、会社の将来に大きな影を落としかねません。

このままでは生産性が上がらないばかりか、優秀な人材まで流出してしまうかもしれません。

しかし、ご安心ください。

社員が育たない原因は、個人の能力だけでなく、会社の環境や仕組みに隠されていることがほとんどです。

本記事では、社員が育たない原因を多角的に分析し、明日から実践できる具体的な対策までを網羅的に解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、人材育成の悩みを解決するヒントを見つけてください。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>人材育成に使えるフレームワークの一覧と活用法を徹底解説!導入成功のポイントも紹介

目次

社員が育たない前提条件の整理

社員が育たない問題を考える前に、まず前提条件を整理する必要があります。

対象者の状況や会社の規模によって、課題の本質が異なるためです。

対象となる職種とキャリア段階

社員の育成課題は、その対象が誰なのかによって大きく異なります。

例えば、社会人としての基礎を学ぶ新入社員と、専門性を高めるべき中堅社員とでは、求められるスキルや育成アプローチが全く違います。

営業職であれば顧客との対話力が、技術職であれば専門知識の深さが重要になるでしょう。

このように、対象者の職種やキャリア段階を明確にすることが、効果的な育成策を考える第一歩となります。

企業規模や業種による前提差

企業の規模や業種も、育成における重要な前提条件です。

例えば、ベンチャー企業では、整った研修制度よりも、実践の中で学ぶ機会が多いかもしれません。

一方、大企業では、体系的な研修プログラムが用意されているものの、個々の成長に合わせた柔軟な対応が難しい場合があります。

また、IT業界のように変化の速い業種では、常に新しい知識の習得が求められます。

自社の置かれた状況を客観的に把握し、特性に合わせた育成戦略を立てることが必要です。

社員が育たなくなってしまう会社の特徴

社員が育たない背景には、個人の資質だけでなく、会社の文化や仕組みに根差した共通の特徴が存在します。

ここでは、社員の成長を阻害してしまう会社の5つの特徴を解説します。

上司の過干渉

部下の成長を願うあまり、上司が仕事の細部にまで口を出しすぎるケースがあります。

これは「マイクロマネジメント」と呼ばれ、部下の自主性や思考力を奪う大きな原因となります。

常に指示を待つようになり、自分で考えて行動する機会が失われてしまうのです。

例えば、メールの文面一つひとつを修正したり、業務の進め方を細かく指定したりすることが挙げられます。

良かれと思っての行動が、結果的に部下の成長の機会を潰しているのです。

フィードバックの機能不全

フィードバックが効果的に機能していないと、社員は何を改善すれば良いのか分からず成長が停滞します。

具体的には「もっと頑張って」といった曖昧な指示や、感情的な叱責、人格を否定するような言動が挙げられます。

また、フィードバックのタイミングが遅すぎるのも問題です。

効果的なフィードバックは、具体的で、行動に焦点を当て、タイムリーに行われる必要があります。

これができていない会社では、社員は成長の方向性を見失ってしまいます。

オンボーディングの弱さ

新入社員や中途社員が早期に組織に馴染み、活躍するための支援プロセスをオンボーディングと呼びます。

このオンボーディングが弱いと、社員は孤独感や不安を抱え、本来のパフォーマンスを発揮できません。

入社後すぐに放置されたり、誰に何を聞けば良いか分からない状態が続いたりすると、早期離職にも繋がります。

会社全体で新しい仲間を歓迎し、スムーズな立ち上がりをサポートする体制が不可欠です。

研修の単発化

多くの企業が新人研修や階層別研修を実施していますが、それが単発で終わってしまっているケースが少なくありません。

研修で学んだ内容を現場で実践し、振り返る機会がなければ、知識は定着せず、行動変容にも繋がりません。

いわゆる「やりっぱなし研修」です。

研修はあくまできっかけであり、その学びをいかに日常業務に結びつけ、継続的にフォローアップしていくかが、社員の成長の鍵を握ります。

心理的安全性の欠如

心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを安心して発言できる状態のことです。

この心理的安全性が低い職場では、社員は失敗を恐れるあまり、新しいことへの挑戦をためらうようになります。

質問や意見を言うと「無知だと思われる」「否定される」と感じる環境では、積極的な行動は生まれません。

結果として、組織全体が停滞し、社員一人ひとりの成長機会も失われてしまうのです。

社員が育たないマネジメントの課題

育成の仕組みや制度だけでなく、マネジメント層のあり方も社員の成長に大きく影響します。

ここでは、社員の成長を妨げるマネジメント上の課題を3つの視点から解説します。

上司管理職の育成スキル不足

管理職の多くは、自身の実績を評価されてそのポジションに就いています。

しかし、プレイヤーとして優秀であることと、マネージャーとして部下を育成するスキルは別物です。

部下の育成方法を体系的に学んだ経験がないまま、自己流で指導しているケースは少なくありません。

結果として、効果的な指導ができず、部下の成長を十分に引き出せない事態に陥ってしまいます。

育成の責任と役割が不明確

「社員の育成は誰の責任か」という問いに対して、明確な答えがない組織も問題です。

人事が主導するのか、現場の上司が担うのか、あるいは経営層がコミットするのか。

この責任の所在が曖昧だと、育成が中途半端になりがちです。

各部署や役職者が、育成においてどのような役割を担い、どこまで責任を持つのかを明確に定義し、共有することが重要になります。

現場や人事任せの弊害

育成を現場の上司や人事部に丸投げしてしまう経営層もいます。

現場の上司は日々の業務に追われ、育成に十分な時間を割けないのが実情です。

また、人事部も現場の具体的な業務内容を把握しきれていないため、画一的な研修しか提供できない場合があります。

経営層が育成の重要性を認識し、全社的なコミットメントを示すことで、初めて効果的な育成体制が構築されるのです。

社員が育ちづらい原因

会社の仕組みやマネジメント以外にも、社員が育ちづらくなる根本的な原因が存在します。

ここでは、採用段階から業務プロセスに至るまでの3つの原因を掘り下げます。

採用ミスマッチ

そもそも、会社の文化や価値観、求めるスキルセットと候補者の特性が合っていない「採用ミスマッチ」が起きている可能性があります。

どれだけ優れた育成プログラムを用意しても、本人の意欲や適性が伴わなければ、成長を促すことは困難です。

採用段階で、スキルだけでなく、カルチャーフィットや価値観の一致を慎重に見極めることが、育成の土台となります。

手順書の欠如

業務の手順が標準化されておらず、個人の経験や勘に頼っている状態では、新しく入った社員は何をどう学べば良いのか分かりません。

業務マニュアルや手順書が整備されていないと、指導する側も教える内容にばらつきが生じ、育成の質が安定しないのです。

業務プロセスを可視化し、誰が見ても分かる手順書を作成することは、属人化を防ぎ、効率的な育成を実現するために不可欠です。

OJT設計の欠如

OJT(On-the-Job Training)は、実践的なスキルを身につける上で非常に有効な手法です。

しかし、明確な計画なしに「とりあえず現場で覚えろ」という形骸化したOJTでは、効果は期待できません。

誰が(トレーナー)、誰に(対象者)、何を(目標)、どのように(計画)、いつまでに教えるのか。

このOJTの基本設計が欠如していると、場当たり的な指導に終始し、社員の体系的な成長には繋がりません。

社員を育てるために上司ができる対策

社員の成長には、日々の業務で最も関わりの深い上司の役割が極めて重要です。

ここでは、上司が主体的に取り組める具体的な育成施策を4つ紹介します。

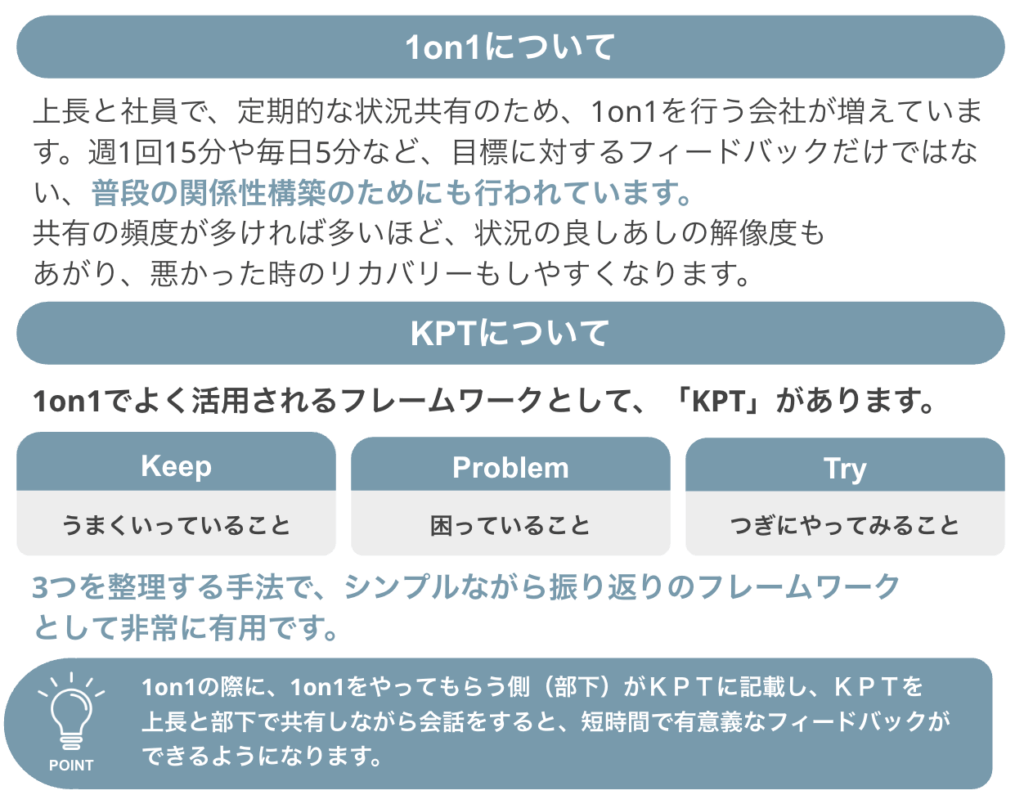

1on1の設計

1on1ミーティングは、部下の成長を支援するための有効なツールです。

重要なのは、単なる進捗確認の場にしないことです。

部下のキャリアプランや悩み、コンディションなどをじっくりと聴く時間を設けましょう。

頻度は週に1回、30分程度が理想です。

部下が安心して話せる関係性を築き、内省と成長を促す場として機能させることが、1on1成功の鍵となります。

目標設定OKRとMBOの接続

MBO(目標管理制度)による評価と、OKR(目標と主要な結果)による高い目標への挑戦を上手く接続させることが、部下の成長意欲を引き出します。

MBOで設定した必達目標に加えて、より挑戦的なOKRを設定し、達成に向けたプロセスを支援するのです。

会社のビジョンと個人の目標が連動していることを示し、本人が納得感を持って業務に取り組めるようサポートすることが重要です。

OJT運用示範同行任せる振り返り

効果的なOJTは、以下の4つのステップで運用することが推奨されます。

- 示範 (Show): まず上司が手本を見せる。

- 同行 (Tell): 部下に説明しながら、一緒にやってみる。

- 任せる (Do): 部下に一人でやらせてみる。

- 振り返り (Check): 結果をフィードバックし、次に繋げる。

このサイクルを回すことで、部下は着実にスキルを習得し、自信を持って業務に取り組めるようになります。

権限委譲とストレッチ課題

部下の成長段階に合わせて、少しずつ裁量権を与え、責任のある仕事を任せていきましょう。

現在の能力よりも少しだけ難易度の高い「ストレッチ課題」を与えることで、部下は自ら考え、工夫するようになります。

もちろん、失敗した際のサポート体制は整えておく必要があります。

部下を信頼して任せることが、当事者意識を育み、大きな成長へと繋がるのです。

社員を育てるためのアプローチ

社員を一人前に育てるためには、段階的かつ継続的なアプローチが求められます。

ここでは、社員の成長フェーズに合わせた4つのステップを紹介します。

基礎スキル形成

まずは、業務を遂行する上で土台となる基礎スキルを徹底的に習得させます。

ビジネスマナーやPCスキル、業界の専門知識などがこれにあたります。

この段階では、マニュアルを用いたり、研修を実施したりして、正しい知識と型をインプットすることが中心となります。

基礎が固まっていない状態で応用を求めても、成長には繋がりません。

高速フィードバック

基礎スキルを学び始めたら、実践の機会を多く設け、こまめにフィードバックを行うことが重要です。

日報や週報、短いミーティングなどを活用し、良かった点と改善点を具体的に伝えましょう。

フィードバックのサイクルを短くすることで、部下はすぐに軌道修正ができ、正しい行動が早く身につきます。

役割の拡張

基礎的な業務を一人でこなせるようになったら、徐々に任せる仕事の範囲や難易度を上げていきます。

例えば、最初は議事録作成だけだったのが、会議のファシリテーションを任せてみる、といった具合です。

新しい役割を与えることで、視座が高まり、これまで見えていなかった課題に気づくきっかけにもなります。

部下育成の委任

中堅社員へと成長したら、今度は後輩の指導を任せてみましょう。

人に教えることは、自身の知識やスキルを体系的に整理する絶好の機会となり、最も効果的な学習方法の一つです。

後輩の育成を通じて、マネジメントの視点が養われ、次世代のリーダーとしての成長が期待できます。

社員が育たないリスク

社員が育たない状況を放置すると、会社は様々なリスクを抱えることになります。

ここでは、組織の存続に関わる4つの重大なリスクについて警鐘を鳴らします。

採用・育成コスト増加

時間と費用をかけて採用した社員が育たずに辞めてしまうと、それまで投資したコストが全て無駄になります。

さらに、欠員を補充するために、再び採用コストがかかります。

このような負のサイクルは、企業の財務を圧迫する大きな要因となります。

生産性の頭打ち

社員一人ひとりのスキルが向上しなければ、組織全体の生産性も頭打ちになります。

いつまでも同じレベルの仕事しかできず、新しい価値を生み出すことができません。

市場の変化に対応できず、競合他社に遅れをとってしまうリスクが高まります。

管理職の燃え尽き

部下が育たないと、業務の負担が全て管理職に集中します。

プレイングマネージャーとして自身の業務をこなしながら、部下の仕事のカバーにも追われ、疲弊してしまいます。

優秀な管理職が燃え尽きてしまう(バーンアウト)ことは、組織にとって大きな損失です。

品質リスク

業務の標準化がされず、社員のスキルが低いままだと、製品やサービスの品質が安定しません。

ミスやクレームが増加し、顧客からの信頼を失うことに繋がります。

一度失った信頼を回復するのは容易ではなく、事業の根幹を揺るがしかねない重大なリスクです。

社員が育たないことに関してよくある質問

ここでは、社員の育成に関して多くの企業から寄せられる質問にお答えします。

自社の状況と照らし合わせながら、解決のヒントを探してみてください。

上司と制度どちらの問題か?

多くの場合、上司と制度の両方に課題があります。

上司個人の育成スキルに問題があるケースもあれば、育成を支援する会社の制度や文化が未整備であるケースもあります。

どちらか一方の責任にするのではなく、マネジメントと制度の両面からアプローチすることが、問題解決への近道です。

指導する際の注意点は?

指導する際は、相手のタイプや理解度に合わせることが重要です。

全員に同じ指導をしても、効果は限定的です。

また、ティーチング(教える)とコーチング(引き出す)を使い分けることも大切です。

一方的に答えを与えるのではなく、本人に考えさせ、気づきを促すような関わり方が、主体的な成長に繋がります。

評価と育成の両立は可能か?

評価と育成は密接に関連していますが、その目的は異なります。

評価は過去の実績を査定するものであり、育成は未来の成長を支援するものです。

これらを同じ面談で行うと、部下は評価を気にして本音を話しづらくなります。

可能であれば、評価面談と、育成を目的とした1on1などの面談は、時期や場を分けて実施することが望ましいでしょう。

社員が育たない環境を脱却しよう!【まとめ】

本記事では、社員が育たない原因を、会社の文化、マネジメント、採用など多角的な視点から解説し、具体的な対策を提示しました。

社員が育たない問題は、単一の原因で発生するわけではなく、様々な要因が複雑に絡み合っています。

上司の過干渉やフィードバックの不全、育成制度の欠如、採用のミスマッチなど、自社に当てはまる課題が見つかったのではないでしょうか。

この問題を解決するためには、経営層、管理職、人事部が一体となり、全社的に取り組む必要があります。

まずは、本記事で紹介した「1on1の設計」や「効果的なOJTの運用」など、明日から始められることから着手してみてください。

社員一人ひとりが成長を実感できる環境を整えることが、企業の持続的な成長の鍵となります。

社員が育たない環境から脱却し、共に成長できる強い組織を目指しましょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能