オンボーディングとは?ビジネス上の目的やメリット、OJTとの違いを解説

新入社員がなかなか定着しない。

新メンバーが思うように活躍できず、教育にかけた時間とコストが回収できない。

このような課題を放置すると、採用と教育の悪循環に陥り、組織全体の生産性も低下しかねません。

その重要な解決策が「オンボーディング」です。

計画的な受け入れと継続的なサポートによって、新メンバーの早期戦力化と定着を促す考え方です。

本記事では、オンボーディングの基本から実践プロセス、失敗しないための対策までを網羅的に解説します。

まずは全体像を理解し、自社の成長に繋げましょう 。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>人材育成に使えるフレームワークの一覧と活用法を徹底解説!導入成功のポイントも紹介

目次

オンボーディングの意味

オンボーディングという言葉は、従業員向けと顧客向けの二つの文脈で使われます。

それぞれの意味を正しく理解することが、効果的な施策を考える第一歩となるでしょう。

ここでは、ビジネスシーンで頻出する二つのオンボーディングについて解説します。

従業員オンボーディング

従業員オンボーディングとは、新しく組織に加わった人材が、早期に組織の一員として定着し、能力を発揮できるようにするための一連の取り組みのことです。

入社手続きや研修だけでなく、組織の文化や人間関係に馴染み、長期的に活躍してもらうことを目的とした継続的なサポート活動全般を指します。

新入社員が持つ不安や疑問を解消し、エンゲージメントを高めることで、個人の成長と組織の発展の両方に貢献すると考えられています。

カスタマーオンボーディング

カスタマーオンボーディングとは、新たに製品やサービスを導入した顧客が、その価値を早期に実感し、継続的に利用してもらうための支援プロセスを指します。

特にSaaSビジネスなど、継続利用が前提のサービスにおいて重要視される考え方です。

操作方法の説明に留まらず、顧客がサービスを通じて成功体験を得られるように導くことが目的とされています。

顧客が「このサービスを使い続けたい」と感じる状態を作り出すことで、解約率の低下や顧客満足度の向上に繋がるでしょう。

オンボーディングの目的とメリット

オンボーディングを計画的に実施することは、企業にとって多くの利点をもたらします。

従業員の定着からコスト削減まで、その目的と具体的なメリットを理解することで、より戦略的な人材育成が可能になるでしょう。

ここでは、企業がオンボーディングに取り組むことで得られる主要なメリットを3つの側面から解説します。

定着と早期離職抑制

オンボーディングの重要な目的の一つは、新入社員の定着率を高め、早期離職を防ぐことです。

入社後の孤立感や業務への不安は、離職の大きな原因となり得ます。

そこで、定期的な面談やメンター制度などを通じて、新入社員が安心して働ける環境を整備することが有効です。

組織への帰属意識や「ここで働き続けたい」というエンゲージメントを高めることで、人材の流出を防ぎ、安定した組織運営に貢献すると考えられています。

タイムトゥプロダクティビティ短縮と成果創出

新入社員が一人前に業務を遂行できるようになるまでの期間(タイムトゥプロダクティビティ)を短縮することも、オンボーディングの大きな目的です。

業務に必要な知識やスキルを体系的に提供し、明確な目標設定を行うことで、新入社員は効率的に成長できるでしょう。

計画的な研修やOJTを組み合わせ、小さな成功体験を積ませることが、早期の戦力化と成果創出に繋がります。

結果として、組織全体の生産性向上にも貢献すると言えるかもしれません。

コスト削減のロジック

長期的には、採用や教育に関わるコストの削減にも繋がる可能性があります。

早期離職が発生すると、再び採用活動を行うための広告費や、新しい人材を教育するための研修費用など、追加のコストがかかります。

オンボーディングによって定着率が向上すれば、こうした再採用・再教育のコストを抑制できるでしょう。

人材への投資効果を最大化するという観点からも、オンボーディングは経済的に合理的な施策だと考えられています。

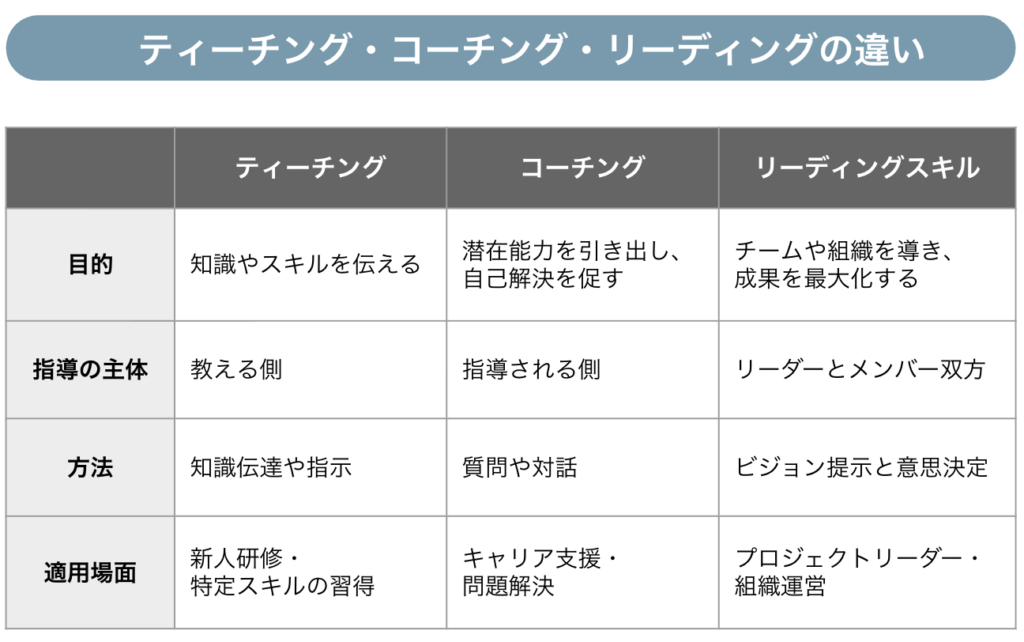

オンボーディングとティーチング、コーチング、リーディングの違い

オンボーディングは、単一の手法ではなく、複数のアプローチを組み合わせたプロセスです。

特に「ティーチング」「コーチング」「リーディング」は、新入社員の成長段階に合わせて使い分けることが重要とされています。

これらの違いを理解し、適切に実践することで、オンボーディングの効果を最大化できるでしょう。

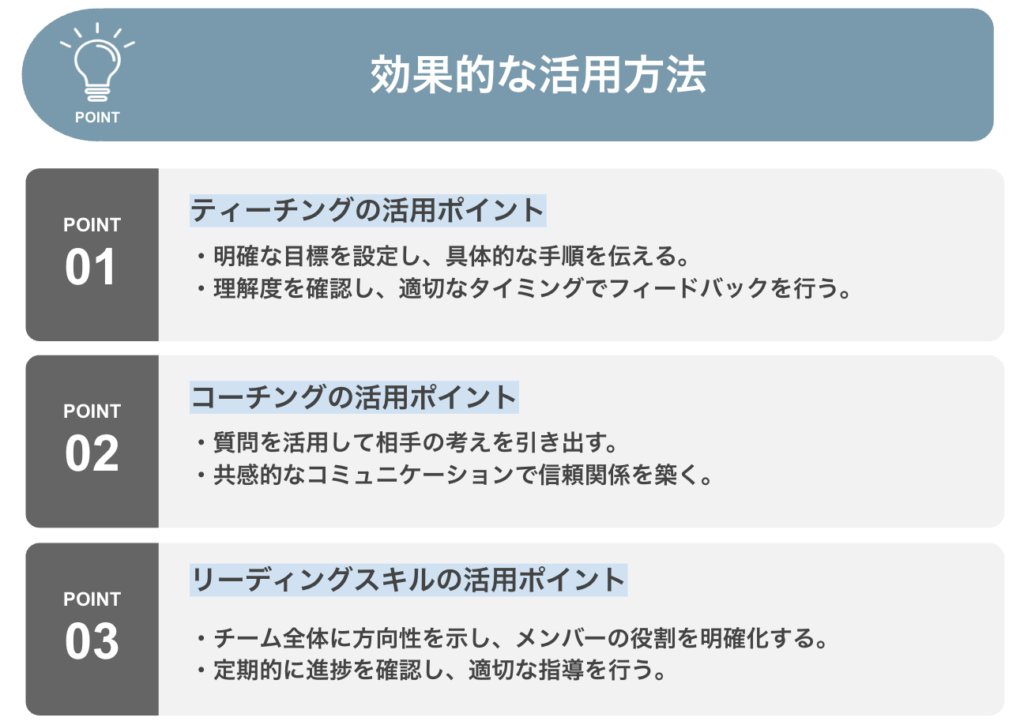

ティーチング:知識伝達と初期定着

ティーチングは、指導者が持つ知識やスキルを相手に教え、伝えることを主眼としたアプローチです。

主にオンボーディングの初期段階で用いられ、業務ルールや必要な専門知識など、答えが明確な事柄を効率的にインプットする際に有効とされています。

新入社員が業務の土台となる基礎を固めるために必要な関わり方と言えるでしょう。

一方的な伝達にならないよう、相手の理解度を確認しながら進めることが大切です。

コーチング:自走化を促す質問と振り返り

コーチングは、対話を通じて相手の内にある答えや可能性を引き出すアプローチです。

ティーチングで得た知識を実践する中で生まれた課題に対し、「どうすればもっと良くなると思う?」といった質問を投げかけ、本人に考えさせることが中心となります。

これにより、新入社員の主体性や問題解決能力を育むことができます。

オンボーディングの中期段階で、自律的に行動できる人材(自走化)を育てるために重要な手法です。

リーディング:方向性と意思決定で巻き込む

リーディングは、組織やチームが進むべき方向性を示し、メンバーを導いていくアプローチです。

ビジョンや目標を共有し、新入社員をより大きな意思決定のプロセスに巻き込むことで、当事者意識と貢献意欲を高める効果が期待できます。

オンボーディングの後期段階において、新入社員がチームの重要な一員として、より高い視座で業務に取り組むことを促すために用いられます。

組織の未来を共に創る仲間としてエンゲージメントを深める関わり方です。

| アプローチ | 目的 | 主な手法 | 活用フェーズ |

|---|---|---|---|

| ティーチング | 知識・スキルの伝達 | 指導、説明、デモンストレーション | オンボーディング初期 |

| コーチング | 思考力・主体性の育成 | 質問、傾聴、フィードバック | オンボーディング中期 |

| リーディング | 方向性の提示、巻き込み | ビジョン共有、権限移譲 | オンボーディング後期 |

オンボーディングの実践プロセス

効果的なオンボーディングは、入社前から計画的に始める必要があります。

新入社員の成長フェーズに合わせてアプローチを変えながら、長期的な視点でサポートしていくことが成功の鍵となるでしょう。

ここでは、入社前から約半年後までを想定した、具体的な実践プロセスを4つの期間に分けて解説します。

入社前:ティーチングで環境整備と期待値合わせ

オンボーディングは、内定から入社までの期間に既に始まっていると考えられます。

この段階では、ティーチングを中心に、入社後の不安を払拭し、スムーズなスタートを切れるよう準備を整えることが目的です。

例えば、必要な書類の案内、PCなどの備品準備、社内コミュニケーションツールへの招待などが挙げられます。

会社のビジョンや入社後の役割について事前に伝えることで、期待値を合わせ、入社初日からのエンゲージメントを高める効果も期待できるでしょう。

初日〜30日:ティーチング中心に早期勝利体験を設計

入社後1ヶ月間は、新しい環境に慣れ、基本的な業務を覚える重要な時期です。

ここでもティーチングが中心的な役割を果たします。

具体的には、社内ルールの説明、部署メンバーとの顔合わせ、簡単な業務のレクチャーなどを行います。

特に、早い段階で「できた」という成功体験(早期勝利体験)を積ませることが、本人の自信とモチベーションに繋がります。

達成可能な小さな目標を設定し、着実にクリアできるようサポートすることが求められます。

30〜90日:コーチングで自走化を促す

入社後1〜3ヶ月の期間は、基礎的な業務に慣れ、徐々に応用的なタスクに取り組む段階です。

このフェーズからは、ティーチングに加えてコーチングの比重を高めていくことが有効です。

上司やメンターは、定期的な1on1ミーティングなどを通じて、本人が直面している課題について質問を投げかけ、自ら解決策を考えられるように促します。

失敗を恐れずに挑戦できる環境を作り、振り返りを通じて学びを深めるサポートが、自律的な成長に繋がるでしょう。

90〜180日:リーディングで巻き込みと意思決定

入社後3〜6ヶ月が経過すると、新入社員はチームの一員として本格的な貢献が期待されるようになります。

この段階では、リーディングのアプローチを取り入れることが重要です。

チームの目標達成に向けた議論に参加させたり、一部の業務の意思決定を任せたりすることで、当事者意識を醸成します。

本人のキャリアプランについて話し合い、組織の方向性と個人の成長を結びつけることで、長期的な活躍と定着に繋がると考えられています。

ビジネスのオンボーディングにおけるKPIと評価設計

オンボーディング施策を成功させるためには、その効果を客観的に測定し、改善を続けることが不可欠です。

適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的な評価の仕組みを運用することで、施策が目的に沿って機能しているかを確認できます。

ここでは、代表的なKPIと評価の運用方法について解説します。

定着率・到達スピード・NPS/EX・CSAT(CS文脈)

オンボーディングの効果を測る指標は様々です。

- 定着率: 特定の期間(例:1年後)に、新入社員がどれだけ在籍しているかを示す指標です。

- 到達スピード: 新入社員が一人で業務を遂行できるレベルに達するまでの期間を指します。

- eNPS/EX(従業員体験): 従業員エンゲージメントを測る指標で、「この会社を友人や知人にどの程度勧めたいか」を尋ねることで測定されることが多いです。

- CSAT(顧客満足度): カスタマーオンボーディングにおいて、顧客がサポートや製品にどれだけ満足しているかを示す指標です。

オンボーディングレビューの頻度と運用

設定したKPIを計測し、オンボーディングの質を評価するために、定期的なレビューが重要になります。

一般的には、入社後1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月といった節目で、本人、上司、人事などが参加する面談を実施することが推奨されています。

レビューでは、目標の達成度や業務上の課題、人間関係の悩みなどをヒアリングし、次のアクションプランを共に考えます。

これにより、問題の早期発見と軌道修正が可能になるでしょう。

ビジネスのオンボーディングの失敗しやすいポイントと対策

多くの企業がオンボーディングの重要性を認識しつつも、その運用に課題を抱えているケースは少なくありません。

よくある失敗のパターンとその対策を事前に知っておくことで、より効果的な施策の設計と実行が可能になります。

ここでは、オンボーディングが形骸化してしまう主な原因と、それを防ぐための具体的な対策を解説します。

属人化してしまう

オンボーディングが失敗する一因として、教育担当者個人のスキルや経験に依存してしまう「属人化」が挙げられます。

担当者によって教える内容や質にばらつきがあると、新入社員の成長スピードにも差が出てしまう可能性があります。

対策として、業務マニュアルやチェックリストを整備し、誰が担当しても一定の品質を担保できる仕組みを作ることが有効です。

これにより、教育の標準化を図ることができるでしょう。

施策が断続してしまう

入社初期の研修だけでサポートが終わり、その後のフォローアップが途切れてしまうケースもよく見られます。

オンボーディングは、継続的なプロセスであることが重要です。

最初の数ヶ月で手厚いサポートが途絶えると、新入社員は孤立感を深めてしまうかもしれません。

対策としては、事前に3ヶ月後、半年後の面談などを計画に組み込み、PDCAサイクルを回し続けることが求められます。

継続的な関わりが、長期的な定着と成長を支えます。

目的とKPIがズレてしまう

オンボーディング施策を実施すること自体が目的になってしまい、本来のゴールを見失ってしまうことも失敗の要因です。

例えば、「研修を実施した回数」だけを追いかけ、「定着率の向上」という本来の目的に繋がっているかどうかの検証が疎かになることがあります。

対策として、まず「なぜオンボーディングを行うのか」という目的を明確にし、その達成度を測るためのKPI(例:定着率、eNPS)を設定し、常に目的に立ち返ることが重要です。

オンボーディングのチェックリスト

オンボーディングを円滑に進めるためには、抜け漏れなくタスクを管理できるチェックリストが非常に役立ちます。

役割別や時系列で必要な項目をリスト化しておくことで、関係者全員がやるべきことを明確に把握できます。

ここでは、すぐに活用できるチェックリストの項目例をいくつか紹介します。

必須項目チェックリスト

入社手続きや環境設定など、必ず対応すべき基本的な項目です。

- 労働契約書の締結

- 社会保険・雇用保険の手続き

- 給与振込口座の登録

- PC・携帯電話の貸与

- 各種システムのアカウント発行

- 名刺の発注

初日(Day1)対応チェックリスト

新入社員が安心して初日を過ごせるようにするための項目です。

- オフィスの案内

- チームメンバーへの紹介

- 直属の上司との1on1ミーティング

- 当面のスケジュール共有

- 歓迎ランチ会の設定

- 社内ツールの使い方レクチャー

30-60-90日レビュー&目標達成チェックリスト

定期的な振り返りと目標設定のための項目です。

- 30日: 基本業務の習熟度確認、人間関係の悩みヒアリング

- 60日: 自律的な業務遂行状況の確認、追加の権限移譲の検討

- 90日: 3ヶ月間の振り返り、次の3ヶ月の目標設定

- 設定した目標の達成度評価

- キャリアプランに関する対話

ロール別チェックリスト(人事/配属先/バディ/IT/本人)

関係者それぞれの役割を明確にするための項目です。

- 人事: 入社手続き全般、全体研修の実施

- 配属先上司: 業務目標の設定、1on1の実施、チームへの紹介

- バディ/メンター: 日常的な業務相談、ランチや雑談でのフォロー

- IT部門: PC設定、アカウント発行・権限設定

- 本人: 手続き書類の提出、設定目標の確認

リモート/ハイブリッド&セキュリティ/コンプライアンスチェックリスト

多様な働き方に対応するための項目です。

- 在宅勤務環境の確認(通信環境など)

- コミュニケーションルールの共有(オンライン会議、チャット)

- セキュリティポリシーに関する研修

- 情報資産の取り扱いに関する誓約書

- コンプライアンス研修の受講

ビジネスのオンボーディングに関してよくある質問

オンボーディングを導入・改善する際には、様々な疑問が生じることでしょう。

特に、既存の制度との関係性や、対象者に合わせた設計の工夫については、多くの担当者が悩むポイントかもしれません。

ここでは、オンボーディングに関して頻繁に寄せられる質問とその考え方について解説します。

OJTと併用時の注意点は?

OJT(On-the-Job Training)は、オンボーディングを構成する重要な要素の一つと捉えることができます。

注意点として、OJTを「現場任せの教育」にしないことが挙げられます。

オンボーディング全体の計画の中で、OJTを「実践を通じてスキルを定着させる期間」と位置づけ、明確な目標や育成計画を立てることが重要です。

OJT担当者と人事、上司が連携し、進捗を共有しながら進めることで、より効果的な育成に繋がるでしょう。

新卒と中途で設計はどう変える?

オンボーディングの設計は、対象者の経験値に合わせて変えることが望ましいです。

新卒社員の場合は、社会人としての基礎マナーやビジネスマインドの醸成から始める必要があるかもしれません。

一方、中途採用者の場合は、即戦力としての活躍が期待されます。

前職のやり方から自社のやり方へと考え方を切り替える「アンラーニング」の支援や、早期にパフォーマンスを発揮できるような情報提供が中心となるでしょう。

どちらの場合も、組織文化への適応を促す点は共通して重要です。

テンプレやチェックリストはどこから始める?

これからオンボーディングを仕組み化する場合、まずは完璧を目指さずにスモールスタートを切ることがおすすめです。

最初は「必須項目チェックリスト」や「初日対応チェックリスト」など、最低限必要なものから作成してみましょう。

そして、実際に入社した社員や受け入れ部署からフィードバックをもらい、少しずつ改善を加えていくのが現実的な進め方です。

テンプレートを参考にしつつも、自社の状況に合わせてカスタマイズしていくことが成功の鍵と言えるかもしれません。

オンボーディングで社員の戦力化を加速しよう!【まとめ】

オンボーディングは、新入社員の早期離職を防ぎ、早期戦力化を実現するための計画的かつ継続的な取り組みです。

単なる研修ではなく、ティーチング、コーチング、リーディングといった多様なアプローチを組み合わせ、個人の成長と組織への定着を支援します。

その効果を最大化するためには、属人化を防ぎ、目的とKPIを明確にした上で、チェックリストなどを活用して仕組み化することが重要です。

本記事で紹介したプロセスやポイントを参考に、自社に合ったオンボーディングを設計・実践することで、新入社員と組織の双方にとって良い結果をもたらすことができるでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能