プレゼン資料の作り方は?構成・デザインのポイントを紹介!

「プレゼン資料を作りたいけど、何から手をつけていいかわからない」と、お困りではありませんか?

自己流で作った資料は、内容がまとまっていなかったり、デザインが見づらかったりして、伝えたい内容が相手に全く伝わらないかもしれません。

実は、聞き手の心を動かすプレゼン資料は、正しい「型」と「手順」で誰でも作れます。

本記事では、プレゼン資料作成の流れや、プレゼンが伝わりやすいデザイン・話し方のコツ、すぐに使えるテンプレートを紹介します。

本記事を読めば、プレゼンの資料作りで迷う場面を減らせるはずです。

自信を持って、聞き手の心を動かすプレゼンを作りましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

>>営業戦略の立て方とは?フレームワークと5ステップの具体例やポイントを徹底解説

目次

プレゼン資料作成前の準備

プレゼンの成否は、資料を作り始める前の「準備」で9割決まります。

以下では、プレゼンを成功に導くための、重要な2つの土台作りについて解説します。

プレゼンで達成したいゴールを決める

プレゼンの資料作成を始める前に「誰に」「どうなってほしいか」を決め、プレゼンのゴールを明確にしましょう。

ゴールが曖昧なままでは、資料に盛り込むべき情報の優先順位がつけられず、メッセージの軸がブレてしまいます。

例えば、プレゼンのテーマが「新商品の提案」なら、ゴールを「部長に企画の承認をもらい、来期予算の獲得を目指す」と設定するといった具合です。

「ただ新商品を説明する」のと「承認と予算を得る」のでは、含めるべきデータや強調すべきポイントが全く異なります。

上記のように、まずはプレゼンを通じて達成したい最終的な目標の決定が、資料作成の基盤になります。

聞き手のニーズを分析してペルソナを設定する

ゴールが決まったら聞き手を具体的に分析し、一人の人物像(ペルソナ)として設定しましょう。

聞き手の役職・知識レベル・価値観・そして「何を期待し、何を懸念しているか」を深く理解すると、相手の心に響きやすいメッセージを届けられます。

例えば、聞き手である部長のペルソナを「常にコスト意識が高く、新しいことには慎重だが、データに基づいた将来性のある提案は評価する人物」と設定します。

そうすれば「コスト削減の見込み」「過去の成功事例」「想定されるリスクと対策」など、部長が求める情報を重点的に盛り込んだ、説得力のある構成を組み立てられるのです。

聞き手の人物像を深く理解し、相手目線のプレゼンを心がけましょう。

プレゼン資料作成の3STEP

プレゼン資料作成前の準備が整ったら、次は資料作成のステップに進みます。

本項では、論理的で分かりやすい資料を、効率的に作るための3つのステップを詳しく解説します。

STEP1:伝えたい情報を整理して構成を作成する

まずは、いきなりPowerPointなどを開かず、伝えたい情報を整理して話の骨格となる「構成」を作成しましょう。

プレゼン資料の作成で、すぐにスライドを作り始めてしまうと、途中で話の順序に迷ったり内容を大幅に修正したりする事態になりかねません。

最初に全体の設計図を作ると、こうした手戻りを防ぎ、効率的かつ論理的な資料作成が可能になります。

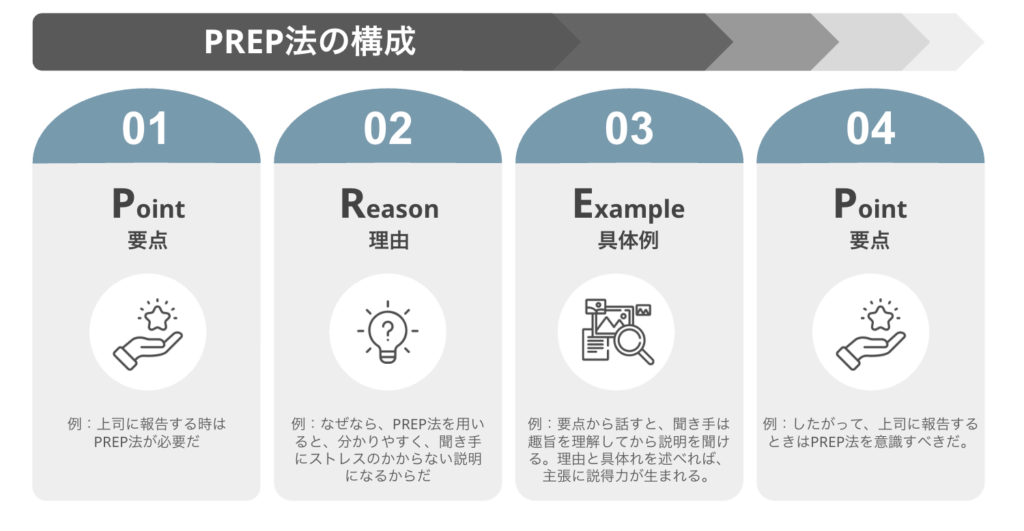

構成作成には、PREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論)などのフレームワークの活用がおすすめです。

まずはテキストで全体のストーリーラインを固めるステップが、伝わるプレゼンへの第一歩です。

STEP2:構成案を元にスライドを作成する

全体の構成案が固まったら、次は構成案を元に「どのスライドで、何を伝えるか」を決めながら、情報をスライドに落とし込みます。

例えば「理由①:市場の拡大」の項目をスライドに落とし込む場合、まずスライドのタイトルを「【問題提起】〇〇市場は急速に拡大中」とします。

本文エリアには「ここに市場規模推移のグラフを挿入」「出典:〇〇調査」などのメモ書きと、主要メッセージ(例:「今後5年で2倍に成長」)だけをテキストで入力します。

全スライドの役割と配置する情報の種類を「仮置き」していくと、プレゼン全体の流れを視覚的に確認できるため、後のデザイン作業もスムーズに進められるでしょう。

STEP3::スライドのデザインを調整する

全てのメッセージをスライドに落とし込み、資料の全体像が完成したら、最後にデザインを調整して見栄えを整えます。

一貫性のあるデザインは、資料のプロフェッショナルな印象を高め、内容の信頼性を補強する効果があるのです。

まず資料全体で使う色やフォントのルールを決め、全スライドに一括で適用します。

企業のロゴやページ番号を共通のフッターに配置したり、各スライドのタイトルの位置やサイズを統一したりするのも効果的です。

図形やテキストボックスの高さを揃えたり、オブジェクト間の余白を均等にしたりするだけでも、資料は格段に洗練された印象になります。

この最終調整によって、説得力のある内容に仕上がるでしょう。

プレゼンで見やすいスライドデザインを作る8つのポイント

本項では、プレゼン内容の伝わりやすさを向上させる、スライドデザインの8つの具体的なポイントを解説します。

ぜひ、参考にしてください。

配色は3色に絞る

資料全体で使う色はベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色に絞るのが基本です。

色数が多すぎると視線が散らかり、重要な部分がわからなくなる上、全体的にまとまりのない稚拙な印象を与えてしまうためです。

| 色 | 比率 | 説明 | 使う色 |

|---|---|---|---|

| ベースカラー | 70% | スライドの背景や広い面積を占める部分 | 白や薄いグレーなど |

| メインカラー | 25% | テキストや図形の基本色 | 企業のロゴカラーやプレゼンのテーマに合った色 |

| アクセントカラー | 5% | 特に強調したい箇所やグラフの特定の部分に限定して使用する | メインカラーの反対色などの目立つ色 |

このルールを守るだけで、伝えたい情報が際立つ洗練されたデザインになるでしょう。

読みやすいフォントとサイズを選ぶ

フォントやフォントサイズは、資料の読みやすさと印象を大きく左右します。

プレゼン資料では、スクリーンでの視認性が高い「ゴシック体」を選ぶのがおすすめです。

Windowsなら「メイリオ」「游ゴシック」、Macなら「ヒラギノ角ゴシック」などが定番で、表示崩れが起きにくい点でも安心です。

また、小さすぎる文字は、後方にいる聞き手には全く読めず、プレゼンへの参加意欲を削いでしまう可能性があります。

会場の広さにもよりますが、最低でもタイトルは28pt~40pt、本文は18pt~24ptを目安にしましょう。

読みやすさへの配慮は、聞き手への思いやりであり、プレゼンの信頼性の向上にもつながります。

レイアウト4原則(近接・整列・反復・対比)を意識する

見やすいレイアウトを作るためには、レイアウトの4原則を意識しましょう。

| 原則 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 近接 | 関連する情報同士を近づけてグループ化する | 写真とそのキャプションを近くに配置する |

| 整列 | 各要素の端や中心を目に見えない線で揃える | テキストボックスの左端を一直線に揃える |

| 反復 | デザイン要素(フォント・色・線種など)を繰り返し使う | 各スライドのタイトルは同じフォント・サイズ・色にする |

| 対比 | 要素のサイズ・色・太さなどで強弱をつけて違いを明確にする | 強調したいキーワードの文字サイズを大きくまたは太字にする |

一つでも意識するだけで、資料の分かりやすさは格段に向上します。

図解や写真で視覚的にわかりやすくする

人間は文字だけの情報よりも、視覚的な情報を組み合わせた方が理解が速く、記憶に残りやすいです。

複雑な関係性や仕組みの説明、あるいは感情に訴えかけたい場面では、積極的に図解や写真を活用しましょう。

例えば「3つの部門が連携する新しい業務フロー」を説明する際に、文章で長々と説明するのではなく、矢印を使ったシンプルなフローチャートで示すだけで、関係性が一目瞭然になります。

また、サービスの導入事例を紹介するなら、顧客企業のロゴや担当者の写真を入れると、信頼性とストーリー性が格段に高まるのです。

文字情報をビジュアルに置き換えるひと工夫が、聞き手の理解度を格段に引き上げます。

1スライドにつき1メッセージを意識する

一つのスライドに複数の異なるテーマやメッセージを詰め込むと、聞き手は情報を処理しきれず、結局何も頭に残りません。

伝えたいメッセージの数だけ、スライドを用意しましょう。

例えば「当社の強みは、品質、価格、サポートの3点です」と伝えたい場合、これらを1枚のスライドに箇条書きにするのではなく、3枚に分けるのが理想です。

スライドの分け方の例

- スライド1:強み① 品質へのこだわり

- スライド2:強み② 圧倒的なコストパフォーマンス

- スライド3:強み③ 24時間365日の万全なサポート体制

これにより、話し手は各メッセージに集中して説明でき、聞き手も一つ一つの情報を着実に理解できます。

テンプレートを活用する

デザインに自信がない、あるいは作成時間を短縮したい場合には、テンプレートの活用が効果的です。

テンプレートを使えば、簡単に見栄えの良い資料を作成できるでしょう。

PowerPoint・Googleスライド・Canvaなどには、無料で利用できるテンプレートが豊富に用意されています。

ただし、テンプレートを選ぶ際は奇抜なデザインのものや、装飾が過剰なものは避けるのが賢明です。

プレゼンの目的や聞き手に合わせて、シンプルで情報の邪魔をしない、汎用性の高いデザインを選びましょう。

テンプレートはあくまで土台と考え、内容に合わせた柔軟なカスタマイズが重要です。

読む順番はZ字の流れにする

人間の視線は、横書きの媒体では左上から右へ、そして左下へ移り最後に右下へと「Z」の形に動く傾向があります。

この自然な視線の流れを意識して情報を配置すると、聞き手はストレスなく内容を理解しやすいです。

情報の配置は、以下を意識しましょう。

- 左上: スライドのタイトルや最も伝えたい結論を配置する

- 右上: 補足情報やロゴなどを配置する

- 左下: 具体例や詳細データの開始位置とする

- 右下: 結論のまとめや次のアクションへの誘導などを配置する

聞き手に「どこを見ればいいのだろう」と迷わせない細やかな配慮が、プレゼンへの集中力を最大限に引き出し、プレゼンのわかりやすさにつながります。

重要な部分には強弱をつける

全ての文字が同じサイズ・太さでは、重要な部分が一目ではわかりません。

伝えたいメッセージに優先順位をつけ、デザインで強弱(ジャンプ率)をつけると、要点を効果的に伝えられます。

強弱のつけ方には、以下があります。

- サイズを変える: 最も重要なキーワードや数値を、他のテキストより大きくする

- 太さを変える: 強調したい部分を太字にする

- 色を変える: アクセントカラーを使い、注目させたい単語の色を変える

- 余白を空ける: 重要な要素の周りに十分な余白を取ることで、その要素を際立たせる

一つのスライドで強調する箇所を1~2箇所に絞ると、本当に伝えたいメッセージが的確に伝わりやすいでしょう。

プレゼンが相手に伝わりやすくなる話し方

素晴らしい資料が完成しても、伝え方が悪ければプレゼンの効果は減ってしまいます。

以下では、プレゼンをより魅力的で説得力のあるものにする、3つの話し方を紹介します。

大事な部分は繰り返したり間を入れたりして協調する

プレゼンにおいて最も伝えたいキーワードやメッセージは、一度の説明では聞き手の記憶に残りません。

言葉を変えたり、質問を投げかけたりしながら、重要な部分を意識的に繰り返しましょう。

また、大事なことを説明する直前に、あえて一瞬の間を作るのも非常に効果的です。

沈黙が生まれると、聞き手は「何か重要なことが始まるぞ」と自然に意識を集中させます。

「ここで最もお伝えしたいのは…(間)…〇〇ということです」といった話し方をすると、言葉の重みが増し、聞き手に伝わりやすくなるのです。

ボディランゲージを入れる

プレゼンの内容は、言葉だけで伝わるわけではありません。

身振り手振り・表情・姿勢などのボディランゲージも、プレゼンの説得力を左右するのです。

例えば、重要なポイントを指し示す・規模の大きさを両手で表現する・聞き手に問いかける際に少し前に乗り出す、といった自然な動きを取り入れると、聞き手の理解度が上がります。

ずっと同じ場所で固まって話すのではなく、少しステージ上を動いたり、聞き手全体を見渡したりする動きも、プレゼンの伝わりやすさに影響します。

自信のある堂々とした態度や、言葉に連動した身体の動きは、それだけでプレゼンの説得力を高めるのです。

横文字を避けわかりやすい言葉を使う

専門用語やビジネスで多用されるカタカナ語(横文字)は、知的な印象を与えると勘違いされがちですが、実際には聞き手の理解を妨げる大きな要因になります。

特に、聞き手の知識レベルが様々である場合は、誰もが理解できる平易な言葉を選ぶのが鉄則です。

例えば「アサイン」「コミット」「エビデンス」などの言葉は「担当させる」「約束する」「証拠・根拠」と言い換えられます。

プレゼンの説明では、横文字を多用するよりもなじみのある言葉や話し方の方が、聞き手は内容を理解しやすくなるのです。

相手に正しく内容を理解してもらうプレゼンを、意識しましょう。

プレゼンの作り方に関するよくある質問

最後に、プレゼン資料の作り方に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

重要なポイントを押さえて、プレゼンの資料作成の不安を解消しましょう。

プレゼン資料は何ページが適切?

適切なページ数に絶対的な正解はありませんが、ページ数よりも「時間内に伝えきれるか」が重要です。

枚数が多すぎて早口になったり、逆に少なすぎて時間が余ったりする事態は避けなければなりません。

目安として「発表時間(分)÷ 1〜2分」で計算する方法があり、10分のプレゼンなら5〜10枚程度となります。

しかし、「1スライド1メッセージ」を徹底し、テンポよく多くのスライドを見せるなら、ページ数は30枚、40枚になる場合もあります。

そのため、時間内に最も効果的にメッセージが伝わる構成と情報量を優先しましょう。

プレゼン資料の文字数は1枚につき何文字が理想?

1枚のスライドあたりの文字数は、可能な限り少なくしましょう。

理想は、タイトルや箇条書きのキーワードを含めて50文字前後です。

文字で埋め尽くされたスライドは、聞き手に読む負担を強いてしまい、プレゼンの内容から意識が逸れてしまうためです。

例えば「当社の新サービスは、AIを活用して業務を自動化し、大幅なコスト削減を実現します」という文章があるとします。

この場合、スライドには「【AI活用】業務プロセスの完全自動化」というキーワードと、具体的なコスト削減率を示すグラフだけを提示し、詳細はすべて口頭で説明するのです。

スライドはあくまで話の補助と割り切り、情報を削ぎ落とす勇気を持ちましょう。

プレゼン資料の作成はいつ始めるべき?

プレゼン資料の作成のタイミングは、遅くても本番の1週間前がおすすめです。

良いプレゼンとは、質の高い資料と練り上げられた発表がセットになって初めて成立するからです。

資料作成だけに時間を費やし、声に出して練習する時間が確保できなければ、本番でプレゼンの内容を上手く伝えられない可能性があります。

例えば、金曜日の本番に向けて、前の週の金曜日には準備を開始します。

週末で構成と思考の整理を行い、月曜〜火曜で資料を作成、水曜〜木曜で修正と発表練習に集中する、といったスケジュールを組むと、心にも時間にも余裕が生まれるはずです。

計画的に準備を進め、十分な練習時間を確保しましょう。

初心者がプレゼン資料を最短で作るコツは?

初心者の方が最短で質の高い資料を作るには、デザインはテンプレートに任せて、自分は構成作りに集中する方法がおすすめです。

資料作成で最も時間がかかり、かつ初心者が悩みやすいのが「どうすれば見栄えが良くなるか」というデザインの部分です。

しかし、プレゼンの本質は見た目ではなく構成にあります。

そのため構成さえできていれば、あとはテンプレートにテキストと図を落とし込む作業だけになり、プレゼン資料の作成がスムーズに進みます。

デザインで悩む時間をなくし、構成作りに集中できると、結果的に最短でのゴールにつながります。

プレゼン資料のスライド比率は4:3と16:9のどちらを選ぶべき?

スライドの比率は特別な理由がない限り、主流である16:9(ワイド画面)を選びましょう。

現在、世の中で使われているプロジェクターやPCモニターのほとんどが16:9のワイド比率に対応しています。

4:3でスライドを作成すると、スクリーンの両端に黒い余白ができてしまい、見栄えが悪くなるだけでなく、画面全体を有効活用できないためです。

例えば発表先の機材が非常に古く、4:3のスクリーンしかない場合や、A4用紙に印刷して配布する目的がある場合は、例外として4:3の比率が適しています。

基本は16:9の比率で作成し、発表環境が特殊な場合のみ4:3を検討する、という判断基準で良いでしょう。

プレゼン資料の作り方を押さえてプレゼンを成功させよう

本記事では、プレゼン資料の作り方について、準備段階から構成、デザイン、話し方のコツまで網羅的に解説しました。

成功するプレゼンの鍵はセンスではなく、ゴールと聞き手を明確にする準備段階にあります。

次に、PREP法などの型に沿って論理的な構成を組み、それを元に「1スライド1メッセージ」の原則でスライドを作成します。

デザインは、配色やフォント、レイアウトの基本ルールを守るだけで、誰でも見やすい資料作成が可能です。

上記の手順とポイントを押さえれば、伝えたいメッセージを伝えやすくなり、プレゼンを成功させられる可能性が高まるでしょう。

ぜひ本記事を参考に、自信を持ってプレゼン作成に取り組んでみてください。