MBO(目標管理制度)とは?メリットやデメリットから導入方法まで解説

「社員のモチベーションが上がらない」「評価に納得感がなく、不満の声があがる」「会社全体の目標と、各社員の業務が噛み合っていない気がする」。

このような組織の課題に、頭を悩ませてはいませんか。

放置すれば、生産性の低下や人材流出につながりかねません。

その解決策として、経営学の父ドラッカーが提唱した「MBO(目標管理制度)」が有効です。

本記事では、MBOの基礎知識から、混同されがちなOKRとの違い、具体的な導入ステップまでを網羅的に解説します。

自社に最適な人材育成と評価の仕組みを構築し、組織を次のステージへ進めるための一歩を踏み出しましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

MBO(目標管理制度)の基礎知識

MBOを効果的に活用するためには、まずその本質と背景を正しく理解することが不可欠です。

ここでは、MBOの基本的な定義と、なぜ現代においても重要なマネジメント手法として注目され続けているのかを解説します。

MBOとは何か

MBOとは、ドラッカーが提唱したManagement by Objectivesの訳語であり、社員が自ら業務目標を設定し、その達成度で評価される仕組みです。

最大の特徴は上司主導のノルマではなく、目標設定への社員の参加と自己統制によってモチベーションと成果を結び付ける点にあります。

厚生労働省「人材育成事例125」はMBOを「公平性」と「納得性」のある公開型評価システムと定義しています。

目的は①業務目標を明確にして能力向上を促す、②努力の結果を賃金に正しく反映させる、の2点です。

現在、日本企業の約8割が制度を採用し、評価と育成を両立させる人材マネジメントの基盤として機能しています。

MBOが注目され続ける理由

MBOが提唱されたのは1950年代ですが、現代に至るまで多くの企業で導入され、注目され続けています。

その理由は、変化の激しい現代のビジネス環境において、従業員の自律性とエンゲージメントが企業の競争力を左右する重要な要素となっているからです。

終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムが変化し、個人のキャリア観も多様化しています。

このような状況下で、企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりが自らの役割を認識し、能動的にパフォーマンスを発揮する必要があります。

MBOは、個人目標と組織目標を結びつけ、従業員に「やらされ感」ではなく「自らで達成する」というモチベーションを与えるでしょう。

このプロセスを通じて、従業員のエンゲージメントを高め、変化に対応できる強い組織を構築する有効な手段として、今なおその価値が再認識されているのです。

MBO(目標管理制度)とOKRやKPIの違い

MBOを検討する際、よく比較対象となるのが「OKR」や「KPI」です。

これらのフレームワークとの違いを明確に理解することで、自社の目的や状況に最も適した手法を選択・活用できます。

それぞれの特徴と関係性を整理し、効果的な運用方法を探りましょう。

OKRとの違いと使い分け

OKR(Objectives and Key Results)は、高い目標を掲げ、組織全体の方向性を統一するためのフレームワークです。

MBOが主に人事評価や個人の能力開発に焦点を当てるのに対し、OKRは組織全体の目標達成とエンゲージメント向上を最優先します。

この目的の違いから、両者の使い分けが重要になります。

MBOは半期や通期といった長いサイクルで個人の評価を行う場面に適しているのです。

一方、OKRは四半期などの短いサイクルで、組織全体の挑戦的な目標(Objective)と、その達成度を測る具体的な指標(Key Results)を全社で共有し、スピーディーに進捗を追う場面で効果を発揮します。

人事評価を主軸に置くならMBO、組織の急成長や変革を目指すならOKR、という使い分けが基本です。

KPIとの違いと連動方法

KPI(Key Performance Indicator)は、目標達成に向けたプロセスの進捗状況を測るための「中間指標」です。

日本語では「重要業績評価指標」と訳され、日々の業務が最終目標にどれだけ貢献しているかを可視化する役割を担います。

MBOが「何を達成するか」というゴール(目標)そのものを設定するのに対し、KPIはそのゴールに至るまでの「過程」を定量的に測定するものです。

両者は対立する概念ではなく、連動させることで強力な効果を発揮します。

具体的には、MBOで設定した目標を達成するために、どのような行動が必要かを分解し、その行動量を測る指標としてKPIを設定します。

例えば、「新規顧客獲得数30件」というMBO目標に対し、「月間アポイント獲得数50件」のようなKPIを設定することで、日々の行動が明確になるでしょう。

併用パターンと失敗例

MBOとOKRは、その特性を理解すれば効果的に併用することが可能です。

成功する併用パターンは、組織の挑戦的な目標達成のためにOKRを用い、個人の貢献度や成長を評価するためにMBOを用いるというハイブリッド型です。

具体的には、全社で共有する挑戦的な目標をOKRで設定し、チームや個人の目標は、そのOKRに貢献する内容を含めつつ、個人の役割や成長に合わせた形でMBOとして設定します。

これにより、組織全体の目標達成と、個人の公正な評価・育成を両立させることができます。

一方で、併用に失敗する典型的な例は、両者の目的を混同してしまうケースです。

例えば、挑戦的であるべきOKRの達成度を、そのままMBOの人事評価に直結させてしまうと、社員はペナルティを恐れて意欲的な目標を設定しなくなります。

結果として、OKRは形骸化し、MBOも単なるノルマ管理に成り下がり、双方のメリットが失われてしまいます。

併用を成功させるには、それぞれの制度の目的を社内で明確に共有し、評価制度との連携方法を慎重に設計することが極めて重要です。

MBO(目標管理制度)のメリット3選

MBOを適切に導入・運用することで、企業と従業員の双方に多くのメリットがもたらされます。

ここでは、MBOがもたらす代表的な3つのメリットを解説します。これらの利点を理解することで、MBO導入の目的がより明確になるでしょう。

主体性やモチベーション向上

MBOの最大のメリットの一つは、従業員の主体性とモチベーションを大幅に向上させる点にあります。

MBOでは、会社の目標や方針を踏まえつつも、最終的な個人の目標は上司との対話を通じて、従業員自らが設定に関与します。

この「自分で決める」というプロセスが、目標に対する当事者意識を生み出します。

トップダウンで与えられたノルマではなく、自らが設定に関わった目標であるため、「やらされ感」が薄れ、「自分の目標」として達成意欲が湧きやすくなります。

目標達成に向けた具体的な行動計画も自ら考えるため、指示待ちではなく自律的に仕事を進める姿勢が育まれます。

そして、困難を乗り越えて目標を達成した際には、大きな達成感と自信を得ることができ、これが更なるモチベーション向上につながるという好循環が生まれるのです。

評価の透明性と納得感

MBOは、人事評価のプロセスに透明性をもたらし、従業員の納得感を高める上で非常に有効です。

評価期間の開始時に、評価者である上司と被評価者である部下が「何を」「どこまでやれば」「どのような評価になるか」という基準を共有し、合意の上で目標を設定するからです。

これにより、評価基準の曖昧さが排除されます。

期末の評価面談では、設定した目標に対する達成度という客観的な事実に基づいて話し合いが行われます。

上司の主観や印象だけで評価が決まることを防ぎ、公正な評価を実現しやすくなるでしょう。

たとえ評価が期待通りでなかったとしても、その理由が目標達成度という具体的な根拠に基づいているため、従業員は結果を受け入れやすくなります。

このような評価への納得感が、会社や上司への信頼を育むのです。

組織目標とのアラインメント強化

MBOを正しく運用することで、組織全体の目標と従業員個人の目標の方向性を一致させ、組織力を強化できます。

これは「アラインメントの強化」と呼ばれ、MBOの最も重要なメリットの一つです。

まず、会社や部門の大きな目標が示され、従業員はその目標を達成するために自分には何ができるかを考え、個人の目標に落とし込んでいきます。

このプロセスを通じて、従業員は自分の日々の業務が、会社のどの部分に、どのように貢献しているのかを明確に理解できます。

自分の仕事の意義を実感できるため、エンゲージメントが高まるでしょう。

組織の全員が同じ方向を向いて力を合わせることで、一人ひとりの力の総和をはるかに超える、大きな成果を生み出すことが可能になるのです。

まさに、組織という船の乗組員全員が、同じ目的地に向かってオールを漕ぐ状態を作り出します。

MBO(目標管理制度)のデメリット3選

MBOが持つ潜在的な課題やリスクについて深く掘り下げます。

形骸化の問題から評価における注意点、そして現代におけるMBOの位置づけまで、導入前に知っておくべきデメリットを解説します。

形式化や形骸化しやすい

MBOの運用で最も陥りやすいのが、制度の形式化・形骸化です。

目標設定そのものが目的となってしまい、期初に目標シートを作成して提出したら、期末まで放置されるというケースが少なくありません。

これでは、本来の目的である主体性の向上や組織貢献にはつながらず、単なる事務作業が増えるだけの「やらされ仕事」になってしまいます。

このような形骸化は、目標設定後の進捗確認やフィードバックが不足している場合に起こりがちです。

上司が部下の目標に関心を持たず、定期的なコミュニケーションを怠ると、従業員のモチベーションは低下します。

結果として、MBOは「評価のためだけに存在する形式的な儀式」と化し、従業員の成長にも組織の成果にもつながらない、意味のない制度になってしまうのです。

評価バイアスと短期志向のリスク

MBOは評価の納得感を高める一方で、評価者のスキルによっては評価バイアスが生じるリスクも抱えています。

例えば、部下との関係性が近いほど評価が甘くなる「情実評価」や、目標の難易度を考慮せずに達成率だけで判断してしまうといった問題です。

このような不公平な評価は、従業員の不信感やモチベーション低下に直結します。

また、評価に直結するがゆえに、従業員が達成しやすい低い目標ばかりを設定したり、成果が出やすい短期的な目標に偏ったりするリスクもあります。

本来挑戦すべき難易度の高い目標や、成果が出るまでに時間がかかる中長期的な取り組みが敬遠されるようになると、組織の持続的な成長が阻害されかねません。

目先の評価にとらわれず、いかに挑戦を促すかがMBO運用の課題です。

『時代遅れ』批判への反論

近年、OKRなどの新しい目標管理手法が登場したことで、「MBOは時代遅れだ」という批判を耳にすることがあります。

確かに、MBOが人事評価と強く結びつきすぎた結果、挑戦を阻害する、運用が硬直化するといった弊害が指摘されるのは事実です。

しかし、この批判はMBOの本質的な価値を見過ごしています。

MBOの根幹にある「従業員の自律性を促し、組織目標と個人目標を連携させる」という思想は、現代においても全く色褪せていません。

むしろ、働き方が多様化し、個人のキャリア自律が求められる現代だからこそ、その重要性は増しています。

問題はMBOという仕組みそのものではなく、その運用方法にあるのです。

形骸化や短期志向といったデメリットを理解し、1on1での対話を充実させるなど、運用を工夫し続けることで、MBOは今なお強力なマネジメントツールとして機能します。

MBO(目標管理制度)の導入ステップ

MBOを自社に導入し、効果的に機能させるための具体的な手順を4つのステップで解説します。

本パートを理解することで、準備から評価、そして次のサイクルへとつなげるまでの一連の流れを体系的に学び、スムーズな制度導入を実現できます。

STEP1:導入準備

MBO導入の成否は、この準備段階で8割決まると言っても過言ではありません。

まず最も重要なのは、「なぜMBOを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「人材育成を促進するため」「評価の納得感を高めるため」「組織の目標達成力を強化するため」など、自社の課題に即した目的を経営層と人事部が中心となって定義します。

次に、その目的に基づいて、評価のルールや賃金・昇進への反映方法といった制度の全体像を設計します。

誰が、いつ、どのように目標を設定し、評価を行うのか、具体的な運用フローを固めましょう。

そして、管理職や一般社員に対して、MBO導入の目的や概要について丁寧に説明し、理解と協力を得るための説明会や研修を実施します。

ここでの丁寧なコミュニケーションが、後の形骸化を防ぐ鍵となります。

STEP2:目標設定ワークショップとSMART活用

次に、実際に目標を設定するフェーズです。

ここで重要なのは、組織の目標と個人の目標をしっかりと連鎖させることです。

まず会社のビジョンや中期経営計画から部門目標へとブレイクダウンし、その部門目標を達成するために、各個人がどのような貢献をすべきかを考えます。

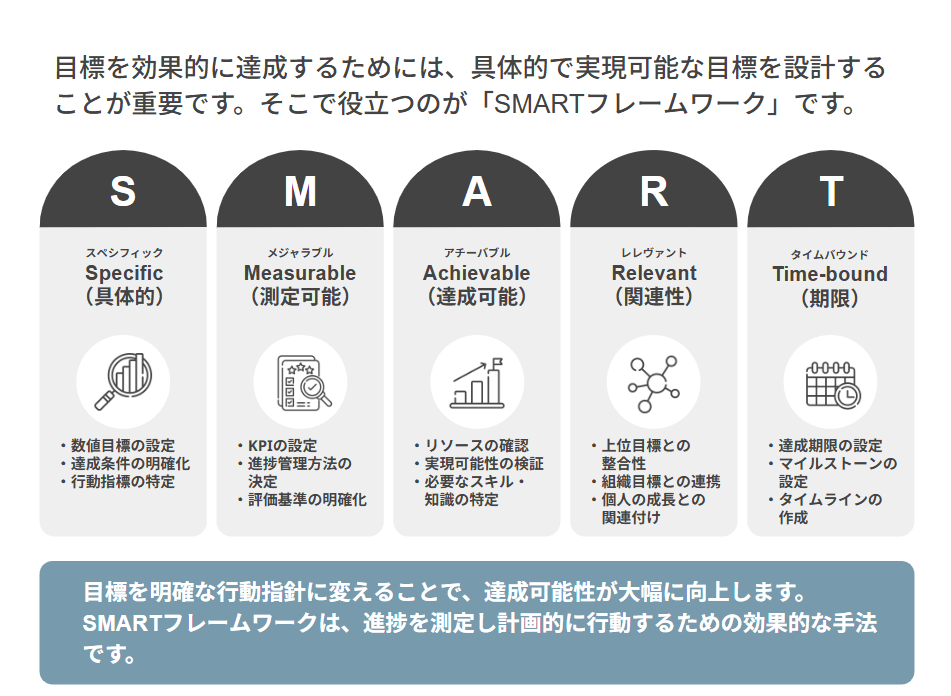

個人の目標を設定する際には、「SMART」の法則を活用することが非常に有効です。

SMARTとは、質の高い目標を設定するための5つの要素の頭文字を取ったフレームワークです。

- S (Specific): 具体的で分かりやすいか

- M (Measurable): 測定可能で、数値で測れるか

- A (Achievable): 達成可能か(挑戦的だが現実的か)

- R (Related): 組織目標や自分の役割と関連しているか

- T (Time-bound): 期限が明確に定められているか

上司と部下が1on1で対話し、このSMARTを意識しながら、本人が納得できる目標を設定することが、モチベーションを高く保つ上で不可欠です。

STEP3:中間レビュー/1on1とフィードバック

目標を設定して終わりではなく、期間中の継続的なフォローアップがMBOを機能させる鍵です。

期初に立てた目標が計画通りに進んでいるか、何か問題は起きていないかを確認するために、定期的な中間レビューや1on1ミーティングを実施します。

理想的な頻度は、月に1度の1on1と、四半期に1度の中間レビューです。

この面談は、上司が進捗を管理・監視する場ではありません。

部下が目標達成の過程で抱える課題や悩みを共有し、上司がそれを解決するための支援やアドバイスを行う「対話の場」です。

部下の主体性を尊重し、コーチング的なアプローチで関わることが求められます。

ここで適切なフィードバックを行うことで、部下のモチベーションを維持し、必要に応じて軌道修正を図りながら、目標達成へと導いていくのです。

STEP4:最終評価や次期目標へのつなぎ方

期末には、最終的な評価面談を実施します。

ここでは、期初に設定した目標の達成度について、上司と部下の双方で事実に基づいた振り返りを行います。

重要なのは、結果だけを伝える一方的な「査定」の場にしないことです。

目標達成に至った成功要因は何か、未達成だった場合は何が障壁となったのかを共に分析し、部下の成長点や今後の課題を明確にします。

そして、今回の評価結果を次期の目標設定や育成プラン、キャリア開発にどのようにつなげていくかを話し合います。

この振り返りのプロセスを通じて、MBOのサイクルが完結し、継続的な成長のループを生み出すことができるのです。

MBO(目標管理制度)に関してよくある質問

ここでは、MBOの導入や運用に関して、人事担当者や管理職の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

目標管理でNGワードは?

目標設定時に避けるべきなのは、抽象的で精神論に偏った言葉です。

例えば、「頑張る」「努力する」「徹底する」「強化する」といった言葉は、具体性(Specific)と測定可能性(Measurable)に欠けるため、客観的な評価ができません。

SMARTの法則を意識し、「何を」「いつまでに」「どれくらい」達成するのかが誰にでも分かるような、具体的かつ定量的な表現を心がけることが重要です。

MBOの目標管理は時代遅れですか?

MBOの目標管理は時代遅れではありません。

確かに、OKRのような新しい手法も注目されていますが、MBOの根幹にある「個人の自律的な目標設定を通じて、組織目標と連携させる」という考え方は、現代の経営においても非常に重要です。

問題はMBOという仕組み自体ではなく、その運用方法にあります。

形骸化させず、1on1などを通じて対話を重視し、時代の変化に合わせて柔軟に運用をアップデートし続けることで、MBOは今なお有効なマネジメントツールとして機能します。

目標管理(MBO)と評価制度の違いは何ですか?

目標管理(MBO)と評価制度は、密接に関連しますが、役割が異なります。

目標管理(MBO)は、従業員のモチベーション向上や能力開発、組織目標の達成を目的とした「マネジメントの仕組み」です。

一方、評価制度は、そのMBOの達成度などを用いて、従業員の業績や能力を評価し、処遇(給与や昇進)を決定するための「制度」です。

つまり、MBOは評価制度を構成する重要な要素の一つ、という関係性にあります。

MBOを小規模組織で機能させるコツは?

MBOを小規模組織で機能させるコツは、制度を複雑にしすぎず、コミュニケーションの頻度を高めることです。

大企業のような精緻なルールは不要で、むしろ経営者や管理職と従業員の距離が近いという利点を活かすべきです。

経営者のビジョンや会社の目標を直接、丁寧に伝え、従業員一人ひとりの目標設定に寄り添いましょう。

そして、月1回などの堅苦しい面談にこだわらず、日々の会話の中で進捗を確認し、こまめにフィードバックを行うことが、小規模組織におけるMBO成功の鍵となります。

MBO(目標管理制度)活用して目標達成に繋げよう

MBO(目標管理制度)は、従業員が自ら目標を設定し、その達成度で評価を受けるマネジメント手法です。

その本質は、単なる評価ツールではなく、従業員の主体性とモチベーションを引き出し、個人の成長と組織の成長を連動させることにあります。

MBOを成功させるためには、メリットとデメリットを正しく理解することが不可欠です。

主体性の向上や評価の納得感といったメリットを最大化する一方で、形骸化や短期志向といったデメリットに陥らないよう注意が必要です。

最も重要なカギは、制度を導入して終わりにするのではなく、運用にこそ魂を込めることです。

特に、目標設定から期末評価に至るまでの一貫したコミュニケーション、とりわけ上司と部下の定期的な1on1ミーティングが制度の成否を分けます。

目標の進捗確認だけでなく、部下の悩みや課題に寄り添い、成長を支援する対話の場を設けること。

この継続的な取り組みこそが、MBOを形だけでなく仕組みで勝てるようになり、企業を成長させましょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能