人材育成に使えるフレームワークの一覧と活用法を徹底解説!導入成功のポイントも紹介

人材を育てることに悩む経営者や人事担当者は少なくありません。

必要なスキルを身につけてもらいたいものの、どのような方針で進めるべきか明確にならず、時間ばかりが過ぎてしまう状況も聞こえてきます。

そうしたジレンマを解消する鍵は、目的を整理し成果が見えやすいフレームワークにあるかもしれません。

人材育成を成功へ導くフレームワークの概要や種類、導入の流れを把握して、組織の成長を加速させるヒントを探っていきましょう。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

>>事業戦略のフレームワーク10選!活用順番やメリットを事例を交えて紹介

目次

人材育成のフレームワークとは?

企業が従業員を計画的に育成するために用いる枠組みのことです。

スキルや知識を体系立てて整理することで、どの段階で何を教えるか明確になります。

仕組みを活用するメリットは、育成計画がブレにくく、個々の成果が測定しやすくなる点です。

個人任せで進めていた研修やOJTとは異なり、一元的な基準のもとで評価やフィードバックがしやすくなります。

従業員にとっても、自身のキャリアプランが見えやすくなるため、組織としてのモチベーション向上や定着にもつながるでしょう。

人材育成のフレームワークの代表的な7種類

人材育成に活用されるフレームワークはいくつも存在します。

ここでは代表的な7種類を知る意義として、自社の課題や目標に合った方法が選びやすくなることが挙げられます。

網羅的に把握することで、複数を組み合わせて活用する応用力も磨かれるはずです。

HPI(Human Performance Improvement)

HPIは、人や組織のパフォーマンスを最適化する手法の一つです。

業務効率を下げている要因を分析し、ゴールを明確に設定したうえで研修や環境整備を行います。

職場の課題を整理して解決策を導き出すプロセスが明確なため、従業員がなぜその研修や指導を受けるのか理解しやすいでしょう。

外部要因(職場環境など)と内部要因(スキルやモチベーションなど)を切り分けて考慮するため、やみくもに育成を進めるよりも高い効果が期待されます。

カークパトリックモデル(4段階評価)

研修成果を評価する際に多くの企業が取り入れているモデル。

1.反応、2. 学習、3. 行動、4. 結果という4段階で評価することで、研修自体の満足度だけでなく、実務への適用度合いや組織成果への貢献度まで把握しやすいです。

単なるアンケートや学習理解度テストで終わるのではなく、実際の行動変化や業績改善につながっているかまで検証する仕組みがポイントです。

誰がどのように成長して、組織全体にどう影響したかを定量・定性の両面から見られます。

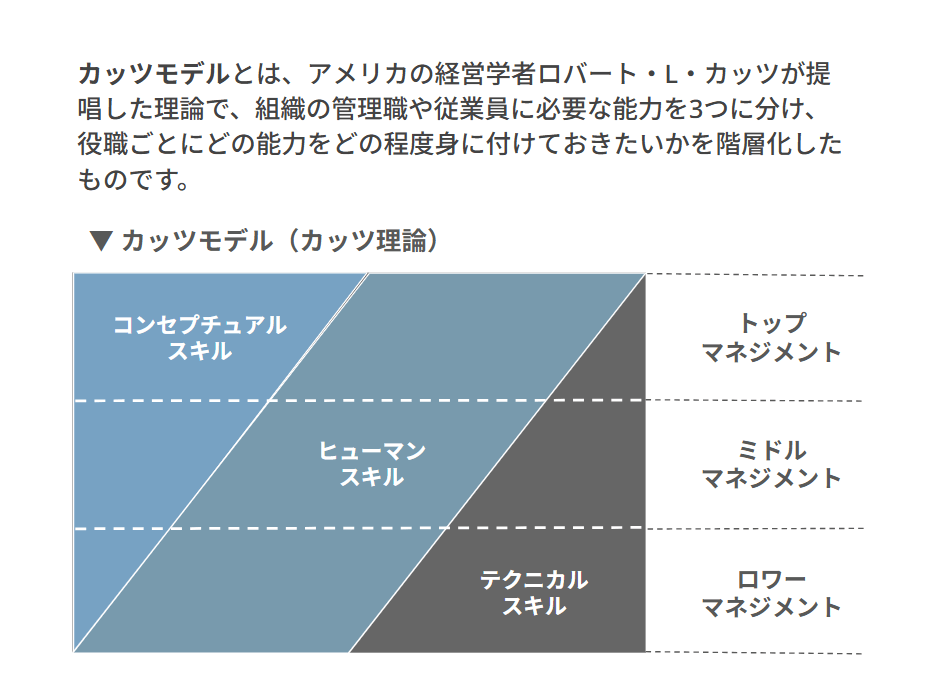

カッツモデル(スキルの3分類)

職位や階層によって必要となるスキルを、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルの3つに分類する考え方をいいます。

現場のリーダーにはテクニカルスキルが重視され、管理職にはコンセプチュアルスキルを強化する必要があるといったように、誰に何を教えるかを明確にしやすいです。

スキルのレベル感も上位階層になるほどテクニカルスキルの重要度が下がり、ヒューマンスキルとコンセプチュアルスキルが重要になるというように、組織内の役割に合わせた育成計画が立てやすいです。

70-20-10モデル

学習や成長の要素を、日常業務の実践70%、周囲からのフィードバック・コーチング20%、研修やセミナー10%で構成する考え方です。

実践を通じて最も多く学び、周囲からのアドバイスでさらに伸ばし、研修で知識を補完するという流れです。

実務の中で学習する時間を確保したり、適切な指導者をつけたりすることで総合的な能力アップが狙えます。

机上の理論と現場のギャップを埋めやすいため、実効性の高い育成を目指す企業が採用しています。

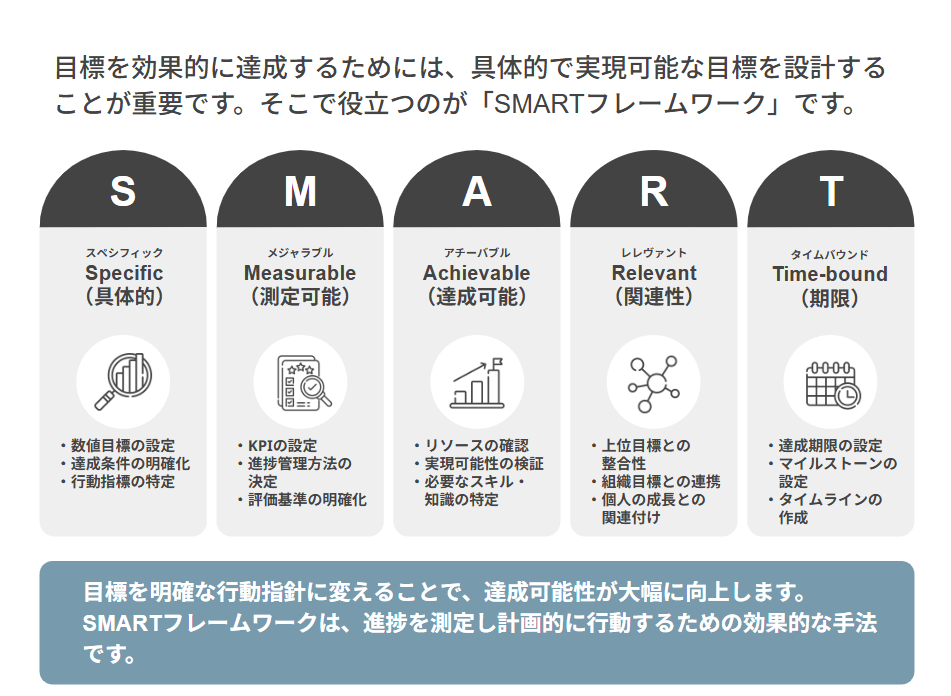

SMARTの法則

目標設定時に用いられるフレームワークで、Specific(具体性)、Measurable(測定可能性)、Achievable(達成可能性)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)を意識します。

曖昧な目標を掲げるより、社員が具体的に行動しやすいように設定するのが特徴です。

研修やプロジェクトで目標がはっきり定められるため、参加者のモチベーションが高まりやすいです。

評価を行う際にも、定量的な指標があると納得感が得られやすく、育成プロセスを振り返りやすいでしょう。

氷山モデル

表面に見えるスキルや知識だけでなく、その下にある価値観やモチベーション、思考特性など目に見えにくい部分まで考慮するフレームワークです。

表面的な行動の背景にある意欲や性格特性に目を向けることで、本質的な成長を促す育成施策を検討しやすくなります。

スキルだけを強化しても、価値観やモチベーションがかみ合わなければ成果につながりにくいです。

総合的に把握して適切な研修やフォローを行う姿勢が大切だとされます。

OJT/Off-JT/自己啓発の併用モデル

組織による現場での指導(OJT)、講習会やeラーニングなどの研修(Off-JT)、個人が自主的に行う学習(自己啓発)の3要素をバランスよく取り入れる手法です。

OJTによる実務経験は即戦力育成に効果的ですが、Off-JTでの座学がないと知識に抜け漏れが生じる恐れがあります。

自己啓発をうながすことによって従業員の主体性も養われます。

相互に補完し合う関係を構築することで、多角的かつ長期的な人材成長が見込まれるでしょう。

人材育成にフレームワークを導入するメリット2選

フレームワークを活用することには具体的なメリットがあります。

ここで挙げる二つのメリットを把握することで、投資に対する納得感を深められるでしょう。

育成計画の体系化と可視化

手探りで進める育成とは異なり、体系化された指針をもとに研修やトレーニングを行うと学習の抜け漏れを防ぎやすいです。

いつ、誰が、どの段階で学ぶべきか明らかになり、担当者同士でも共有がスムーズになります。

具体的には表などを活用し、目標と必要スキル、学習方法をリスト化すると整理しやすいです。

| 役職 | 必須スキル | 学習方法 |

|---|---|---|

| 新入社員 | 基礎ビジネスマナー | 外部講師による研修 |

| 中堅社員 | プロジェクト管理 | OJT・オンラインコース |

| 管理職 | 組織マネジメント | ワークショップ、自己啓発 |

このように可視化されることで受講すべき研修が分かりやすくなり、現場からの理解も得やすいです。

全員が同じ方向を向いて育成に取り組めるため、人材開発への意識も高まりやすくなります。

社員のスキルアップと定着率向上

適切なフレームワークを導入すると、従業員は自身がどんな成長ステップを踏むべきか把握しやすいです。

目標が明確になれば努力の方向性を間違えにくく、成果を感じられたときのモチベーションも高まります。

学習成果が評価につながれば社内での存在感が増し、チームワークや業務効率が向上しやすい面もあります。

社員視点では、自分がいつまでにどんな役割を担うよう期待されているのか知ることで、将来像が具体的になるでしょう。

キャリアアップと人事評価が連動しているなら「この会社で頑張れば自分は成長できる」と感じやすいです。

結果として早期離職の防止につながり、中長期的な組織力強化が期待できます。

人材育成にフレームワークを導入する流れ6ステップ

これからフレームワークを導入する際の道筋を理解すると、社内に混乱が起きにくいです。

6つのステップを確認しておくと、スムーズに施策を進めやすいはずです。

1. 現場の育成状況を把握する

始めに行うべきは現場がどんな課題を抱えているかの確認をすることです。

既存の研修プログラムに重複や不足がないか、従業員がスキルアップに追われすぎて本業が疎かになっていないかなどを洗い出します。

ヒアリングやアンケート調査を実施し、職場レベルでの悩みを把握しておくと次の計画立案がしやすくなります。

経営層が想定している課題と現場が感じている問題が異なるケースもあるため、意図的に情報収集を行うことが大切です。

2. 経営目標と統一する

フレームワークは会社の方向性を踏まえて選定した方が効果的です。

売上拡大や新規事業の立ち上げなど、経営戦略に合致する人材が何を求められるのかを考えます。

現場の課題をピックアップしつつも、最終的には経営が描く姿との共通点を整理しておかないと、組織全体としての整合性がとりにくいです。

人材育成の成果が経営目標につながっていると、投資した時間やコストに対して社内の納得感が得られやすいでしょう。

3. 必要な人材像を明確化する

経営目標が定まった後は、どんなスキル・資質を備えた人材が必要か具体的に洗い出します。

氷山モデルを参照して、表面的な技術だけでなく、価値観やモチベーション、リーダーシップのあり方まで考慮することが大切です。

視点を広げておくと、単に研修のカリキュラムを追加するだけではなく、マインド面を育てるフォロー体制の必要性などにも気づきやすいです。

4. 人材育成計画を策定する

必要な人材像が見えてきたら、いつまでに誰に何を身につけさせるかを計画化します。

SMARTの法則を参照すると、到達目標や指標を測りやすい形で設定しやすいです。

プロジェクトリーダー育成プランを例にすると、成果目標、期間、学習方法、評価ポイントを整理しておくと社内での共有が容易になります。

計画はあまり詳細にしすぎると変更が難しくなるので、見通しを立てつつも柔軟性を残すことがポイントです。

5. フレームワークを決定する

上記の分析と計画を踏まえたうえで、実践に使うフレームワークを選びます。

カークパトリックモデルで成果検証を重視するのか、70-20-10モデルで現場実務を主体とするのかなど、会社の文化や業種に合ったものを選択したいです。

組み合わせることも検討すると幅が広がります。

たとえば、HPIでパフォーマンスを改善しながら、カッツモデルで管理職に必要なヒューマンスキルを洗い出すように、複数の視点を掛け合わせる方法も有効です。

6. 人材育成を実施する

計画が固まったら研修やOJT、自己啓発支援などを実際に動かします。

現場の負担が過大になっていないか、スケジュール通りに進んでいるかを適宜モニタリングすることが重要です。

特に新しい取り組みを始めたばかりの頃は、受講者へのフォローや講師との連携など運営面で調整が発生しやすいです。

スムーズに進まないこともあるが、問題点を早い段階で洗い出して改善するサイクルを回せば、フレームワーク導入の恩恵が大きくなるでしょう。

人材育成にフレームワークを活かすポイント

フレームワークの効果を高めるには、単に導入するだけではなく細部に配慮が必要です。

4つのポイントを押さえておくと、運用段階でのつまずきを減らせる可能性が高くなります。

経営層の巻き込みとビジョンの共有

社員が積極的に研修や学習に取り組むためには、経営層が明確に意義を示すことが大切だとされます。

ビジョンを共有しておかないと、現場では「また研修か」という冷めた反応が起きる恐れがあります。

経営層が率先して学ぶ姿勢を見せれば、下層組織まで連動していきやすいです。

導入するフレームワークが経営目標とどう結びつくのか定期的に説明して、全社的な理解を得ることを意識したいです。

現場とのギャップを埋めるフィードバック体制

机上の計画だけでは、実務レベルでの課題を見落とす危険があります。

学んだことが業務に活かせるかどうか、実際に試した従業員から生の声を収集する仕組みを作るとよいです。

管理職やメンターが定期的に面談を行い、学習状況を確認して修正点をフィードバックしていくと、計画と現実のギャップが埋まりやすいでしょう。

OJTを活用する場合は指導者側のスキルも大切で、適切な指示やアドバイスを行えるリーダーの育成も視野に入れたいところです。

ツール活用(LMS・評価シート・KPI管理)

学習管理システム(LMS)や評価シートを活用すると、学習プロセスが一元管理しやすいです。

オンラインコースやテスト結果、日々のOJTレポートなどを集約しておけば、社員の習得度合いを可視化できます。

人事部門やマネージャーが都度確認することで、早期支援が必要なメンバーにも対処しやすくなります。

KPI管理のツールを連動させ、学習成果が業務指標にどの程度反映されているのかを数値化すると、改善の指針が具体的になりやすいです。

効果検証と改善PDCAの回し方

研修やOJTで終わらせるのではなく、定期的に振り返りを行い評価する習慣が重要です。

カークパトリックモデルのように多角的に測定し、研修後の行動変化や業績アップがあったかを検証すると導入メリットを体感しやすいです。

改善点が見つかればスピーディーに修正に取り組むことで、フレームワークそのものが自社独自の仕組みに進化していきます。

新たな研修を追加したり、指導方法をアップデートしたりすることで、常に最新の組織課題に対応しやすくなります。

人材育成にフレームワークを使用する注意点

導入すればすべて解決するわけではなく、いくつか気をつけたい点もあります。

2つの要素に留意すると成果を得られやすくなるはずです。

フレームワークに頼りすぎない設計

どれほど優れた枠組みでも、それだけに依存すると想定外の状況に対応できなくなる危険があります。

現場は日々変化し続けるため、柔軟性を残して運用する姿勢が欠かせません。

社内のカルチャーや従業員の多様性を踏まえて、必要に応じて独自のアレンジを加えていくことも視野に入れたいです。

公的機関も育成支援施策に関するガイドラインを提供しています。

厚生労働省のホームページでは、人材開発支援助成金の概要や研修プログラム立案のポイントが公開されているので参考にするのも一案です。

現場との連携を忘れない導入ステップ

フレームワークの決定から実施までを人事部門だけで進めてしまうと、現場が受け身になり機能しなくなる可能性があります。

特にOJTの割合が大きい業種では、指導役が忙しく研修に割く時間が確保しにくいケースも想定されます。

導入段階から現場のリーダーや従業員の声を吸い上げ、一緒に設計する姿勢を持つとスムーズに回りやすいです。

社内横断的なプロジェクトチームを作るのも選択肢として考えられます。

人材育成のフレームワークに関してよくある質問

使いこなせば組織力を底上げできるフレームワークだが、導入前にはいろいろな疑問があります。

いくつかの質問に触れておくと、自社で運用するイメージが湧きやすいかもしれません。

人材育成にフレームワークが必要な理由は?

属人的になりやすい育成を仕組み化し、再現性の高い成果を出すためです。

担当者や時期によって指導内容がバラバラにならず、企業としての一貫した方針を保ちやすいです。

社員も何を学べば昇進や評価につながるのか見通しが立ちやすくなります。

中小企業にもフレームワークは必要?

従業員数が少ない企業こそ、限られたリソースを有効活用するために枠組みが役立つケースが多いです。

OJT中心になりやすいが、何をどの順序で教えるのか、指導担当者は誰かなどを明確化しておくと、人的リソースの浪費を抑えながら育成しやすいです。

無料で使えるテンプレートはある?

人事関連の書籍やウェブサイトに、カリキュラムや評価シートのテンプレートが公開されていることがあります。

学習管理システムのベンダーによっては、導入時に共通テンプレートを提供してくれる場合もあります。

自社で一から作るのが難しい場合は、そのような資料を参照しながらカスタマイズしていくと効率的です。

導入にどれくらいの期間がかかる?

企業規模や既存研修の充実度によって異なります。

小規模でも数カ月かかるケースがあります。

特に現場ヒアリングや経営目標とのすり合わせに時間を要しやすいです。

短縮したい場合は段階的に導入する方法も考えられます。

たとえば、重点部署から先にフレームワークを適用し、成果を見ながら他部署へ展開するのも一つの手段です。

まとめ|人材育成にフレームワークで持続的な成長を支える

明確なフレームワークを導入すれば育成計画の精度が高まり、社員のモチベーションや成果の見える化にも好影響をもたらしやすいです。

HPIやカークパトリックモデルなど多彩な選択肢があるので、経営戦略や現場の実情に合わせて使いやすいものを選ぶことが重要です。

導入後は経営層のビジョン共有やフィードバック体制、ツール活用などを併用して実効性を高めると、人材と組織の双方が成長し続ける土台が作れるでしょう。

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能