事業戦略のフレームワーク10選!活用順番やメリットを事例を交えて紹介

「事業戦略をどう立てればいいのか分からない」

「使えるフレームワークが知りたい」

そう悩んでいる経営者や新規事業担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、事業戦略策定の基礎から、実践的に使える10のフレームワークの活用方法までを、順を追って分かりやすく解説します。

コンサルティング現場でも実際に使われている信頼性の高い手法を紹介しており、記事を読み終える頃には、自社に最適な戦略の組み立て方が明確になるはずです。

・年商20億の外食事業責任者、大手広告代理店でのデジタルマーケティング経験、飲食店3店舗の立ち上げ実績。

・事業戦略スクール「知足」とマインドコミュニティ「自彊」を運営

・著書「会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略」を出版

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能

目次

事業戦略とは?

事業戦略とは、企業が「どのようにして利益を出し、成長するか」を決めるための計画です。

どの市場に参入し、どんな商品やサービスをどのように提供するかを考えることで、企業は他社と差別化を図り、持続的に成果を出すことができます。

企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)は限られているため、すべての分野に均等に投資することはできません。

そこで事業戦略では、「何に集中するか」「どこで勝つか」を明確にします。

このように、事業戦略は企業が成長するための「地図」であり、「どこに向かうか」「どう進むか」を示す重要な道しるべとなります。

戦略があれば、外部環境の変化や競合との競争にも柔軟に対応できるようになります。

事業戦略フレームワーク

事業戦略を立てるときは、感覚や経験だけで判断するのではなく、論理的に考えることが重要です。そのために使えるのが「事業戦略フレームワーク」です。

フレームワークとは、考えを整理したり、抜けもれを防いだりする「型」のようなものです。

フレームワークを使えば、自社の立ち位置や市場の状況、競合との関係性などを明確にでき、「今何をすべきか」「1年後や3年後にどうなりたいのか」といった未来の姿まで見通しやすくなります。

このように、フレームワークは目的に応じて使い分けることが大切です。

下記の表は、代表的なフレームワークとその目的・タイミングを整理したものです。

| フレームワーク名 | 目的・用途 | 活用するタイミング |

|---|---|---|

| SWOT分析 | 強み・弱みと外部環境を整理 | 戦略の出発点として |

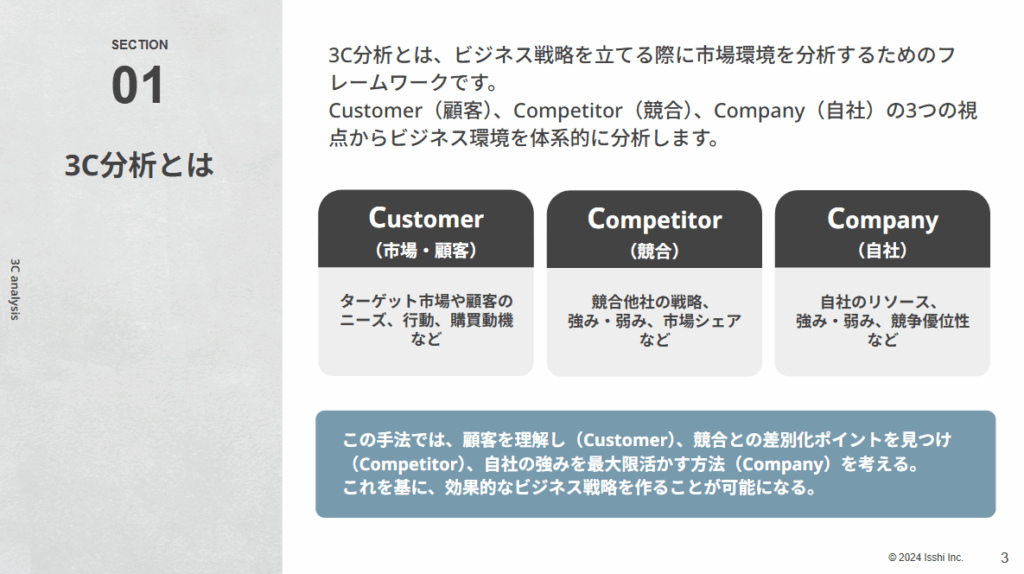

| 3C分析 | 顧客・競合・自社の関係把握 | 競争環境を把握したいとき |

| PEST分析 | 法律・経済などの環境変化を分析 | 社会的・政治的変化に対応するとき |

| STP分析 | 顧客の分類と戦略ターゲット設定 | 新商品・新事業の企画時 |

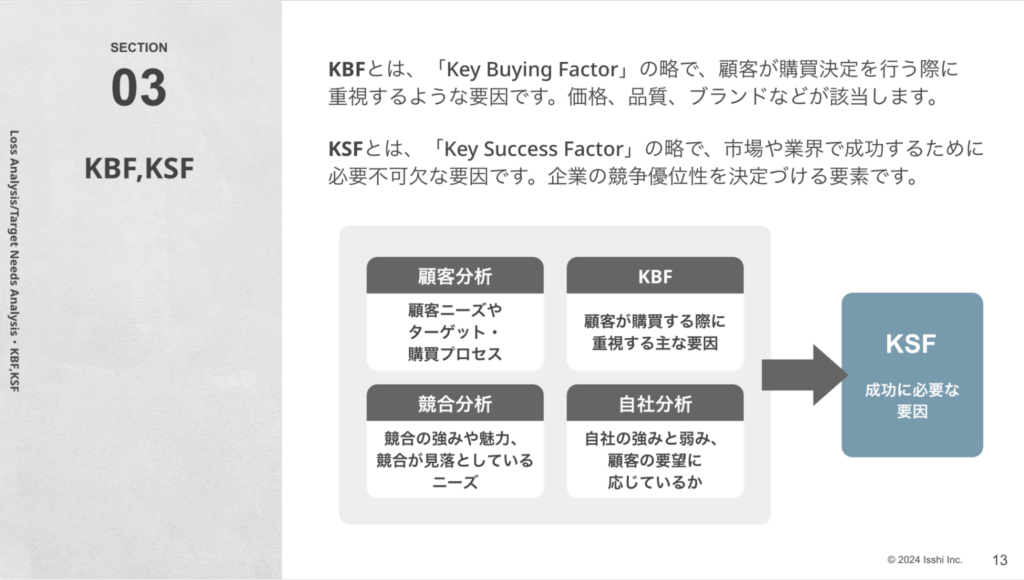

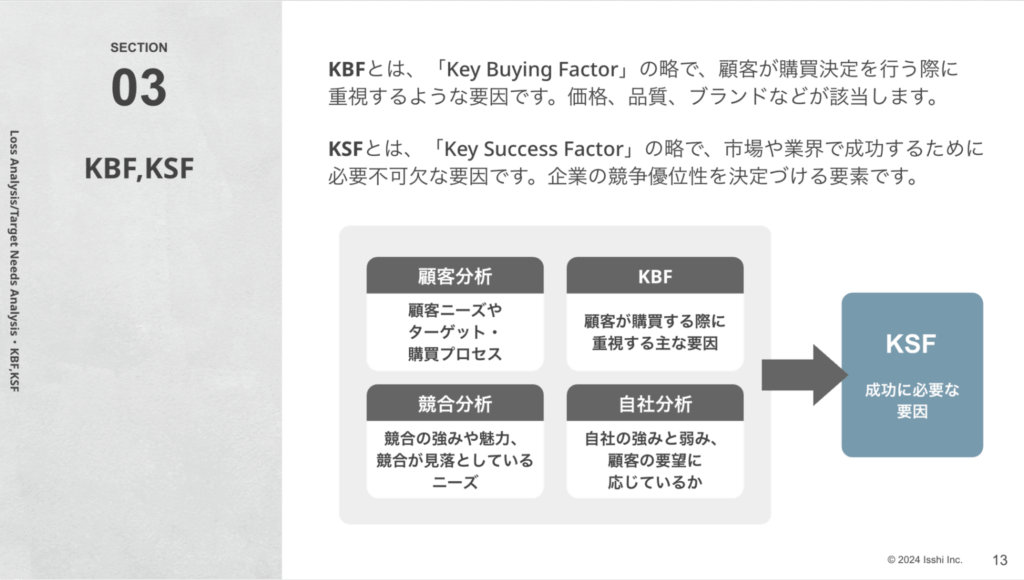

| KBF分析 | 顧客が購入を決める理由を知る | マーケティング戦略を具体化するとき |

| KFS分析 | 成功の決め手を特定 | 経営資源配分の判断を行うとき |

| バリュープロポジション | 顧客に届ける独自の価値を言語化する | 新商品・新サービスの開発初期 |

| 4P分析 | 商品・価格・販路・宣伝を設計 | マーケ戦略を固めたいとき |

| 4C分析 | 顧客視点で戦略を見直す | 顧客満足度の向上やリピーター獲得を重視するとき |

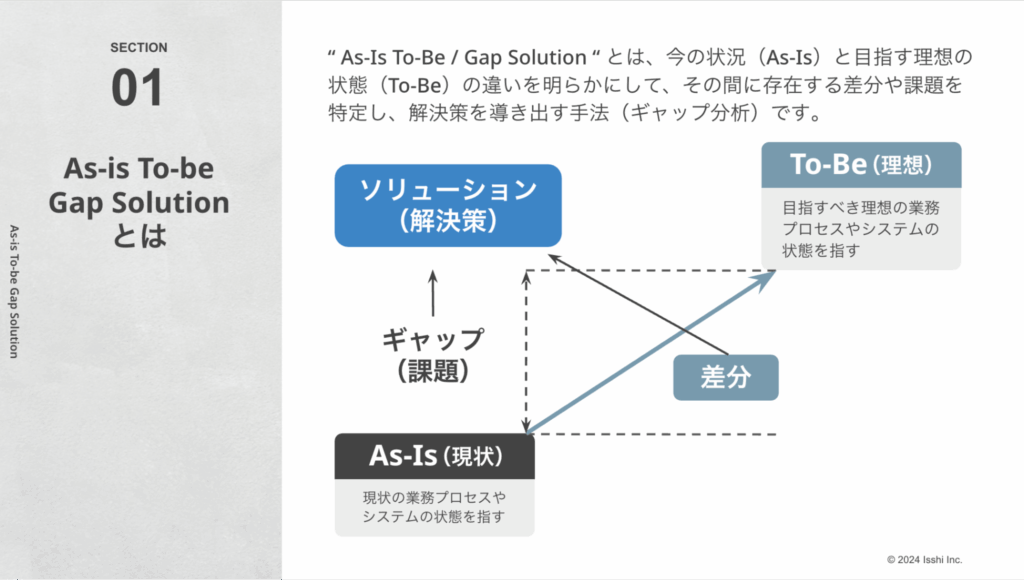

| As-is To-be | 現状と理想を比較し、ギャップを明確化する | 中長期的な経営改革や将来像を具体化するとき |

たとえば、飲食業で新規開業を考えている場合、まずSTP分析で「どんな人をターゲットにするか」「どういう立ち位置で差別化するか」を考え、その後バリュープロポジションで「他と違う強み」を定義します。

そして、SWOT分析で自分たちの立ち位置を整理し、4P分析で商品、価格、場所、プロモーションの詳細を設計します。

一方、すでにある程度の実績がある企業が次の成長を考えるときには、KFS分析で「成功の鍵となる要素」に注目し、それに資源を集中させることが効果的です。

このように、フレームワークは「今の状況」と「目指す未来」をつなぐ橋のような存在です。

1年後に「新しい市場で売上が3割増えている状態」や、3年後に「自社ブランドとして確固たるポジションを築いている状態」を思い描きながら、それにふさわしいフレームワークを選んでいきましょう。

主要な事業戦略フレームワークとその活用方法

ここでは、実際のビジネス現場でも活用されている、代表的な事業戦略フレームワークとその使い方を紹介します。

それぞれの特徴を知ることで、自社に合った戦略を立てやすくなります。

【事業戦略を立てるのに役立つフレームワーク】

- As-is To-be:現状と理想の明確化

- KBF:主要購買要因の特定

- KFS:重要成功要因の洗い出し

- 3C分析:市場・顧客、競合、自社の視点

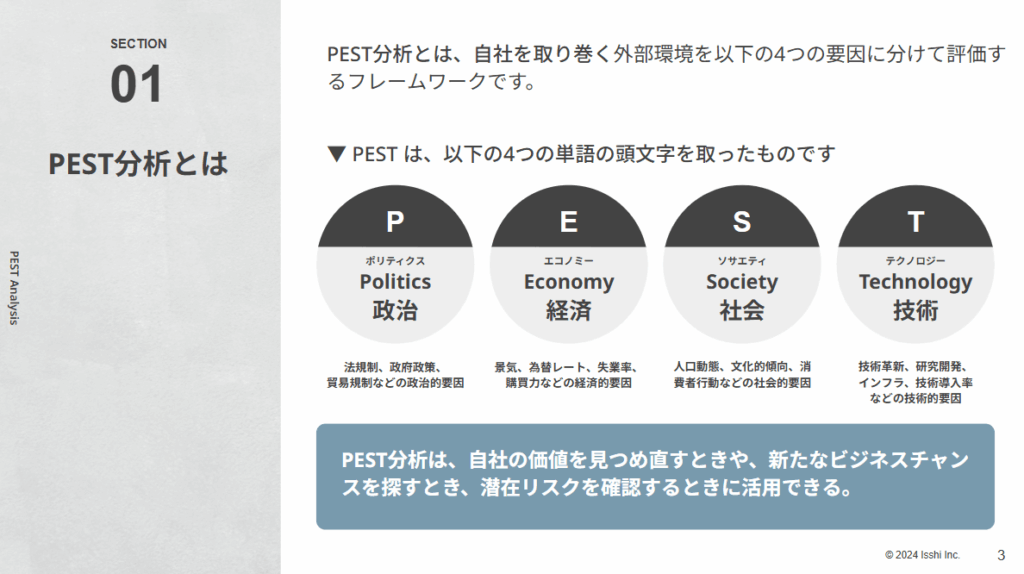

- PEST分析:政治、経済、社会、技術のマクロ環境分析

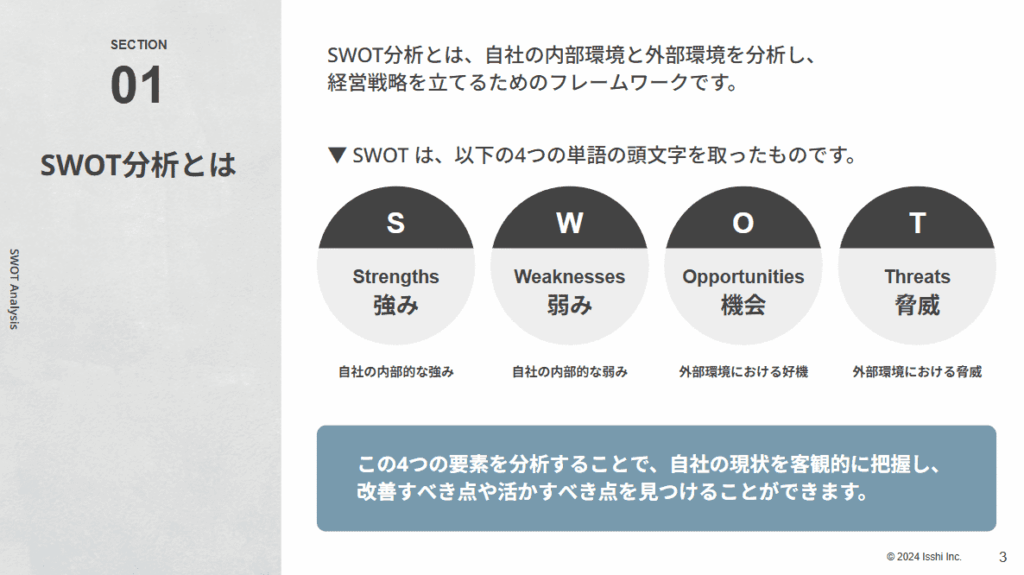

- SWOT分析:強み、弱み、機会、脅威の分析

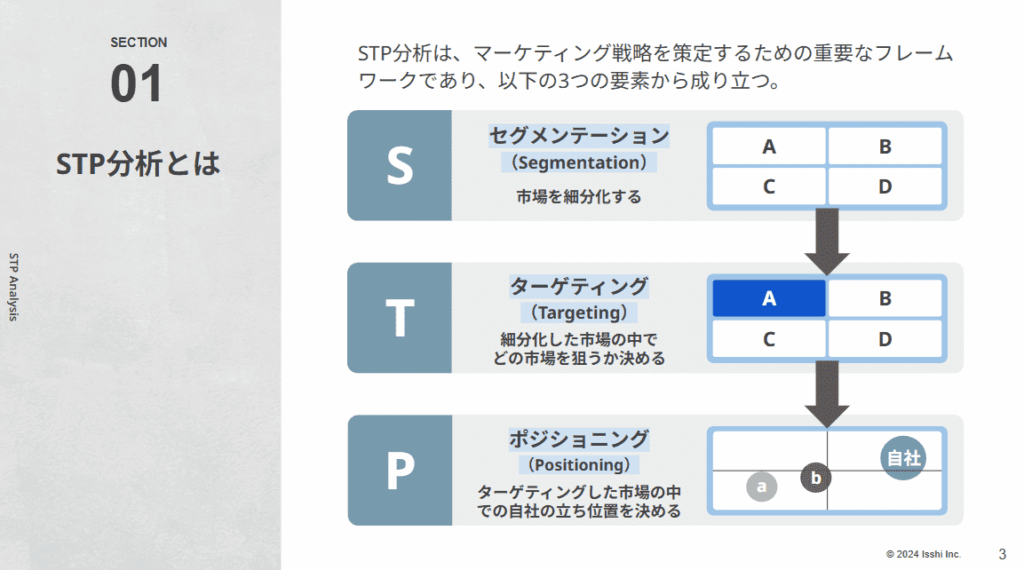

- STP分析:市場のセグメント化、ターゲットの選定、ポジショニングの決定

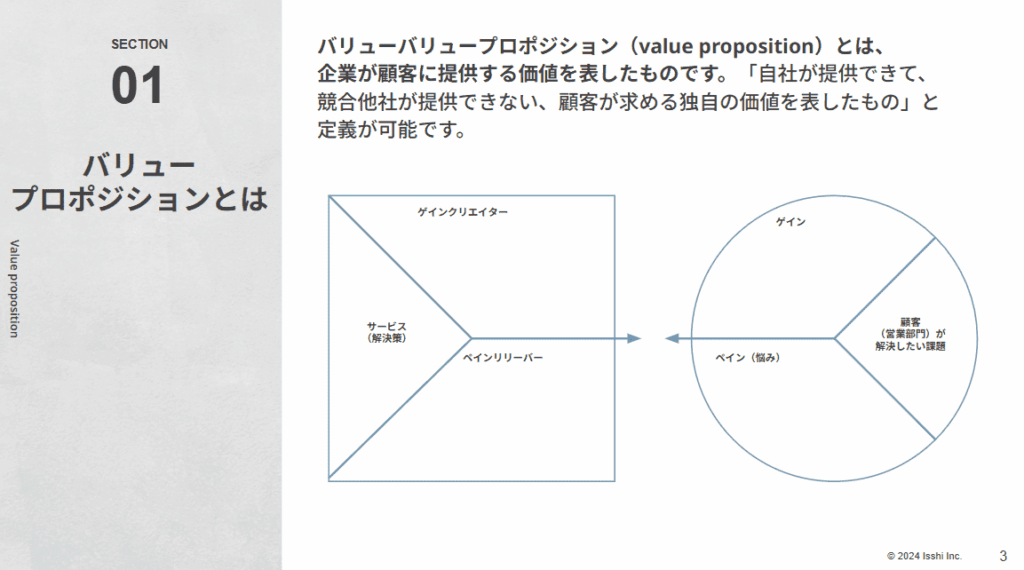

- バリュープロポジション:顧客に提供する価値と競合との差別化の明確化

- 4P分析:製品、価格、流通、プロモーションの設計

- 4C分析:顧客価値、コスト、利便性、コミュニケーションの最適化

多くのフレームワークを理解しても、実際に自社へどう当てはめるかで成果は大きく変わります。

もし「どのフレームを使えばいいか」「自社に最適な分析方法が知りたい」と感じている方は、知足の個別相談で専門家に壁打ちしてみるのもおすすめです。

\事業戦略設計に役立つフレームワーク多数!/

>>知足の詳細を見てみる

As-is To-be Gap Solution:現状と理想の明確化

活用方法

活用方法は、まず「As-is(現在の姿)」を把握することから始まります。

今の自社の状態や課題、強みを洗い出し、その次に「To-be(理想の姿)」を描きます。

そして、現状と理想のギャップを明確にし、その差を埋めるための施策を検討していきます。経営計画や新規事業立案の初期段階に非常に有効です。

活用するメリット

- 目標が明確になる

- やるべきことが整理できる

- 1年後・3年後の理想像が描きやすい

KBF:主要購買要因の特定

活用方法

活用方法は、顧客が商品やサービスを選ぶときに重視している「購買の決め手(Key Buying Factor)」を明らかにすることです。

アンケートやインタビュー、競合分析などを通じて、顧客の購買行動の要因を洗い出し、自社が強化すべきポイントを絞り込みます。

活用するメリット

- 顧客視点での商品開発や改善ができる

- マーケティング施策の優先順位を明確にできる

- 競合との差別化につながる

KFS:重要成功要因の洗い出し

活用方法

活用方法は、業界や事業の成功に直結する「KFS(Key Factor for Success)」を特定することです

市場環境や競合動向、自社の強みを分析しながら、「この分野で成功するには何が欠かせないのか?」を洗い出し、経営資源の集中投下先を定めます。

活用するメリット

- 成果につながる活動を見極めやすくなる

- 経営資源の最適な配分が可能になる

- 中長期の競争優位性が明確になる

3C分析:市場・顧客、競合、自社の視点

活用方法

活用方法は、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から現状を整理・分析することです。

それぞれの立ち位置や動向を把握することで、戦略の方向性を見出します。

事業環境の全体像をつかみたいときに有効です。

活用するメリット

- 客観的な視点から自社の強みや弱みを把握できる

- 競合との差別化ポイントを発見できる

- 市場ニーズとのズレを修正しやすくなる

PEST分析:政治、経済、社会、技術のマクロ環境分析

活用方法

活用方法は、自社を取り巻く「外部環境」を4つの視点で分析することです。

- Politics(政治)

- Economy(経済)

- Society(社会)

- Technology(技術)

法改正、景気動向、消費者意識、技術革新などを調べ、自社にどんな影響があるかを見極めます。

活用するメリット

- 事前にリスクやチャンスを予測できる

- 変化に柔軟に対応できる戦略立案が可能になる

- 長期的な戦略設計の基盤になる

SWOT分析:強み、弱み、機会、脅威の分析

活用方法

活用方法は、自社の「内部要因(Strength/Weakness)」と「外部要因(Opportunity/Threat)」を組み合わせて分析することです。

これにより、強みを活かし、弱みを補いながら、外部環境のチャンスをつかみ、リスクに備える戦略を導き出します。

活用するメリット

- 戦略の全体像が一目で把握できる

- リスクとチャンスの両方に対応した計画を立てられる

- 他のフレームワークと組み合わせて使いやすい

STP分析:市場のセグメント化、ターゲットの選定、ポジショニングの決定

活用方法

活用方法は、以下の3ステップで顧客戦略を明確にすることです。

- Segmentation(市場の分類)

- Targeting(狙う顧客層の選定)

- Positioning(他社との差別化・位置づけ)

これにより、誰にどんな価値を届けるのかが明確になります。

活用するメリット

- 顧客ニーズに合った商品やサービスが作れる

- 無駄な広告や営業コストを削減できる

- 競合と差別化された立ち位置を築ける

バリュープロポジション:顧客に提供する価値と競合との差別化の明確化

活用方法

活用方法は、「自社が誰に対して、どんな価値を提供し、なぜそれが選ばれるのか」を明文化することです。

顧客視点で「その商品を買う理由」を言語化することで、開発や営業、マーケティングの指針になります。

活用するメリット

- 商品やサービスの強みを明確に伝えられる

- チーム内で共通の方向性を持てる

- 価格競争に巻き込まれずに済む

4P分析:製品、価格、流通、プロモーションの設計

活用方法

活用方法は、以下の4つの要素を設計・調整することです。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通チャネル)

- Promotion(販売促進)

顧客に届けるまでのプロセス全体を見直すときに使います。

活用するメリット

- 売れる仕組みを作る基礎になる

- 施策の全体設計ができる

- 販売活動の最適化が進む

4C分析:顧客価値、コスト、利便性、コミュニケーションの最適化

活用方法

活用方法は、4P分析を「顧客視点」に置き換えて考えることです。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客が支払うコスト)

- Convenience(利便性)

- Communication(双方向の対話)

顧客満足を重視する現代マーケティングに適した分析手法です。

活用するメリット

- 顧客中心の戦略を立てられる

- リピーター獲得やブランドロイヤルティ向上に役立つ

- 顧客との関係性を深めるきっかけになる

事業戦略フレームワークを活用した成功事例

事業戦略のフレームワークは、実際の企業でも幅広く活用されており、その効果ははっきりと現れています。ここでは、代表的な企業の成功例を4社紹介します。

- Airbnb(エアビーアンドビー)

- テスラ

- Netflix(ネットフリックス)

- Uber(ウーバー)

Airbnb(エアビーアンドビー)

まず、Airbnb(エアビーアンドビー)は、STP分析というフレームワークを使って大きく成長しました。

旅行が好きで地域文化を楽しみたい人たちをターゲットに、個人の空き部屋を宿泊施設として提供。

ホテルとは違う「現地らしさ」を重視するポジションを確立し、差別化に成功しました。

テスラ

テスラは、SWOT分析をもとに、自社の強み(電気自動車の技術とブランド)を活かし、チャンス(クリーンエネルギー市場)をつかみました。

同時に、生産効率の向上で弱点(コストや生産量)にも対応し、世界的なEVメーカーへと成長しました。

Netflix(ネットフリックス)

Netflix(ネットフリックス)は、5フォース分析を使って業界全体の競争状況を分析しました。

その結果、独自のオリジナルコンテンツを制作し、「いつでも・どこでも見られる」強みを武器に、映画館やテレビとは違う立場で成功を収めました。

Uber(ウーバー)

Uber(ウーバー)は、PEST分析を通じて、スマートフォンの普及や社会の価値観の変化をチャンスと捉え、配車アプリという新しいサービスを生み出しました。

タクシーとは違う便利さが支持され、世界中で利用されるようになりました。

このように、フレームワークをうまく使えば、自社の強みや市場の流れを的確に読み取り、ビジネスの方向性をはっきりとさせることができます。

思いつきではなく、根拠のある判断ができるため、1年後や3年後の将来像がブレずに描けるのです。

フレームワークは、戦略を考えるうえで欠かせない“道しるべ”といえるでしょう。

事業戦略フレームワークを活用するときの注意点

事業戦略フレームワークはとても便利なツールですが、使い方を間違えると、かえって判断を誤る原因になってしまうこともあります。

どんなに優れたフレームワークでも、万能ではありません。

まず注意すべきは、「フレームワークに当てはめることが目的化してしまうこと」です。

本来は、課題を整理し、戦略を立てるための“手段”にすぎないのに、「SWOT分析をしたから安心」「3Cで書けたからOK」といった使い方をしてしまうと、本質を見失ってしまいます。

また、フレームワークは“静的な情報整理”であるため、「変化に弱い」という弱点があります。

例えば、急激な市場変化や予期せぬ社会情勢の変化には対応しきれないことがあります。

経済産業省が公表した『中小企業白書(2023年版)』でも、コロナ禍をきっかけに、従来の事業計画やフレームワークがうまく機能せず、新たな判断軸が求められるケースが増えたと報告されています。

実際のビジネス現場でも、このような「フレームワーク頼り」の落とし穴に直面した事例があります。

ある飲食チェーンでは、3C分析やSTP分析をもとに新メニューを企画。

しかし、顧客ニーズの変化スピードが速く、分析から実行までの間にズレが生じてしまい、販売開始後に期待した反応が得られませんでした。

分析自体に問題はなかったものの、タイミングと現場の柔軟性が不足していたのです。

こうした失敗を防ぐためには、フレームワークを「正解を導く道具」ではなく、「仮説を立て、考えるきっかけ」として使うことが大切です。

また、フレームワークの結果を定期的に見直すことや、現場のリアルな声を取り入れることも重要です。

つまり、フレームワークは便利な「地図」ではありますが、最終的に歩く「ルート」は、自分たちで決める必要があるということです。

状況に応じて、柔軟に見直しながら使うことが、成功へのカギとなります。

事業戦略のフレームワークの活用と実践確度を上げる方法

事業戦略フレームワークを使うだけで成果が出るとは限りません。

重要なのは「フレームワークをどう活かし、実行に移すか」です。

活用の精度が高まれば、戦略の実現性もぐっと上がります。

戦略の実践確度を高めるには、以下の3つの視点が効果的です。

- 現場との連携を強化する

- 定量的な目標をセットする

- フレームワークの“組み合わせ”で深掘りする

机上の戦略で終わらせず、現場の声や行動計画としっかりつなげることが成果に直結するのです。

また、フレームワークを使って導き出した戦略には、「いつまでに、どれだけ達成するか」という具体的な数値目標を持たせることが大切です。

これにより、実行フェーズでの進捗確認がしやすくなります。

実例として、ある食品メーカーでは3C分析とKBF分析を併用し、自社の強みと顧客の購買動機を同時に可視化しました。

その結果、「低価格よりも安心・安全を求める」層が自社の主なターゲットであることに気づき、広告メッセージを刷新。

さらに目標として「半年でリピート率を10%向上させる」と設定し、部門ごとに施策を展開したことで、実際に売上の継続的な伸びにつながりました。

このように、フレームワークはあくまで戦略を整理する「入口」です。

そこから、目標設定・現場展開・定期的な見直しといった実行プロセスまで一貫して行うことで、「実践につながる戦略」に進化します。

つまり、戦略の成功には「描くだけで満足しないこと」が大切です。

フレームワークで整理し、数字で目標を立て、現場で動かす。この一連の流れを意識することで、1年後、3年後の事業成長がぐっと現実的になります。

事業戦略のフレームワークに関してよくある質問

事業戦略フレームワークの活用について、多くの経営者や事業責任者の疑問をまとめました。

フレームワークを実際の経営に活かすためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

初めて事業戦略を立てる場合、どのフレームワークから始めるべき?

まずは「As-is To-be」で現状と理想のギャップを明確にすることをおすすめします。

その後、3C分析で市場環境を把握し、SWOT分析で自社の立ち位置を整理するという流れが効果的です。

これにより、全体像を掴んでから詳細な戦略を練ることができ、初心者でも迷わず進められます。

複数のフレームワークを組み合わせる場合の効果的な順番は?

環境分析(PEST・3C)→ 内部分析(SWOT)→ 戦略立案(STP・バリュープロポジション)→ 実行計画(4P・4C)という順番が基本です。

まず外部環境を理解し、次に自社の強みを把握、そして具体的な戦略を決め、最後に実行方法を設計するという流れで、論理的に戦略を組み立てられます。

フレームワークで分析した後、実際の施策に落とし込むコツは?

分析結果から「誰が・いつまでに・何を・どれだけ」という具体的なアクションプランを作ることが重要です。

例えば、STP分析で見つけたターゲット層に対して、「営業部が3ヶ月以内に月10件の新規開拓を行う」など、数値目標と期限を設定します。

また、週次でPDCAを回す体制も成功の鍵となります。

事業戦略を学びたい方へ!事業戦略スクール「知足」とは?

知足は、経営者やマーケターが“自社の事業戦略を言語化し、実践に落とし込む”ためのスクールです。

「事業戦略 × 実務」をテーマに、現場に根ざしたケーススタディや伴走支援を提供しています。

▼その他事業戦略関連記事はこちら

新規事業で使えるフレームワークまとめ!立ち上げ期や分析・成功事例まで徹底解説

人材育成に使えるフレームワークの一覧と活用法を徹底解説!導入成功のポイントも紹介

知足CHISOKU

今だけ!

開講記念特典!

\ 柴田の壁打ち(30分×6回)をプレゼント!/

開講記念特典!

柴田の壁打ち(30分×6回)を

プレゼント!

※法人契約の場合、受講生にプラスして、

同法人の方2名(合計3名)まで参加可能